2022年12月27日

観光立国研究会議(2022年12月5日)

議事録

- 日時

- 2022年12月5日(月)10:00~12:00

- 場所

- 生涯学習センター(ばるーん) 304号室

- 参加

- 18名

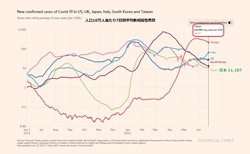

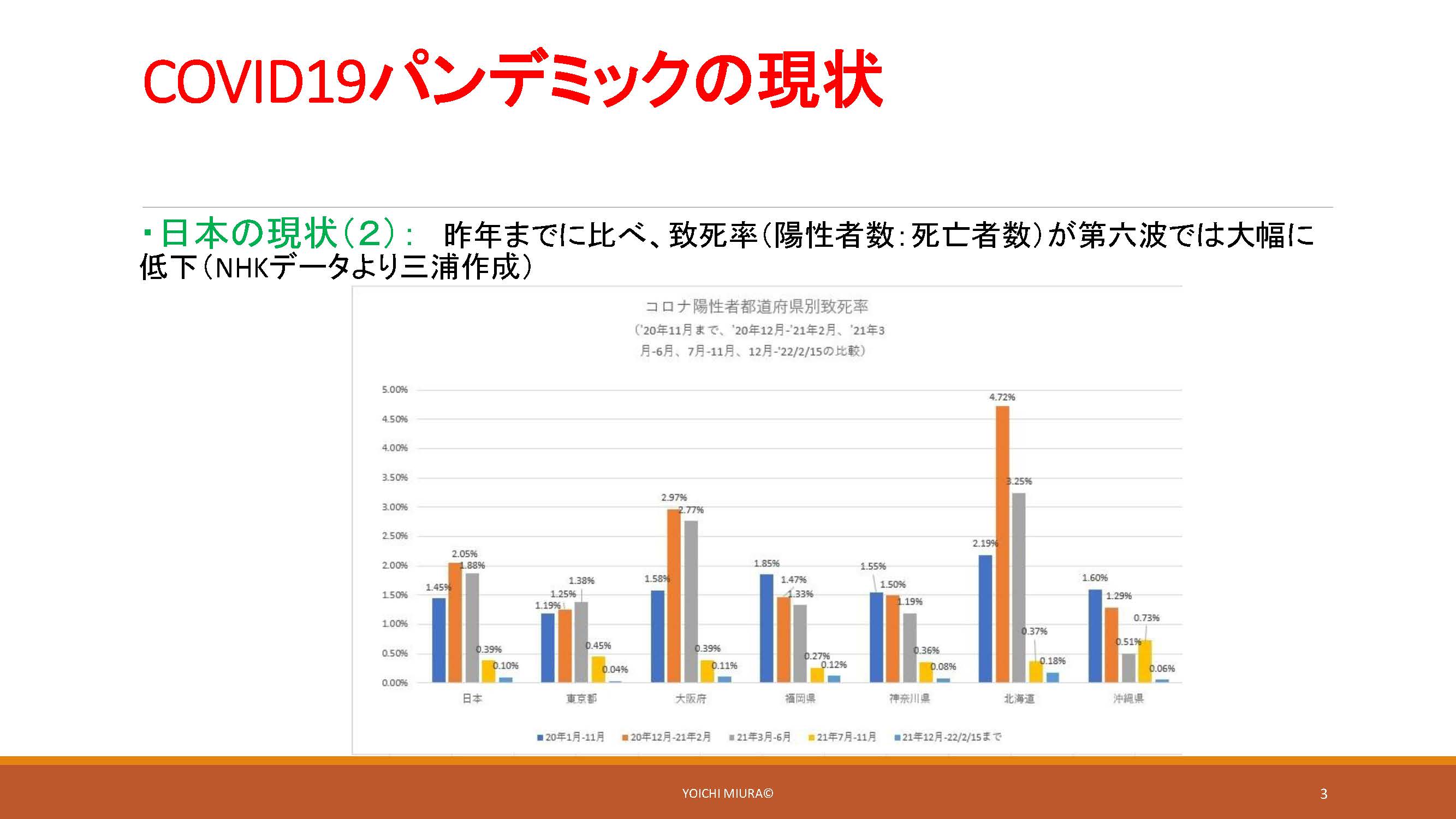

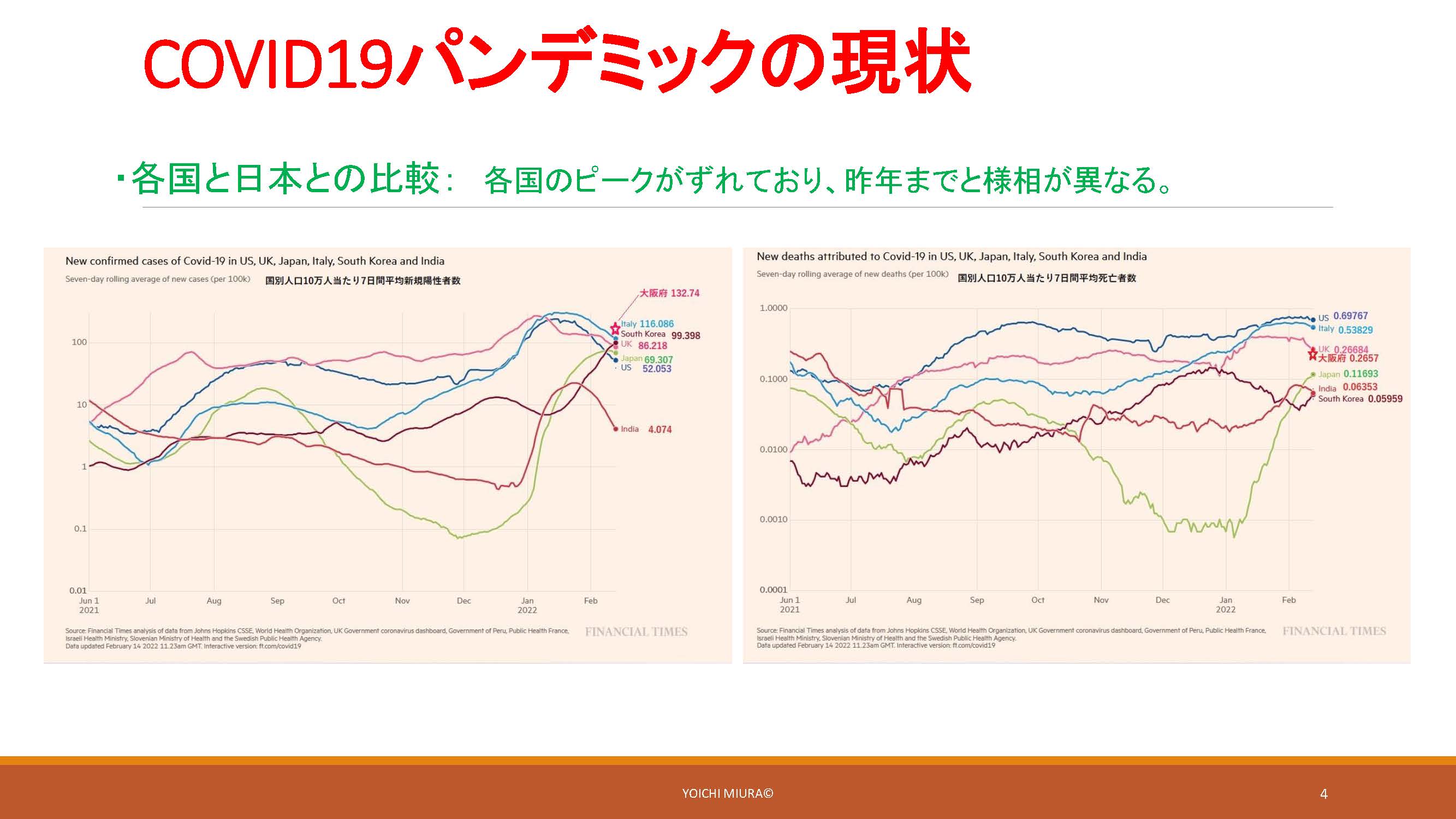

1. グローバルな視点でのコロナの現況とインバウンドの見通し(三浦)

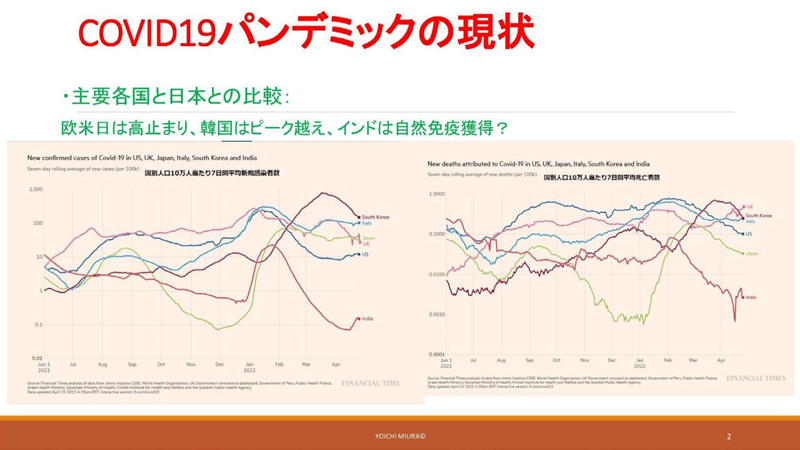

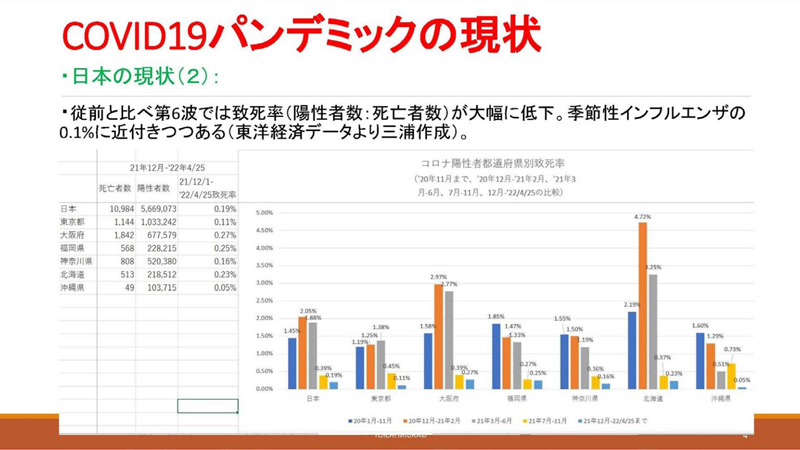

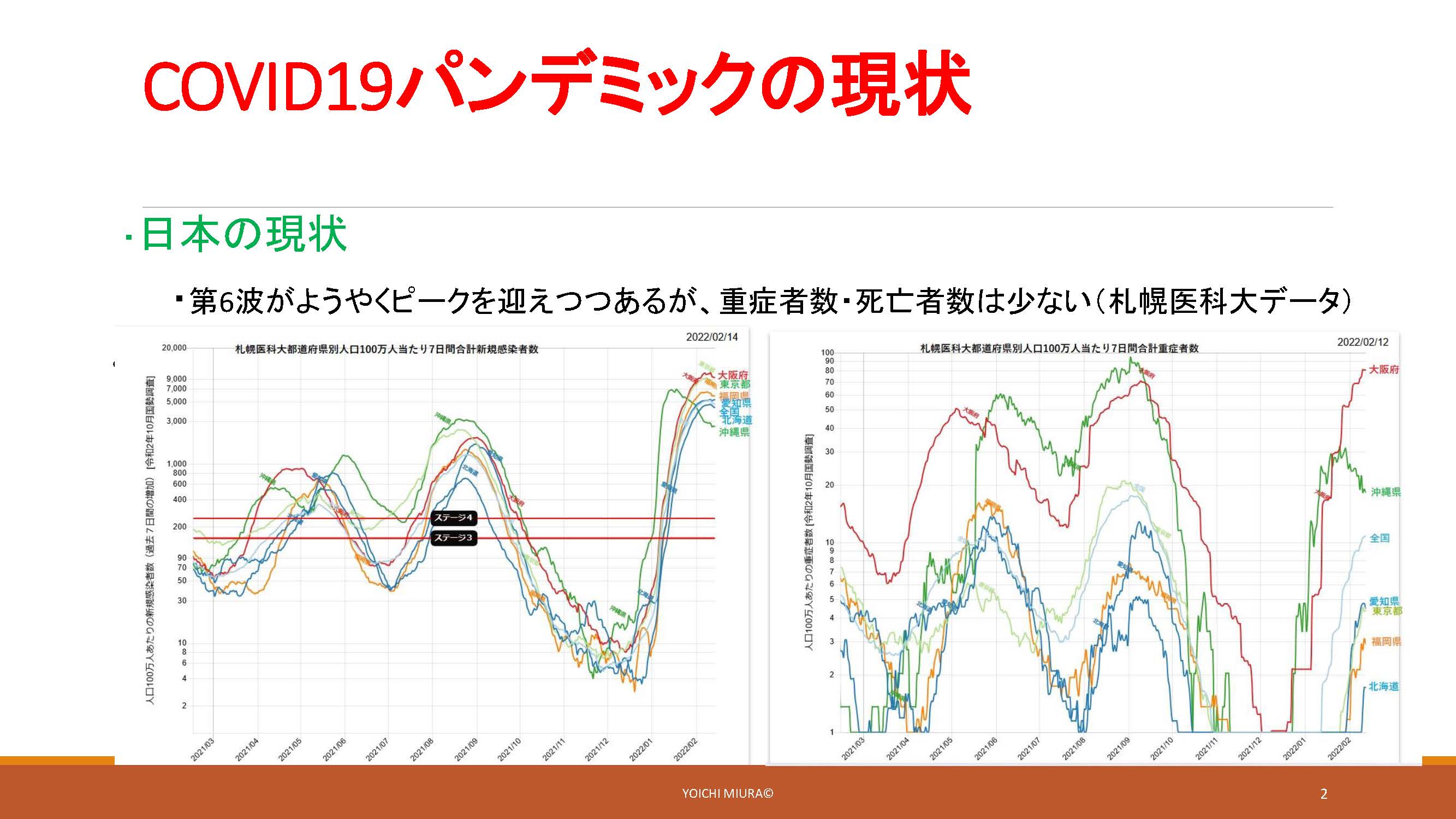

- 12月度例会の時点では、日本の感染者数は世界一で韓国の2倍。死亡者数は米国の方が多い。世界では感染者をカウントしない国もあり、国別比較はあまり意味をなさない。

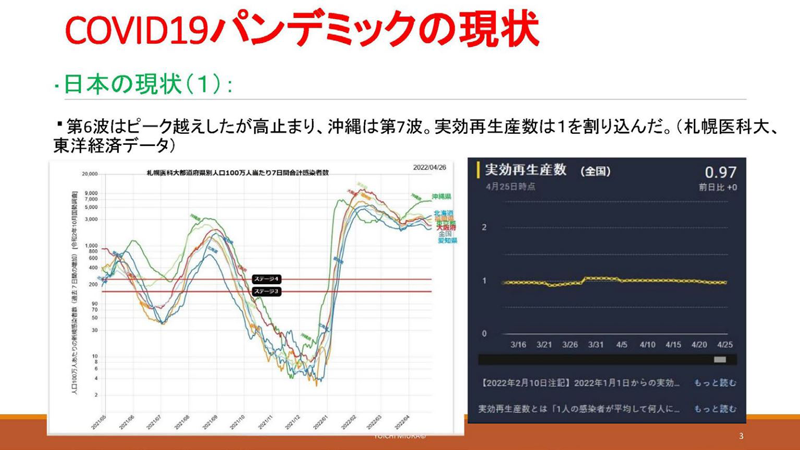

- 国内は、第7波が10月下旬に底入れし第8波突入。北海道・沖縄で致死率向上。しかし、コロナ死亡者は、治癒後死亡等もカウントしているため、正確と言い難い。

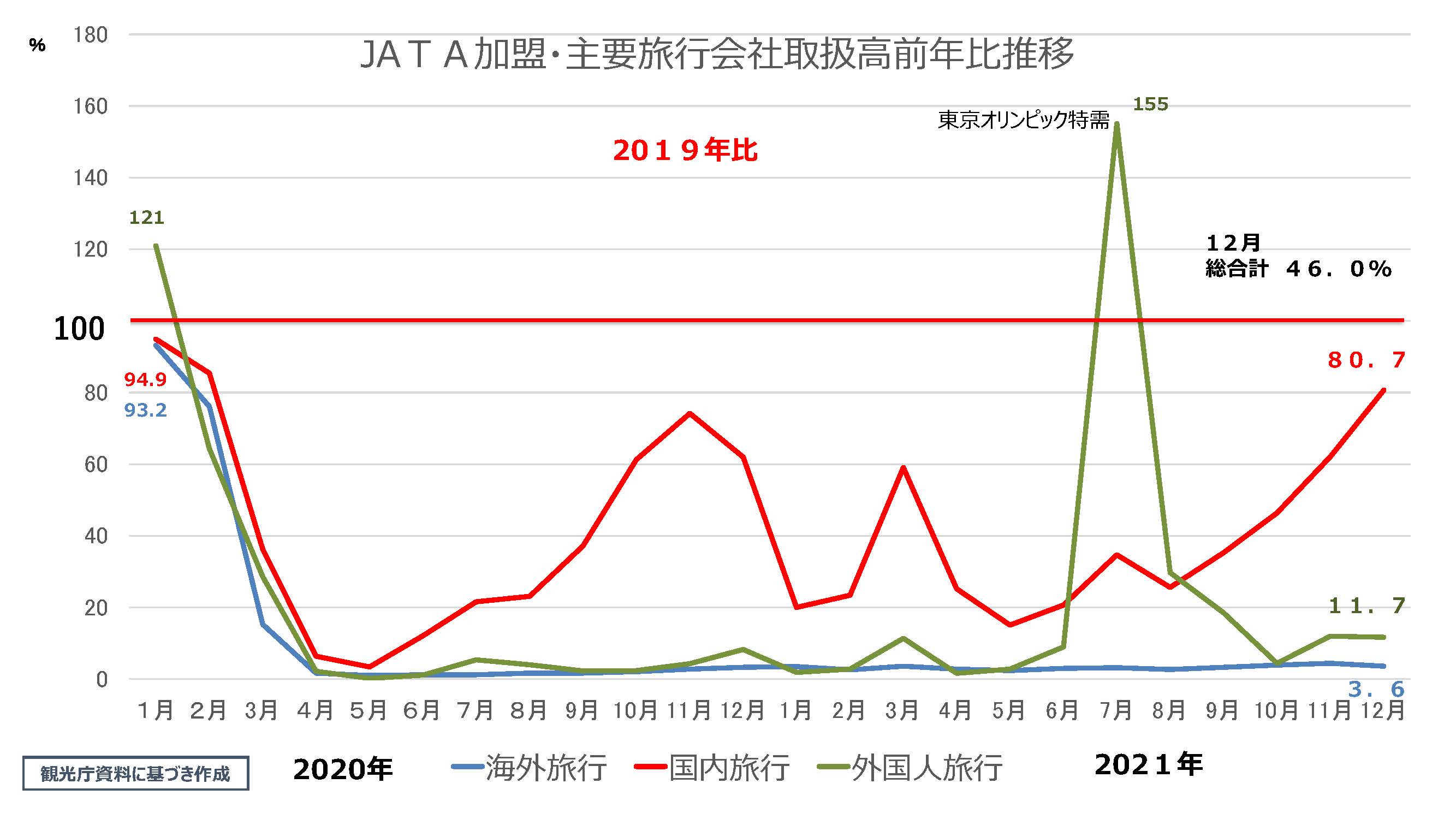

- 10/11に入国規制撤廃され訪日外国人急増。現在50万人でピーク時には満たないが、コロナ発生後かつてないほど増えた。中国からのインバウンドはまだ多くなく、韓国、台湾は多い。

- 中国の状況:20日間 → 10日(7日強制隔離 + 3日自宅)→ 5日間に緩和。しかし帰国1週間は動けないため、人の動きは少ない(山口)。

2. Go Toトラベル(全国旅行支援)を含む旅行業界の動き(山口)

- 10/11 開始の全国旅行支援は、12/27 まで有効。

- 枠を超過し早い段階で利用できなくなったケースもあり(例:箱根)、地方により異なる。また、枠超過後、再度利用可能になるケースもあるなど、うまく運用されていないケースも見られる。

- 補助を当て込み宿泊費を値上げしている旅館・ホテルあり。また、クーポンを使用可能店が限られる地域もある。

- 「ステイナビ」(旅行支援手続きができるマッチングサイト)もあるが周知されていない。

- 2023年は額を少なくして実施。宿泊補助は40%→20%(上限5000円→3000円)。

3. 日本再発見紀行第4集の発行企画(萩野)

- 第4集執筆者募集レポート(案)を元に報告があり、意見を出し合った。

- 「紀行文は難しい」との声もあり、説明を加えている。都道府県を限定せず自身で旅程を組み実体験したことや、書きたい素材・内容を執筆する。ただし自分をどこまで出すか、地域の魅力をどう伝えるかのバランスが必要。

- 「日本再発見紀行」は観光立国研究会のブランドとして継続する。サブタイトルを「第4集」とはせず「私の旅集(仮)」と設定。

※サブタイトルは目を引くよう検討の必要あり。 - 文芸社を選択(第1、2集委託出版社)。協力出版の形態。選択理由は、第3集より収支が良かったこと、紀伊國屋に1年間平置きしてくれること、同研究会の活動に理解があること。

- 流通価格1200円。執筆者50名目標。2000字以内。負担金 38,000円。

- 写真掲載可否は執筆者に任せる。(1枚に限り掲載可 その場合字数は1,800字)

- 第4集執筆者募集を近日中に発信(DF全会員対象)。執筆希望地域、キーワード(あれば)を指定して申し込んでもらう。

※後記

注)募集メールを 12/12 発信済み。執筆者説明会を来年 1/18(水)13:30~ DF事務所にて開催し、執筆者募集期限1月末。原稿締切り5月末、出版予定10月~年内。

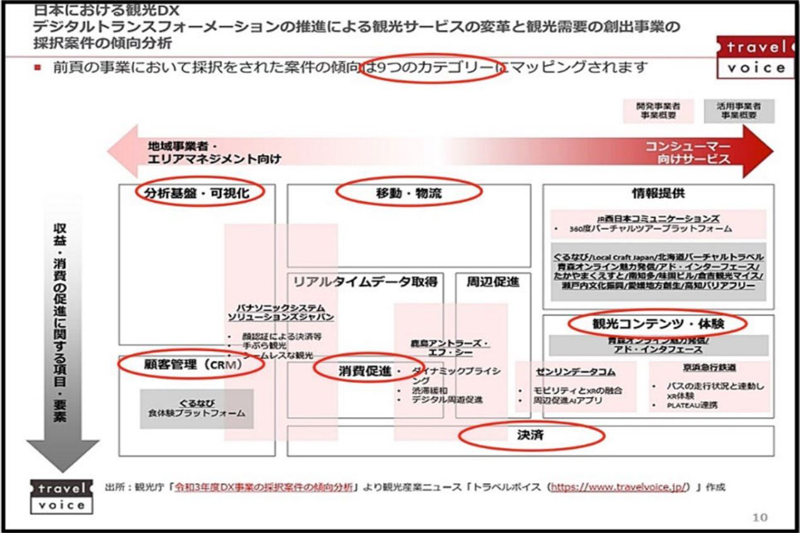

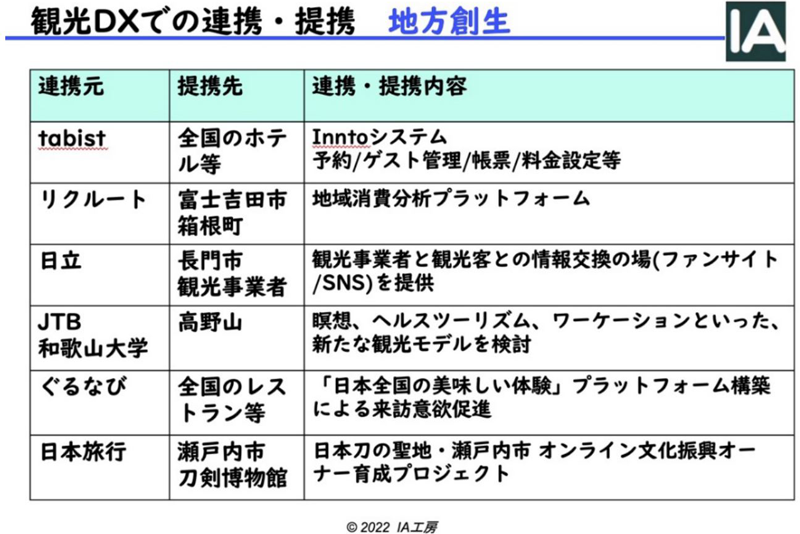

4. 観光のデジタル化(三竿)

- 11/4-16 タイ再訪問。11/14 から検疫の入国前手続き「ファーストトラック」変更。Visit Japan Webで検疫・税関審査が事前完了可能。これがないと1時間ぐらいかかる。

- VoiceTraで海外会話が便利になった。国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT) 開発で31ヵ国対応、無料。

- 訪日外国人向けのナビゲーションアプリ「Japan Travel by NAVITIME」の利用状況からアプリ利用者や検索される観光地の傾向等を分析。アジア、特にタイからの訪日旅行の関心が高まっている。

-

イノベーションが遅れているのは、医療、教育など個人にサービスを提供する分野で(クリステンセン)、DX活用でイノベーションを起こす。観光も同じで、個々の観光客の好みに合わせ旅程を提供できる。

例)バックパッカーの自由度とツアーの便利さを合わせた個別旅程を組む

後記

注)クリステンセンの著書は以下のとおり- 医療イノベーションの本質 : https://bit.ly/3iFHYFd

- 教育X破壊的イノベーション: https://bit.ly/3W3GBib

5. Covid-19による変化と、10年後の観光メガトレンド(角谷)

- 11/22 EYコンサル 平林氏のonlineセミナーについて紹介。

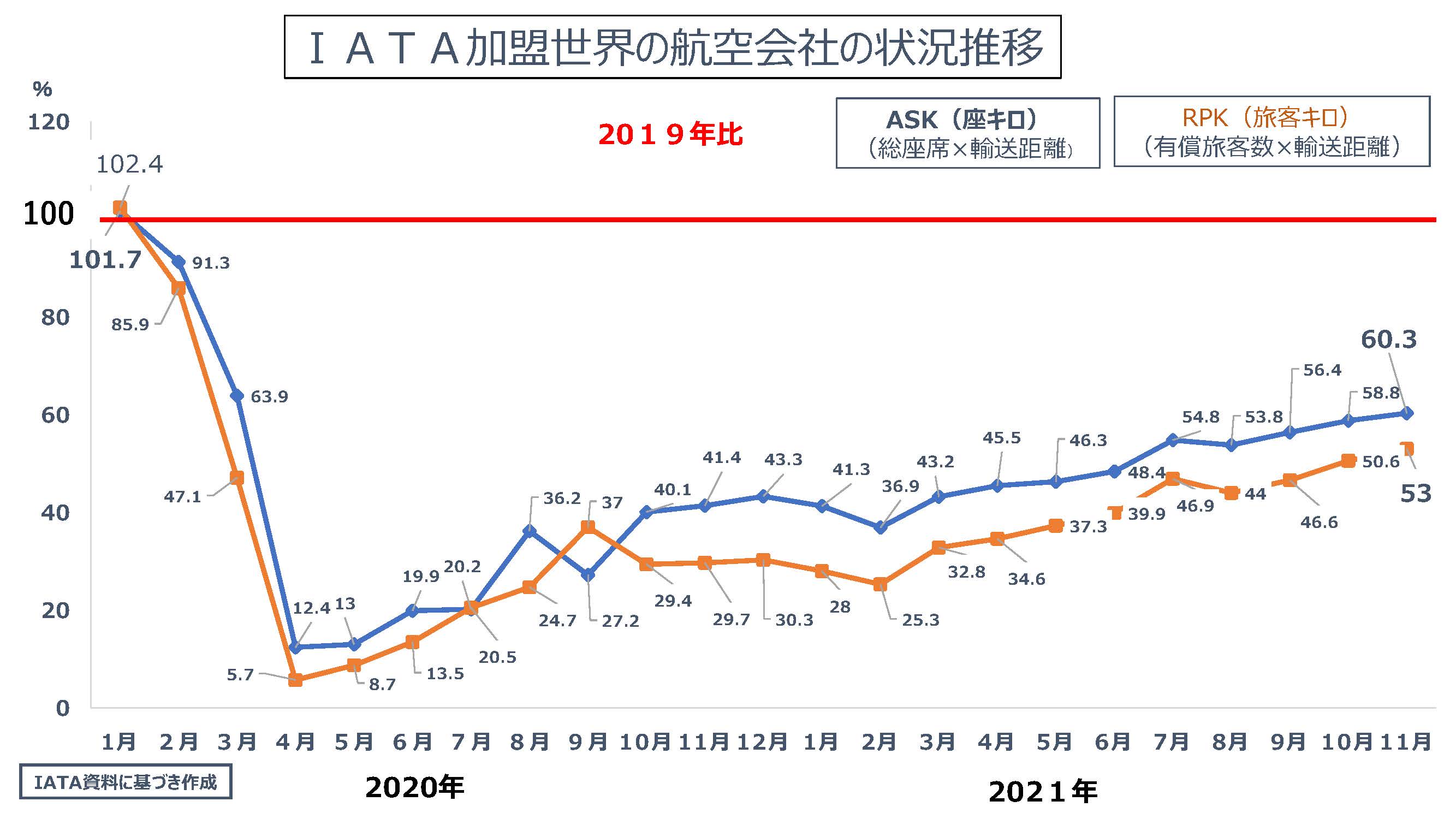

- コロナ感染の影響で、観光で消費する金額は半減(国内)。海外ではコロナ前と同等(中東)、8割(欧米)、50%(オセアニア)、アジア (8%)。

- ツーリズムの概念、求める価値基準も変化している。

例)デジタル化、安全・衛生重視。 - 10年後のメガトレンドは以下が考えられ、ツーリスト、事業者、観光地の関係がより深くなってゆく。

日常のツーリズム化(例:ワーケーション)、個々のニーズに対応、仕事との境界曖昧化、業者・ツーリストの関係の変化(持続化、双方向), 業者間連携、持続可能な観光地の実現など

6. 広報活動と地方創生活動(市古)

- 出版記念パーティ(10/28)で「20周年記念動画」と「第3集写真集動画」を放映した。写真集については追加で組み入れるので、未提出者は写真をメールに添付し送ってほしい。

- 教育と地方創生は深く関連する。山梨の事例について紹介があった。

7. 観光レジリエンス(見目)

研究会で構築した観光講座の「観光業におけるレジリエンス」に関して、レジリエンスの内容、講座概要について紹介があった。

8. 観光に関する話題(三宅)

沖縄のホテル事情(新規ホテル開業ラッシュ等)、五島列島について、現地旅行体験を元にした考察の報告があった。

9. 会計状況(松本)

時間がなく次回報告する。

10. その他

次回研究会は、2023年2月3日(金) 14:30~ 生涯学習センター(ばるーん)にて

※研究会終了後、有志15名で新橋亭にて忘年ランチ会開催。