2022年12月6日 掲載

平塚・ゆるぎの里の遊歩道整備

去る11月9日(水)に、環境部会自然保全活動分科会では、平塚のゆるぎの里の遊歩道整備を久しぶりに再開し、作業して来ましたのでその報告を致します。

当日は好天が続く穏やかな一日、標高1252mの大山が近くに見えるゆるぎの丘で、平塚駅のおむすびやさんで買って来たお結びで腹ごしらえをしていざ出発。中西、矢澤、高橋、平井の山男4名(今回のメンバーでは中西、矢澤の2名はゆるぎの里は初めての体験)は、各自手ノコと鎌を携えて歩く。途中、この遊歩道をよく利用する近くの保育園児の通行に邪魔になるアオキや笹を得物を使って刈りつつ進み、何本かの倒木を越えたり下を潜ったりして目標の丸木橋へ。

この丸木橋はもう6~7年ほどまえに重鎮の中重さんや故高山さん等が設計施工したという堅牢な橋でしたが、流石に年月が経ち風雨にも晒されて老朽化が目立ち、安全性にも懸念があったもの。今回、遊歩道上にあった倒木から3mほどの長さの材料を切り出して現場に3名で運び、朽ちた材木と入れ替えて並べ、持参した針金で結束して固定しました。(写真参照)

この作業は1時間半ほどで終え、それからこれも我々が制作した木製階段を登りましたが、この階段も自然崩壊した箇所が5~6段ほどあるので、安全性に問題ありとなっています。次に為すべき優先順位が高い作業であると言えます。

階段は材料(横木と杭)の準備が重要で、材料集めが一朝一夕には行かない難物となっています。兎に角、自然の材料を使って人力で施工するのが我々環境部会の基本なのですから。

帰り道は、初めてのお二人を案内しつつ整備作業を進め、大磯との境界、山の神、山王山、そして送電鉄塔を経由して松岩寺に下り、中央日土地さんの作業基地に戻りました。

所期の目的である丸木橋の整備を完了し、全員ケガも無く無事に作業を終えることができたので、松岩寺バス停から車中での反省会に続いて、平塚駅前にても新鮮な肴をツマミながら反省会を継続しました。

いつもご協力頂いております中央日土地の亀山様と山岸様に心からの感謝を申し上げて、各々帰途に着きました。山岸様からは銀杏と巨大シイタケをお土産に頂きましたこと、特に申し添えます。

以 上(環境部会自然保全分科会リーダー 平井 隆一)

2022年12月5日 掲載

第50回環境セミナー開催

- テーマ

- 「社会変化とイノベーション」

― コロナ禍後のニューノーマルと

DXの先に目指すべき豊かな未来 (well-being) ―

- 講師

-

NEDO(産業技術総合研究開発機構)伊藤 智 氏

2017年からNEDO技術戦略研究センターにてユニット長として技術戦略案に従事。IoTソフトウエア、自立分散システム、人間情報応用、AIを支えるハードウエアー、スマートテレオートノミーに関する技術戦略の策定、および「コロナ禍後の社会変化と期待されるイノベーション像」「イノベーションの先に目指すべき“豊かな未来”」のレポート作成に加わる。

- 日時

- 2022年11月16日(水)15:00~17:00

- 方式

- Zoom方式

- 参加人数

- 57人

- 参加費

- 無料

【講演の主な内容(項目)】

- 大切にすべき6つの価値軸

- 実現すべき12の社会像

- 価値軸と社会像の活用例

- コロナ禍後の社会変化と期待されるイノベーション象

- モノづくり分野におけるDX―デジタル成熟度の向上において大切にすべき5つの行動指針

- ウクライナ・ロシアレポート―エネルギー資源、鉱物資源、希ガス、デジタル・宇宙分野へのインパクト

- 現代社会が取り組むべきイノベーション例

- 強靭で快適な社会基盤の実現

NEDO(産業技術総合研究開発機構)

新エネルギー・産業技術総合研究開発機構(NEDO)は、持続可能な社会の実現に必要な技術開発の推進を通じて、イノベーションを創出する、国立研究開発法人です。リスクが高い革新的な技術の開発や実証を行い成果の社会実装を促進する「イノベーション・アクセラレーター」として、社会課題の解決を目指します。

技術戦略研究センター(TSC)

調査・研究を通じ、産業技術やエネルギー・環境技術分野の技術戦略の策定及びこれに基づく重要なプロジェクトの構想に取り組む研究機関として設立されました。エネルギー・地球環境問題の解決及び産業技術力の強化に貢献するべく、「産業技術政策の策定に必要なエビデンスや知見を提供する重要なプレイヤー」として、政策当局と一体となった活動を展開しています。

以 上(佐々木 正延)

2022年11月30日 掲載

JAXA調布航空宇宙センター見学(環境部会 見学企画分科会)

- 1. 見学実施日

-

2022年11月21日(月)13:30~15:00

- 2. 見学場所

-

JAXA調布航空宇宙センター

- 3. 参加者

-

宮下、中西、平井、平澤、岸田、佐々木、杉山、廣島(敬称略8名)

航空研究の基礎となるのは、風洞実験です。飛行機は空気の中を飛んでいるので、飛行機の模型に風をあてれば飛んでいるのと同じ現象を再現できます。このセンターでは1955年のオープン以来、低速域から極超音速域まで10数種類の風洞実験室を作り、様々な飛行数値シミュレーションを行ってきました。

1962年から国産初のジェット旅客機「YS-11」の開発支援を行いました。旧海軍・陸軍の戦闘機(零戦・隼・紫電改等)設計で蓄積されてきたノウハウを駆使して、丈夫な翼や胴体の設計・開発に貢献しました。「YS-11」の頭頂形状は、新幹線にも採用されました。

1960年から70年代には垂直に離着陸できるエンジンを積んだVTOL機の開発に尽力し、1975年にはターボファンジェットエンジン「FJR710」の国産化に成功し、外貨獲得に貢献しました。また1985年に、この「FJR710」エンジンをC1型輸送機の翼の上に4系列配置した「飛鳥」は画期的な短距離離着陸が可能なSTOL機として日本の航空技術を世界に認知させました。

1990年代にはいると、研究分野は宇宙ロケットの分野に拡がりました。ロケット打ち上げ・宇宙空間飛行・大気圏再突入・自力着陸のそれぞれの分野で分担・協働して再使用型宇宙往還機の開発が進展しました。小型自動着陸実験機「ALFLEX」

はオーストラリアのウーメラ砂漠で実験を重ねて完成しました。

2000年代に入ると、小型超音速実験機で航行する際の諸課題に研究チームが挑みました。マッハ2の超音速運行時には機体は想像を絶する空気抵抗を受けます。

翼の形状・角度・向きを風洞実験を重ねて機体を設計し、「NEXT-1」を完成させました。2010年代には、マッハ1以上の超音速運行時に発生する雷のような爆音(ソニックブーム)解消にも取り組み、D-SEND#2では扉をノックするレベルまで減音に成功しました。

現在取り組んでいる課題は、着陸時のジェット旅客機の騒音低減・既存ヘリコプターの2倍の速度で飛ぶ複合ヘリコプター・電動航空機・無人航空機・4時間で地球の裏側まで飛行可能なマッハ5の極超音速旅客機の開発など広範多岐にわたっています。

展示室での見学後、屋外に展示されている「YS-11」のコックピットを視察しました。

広い構内をマッハ1.6から4まで実験できる複数の巨大な風洞実験棟をみながら5分ほど移動し、JAXA調布センターの頭脳ともいえるスーパーコンピューター棟に到着しました。

2020年12月に世界でも最先端のJSS3システムが稼働中です。5760台の水冷式並設コンピューターによって構成されたスーパーコンピューターが365日常時稼働しています。富士通が開発した、AIの計算にも対応できるハイパフォーマンス・コンピューティング・システムでロケットや航空機の機体設計についてのハイパー・シミュレーションが可能となりました。

3D可視化技術にも磨きがかかっています。例えばスパコンが計算した最適形状の機体を3Dプリンティングで模型化し、即座にMRゴーグルで実際の風洞作用を確認できるというものです。VRとARを統合したMRの世界にも触れることが出来、大変貴重な経験が出来ました。

新型コロナの第8波到来の報道もあり、見学後の恒例の飲み会は自粛しましたが、久しぶりにリアルで会員各位の元気な姿を確認すると共に、航空・宇宙の最先端技術の一層の進展に期待しながら帰路につきました。

以 上(廣島 輝文)

2022年11月16日 掲載

今年度拓殖大学で講義実施(環境部会環境教育分科会)

ディレクトフォースは2002年9月に設立された。当初、ディレクトフォースの会員にとって最も相応しい活動は、大学での講義・講演であるとの共通認識があった。

ディレクトフォースの主旨に感銘し、大学での本格起用を真剣に考えてくれたのが、拓殖大学の絹巻教授である。拓殖大学の茗荷谷キャンパスには、3、4年生の授業と一般の市民講座を兼ねた「産業と人間」という講座があり、3つの講義が2003年5月に実現した。一方、八王子キャンパスでは、1、2年生を対象にした講義が実現し、この年の10月には「経営塾」という名の社会人を対象にした講座がスタートした。また、同年11月8日には、拓殖大学と文京区教育委員会共催の公開講座が行われ、DFメンバー7名が「模擬取締役会」を演じた。このように、拓殖大学とは実に多角的な取り組みができ、以後の活動に弾みがついた。

しかしその後、人の繋がりが切れて拓殖大学での講義は途絶えていた。そこで2021年7月、拓殖大学の常務理事を訪ね、環境講義の機会をお願いした。この年度のカリキュラムは既に決まっており、そこに割り込むのは難しいが、【世界の中の日本】の講義にはまだ空き枠があるので、そこでの講義の機会を頂き長期間休止していた拓殖大学での講義が復活した。(横井時久)

詳細全文はこちらをご覧ください

今年度 拓殖大学講座【世界の中の日本】 講義実績

拓殖大学講座【世界の中の日本】は「各界の第一線においてご活躍の方々を講師としてお迎えし、1981年に八王子国際キャンパスで開設された」とのこと。毎年10数名が講師と招かれ、中には著名人もいる。講義の前に副学長から「令和4年度講座【世界の中の日本】の客員教授(非常勤)を委嘱する」旨の委嘱状が手渡され、「講義録」も発行される。歴史ある講座で手厚い対応を受け、いつも以上に力が入る講義となった。

以 上(中西 聡)

2022年10月21日 掲載

第5回DF環境サロン(環境部会)

9月29日(金)15:10~16:40、Zoom/リアルのハイブリッド方式で、第5回DF環境サロンを開催しました。参加者は35名。横井時久会員は「日本の国土の特性と森林管理について考える」と題した話題提供があり、日本の森林管理の問題点として、①小規模な私有林経営、②森林作業道整備の遅れ、③木材流通構造改革の遅れが指摘された。三浦陽一会員からは「林業とバイオマス発電」と題した話題提供があり、木質バイオマス発電が増えれば国産材の需要拡大に繋がるが、間伐材などの未利用材の効率的提供体制が確立でき林業・木材産業は馴染みがなく、問題点の理解が難しい産業であるが、元住友林業の金井英夫会員と、山林を相続して林業経営に関わった喜藤憲一会員から貴重な話を伺うことができた。(敬称略)

金井 :

①日本で100ha以上の山林所有者の割合は3%で、それらの大規模所有者の山林は全山林の69%を占める。②日本の林業が振るわない根本原因は、小規模私有林の集約化の基になる、森林所有者の情報を整備してこなかったことである。③小規模私有林の集約化ができても、林業経営ができる人をどうやって集めるかという問題もある。④平成31年度の税制改革で森林整備の促進や国産材の利用促進を目的として、1人年額1,000円の森林環境税(国税)が創設された。同年、森林経営管理法(経営管理が行われていない森林について、市町村が仲介役となり森林所有者と担い手を繋ぐ仕組みを定めた)も制定された。しかし、この法律のもとで実際に行動を起こす市町村長がいるのか疑問に思っている。森林環境税はそろそろ徴収が始まる(2024年度)が、市町村は適切に使っていけるのか疑問に思っている。

喜藤 :

①間伐に必要な作業道は、周辺の小規模森林所有者と調整しないと通れないが、所有者が分からずに大変苦労した。また、作業道作設は岩を砕いたり山を切り拓く大変な作業で、作設に効率を求めすぎると山を荒らす怖れがあると感じた。②相続した森林の登記簿の変更をした際、県が作成する森林簿を見たが登記簿の所有者と違っていた。一部の山林は50年前に亡くなった家内のおじいさんが持ち主になっていた。③森林環境税に先立ち、森林環境譲与税(森林整備の促進を図るため、国から県・市に交付(譲与)される交付金)が森林管理や人材育成等の為に2019年度から交付されているが、県・市はその使い方が分からず困っていると聞いている。

これらの話を受けて以下の発言があった。

神山 :

林業従事者が減少し、高齢化も進んでいる。林業は3Kで人が来ないし、高校の林業科には生徒が集まらない。林業従事者が増えないと、山林の管理もできないが、このような状況をどう変えていったらいいのか?

金井 :

林野庁や市町村は新規就業に向けた人材の育成に取り組んでいるが、進捗状況は良く分らない。

喜藤 :

秋田では林業大学校を大分前からやっている。2年制の研修制度で、授業料はほとんど無料である。(全国20県位が林業大学校をやっている)

横井 :

①林業の様々な課題について調べていて、最終的には政治の問題と思うようになった。林業白書には立派なことが書いてあるが、それが国の施策に反映されていない。農林水産省、林野庁に任せっきりにするのではなく、政治家は国土全体の問題として認識する必要があるし、国民もそれを理解する必要がある。②極端なことを言うと持ち主不明の私有林は国有林として、国が管理するような思い切ったことをする必要があるのではないか。

飯田 :

所有者不明の林地のみならず、(森林経営に消極的で放置されている私有林も)一旦国有化し、しかる後に民営化するようなことも考える必要があるのではないか。

喜藤 :

「国が全部管理すべきではないか」との意見に賛成である。山林を持っていて困っている人は結構いる。しかし、小規模な山林なので市町村で買取ってくれと言う人がいても、市町村はノーです。タダでもいいから引取ってくれと言ってもノーです。国でもいいし、財団でも作ってそこが全部吸い上げて、所有権をはっきりしながら徐々に明らかにして行った方が良いのではと思っている。

石毛さん:林業も農業と同じで大規模化しないと生産性も上がらないし、お金も集まらない。林業の集約化は突き詰めると、私有権の制限にまで踏み込まないとやれないのではと感じる。

瀬谷 :

今、若い人の間でソロキャンプが流行っていて、一山借りましたという話を聞く。森林レンタルは低価格で、地域の活性化にも繋がると思っている。一方、外国人が日本の山を買っているという話も聞く。日本の山をどう生かしていくのか、どのように守っていくのかは切実な問題であると感じた。

木質バイオマス発電については、以下の様な発言があった。

金井 :

地域の間伐材や未利用材を燃料とするバイオマス発電は、燃料の調達が一番大きな問題である。即ち、地域の間伐材や未利用材の量には限界があり、また、林地残材を広範囲から収集しようとすると搬出コストがかさむ。

横井さん:バイオマス発電は元々端材を処理するために始まった。これを事業化すると採算が合わない。そのため輸入ペレットでバイオマス発電を行っているが、本末転倒な動きである。

西村 :

端材を使ってバイオマス発電を展開するのは限度がある。一方、建設会社の頑張りで構造物の木材化が進んでおり、これを本格化する必要があると思う。端材と違って建築用材は高く売れるので、林道の整備にも繋がる。森林のCO2吸収は若い木でないと期待できない。活発に木材を使ってすぐ植林をすることが極めて大事だと思う。

三浦 :

本日は時間の制限のためお話できなかったが、CLT(Cross Laminated

Timber)を使用した木造高層建築に関心を持っている。以前出張時に、ミラノやロンドンでCLTを使用した木造高層集合住宅を見に行った。最近、日本でも横浜にCLTを使った11階建てのビルが完成した。今後、CLTを使った高層建築が増える方向にあることは間違いない。

金井 :

私もCLTはこれからどんどん進むと思う。住友林業も具体的な建設プランをもっている。

岡田 :

木造高層建築は耐震性に問題はないのか?鉄骨も使用するのか?

金井 :

具体的なことは分らないが耐震性を前提として設計している。

(住友林業は高さ350mの木造超高層ビルを都内に建設する構想を発表。この建物は木材比率9割の木鋼ハイブリッド構造。https://sfc.jp/information/news/2018/2018-02-08.html)

若松 :

木材を構造物に使用することは建設会社各社が検討しており、高層ビルを作るために、耐震・耐火をクリアする実験結果は出ている。木材と木材を組み合わせるところには鉄材を使用することも含め、研究は進んでいる。既に13階建てのビルもできており、今後、木造高層ビルが増えて行くことは間違いない。

金井 :

住友林業は海外でネットゼロカーボンビジネスを推進している。メルボルンで15階建ての木造高層ビルを、ロンドンで6階建ての木造高層ビルを建てている。

中西 :

海外出張のため今日のサロンに参加できなかった富永さん(会員番号1166)から提供された情報を共有します。「先進国では雑誌、出版、新聞用の紙の需要の落ち込みが顕著。フィンランドの製紙・製材の大手事業者であるUPM-Kymnene社は、新規ビジネスとして木材からペットボトルの原料となるモノ・エチレングリコールを作るバイオケミカル事業を推進している。日本の製紙会社は段ボール原紙事業や木質バイオマス発電などの拡大等、従来路線の延長上にある。しかし、UPM-Kymnene社のように、バイオケミカルへの転換を図るようなビジネスモデルの変革が必要ではないか?(国内製紙会社上位5社の純益合計は欧州No.1の製紙メーカーUPMの半分以下)」

最後にドキュメンタリー映画『木樵』(10月14~23日、ヒューマントラストシネマ有楽町)の紹介があり、有意義で楽しいサロンを終えた。

以 上(中西 聡)

2022年8月24日 掲載

第4回DF環境サロン(環境部会)

7月28日(木)15:00~17:00、Zoomで第4回環境サロンを開催しました。テーマは海洋プラスチック(PL)問題、参加者は48名。

木村さん(元三井化学)から、世界でPLが本格的に生産されるようになった歴史を俯瞰し、海洋PL問題の現状と世界の取り組みについて話があった。

-

この70年間で世界の人口は3倍、経済規模は16倍に増加したのに対し、PLの生産量は200倍と爆発的に増えた。

-

PLは大量生産・消費・廃棄の典型的素材である。世界の今までの廃PLは埋立てと焼却が主な処理方法で、リサイクルは生産量の7%である。

-

毎年世界のPL生産量の2~3%が海洋に流出している。その内、70~80%が陸から、20~30%が海で流出している。

-

海洋に流出する廃PLの80%はアジア諸国からであり、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナムからが多い。

-

その原因の一つはPL生産の不足から欧米日の廃PLを輸入して再生PLを産出し、廃PLをそのまま廃棄していたことである。

-

しかし、中国は第13次5か年計画(2016年3月)で環境政策に舵を切り、廃PLの輸入削減・停止した。

-

世界の今後の廃PL処理は、量規制、再利用、熱回収を世界共通の取り組みとして進めることである。

-

2020年、日本のPL生産量は963万トン、廃PL総排出量は822万トン。この内、709万トンがリサイクルされ(マテリアルリサイクル「MR」: 21%、ケミカルリサイクル「CR」:

3%、サーマルリサイクル「TR」: 62%)、廃PLの有効利用率は86%である。

-

世界の海洋PL問題への取り組みは始まったばかりである。課題は、a)海洋PL問題の全容解明、b)PLの素材としての利便性をどこまで求めるか、c)廃PLの有効な処理方法の選択である。

飯田さん(元新日鉄/三菱マテリアル)からは、廃PLの処理問題に絞った話があった。

-

MRは手間がかかり、収集・分別・精製などにコストがかかる。

-

しかし、ヨーロッパは廃PLを極力、マテリアルリサイクルし、埋立て・野積みをしないという高い目標を設定している。

-

環境先進国といわれているドイツのMR+CRは39%、TRは60%、埋め立ては1%である。(2016年)

-

日本のTRは、廃PLの多量処理、塩ビの多量処理、廃PL高効率発電など、性能が大きく改善され、MRと比較して安価である。

-

従って、廃PL処理はTRを基本に置く方が合理的である。(但し、廃PETボトルや工場で発生する大量の単品質な廃PLはMRに向いている)

-

ヨーロッパはISO、ESG、SDGsなど、他国も同じ努力をせざるを得なくなるルール作りに長けている。ヨーロッパはMRを重視しているが、それが主義・主張として日本へ押し付けられないよう、注意が必要である。

最後に、以下の3点についてサロン参加者にアンケートを実施した。

- プラスチックの規制を推進すべきか(質、量の制限等)?

- 廃PLの適正処理方法は、MRか、TRか?

- 廃PL対策の取り組みは地域・国ごとに柔軟に対応すべきか、世界共通か?

アンケートの回答者は39人で、結果は以下の通りであった。

- 規制をすべき: 92%、必要なし: 8%

- MR: 33%、TR: 67%

- 地域・国ごと: 67%、世界共通: 33%

(Q: 質問、A: 回答、C: コメント)

Q(小林):

昭和電工川崎事業所は廃PLから水素とアンモニアを生成し(CR)、水素は川崎市の東急系ホテルに送られて発電に使用されていた(環境省の実証事業)。しかし、最近、ホテルは水素の利用を止めたと聞いている。実証事業が終了し補助金が出なくなったので、水素の利用を終えるのは本来の目的をはき違えた邪念ではないか。(実際は初期の実証事業は2022年3月に終了したが、2023年1月より新たな実証事業として、ホテルは水素発電を継続すると発表している)

A(飯田):

環境に限らず日本の補助金制度は実りのないものが多い。本来、補助金のあるうちに技術を磨き、補助金がなくなってもやっていけるようにするのが本来の姿であるが、そうなっていないことが多い。

Q(今井):

PLを自然分解する材質に変えていく流れがある。このアプローチは歓迎されているのか?

A(木村):

バイオPLには生分解性PLと生物由来PLがある。生分解性PLには生物由来と生物由来ではないものがあり、微生物の働きにより分解する。生物由来PLは再生可能な有機資源を原料にして作られるが、分解するものと分解しないものがある。現在、生物由来の分解するPLを作る流れがあるが、大量に作れるかどうか疑問がある。とりあえず2百万トン作ろうという方向性はでているが、それこそ補助金がないと進まない。

Q(横井):

スーパーのレジ袋の有料化は大した効果はないと考えているが、PLメーカー側の声が聞こえてこない。メーカーはどう考えているのか?

A(木村):

レジ袋を有料化し、PLの使用量を制限することによって総てが解決するとは思わない。しかし、世界でどういう問題が起こっているのか、どうするのかを考えるきっかけになっていると考えている。

Q(望月):

製鉄所では廃PLを高炉還元剤、コークス炉原料として使用している(CRに分類される)。リサイクルの目的は石油など限りある資源の消費抑制と、環境への負荷を低減することが目的であるが、製鉄所での廃PL使用はCO2排出削減、コストの点でどう解釈したらよいのか?

A(飯田):

人によって考えは異なるが正直に言ってこれはCRではなくTRである。補助金をもらうためにCRと呼んでいるだけで、補助金がなくなれば消えてゆくと考えている。

A(木村):

ヨーロッパはリサイクル(MRとCR)を中心にしたいということで、それに大変な資金を投入し、技術開発を支援している。どこまで続けられるか分からないが、相当な覚悟で進めている。CRは一番費用が掛かるが、廃PLは燃やしてしまえばよいという考えは安直過ぎると思う。長期的にはまだ議論の余地はある。

Q(中西):

昔、帝人は廃PETボトルをテレフタル酸にまで戻してPET樹脂をつくるケミカルリサイクル技術を開発した。この技術は廃PETボトルのアジアへの輸出増によって原料不足になり事業化は出来なかったが、最近、復活する動きがあると聞いた。CRは金はかかるかもしれない。しかし、研究を続ける価値のあるCRはあると思うが、如何?

A(木村):

PETボトルや衣料用の合成繊維は、テレフタル酸とエチレングリコールから生成するポリエチレンテレフタレートから作られる。現役時代、ある合成繊維メーカーから「一緒にCRを開発しないか」という申し入れがあったが、採算が合わないので断った経緯がある。しかしながら、長期的に考えるとメーカーもあらゆる可能性について検討し、議論して行くべきと考えている。

C(山田):

廃PLのリサイクルは分別の問題である。TRには必要ないが、MRとCRには分別作業がいる。ポテトチップスの袋は3種類のPLの積層構造になっている。これらのPLはそれぞれくっついており、種類毎に分別することは事実上不可能である。車のバンパーはリサイクル前に塗装を剥がすという大変な作業がある。分別は難しいということが、リサイクルを進めるうえのポイントである。

C(河井):

東京から川崎へ引っ越したが、東京と川崎で家庭から出すPLの分別方法が異なる。東京ではPETボトル以外のPLは纏めて出していたが、川崎では分別が求められている。しかし、それが本当にリサイクルに生かされているのか、疑問に思っている。

Q(横井):

昔の焼却炉は火力が悪く、火力の強い廃PLが焼却炉に混入しないよう、分別されていた。しかしその後、焼却炉の性能が向上して受け入れが可能になり、殆どの自治体で廃PLは火力の強い燃料として歓迎されるようになった。川崎市の場合は、昭和電工のCRプラントの例にみられるように、廃PLをゴミではなく水素やアンモニア等を生成する資源として分別する流れができているのではないか?

A(飯田):

そういう流れがあることは確かである。焼却炉に関しては、日本の場合、技術の向上によって廃PLを焼却炉に沢山入れても大丈夫になってきている。

A(木村):

廃PLの処理については、日本でも地域によって対応が異なっており、ましてや、世界でも国によって異なっている。ヨーロッパは資源枯渇問題、地球温暖化問題の観点から、焼却ではなくリサイクル志向である。しかし、資金問題や次世代技術開発の取り組みの問題もあり、今後、新しい動きが出てくる可能性がある。日本の場合も、今までの対応を基にしつつも、今後、世界と連携して廃PL処理方法を考えて行くことが必要である。

Q(山本):

中国、インドなどの新興国では、廃PLが分別もされずに大量に投棄されている。捨てるのが当たり前となっている国の教育、規制の問題であり、大量放棄をまず止めさせる方策が必要である。また、高度な廃PL焼却炉等が必要ならば、先進国が技術移転するなどの2段構えで行く必要がある。この点、世界の取り組みの現状は如何?

A(木村):

廃PL処理は世界が取り組む問題として、ヨーロッパ、米国、日本が毎年何回か情報交換を行い、アジアに対して支援も始めている。国連も支援を始めている。しかしながら、投棄される廃PLの量は膨大で、なかなか効果が見えてこないのが現状である。

Q(石毛):

ヨーロッパはMRを重視している。また、理念先行の傾向もあるとのことだが、米国の廃プラ処理はどうなっているのか?

A(木村):

州の立場によって廃プラ処理は相当異なっている。リサイクルを促進する州もあるが、国土が広い故、基本的には埋め立てで、焼却も少し行われている。

Q(小林):

国は廃PLの資源価値を高める基盤技術の開発に研究費を出しているが、あまり成果が出ていないように思われる。このような研究開発は、国、大学、民間企業のどこが一生懸命やっているのか?

A(木村):

環境省が音頭を取らなければならないが、全体を纏める力がないのが現状である。化学業界はPL循環利用協会を作って、PL問題の全体像の把握に努力している。また、化学会社もリサイクルについて色々な研究を始めている。しかし、研究の方向がまだ絞りきれていない状況である。

Q(河井):

PLとは離れて補助金についての質問。バイオベンチャーのユーグレナは、NEDOから補助金をジャブジャブ貰って研究を進めている。その研究が陽の目を見るかどうか分からないが、上手くいって欲しいと思っている。ついては、企業の研究開発と補助金の実態について、宮下(元信越化学)さんの経験を聞きたいのですが、如何でしょうか?

A(宮下):

質問の直接の答えにはならないが、参考までに以下の話をします。信越化学はPLの一種である塩化ビニールのメーカーで、現在、昔と比べてとんでもなく大量の塩ビを米国で作っている。塩ビは昔、ダイオキシンの問題でTBSニュース・ステーション・キャスターの久米宏に散々叩かれ、「塩ビは最悪のPLだ。塩ビはもうだめだ」という時期があった。しかし、当時の経営陣の一人であった金川千尋は、「塩化ビニールは耐久性に優れている。塩ビの半分は塩でできており、他のPLと比べて石油の使用量は半分しかない。ダイオキシンの問題もいずれ焼却炉の性能が向上して解決する。俺は絶対に止めない」と言って、生産を全く止めようとしなかった。(事業で成功するための鉄則の一つは、あえて困難な道を選ぶことと言われているが)、なぜ人と違う判断が一発できたのか不思議に思っている。

C(神山):

今日の話で一番印象的だったのは、「この70年間で世界の人口は3倍、経済規模は16倍増加したのに対し、PLの生産量は200倍と爆発的に増えた」ということ。こういう状態になったのだから、良し悪し言っても始まらないので、諦めず色々やってみることかなと思った。ビール会社には補助金はほとんどないが、補助金も上手く使えたらいいなと思った。

海洋プラスチック問題(橋本健)こちら

以 上(文責 中西 聡)

2022年7月8日 掲載

東京臨海広域防災公園見学記(環境部会 見学企画分科会)

- 1. 見学実施日

-

2022年7月6日 午後3時~4時30分

- 2. 見学場所

-

東京臨海広域防災公園、そなエリア東京防災体験館

- 3. 参加者

-

宮下、中西、河井、平井、西尾、平澤、矢澤、岸田、飯田、渋谷、廣島(敬称略11名)

2020年3月24日実施予定の神田川・環状7号線地下貯水池見学会を新型コロナ感染状況を勘案して中止しました。それ以来感染の状況を注視しつつ見学会再開の時期を模索してきましたが、オミクロン株感染状況が一段落していることもあり、今回試行的に見学会を再開しました。

先般東京都は「首都直下地震等による東京被害想定」報告書を公表しました。「都心南部直下地震」でM7.3、震度6強以上のゆれとなる範囲は東京都23区の6割に及び19万棟の建物被害と6千名の死者がでると試算しています。これに加え、「多摩東部直下地震」、「立川断層地震」等が東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県を含む南関東で発生する確率は今後30年以内に70%と試算されています。

このような状況下、地震災害後の支援の少ない72時間を生き抜く知恵を学ぶ防災体験学習を行うべく、そなエリア東京で「東京直下72h

TOUR」に参加しました。1階の受付でタブレット端末を受け取り、防災体験ゾーンに入場しました。エレベータ内で地震が発生し緊急停止を実感、エレベータから這い出し、狭い通路を脱出した後、再現被災市街地を逃げのびる設定です。タブレット端末には最先端のAR技術が組み込まれ、迫力のある音響・照明・映像により余震が繰り返されるジオラマの中をクイズに答える形式で注意事項を確認しながら、明るい照明のついた安全な避難場所まで移動することとなります。避難場所ではクイズの正解率の判定を踏まえ、各自緊急対応時の反省点を確認します。その後指導員よりレクチャーを受け体育館での避難生活を体験し自助共助の大切さを学びます。起震機とAR画面でM1から7までの地震の揺れを疑似体験しました。

次に2階の映像ホールに移り、20分のアニメ映画を鑑賞しました。関東大震災級のM8の地震で東京タワーが倒壊する画面は迫力がありました。その後地震発生時に国の緊急対策本部がおかれるオペレーションルームを見学(ここは映画「シンゴジラ」で撮影がおこなわれた場所です)。最後に屋上展望場から緊急ヘリポートなどの施設を見学しツアーを終了しました。

久しぶりにリアルで会員各位の元気な姿を確認すると共に、せまりくる首都直下地震に備える物心両面の不断の準備の必要性を感じながら帰路につきました。

以 上(文責 廣島 輝文)

2022年6月28日 掲載

NPOクラブの講演会に参加

6月25日(土)DFと友好団体提携関係にある「経営支援NPOクラブ」の講演会に招待を受け、DF環境部会、アカデミー本部、事務局等から数名の会員が聴講しました。

東京大学名誉教授の小川雄一氏による「核融合発電」の話は各種電力エネルギーの利点と問題点の評価から始まり、太陽との比較を交えた核融合発電の原理、世界の研究開発の進捗状況、高額を要する工学分野の国際協力の必要性、最後には核融合発電の社会的意義など、広範にわたり、大変やさしくわかりやすい解説でした。

Google Meets の画面

資料はこちら 会員限定

核融合発電は人類共通のエネルギー源であり、日本のとっても技術安全保障上重要で、エネルギー技術の輸出国になれ、且つ、いろいろな技術・材料分野に応用できるものであることが強調されました。約50年ほど前に本格的な研究が始まり、国際協力の下、現在に至って、日本の量子科学技術研究開発機構からも参加してフランスに試験炉「イーター(ITER)」が建設されており、これから50年後の実用化が望まれるところの長期的な視野に立った人類文化としての価値が予感されました。

最後に経営支援NPOクラブのご厚意に感謝いたします。

なお、参考までに、2022年3月に開催された「核融合エネルギーフォーラム」関連のURLを添付します。

核融合エネルギーフォーラム

(qst.go.jp)

ITER/BA計画の現状と展望

(qst.go.jp)

量子エネルギー部門 - 量子科学技術研究開発機構

(qst.go.jp)

以 上 小林 慎一郎

2022年6月28日 掲載

第49回環境セミナー

「ロシアのウクライナ侵攻は世界をこう変えた」

- 講師

- 熊谷徹氏

- 日時

- 2022年6月1日

- 方式

- Zoom 約99名参加

2022年2月24日、ロシアはウクライナへ侵攻した。何故ロシアはウクライナを攻めるのか?同じ民族であり、古くから往来があり、言葉も互いに話せる人も多い。ソ連邦が分割されてロシアとその隣接の独立国となったウクライナには、2014年にロシアがクリミア半島を一方的に併合したことから対立関係が強まった。さらにロシア系住民が多いウクライナ東部のドネツクとルガンスク両州でも共和国の、ロシアへの併合気分が強まった。こうしてウクライナは反ロシアの意識と動きを加速させてきた。

こうした情勢を受けてロシアは、テレビ等の報道で見られたように北部都市の近隣に住むウクライナ一般住民を殺害したり、街や多くの建物を打ち壊したりして、一方的でひどい戦争を仕掛けていると認識されるようになった。

そして、欧米側からは武器の提供や経済封鎖などが行われ、仕返しとしてロシアはエネルギーなどの提供を中止するようになった。

以下講演内容の整理と質疑についてまとめた。

-

講演の内容について:

ドイツに6年駐在され、熊谷徹氏の講演を自分の課題として理解すべく整理された鈴木謙一会員(568)の、主にドイツを中心としたNATO、EUの動きとロシアの関係を講演のまとめとして使わせていただいた。

-

質疑応答について:

参加申し込みとあわせて頂いた質問と、講演の後チャットでいただいた質問についての熊谷徹氏の回答をまとめた。

以 上(佐々木正延)

2022年6月24日 掲載

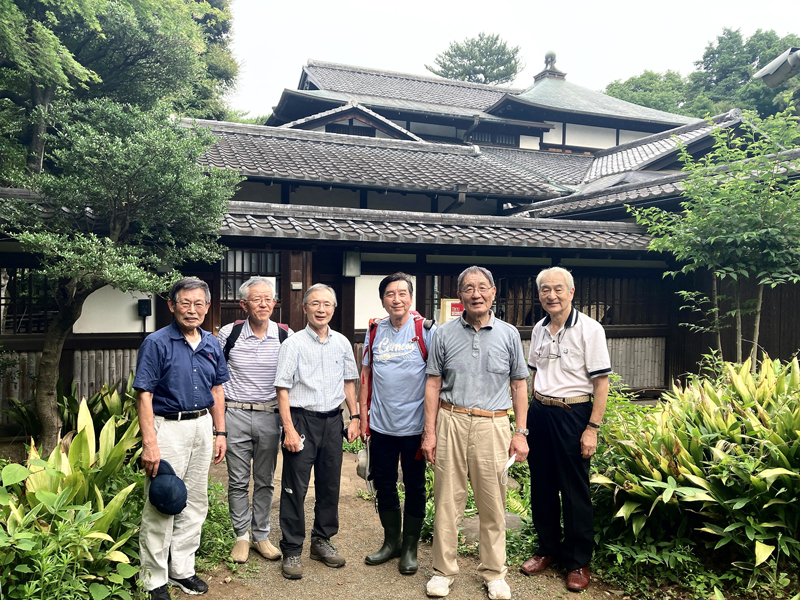

駒場公園旧前田邸和館庭整備作業実施

6月20日(月)13:15に会員6名が井の頭線駒場東大前駅に集合し、歩いて5分ほどの目黒区が管理する「駒場公園旧前田邸」に向かう。入口で、目黒区道路公園課の西尾係長と山口係員と待ち合わせし、邸内へ。

梅雨真っただ中の蒸し暑いが曇り空の日、雨の心配は無用の天候に恵まれた午後でした。旧前田邸の休館日が毎週月曜日なので、忙しい人が多いDF会員にとってなかなか集まりにくい日でもあります。

屋外での作業を楽しみにしていたと言う目黒区の2人の係員も加わって、総勢8名体制となった。こう言った草刈り作業には慣れたメンバーばかりなので、虫除けスプレーを肌に掛けた上、これも必需品の軍手で身を固め、それぞれの得物を片手にいざ出陣。100坪超の広大な庭は思ったほど雑草が生えていなかったこともあって、約2時間ほどの作業でほぼ草刈りは完了。見違えるような綺麗な庭となった。(before/afterの写真参照)

和館の台所をお借りして着替えを済ませ、「また秋頃にお願いします」と要請があった目黒区職員ともお別れして駅の方向へ向かう。喉も乾いていたし「ちょこっと反省会に」、ということでまだ16時過ぎで営業開始していないいつもの「さわやか」という居酒屋さんに頼みこんで店を開けて頂き、冷たい美味しい生ビールを喉に通して、やっと人心地をつく。つまみ類も手作り感で美味しく、1時間ちょっとの短い時間でも凝縮された楽しい会話も弾み、全員満足して帰途に着きました。

記

参加メンバー(順不同、敬称略):

横井時久、木村峯男、戸田邦男、三竿郁夫、高橋淳、平井隆一

以 上(環境部会自然保全活動分科会 平井 隆一)

2022年6月14日 掲載

第3回DF環境サロン

5月30日(月)15:30~17:00、Zoom/リアルのハイブリッド方式で、第3回環境サロンを開催しました。テーマは原子力発電、参加者は65名。内山正人さん(1341)からは「エネルギー政策の中での原子力の位置づけ」と題した話題提供があった。現在、エネルギーをめぐり①石油・天然ガス価格の高騰、②東日本ブラックアウトの危機、③ロシアのウクライナ侵攻という3つの深刻な状況があるとの話から始まった。①は脱炭素の急速な広がりにより、エネルギー資源開発投資が停滞していることが一因。②は再エネ増(夜間の太陽光発電はゼロ)、老朽火力の退役、原発再稼働の遅れなどにより電力供給力に余力がないことが原因。③はエネルギー自給の不安=安全保障の重要性を再認識させられたこと。日本のLNGの9%はロシアから輸入(三井物産、三菱商事のサハリンLNGの権益はそれぞれ12.5%と10%)しており、これを他の国で代替するのは難しい状況にある。

エネルギー政策については、以下の様な話があった。カーボンニュートラル(CN)もエネルギーの安定供給があってこそであり、両方をどう満たして行くのかの判断は難しい。再エネと原子力はCNにもエネルギー安全保障にも有効であり、重要な電源である。しかし、再エネ発電比率は50~60%が限界で、電力需給の対応には電源の多様化が必須である。エネルギー安全保障には化石燃料輸入の依存比率を下げつつ、安定確保を図ることが必要である。そのため、原子力の再稼働はもちろん新増設を行わないなど、原子力発電を使わない政策表明は戦略性を欠く。また、日本の原子力基本政策は国が政策を決め、原子力開発は民間が行う「国策民営」であるが、責任の所在の在りか、民間での負担過重、原賠法の限界などの課題があるとの指摘があった。

飯田孝司さん(481)からは、「原子力発電~原子力の行方」と題した話題提供があった。今までの世界の実績では10年に1回、原子力発電所の重大事故が発生した。この間世界全体で500基の原発が稼働していたとすると、原発1基当たりの重大事故発生率は5000年に1回となる。因みに飛行機の重大事故発生率(20世紀後半50年の実績)は9回/年である。今後、次世代軽水炉の開発によって大幅な安全性の向上が期待されるが、リスクはゼロにはならない。重大事故が発生すると莫大な対応費用が発生するが、発電コストへの影響(発電コストをどの位押し上げるか)は、①重大事故発生確率=1回/5000年/基、②事故対応費用=20兆円、③原発の発電単価=10.1円/kwh、④

原発1基の発電能力=100万㎾、⑤原発の稼働率=80%と仮定して計算すると0.68円/kwhとなる。

原子力に対する考え方は以下の様に集約できる。即ち、原発推進派は「原発がないとCN目標達成は困難。従って原発は一定程度必要。原発は今まで社会の発展に役立ってきたし、今後も発展の可能性がある」。これに対し脱原発派は「原発がなくてもCN目標は達成可能。放射線リスクはゼロにすべきである。原子力を活用しない範囲で人類の発展を図って行くべきである。」最後に、「2050年の電源構成において原発はどうあるべきか」というアンケートを実施した。選択肢は以下の通り。

- 選択1

- 脱原発―原発廃止(0%、ドイツの計画並み)

- 選択2

- 既存設備の範囲内―新増設なし(5-10%、現状並み)

- 選択3

- 原発の活用―増設最低限(20-22%、日本の現計画並み)

- 選択4

- 原発の拡大―積極的増設(30%程度、2010年並み)

- 選択5

- 原発の最大活用―新増設中心(70-80%、フランスの現状並み)

アンケートの回答者は38人で、結果は以下の通りであった。選択1:5人(13%)、選択2:4人(11%)、選択3:14人(37%)、選択4:11人(29%)、選択5:4人(11%)

この後、サロン参加者との質疑・意見交換があった。原発のリスクについては、「原発だけがゼロリスクの話になるのが理解できない」、「同じ規模の津波が襲った女川原発は対策がしっかりできており、無傷であった。しかし、原発は危険という話になったのは理解できない」、「原発は不当に悪者にされているという気がしないでもない」という声が寄せられた。

また、「太陽光/風力発電は季節や天候に左右される変動電源である。変動電源の拡大には変動を吸収するバッテリーの大量導入が必要である。エネルギー密度が低いので、広い面積が必要である(100万㎾の太陽光発電所には山手線の内側全体の敷地が必要)」等の指摘がなされた。

これに対し、「原発はなくても自然エネルギーだけでCNは達成できる」という考えからの発言はなかった。しかしながら、原発は放射性廃棄物処分等の問題を抱えているのに対し、太陽光/風力発電は急速に発電価格が低下しており、上述のような課題も解決できる可能性を秘めている。今後、当サロンにおいてこの問題について意見交換・議論をする必要性があると思われる。

以上(中西 聡)

2022年4月4日 掲載

第2回DF環境サロン

- 日時

- 3月25日(金)15:30~17:00

- 会場

- オンラインZoom方式

- 講師

- 三浦陽一 氏(1172)

- テーマ

- 「二松学舎大学環境リレー講座(2050年CNの課題を多面的に考える)を終えて~学生に何を伝えるべきか」

- 参加者

- 52名

今回も講師の講演のほかに、話題に合わせて、途中で参加者からも講話があり、サロンらしい展開となり、皆さんから好評でした。

また、講演中に参加者からZoomでアンケートを採る方式も前回同様に実施し、参加者の関心がどこにあるか有効に探ることが出来ました。

【三浦さんの講演】

「カーボンニュートラル(CN)を積極的に進める各国~日本はどう対応するべきか」と題した話題提供があった。三浦さんは元商社マンで、退職後はアパレル等の輸入業を起業し、現在も欧州へ度々出かけている。そのような生活の中で見聞した各国のCNへの取り組み事例の紹介があった。

- 40年前に出張で訪れた不思議の国アイスランドは100%自然電力だった。(地熱30%、水力70%)

- 英国は洋上風力発電世界1。ロンドンへ向かう機上から大規模洋上風力ファームを目の当たりにした。

- ヒースロー空港第2ターミナルの電力と暖房は、地元産のウッドチップによる熱電プラントで供給されていた。英国だけでなく欧州は木質バイオマスの先進国。

- ロンドンとミラノのCLT(Cross Laminated

Timber)を使用した木造高層集合住宅を見に行った。木造住宅の概念を遥かに超える立派さに驚いた。⑤ミラノのタクシーの1/3はプリウス。また、中国製小型EVのカーシェアリングをよく見かけた。

【廣島輝文さんの講話】

バイオマスについては、廣島さんからドイツのエネルギー自給自足のユンデ村を訪問して学んだことの報告があった。

https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2018/01/biogas_village.pdf?msclkid=3faf95bfaf3211ecbdbd0b978c75a503

【喜藤憲一さんの講話】

喜藤さんから秋田の山林を相続して分かった林業経営の実態について報告があった。そして、「森を守るためお金はかかっても植林、間伐をやる。植林には孫を連れて行って森の大切さを実感させる。」という言葉が印象的であった。

三浦さんからはIEAが今年5月に刊行した「Net Zero by 2050 ―Roadmap for the Global Energy Sector

―」を紹介しながら、世界でどのような方向でCO2の削減が進められようとしているかについての話もあった。

【三竿郁夫さんの講演】

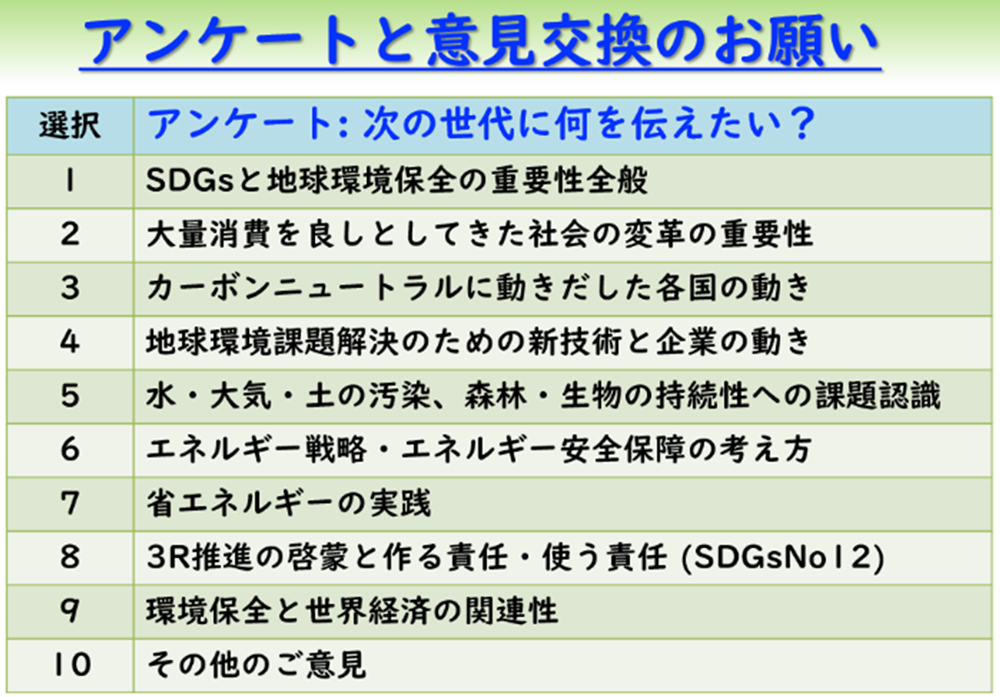

「二松学舎大学環境リレー講座(2050年CNの課題を多面的に考える)を終えて~学生に何を伝えるべきか」と題した話題提供があった。また、小学校で実施しているおもしろ環境教室「PETボトルから綿づくり」の紹介もあった。

二松学舎大学では、過去10年近く地球環境問題の重要テーマについて、DFの複数の講師によってリレー講座を行い、『歴史・各国の取組、エネルギー戦略、再生可能エネルギー、森林再生、DX、アジア連携』等、いろいろな切り口から課題解決について学生と一緒に考えてきた。受講生からは「第一戦で活躍された先生方の視点の違いが面白かった。中身が新鮮で濃く、楽しかった。視野が広がった。自分で考えるきっかけとなった。」など、好評価を得た。一方、「理解が難しい点が多々ある。学生の意見を直接聞いて欲しい」などの改善点も聞かれた。

これらの意見を踏まえて、サロン参加者に『解決の困難な地球環境課題に関し何を伝えたいか?』との問いかけがなされた。

また、伝えたいテーマについて、環境サロン参加の皆さんへのアンケートが行なわれた。

これに対し39名から複数選択の回答があった。結果は以下の通り。

選択1(20名)、選択2(13名)、選択3(20名)、選択4(15名)、選択5(16名)選択6(21名)、選択7(13名)、選択8(8名)、選択9(11名)

その後参加者のみなさんと活発な意見交換がなされた。

最後に「大学、小中高生への講座をより良いものにするために、授業支援の会や環境問題に造詣の深いDFのメンバーと一緒に話合う場を持とう」ということで第2回環境サロンを終了した。

以上(中西聡)

2022年4月1日 掲載

第48回環境セミナー

「EU・ドイツの気候変動との闘い」

1959年 東京生まれ

1982年 早稲田大学政治経済学部卒

1982年 NHK入社

退職後フリージャーナリスト

ミュンヘン在住

- 日時

- 2月25日(金)15:00~17:00

- 会場

- オンラインZoom方式

- テーマ

- 「EU・ドイツの気候変動との闘い」

- 講師

- 熊谷徹氏

- 参加者

- 59名

[A]

欧州では、地球温暖化に歯止めをかけることが最重要の政策課題の一つになっている。EUは2050年まで、ドイツは2045年までにカーボンニュートラルを達成することを目指している。ドイツでは自動車、化学、製鉄の各業界は非炭素化へ向けて全速力で走っている。これらの業界は具体的目標を定め実行する方法を決めて実施している。

また、電力に占める再生可能エネルギーの比率は過去31年間で4%から41%に増やしたが、さらに今後8年間でこの比率を80%に高めることを目指している。

一方EUは、原子力をグリーンエネルギーに認定することを提案し、非炭素化を最重要視。ドイツとの間で深刻な対立が起きている。

[B] プーチン大統領は、冷戦後の欧州の状況の再編を要求

- ロシアはウクライナ国境に13万人の兵力を集結させるとともに、2021年12月米国とNATOに条約集を送付

- プーチン大統領は2022年2月2日に次の3点を最も重要な要求項目として強調した。

- NATOは新しい加盟国は受け入れない。

- NATOと米国は、ロシアに隣接した国にミサイルを配備しない。

- NATOと米国は欧州の軍事的な状況を中東欧諸国のNATO加盟が始まる前つまり1997年の状況に戻す。

⇒目的: 冷戦終結後NATOが進めてきた東方拡大にブレーキをかけ、欧州の地政学的な状況を再編する

以上がセミナーの概要であるが、当日の講演録をYouTubeにまとめたものが次のURLである。

セミナーから1か月たった今日でもウクライナとロシアの戦争は続いています。

熊谷さんの見事な解説を[A]・[B]のURLでご覧ください。

以上(佐々木正延)

2022年3月25日 掲載

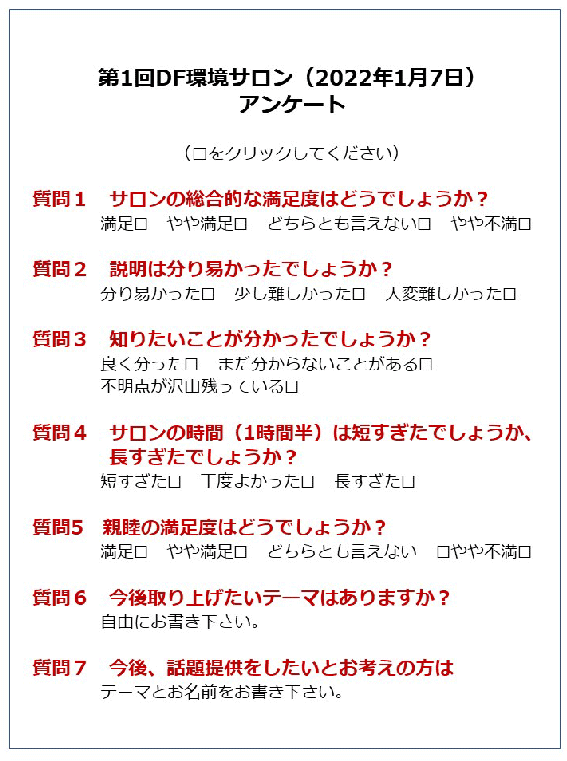

第1回DF環境サロン(環境教育分科会)

テーマ:「環境家計簿」と「風力発電随想」

1月7日(金)15:30~17:00、Zoom/リアルのハイブリッド方式で、第1回DF環境サロンを開催しました。DF20周年事業の一環として環境教育分科会では環境に関わる話題をモデレーターが提供してリモートで参加した会員が楽しく、親しく話し合う趣旨で環境サロンと名付けて企画した活動です。

Zoom参加者

スタジオ参加者

「環境家計簿」(活動提案)

今回、環境部会の河井興正(956)さんからは、以下の活動提案がありました。

- 皆さんの家庭の日常生活で使用する電気・ガス・灯油・ガソリン等の使用量のデータを持ち寄って、環境家計簿(CO2排出量を計算し記録する)を作成する。

- 販売期限が近づいたコンビニの弁当などの食品を購入すると(焼却廃棄によるCO2の発生を回避)、CO2排出クレジットを取得できる仕組みを一緒に考える。

環境家計簿をつけることは私たち一人一人が地球にも家計にもやさしいライフスタイルを習慣づける取り組みです。コンビニの食品廃棄削減から生まれるCO2排出クレジットの購入代金はコンビニ店舗・本部のCO2削減投資に還流します。従って、このCO2排出クレジットの仕組みを考え、実際にクレジットを購入することは、環境問題の社会的取り組みへの参加になります。

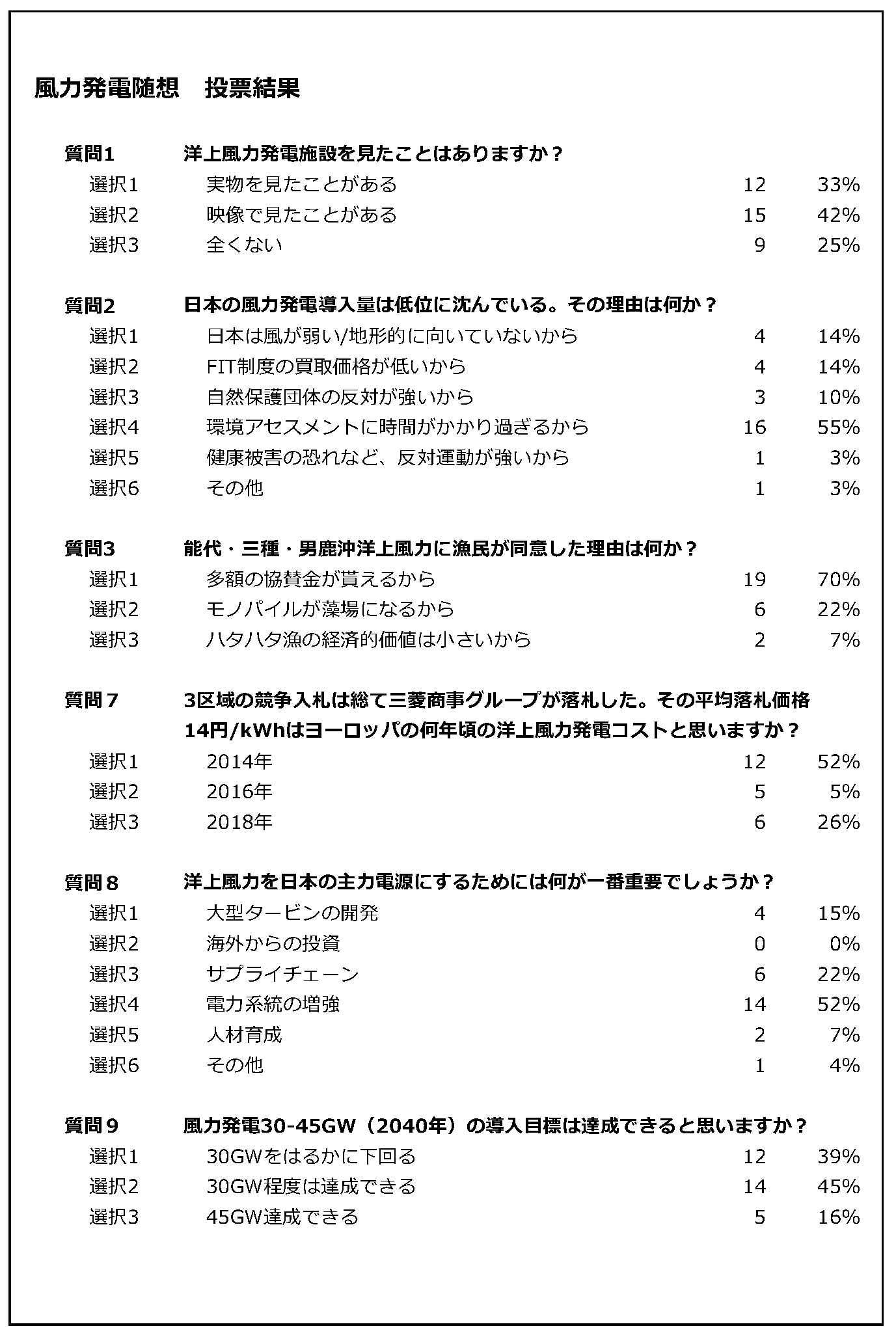

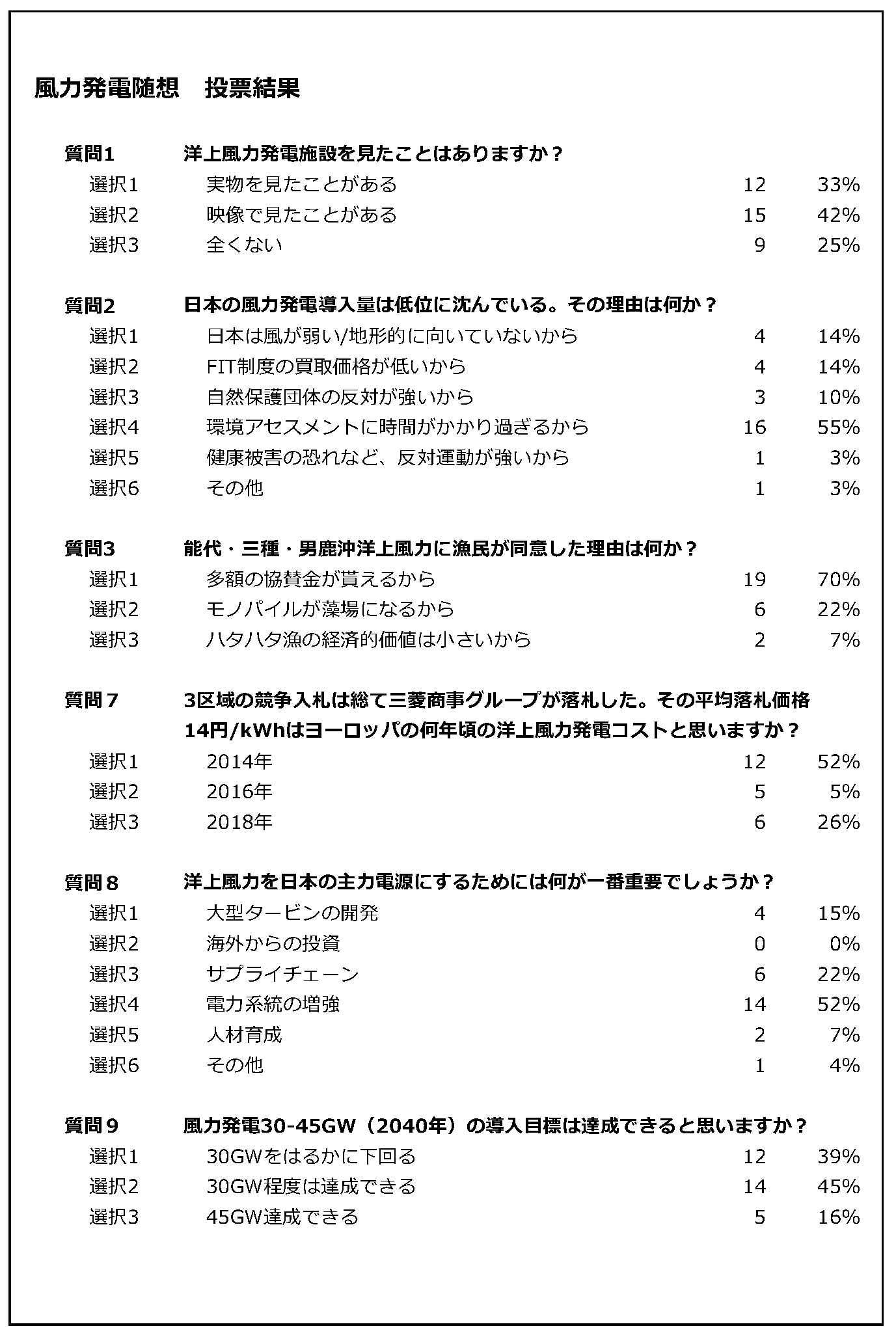

「風力発電随想」(話題提供)

同じく環境部会の中西聡(900)さんからは、「風力発電随想」と題した話題提供がありました。その目的は「カーボンニュートラル(CN)実現の切り札として、日本は風力発電の大量導入(2030年:10

GW

、2040年:30~45GW)を目指していますが、その目標は達成できるのか、また、課題はなにか?」について一緒に考えることです。予備知識としてヨーロッパの洋上風力発電の導入現況、有力洋上風力事業者の説明があり、その後、3つの洋上風力促進区域で行われた事業者公募を題材として、情報交換・意見交換がなされました。

- 自治体や漁業団体などの利害関係者との協議が大事。

- 3区域の競争入札(合計1.6GW)は総て三菱商事グループが落札し、その平均落札価格は事前の予想を遥かに下回る14円/kWhであった。

- この価格は2018年時点のヨーロッパの洋上風力価格に相当する。

-

ヨーロッパの洋上風力発電はリーマンショックなどの景気の落ち込みに直面しながらも、事業者の風力発電価格の低減努力、タービンメーカーのタービンの大型化(設備利用率の向上)への技術開発、政府の一貫した導入政策の堅持によって支えられてきた。

- 政府は入札制度の合理化、規制緩和・制度合理化、系統マスタープランなどの施策を適時実施していくことが重要としている。

- 再エネだけではCNの達成は無理である。原子力も天然ガスも上手く組み合わせていくことが重要。

- 原発には反対だが、原発について事実をきちんと知りたいと思っている。

サロン参加者の活発な意見交換を図るために、9つの質問を用意しました。

最後の質問は「2040年の風力導入目標は達成できるか」で、参加者の回答は「30GWを遥かに下回る」が39%、「30GW程度は達成できる」が45%、「45GW達成できる」が16%でした。洋上風力発電は多くの日本人にとって未知の領域ですが、サロンの参加者は本題について理解を深める良い機会になったと思います。

中西さんが講演中に

参加者に聞いたアンケート

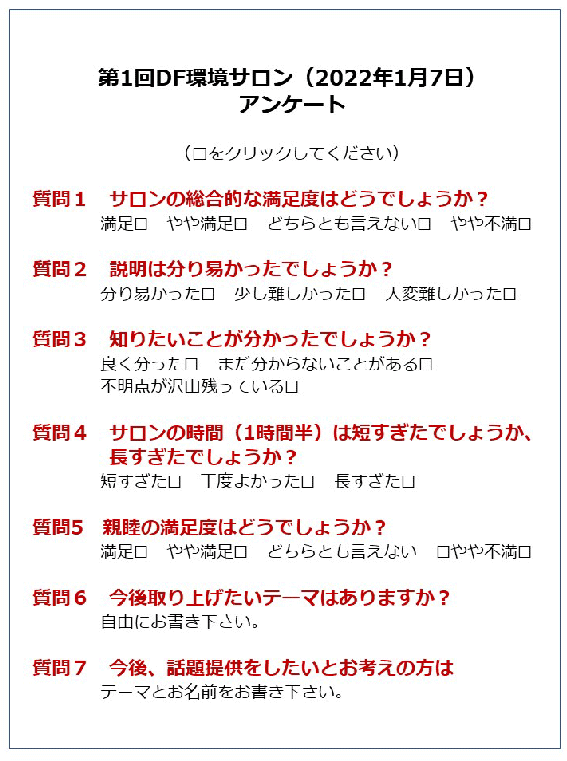

終了後のサロンに関するアンケート

(いずれもクリック⇒PDF)

これからも今年度、話題を見つけて、隔月に開催を予定していますので、皆さんの活発な話し合いを期待しています。

ご質問、ご提案の連絡は次にお願いしたします。

以上