(最終更新日: 2021年6月21日 )

|

ワイン同好会

|

|---|

2014年版

2014年版

| 通算回数 | テーマ/イベント名 | 実施日 |

|---|---|---|

| 第50回 | ボルドーワインとフランス料理の夕べ〜右岸・左岸ワインの競演 | 12月2日 |

| 第49回 | 2つのソーヴィニョンと中国料理の出会い | 10月14日 |

| 第48回 | スペインワイン | 8月14日 |

| 第47回 | ポルトガル(葡)ワインと貴腐ワインの競演 | 6月10日 |

| 第46回 | イタリア地場品種を味わう | 4月10日 |

| 第45回 | フランス銘醸ワインを心行くまで自分でテイスティング | 2月4日 |

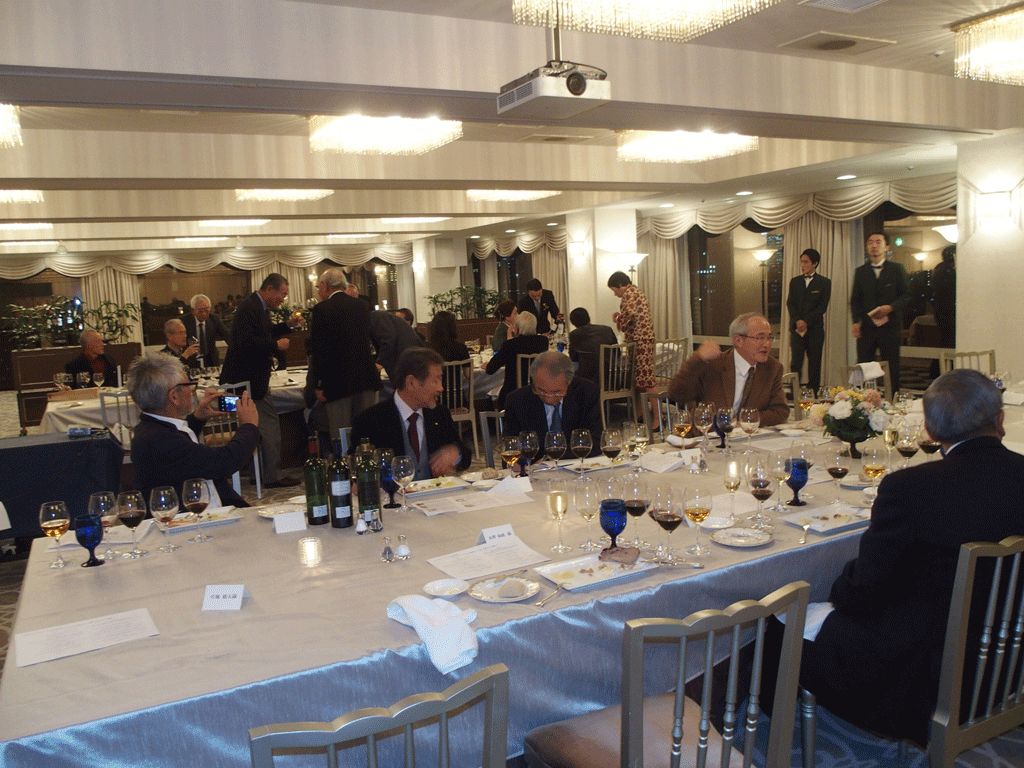

第50回DFワイン同好会例会報告

- 日 時:2014年12月2日(火)17:30〜20:30

- 場 所:ホテル椿山荘東京タワー棟「フリージアの間」

- 出席者:29名

- テーマ:「ボルドーワインとフランス料理の夕べ〜右岸・左岸ワインの競演」

- 料理/ワインリスト:(PDFファイル)

50回目の節目を迎えた今回の例会は、記念ワイン会として趣向を凝らし、内容も少し豪華にして、ホテル椿山荘の「フリージアの間」で開催した。テーマは、「ボルドーワインとフランス料理の夕べ〜右岸・左岸ワインの競演」とし、初めての試みとして、会のメンバーである今井様からプロジェクターでワイン選定の解説をして頂き、ホテルレストラン・シェフの渡辺様から料理とワインのマリアージュの説明をして頂いた。

ワインリストと料理のメニューを<PDFファイル>に示す。

参加者は29名、常連の男女会員や女性多数を含むゲストの方々で賑やかな会になった。

皆様ワインに強い関心をお持ちで、ワイン選定の主任務を受持った今井様のワインの説明に傾聴しておられた。

従来よりボルドーワインの生産地銘柄飲み比べは念願であったが、予算の関係で実現が難しかった。今回、第50回記念ということで、少し高めの会費にすることが皆様の賛同を得られ、ボルドーの主要な生産地、サンテミリオン、ポムロール、マルゴー、サンジュリアン、ソーテルヌなどの銘醸を飲み比べることができた。 ワインの調達はイギリス最古のワイン&スピリッツ商で300年の歴史をもつベリーブラザーズ&ラッド日本支社(BB&R)にお願いし、数多いリストの中からコストパフォーマンスに優れたワイン選定をすることができた。

開宴前には恒例となっているアペリティフの場を設定し、8本の素晴らしい名門シャンパンを供して暫し懇談を盛り上げた。参加者が着席して開宴する前に、立ちながら自由懇談するのは相互交流の場として貴重な一時である。

第50回の趣向は参加者から好評を博した。特に、今井様の解説は、ワイン選定の根拠、世界的に権威のある評論家による評価、格付のおさらいを含めパワーポイント画像を駆使し、効果的であった。

また、今回の第50回を記念して、これまでDFワインクラブに大きな貢献をしてこられた方々に感謝の意として賞品贈呈を行った。贈呈対象は、出席率が皆勤に近く今回ワインの解説をされた今井様、椿山荘の会場使用の便宜を図って頂くと共に、会の常連でいつも多くのゲストをお招き下さる大久保様、および、会の発展に寄与された元幹事の方々、などであった。

| 例会の写真をスライドにしました。クリックしてご覧下さい |

今回の記念例会に当り、会場のレイアウト、ワイン・料理のマリアージュ、当日のサーバーの配置など、全般に亘る準備手配を進めて頂いた、椿山荘の関係者に感謝する次第である。

次回例会は、角谷氏を幹事役として来年2月5日(木)に開催する予定である。

以上

(文責:櫻井三紀夫)

第49回DFワイン同好会例会報告

- 日 時:10月14日(火)17:30〜20:30

- 参加者:29名(女性6名)

- 場 所:ホテルオークラ東京本館11F「チャイニーズテーブルスターライト」

- テーマ:「2つのソーヴィニョンと中国料理の出会い」

- メニュー:PDFファイル1

- ワインリスト:PDFファイル2

[ワインセレクションのコンセプト]

世界的に有名な2つのブドウ品種、黒ぶどうの「カベルネ・ソーヴィニョン」と白ぶどうの「ソーヴィニョン・ブラン」。カベルネ・ソーヴィニョンの起源はソーヴィニョン・ブランとカベルネ・フランという品種が自然交配により生まれたということをご存知でしょうか。

今回のワインのテーマは「ソーヴィニョン」です。この2つの共通点は「青い香り」。 ピーマン、ライム、ミントなど青がキーワードになっております。

そこで、調理法、味付け、スパイスなどが様々な面を持つ中国料理との相性も十分楽しむことが出来ます。生産国が異なる「ソーヴィニョン」を用意致しますので、楽しく飲み比べながらご歓談下さい。

[会の前提]

今回は、3つの挑戦をしました。

歴戦の戦士揃いのDFWCメンバーが現役時代に大いに貢献をされたであろう「ホテルオークラ本館」での開催。2015年8月に姿を消す、本館ロビーの佇まいを目に焼き付けて頂きたいと願いました。

そのホテルオークラの中華料理のレベルはかなり高いとの世の評判。「ワインに中華料理はダメ」という意見多数で、過去に実現出来なかった「中華料理」に敢えて挑んだ次第。

本会初の女性幹事が初めて担当するという、幹事団の恐る恐るの挑戦です。

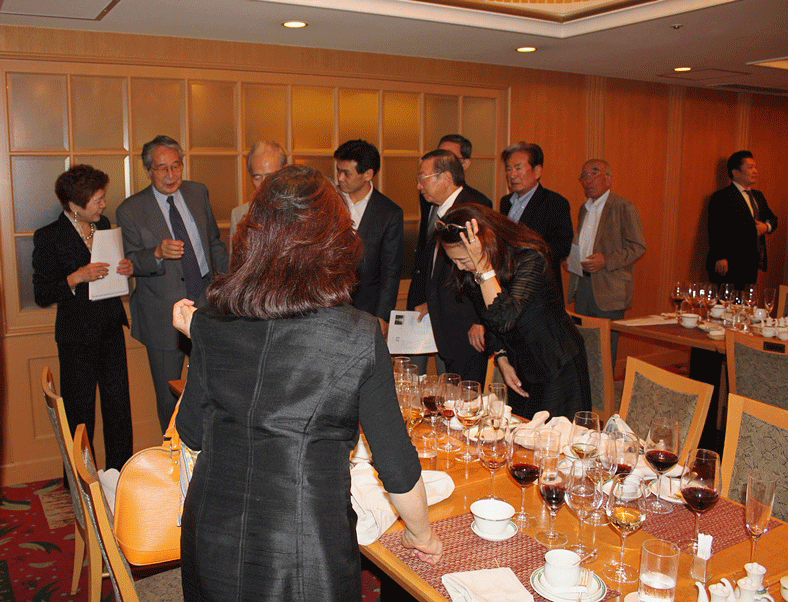

[会の様子]

台風一過の好天、晴れた秋の夕べに、予定通り開始できて、ワインの神様に感謝。

アペリティフを立食スタイルで開始、メンバー同士の歓談の時間。1本目のスパークリングワインと「一口福彩枡」と名を打った、おつまみ4種。趣向に富んだ美味な一口前菜でした。料理の中で一番うまかったとお褒めに預かった程、2杯、3杯とグラスが進んだ様子。

デイナー会場に移動、くじ引きの指定席に着席。石井代表幹事のスピーチと乾杯の後、ホテルオークラのシニアソムリエ高野隆治さんから、ワインのレクチャーをして頂きました。この後は、「さあ、飲むぞ」という掛け声が聞こえてくるばかりの様相で、ワインと料理の本番開始。

白2種類、赤3種類の世界各地からのワインを全部並べて、料理との相性を味わって頂く趣向通り、ワインの説明資料を読みながら、ワインを味わい、料理に舌鼓を打ち、そして、それぞれを比べる、という様子が窺われました。

特筆すべきワインは白の2本目、Chateau Carbonnieux 2009と赤の3本目 Lef Fiefs de Lagrange 2005 だったでしょうか。

宴たけなわの間、数人のスピーチを頂戴し、賑やかに、楽しく進行でき、あっという間の3時間。ホテルオークラの中華料理のレヴェルとワインサービスにも満足して頂けたようで、今回の企画と挑戦は成功だったと自認しております。

当日午後、1名が体調優れず急遽欠席。既に購入済のワイン30本を29名で飲みほし、1人当たりの消費量は過去最高に達しました。

次回は節目の第50回、12月2日(火)17:30椿山荘で開催します。

以上

(文責:寺崎志野)

第48回DFワイン同好会例会報告

- 日 時:2014年8月14日(木曜日)17:30〜20:30

- 場 所:銀座 Sun-mi 高松本店

- 出席者:14名(内DF会員11名)

- テーマ:「スペインワイン」

- 料理/ワインリストはこちらを、ワインの解説はこちらをご覧ください

第47回例会で取り上げたポルトガルの隣のワイン大国スペインをテーマにして開催しました。

スペインは(情熱の国)と表現されるように、フラメンコ、闘牛、輝く太陽、ヒマワリ、そしてワインで知られています。ヨーロッパ大陸の南の端、北側をフランスとイタリヤに接し、南はジブラルタル海峡を挟んでアフリカ大陸を望む大国です。

ワインの作付面積では世界1位、ワイン生産量は第3位。歴史的には紀元前11世紀からワインを生産していましたが、1867年フランスを襲った「フィロキセラ」で壊滅的な被害を蒙ったフランス・ボルドーのワイン生産者が、ピレネー山脈を越え、エブロ川流域の「リオハ」でワインを生産開始、品質的に飛躍的に改善しました。

今回の例会では「リオハ」のブドウ品種テンプラニーリョを使った赤ワイン、隣の地区のカンポ・デ・ボリハのガルナッチャ品種から醸造した赤ワイン、カタルーニヤ地区テラ・アルタ産地のガルナッチャ・ブランカ品種を使った白ワイン、そうして大西洋に面したリアスバイシャス地区の若々しい白ワイン、アペリテイフの場には、スペインの 瓶内2次発酵の「カヴァ」2種類を提供皆様グラスを片手に歓談を楽しんで頂きました。

最後にスペインといえば「シェリー」。ソレラ・システムで15年間寝かせたオロロソ Type の琥珀色の「シェリー」を楽しんで頂きました。 今回開催時期が夏休みと重なり参加者が14名と少なかったが、皆様知り合いで楽しい会話を楽しんで頂きました。

以上

(報告者 福本)

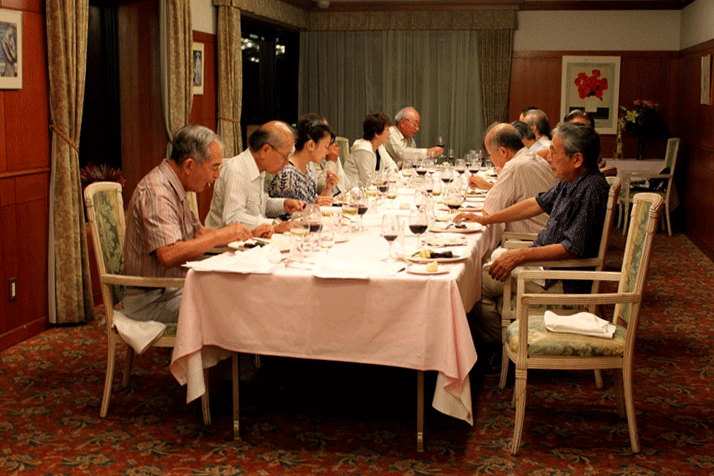

第47回DFワイン同好会例会報告

- 日 時:2014年6月10日(火)17:30〜20:30

- 場 所:ホテル椿山荘東京タワー棟「フリージアの間」

- 出席者:37名

- テーマ:「ポルトガル(葡)ワインと貴腐ワインの競演」

- 料理/ワインリスト:(pdfファイル)

47回目を数える例会には37名もの多数の参加者を得た。相変わらずDF会員の参加が思わしくないが、女性を含めた常連の、かつワイン通の参加者が多数に上り賑やかになったのが頼もしい限りである。

従来より貴腐ワインを取り上げることは稀であったが、今回は世界三大貴腐ワイン ①仏ソーテルヌ ②洪牙利(ハンガリー)トカイ ③独トロッケン・ベーレンアウスレーゼ の内前2者に絞った。全てを甘口ワインで通すことには抵抗する向きもあることを考慮して、食前・中・後いずれにも相性の良い葡ポートを橋渡し役にして、比較的に馴染みの薄い葡ワインを前半のラインアップに加えた。

開宴前には恒例となっているアペリティフの場を設定、大量10本もの葡スパ・ワインを供して暫し懇談を盛り上げた。参加者が着席して開宴する前に、立ちながら自由懇談するのは相互交流の場として貴重な一時である。

今回、葡ワインはスパークリング、白、赤、ポートの4種を専門販売店「播磨屋」から調達、席上同社の川西社長から軽いレクチャーをお願いした。葡ワインは生産量が少なく輸出も多くないのであまり知名度は高くないが、一般的にコスト・パフォーマンスに優れている。

この度も参加者からも概ね好評を博した。特に、ポートだけは世界に冠たる地位にあり、今回はメインディッシュの後にクリスピーなナッツ類を添えた4種のチーズを合わせて、ゆったりとした気分の中で味わえた。オードブルとしては極め付きのフォアグラ・ポアレ(ソテー)を供して、ボルドー・ソーテルヌ(貴腐ワイン)と合わせた。フォアグラは、筆者の求めに応じて椿山荘がこの日のために仏から直輸入したものである。筆者の偏見かも知れないが、甘口ワインにはフォアグラが最も合わせ易い。多くの参加者からも大好評を得た次第である。

フルコース料理の終幕に近い頃のハイライトとして、デザートにもう一つの貴腐ワインのトカイを合わせた。洪牙利トカイ地方のワイナリーを訪れた経験のあるメンバーのK氏が、資料(pdfファイル)に基づき軽いレクチャーを行い、トカイワインの知識を新たにした。

今回は、播磨屋の川西社長にワインセレクションや資料作成、それに席上のレクチャーなどを、またメンバーのK氏にも有益な資料作成とレクチャーなど種々ご協力を賜り深謝に堪えない次第である。

次回例会は、福本氏を幹事役として来る8月14日(木)に開催を予定し、テーマに「スペインワイン」を取り上げることにした。

以上

(文責 石井勝巳)

第46回DFワイン同好会例会報告

- 日 時:日時;4月10日17時半〜

- 場 所:銀座アイコニック(ICONIC)

- 出席者:26名(うち初参加者4名)

- テーマ:「イタリア地場品種を味わう」

- 料 理:イタリア料理

過去の例会でも時折イタリアワインは使用されたが、今回は赤、白計6種類すべて地場品種から造られたワインを以下の通り選択した。()内はぶどう品種を示す。

| ワイン | |

|---|---|

| 1. | Crede Valdobbiadene Proseco Superiore Brut DOCG(グレラ) |

| 2. | Quignones Inzolia(インツオリア) |

| 3. | Casal di Serra Clasico Superiore2 010(ヴェルディッキオ) |

| 4. | Taurasi 2008(アリアニコ) |

| 5. | Brunello di Montalcino 2008 DOCG(サンジョヴェーゼ) |

| 6. | Amarone della Valpolicella Clasico 2007 DOC(コルヴィーナ他) |

| 会場風景 | 赤ワイン「タウラジ2008年」 |

イタリアでは、ほぼ3000年も前からぶどう栽培とワイン造りが行われ、国が統一される150年強前までは各地で個性ある地場品種を使用したワイン作りが行われ、内陸交通の不便さと相まってお互いに行き来することが殆どない歴史の中で、其々個性のあるワインが今や全土20州の各州において生産されている。ワインに認められている品種が何と450種類あり、今回味わったのはほんの1%でしかない、つまり奥が余りに深いのがイタリアワインの特徴である。 今回のワインのうち、赤3種はいずれも果実味にあふれたふくよかなワインで、アルコール度数が其々15度近くあり、春の陽気と銀座の雰囲気とともにたっぷり酔いしれることが出来たのではないかと推察する。

次回は、6月10日と決定された。

以上

(文責;角谷充弘)

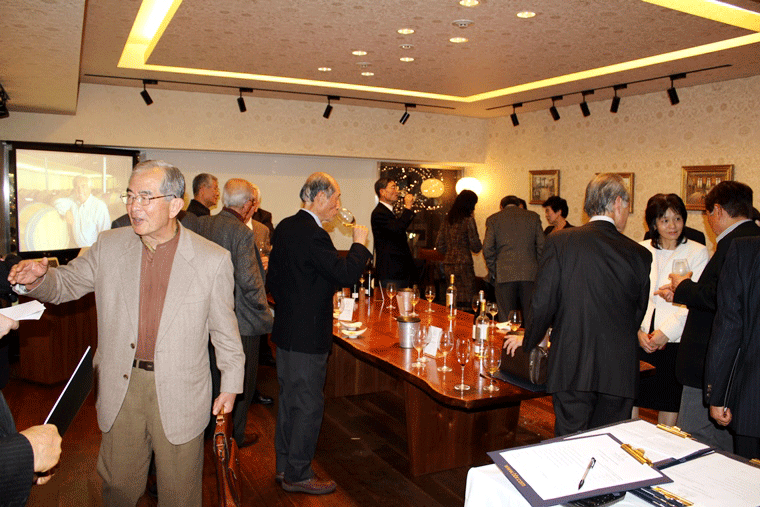

第45回DFワイン同好会例会報告

- 日 時:2014年2月4日(火)17:30-20:30

- 場 所:BERRY BRO & RUDD社 小ホール

- 出席者:26名(内女性7名)

- テーマ:「フランス銘醸ワインを心行くまで自分でテイスティング」

- メニュー&ワインリスト:(本文中に記載)

今回は「フランス銘醸ワインを心行くまで自分でテイスティング」と題し、イギリスの老舗ワイン取扱い商社の日本支社である BERRY BRO & RUDD社(BB&R)の協力を得て、同社の小ホールでワイン会を実施した。

BB&R社は、当ワイン同好会の有力メンバーであるI氏の紹介により協力を依頼したもので、ワインの選定とその解説、料理とのマリアージュ、会場の設営など、全面的な企画立案をして頂いた。選定されたワインは、シャンパン、ブルゴーニュの白・赤ワイン、ボルドーの赤ワイン、および、ソーテルヌの貴腐ワインで、いずれも優良銘柄のヴィンテージものであった。

会の進行は、まず、白2本をテーブルに用意し、それについて産地・香り・味、および、マリアージュした料理の説明、テイスティング時に飲み比べるべきポイントなどを解説、その後、各自が適量をグラスに注いで試飲し、意見・質問する。続いて、赤2本を用意し、同様の解説があって、各自試飲していく、という方法を取った。会場は、テイスティングのし易さという点から、立食形式とした。

料理とワインのメニュー&マリアージュは下記の通りだが、ワイン好きには堪らない絶妙の組合せで、舌と眼を同時に堪能させてくれた。

| ワイン | 料 理 |

|---|---|

| Berry's UKC Champagne | サーモンムース、ウォッカ風味のイクラを乗せて |

| 2009 Puligny Montrachet, Benjamin Leroux | えびとホタテのマリネのスペリーニ |

| 2009 Meursault, Les Chevalieres, Maison Roche de Bellene |

シェーブルのカナッペ 野菜のグリル添え |

| 2009 Chambolle Musigny, Patrice Rion | イタリア、サンダニエーレ産生ハムのカナッペ |

| 2009 Gevrey Chambertin, Olivier Bernstein | とりの白レバーペーストと黒トリュフのカナッペ、トスカーナ風 |

| 2002 Chateau Feytit Clinet, Pomerol | 豚のラグー、ジャガイモピーレを乗せて |

| 2002 Chateau Grand Puy Lacoste, Pauillac | 和牛低温ロースト、バルサミコソース |

| 2009 Les Lions de Suduiraut, Sauternes | ブルーチーズのカナッペ |

なお、ソーテルヌ・貴腐ワインの Chateau Suduiraut は、ヒュー・ジョンソンの満点(4星)評価を受けている創り手です。

BB&R社の David Jones 氏の解説は、ブドウ産地の地形、ワインの香り・味の比較から、料理のマリアージュ、テイスティング時に味わうべき注目ポイントに至るまで、明快で、英語の説明を聞いているうちにあたかも何年振りかの英会話教室のような雰囲気に包まれ、全員が若返って英語での熱心な会話が盛り上がった。ゲストを含む参加者の多くが海外業務経験を持っており、各自の経験談や David 氏への質問を織り交ぜて、意義深いワイン・テイスティング会になった。

ワインの消費も盛り上がり、26名で24本のワインを試飲した。

尚、次回例会は来る2014年4月10日(木)に開催を予定して企画準備中である。

以上

(文責:櫻井三紀夫)