(最終更新日: 2018年1月15日 )

|

登山同好会

|

|---|

2013年版

2013年版

| イベント名 | 掲載日(2013) |

|---|---|

| 12月DF月例登山「丹沢 大山梅ノ木ルート」 | 2014年1月6日 |

| 「紅葉の小楢山」 | 10月26日 |

| 爽秋の山上に遊ぶ 四阿山(2354m)と根子岳(2207m) | 10月03日 |

| 北岳、間ノ岳、農鳥岳(南アルプス白根三山)の逆縦走 | 09月07日 |

| 7月粋山会月例登山 風雨の出羽三山(羽黒山・月山‥‥) | 07月21日 |

| 粋山会6月定例登山「針葉樹林と丸石の積み重なる静かな北八ヶ岳」 | 06月25日 |

| 5月粋山会山行 ブルーホールに屹立する金峰山(2595m) | 06月06日 |

| 4月度月例登山「箱根・明神ヶ岳(1169m)登山」報告 | 04月30日 |

| 3月度粋山会月例登山「春の影信山~陣馬山(855m)縦走」 | 03月25日 |

| 2月度粋山会月例登山「丹沢・塔ノ岳と尊仏山荘に宿泊して星を見る会&雲上宴会」 | 02月17日 |

| 伊豆ヶ岳山行記録 | 02月15日 |

■ 登山同好会から会員募集のお知らせ

登山同好会は年間を通じてコンスタントに活動を続けています。

より多くのDF会員の皆様にご入会いただきたく、関心のある方は世話役までお気軽にご連絡ください。

世話役 中村 悠一

粋山会12月登山報告「丹沢 大山梅ノ木ルート」

粋山会12月登山報告「丹沢 大山梅ノ木ルート」

12月の参加者は、中村、立石、柳瀬、福本の4名、12月になると皆様 忘年会 etc.で忙しく、参加者が少ないのは残念。今回の山行のテーマは大山の静かな山道を「地図と磁石」を頼りに歩くことを目的として12月8日実施しました。最近日経新聞に守屋二郎さんが作成した「東丹沢登山詳細図」の記事が出ていましたが、この地図は守屋さん親子が丹沢の色々な実際に歩いてみて、国土地理院の地図に登山道が出ていない山道を紹介した地図を頼りに通称「梅ノ木尾根―烏帽子山―大山小学校」のルートを歩きました。

7時に小田急伊勢原駅からバスで日向薬師バス停まで行き、そこから登り始め途中で日向薬師に参拝。そこから30分ほど登った所に「梅ノ木尾根入口」の標識があり、迷うことが無く、方角を「西」に確認、そこから778m三角点に向け登り始める、この登山道は結構人が歩いているのでふみ跡もしっかりしている。778m地点で道が4方向からきている十字路、ここで磁石と地図でしっかり方角を確認893m地点(唐沢峠から大山への登山道との合流地点)向けて急な坂道を登る。ここまで出会った登山者は1名のみ、不動尻分岐でやっと一般の登山道に出る。ここから「見晴らし台」まではカラフルな山ガールをはじめ多くの登山者に出合う。

14:00までに見晴らし台に着かない場合は烏帽子山経由の道はふみ跡がないので諦めることしていたが、12時には到着したので昼食を取り、烏帽子山(653m)経由、大山小学校までふみ跡のないコースを方角を「南」に地図で確認急な斜面を下る。途中で果樹園跡に行き会ったところからふみ跡に出合い無事最終目的地の大山小学校に下山出来た。

大山の町で小生が行きつけの、先導師旅館で風呂に入り汗を流した後、湯豆腐とお酒で乾杯。無事の下山を祝った。

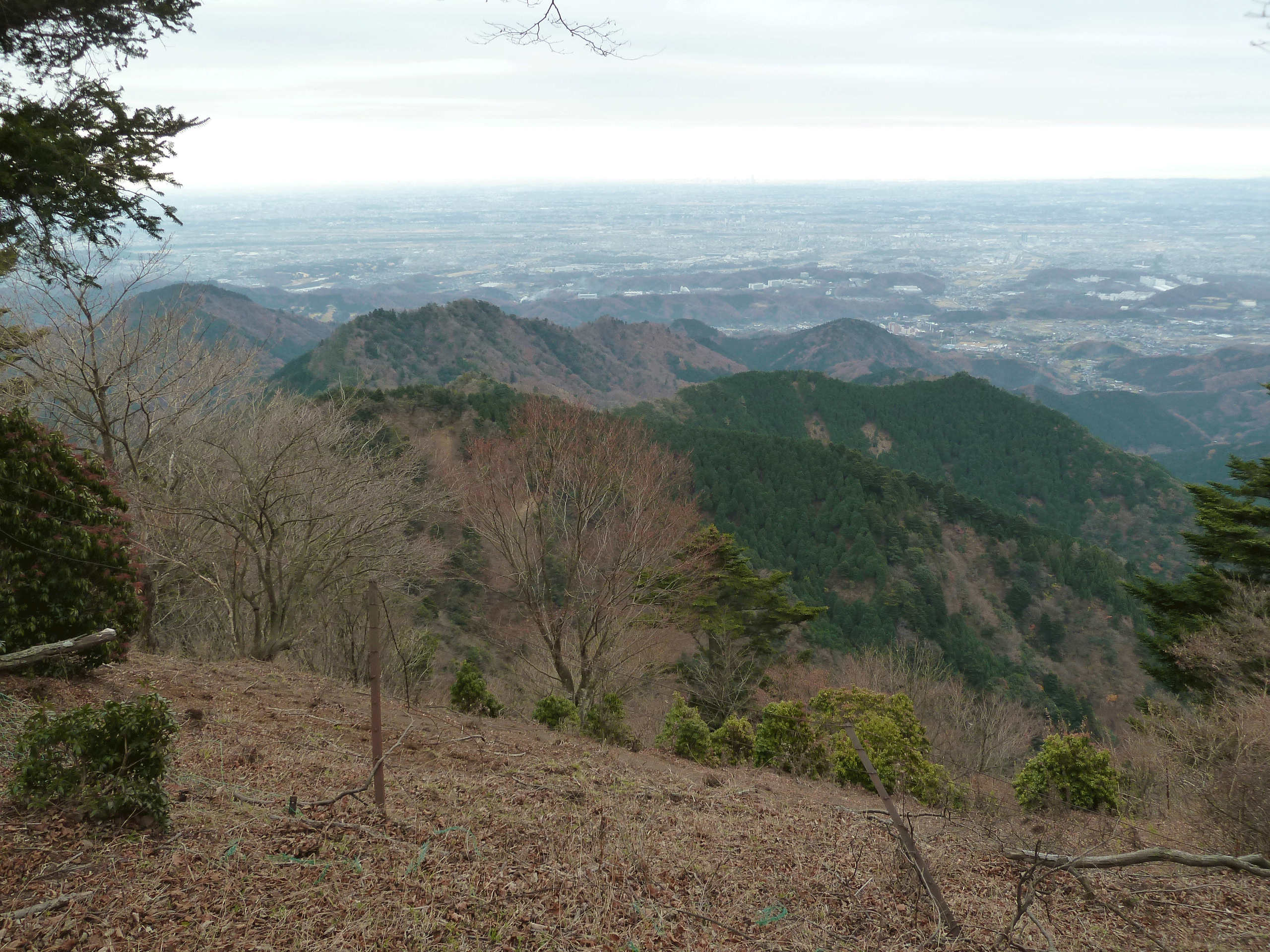

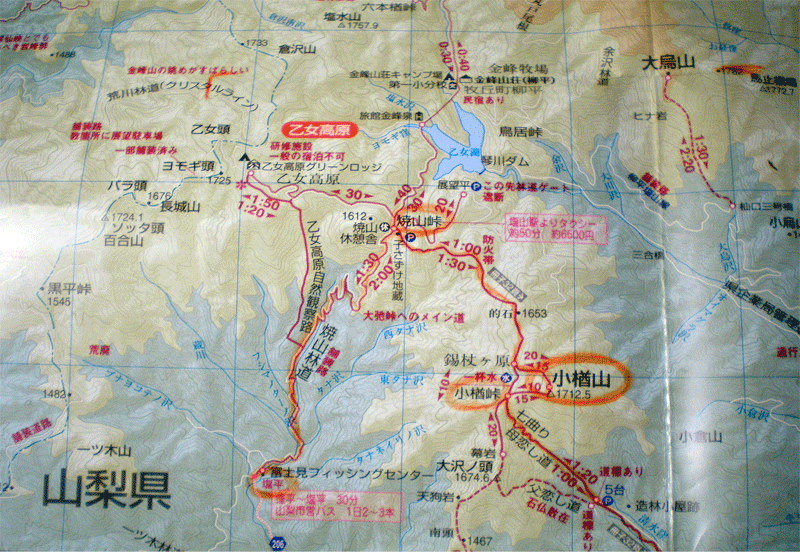

粋山会10月登山報告「紅葉の小楢山」

- 実施日:平成25年10月21日(月)

- 参加者:岡田 蒲生 戸田 中村 藤崎 真弓 和角の7名

- 山 域:奥秩父山系「小楢山:1714m」 標高差900m

- コース・歩行時間:

・コース:塩山駅→オーチャードビレッジ→小楢山峠→小楢山→焼山峠→塩平→塩山駅

・歩行時間:オーチャードビレッジ〜塩平:6時間

活動

活動

一般的には、この山は水楢、小楢などが多く俗字をもって「小楢山」とあてはめたと云われ、山梨百名山のひとつで奥秩父の前衛に位置する独立峰のような大きな山容を見せている。一方伝説的には鎌倉時代から南北朝時代に活躍し、また優れた「作庭家」(甲斐の恵林寺、京都の天龍寺や西芳寺の庭園等)でもあった臨済宗夢想国師がこの地で修行し「古那羅山」と命名したと云われている。

前日まで肌寒い連日の強い雨、更に台風27号の発生と日本列島接近の見通しで果たして実行できるかどうか不安視されていたが、台風は未だ南方に位置していてゆっくりと北上、上陸には時間がかかる見込み。天気予想は前後の日は雨及び不安定な空模様、当日のみ曇りのち晴れ・降水確率0%の安定した天気。天気予報を信じて、思い切って決行することとした。列車の窓越しに高尾の山々を越えるまでは、昨日までの大雨は嘘のようで、雲ひとつない秋晴れの好天気でベストな登山日和と大いに期待したのだが、それもつかの間、小仏峠を越えていくうちに雲の多い空模様、沿線上の山々の頂上は殆んど霞んでいて全く見えない、少々がっかり。

塩山駅から2台のタクシーに乗り込んでオーチャードビレッジの登山口で下車。ここで登山態勢を整えて出発。前日までの激しい降雨で登山道は相当にぬかるんでかつ滑りやすくなっているのではないかと予測していたが、結果的には道はよく整備されていて、難所のところもなくスムーズな歩行ができた。スタート当初は涼しさ乃至やや肌寒さも感じたが、気温はどんどん上昇し夏の陽気を感じさせてきた。1時間以上それなりの坂のある林道を歩いていくうちに、二分された登山道が見えてきた。一つは父恋し路、もう一つは少し先の母恋し路。別名古那羅道と云われる母恋し路を選ぶ。入口の背後は大きく開けていて、振り返ると変化に富んだ様々な雲海が静かに漂い、その素晴らしさにしばし見入る。沢沿いの雑木林の急な登りの坂道をくねくねと曲がりながら進んでいく。

そうこうするうちに稜線も見えてきて小楢山峠に到着、あともう少しで頂上。峠からは道標に従って東方向へ尾根道をたどる。一登りすると少々広々した山頂に予想以上に早く到達。平日のせいか我々以外は誰も見当たらない。従って我々が周囲の山々の眺望、特に澄み渡った青空での魅力ある富士の絶景を独占できるものと期待したのだが、生憎の曇り多い空模様では残念ながら絶望となった。だがしかし一瞬の晴れ間が時々垣間見え、雲海にところどころに覆われた山並みが見え隠れして、幻想とまでは云わないが静寂な山々の光景を満喫した。焼山峠に向かって一気に下山。これまでは紅葉はわずかながらも点在して見せてはくれていたが期待したほどではなかった。この下山道では一転して濃淡様々な紅葉があちこちと点在していて我々の目を楽しませ、秋の山の紅葉を堪能した。焼山峠からバス停まで90分、よく整備・舗装された林道を下る。沿道の木々、さらに遠方の山々の樹木は目に強く焼き付けるほどに非常に美しく鮮やかな紅葉と黄葉の容姿を見せてくれた。誠に手前勝手な印象としてこの林道を紅葉・黄葉街道と名付けてもおかしくはない。登山者は我々のみで、最後まで誰にも邪魔されず心ゆくまで尽きない会話を楽しみながらの下山は意外と速く歩いたようで、予想外に早く目的地に到着。最終バスまで1時間以上はある。善は急げと云わんばかりにタクシーを呼んで塩山温泉郷の宏池荘へ急行。専用部屋を借りきって風呂上りの最高のビールを味わう。ほどほどに引き上げて更に駅近くで二次会を設けて気勢をあげての大盛会。

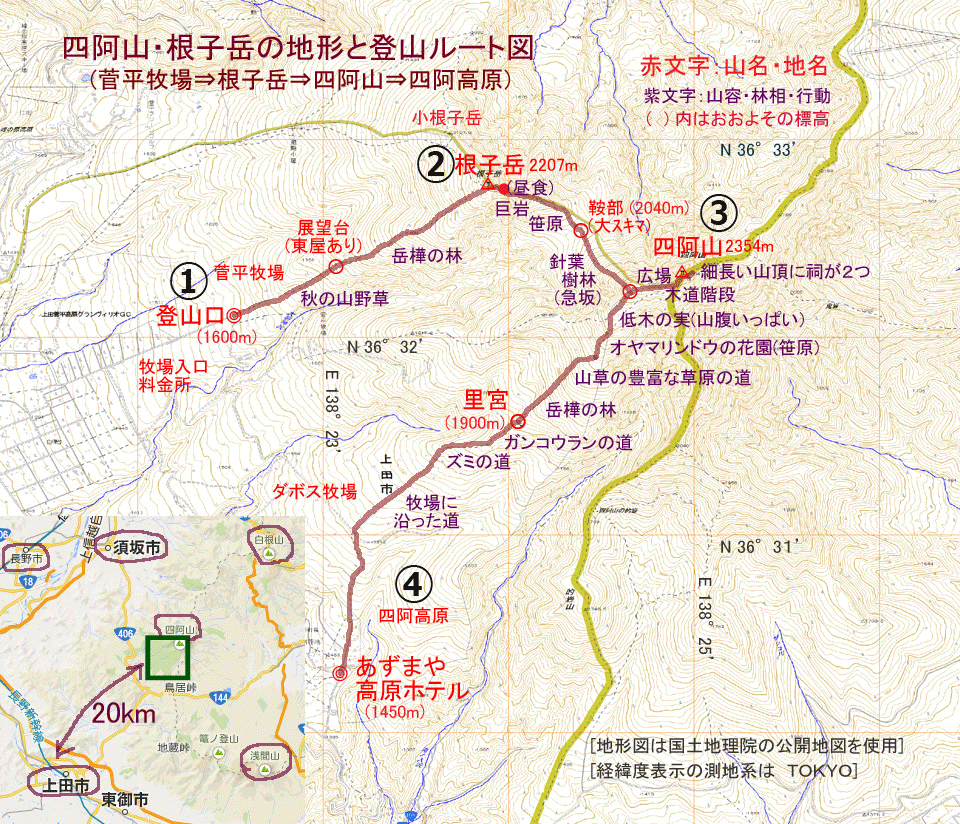

粋山会9月定例山行

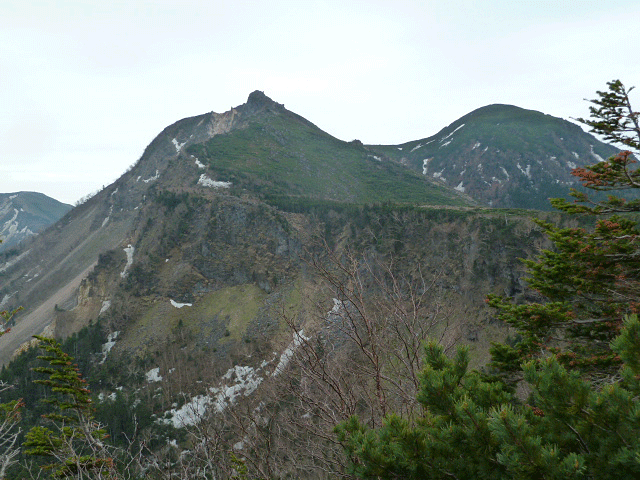

『爽秋の山上に遊ぶ 四阿山 (2354m)と 根子岳 (2207m)』

- 実施日:2013年9月10日(火)

- 参加者:7名 築地、戸田、中村、藤崎、真弓、柳瀬、間

- コース:菅平牧場 9:00-11:00 根子岳 11:50-13:50 四阿山 14:15-16:50 四阿高原

北アルプスから上信方面を眺めると、浅間から北へ延びる山並みの中程に、大きな三角屋根を悠然と広げたようなゆったりした裾野を持つ孤峰が目にとまる。これが信州真田と上州嬬恋の境に聳える四阿山(あずまやさん)で、日本百名山の1つである。今回の山行はこの山頂から逆に北アルプスの全貌を眺望し、併せて花の百名山である根子岳の初秋の花を狙って実施された。

古くからいろんなコースがある中で、今回は、菅平牧場から根子岳へ登り、そこから四阿山への稜線を下って登り返し、四阿山山頂から四阿高原に伸びる尾根を下る、というルートを歩いた。初秋の花々を楽しめる尾根路、山越えの雰囲気が漂う樹林帯の急登、そして山腹の散歩路という、夫々に個性的な山容・林相を持っているこの山は、辿るだけでも実に味わい深かった(より詳しいイメージは登山ルート図をごらんください)。

9時前に麓の菅平に到着。眼前に四阿山と根子岳の双峰が青空をバックにすっきりと見えた。登山口には中学生の男女100人程が賑わっていた。都心からバスで来て根子岳往復とのこと。

根子岳への尾根路は白樺の草原、岳樺と笹の樹林、ガレ場と続き、さすがに路傍は花いっぱい。マツムシソウやヤマハハコ、ツリガネニンジンなどが出迎えてくれ、登るにつれてウメバチソウやハクサンフウロ、アザミにアキノキリンソウ、トリカブトなど数々の花が山道を飾っていた。

| 尾根路の山野草 | 岳樺と笹の林道 | 根子岳山頂にて | 四阿山を望む@根子岳 |

| 四阿山山頂にて | 山腹に実る山の幸 | 笹原に群生する竜胆 | 上田の蕎麦屋にて |

山頂からは右手に四阿山、左下に小根子岳への稜線、眼下には牧場の緑が眩しい。しかし期待した北アルプスはすっかり雲の中に隠れて何も見えない。遠望は終日叶わなかったので、我々は心眼(神眼かな)でじっと眺めた。足元にはイブキジャコウソウが一株だけ健気に咲いている。ほとんどが踏まれてしまったのだろうか。登山者はそれほど多くないが、少し下った落ち着いた場所で昼食にした。戸田さん特製のブランディ紅茶は今日も美味しい。お菓子やデザートが次々出てくる。暑からず寒からずの気温で、そよ風がすこぶる気持ちの良い山稜であった。

ここから四阿山に至る稜線は変化に富んでいる。板状節理の巨岩が屹立する狭い道を過ぎると隈笹がびっしり覆う斜面を200m下る。そして鬱蒼とした針葉樹林の滑り易い急坂を300m登る。突然に開放感ある灌木とオヤマリンドウの咲く笹原に出て、参道のような木道階段を登ると上り(あがり)となる。実に多彩な役者が揃っていて、楽あれば苦ありの飽きない稜線であった。

山頂は道の左手に木の祠が建ち、さらに進むと石積みの上に小造りの祠が鎮座する最高地点。最初が上州祠で後が信州祠。昔の国境の山頂にはよくあることで、領民の意気込みが感じられる。

信州祠のさらに奥には細長い岩棚が広がっていた。その先の下方に三角点があるはずだが、眼下の木々の間から時折ガスが吹き上げてきて、上州も信州も分かたず稜線を隠してしまった。

四阿山からは下り一方となる。来た道を漫歩し、左に2回折れると四阿高原に至る尾根に出た。見晴らしの良いゆったりした斜面で、ふと、足元の小さな赤い実が目にはいる。似たような実が周り一面にある。コケモモやガンコウラン、クロマメノキなどが季(とき)を得ていっぱい実をつけていた。小動物や昆虫にとってはさぞ嬉しい宝庫だろう。実りの秋に感動しながら、さらに下ると傾斜の緩い笹原に出た。今度は青一色のオヤマリンドウが花園のごとくあちこちに群生し、今を盛りと咲き誇っている。ここぞとばかり皆カメラを向ける。珠玉のような山の幸とブルーの野草園が切れ目なく広がる、この季節ならではのこの素晴らしい景観に思いがけず出会えたことで、誰もが爽秋の山上で遊ぶ心地がして、足取りも心なし弾んでいるようにみえた。

良く踏まれた道脇のマツムシソウやハナイカリに挨拶し、コキンレイカの群落地を通りすぎ、さらに岳樺の林やズミの実のなる道を1時間ほど進むと牧場に出た。途中、トレイルランの道や牧場柵との交錯で、進路の紛らわしいところもあったが、数頭の黒毛信州牛が遊ぶ牧場に沿った田舎路を1時間近く歩いて、そろそろ陽も傾く頃「あずまや高原ホテル」に到着した。

ホテルで露天温泉に飛び込み、ビールで喉を一気に潤したのは言うまでもない。上田駅までのタクシーで教えてもらった蕎麦屋で、もう一度好天に感謝し、全員の無事完歩と爽秋の山上での季節感あふれる出会いに乾杯した。

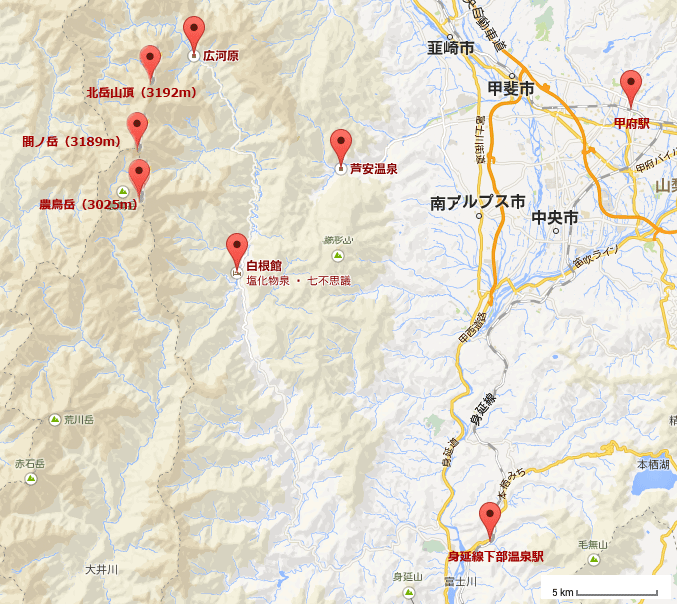

粋山会8月定例山行

「富士山についで高い北岳、間ノ岳、農鳥岳(南アルプス白根三山)の逆縦走」

- 2013年8月22日(木)-26日(月)

- 参加者:築地、中重、和角、中村、蒲生、立石、藤崎(記)

粋山会としては初めての南アルプス小屋縦走、しかも通常の白根三山ルート(北岳→間ノ岳→農鳥岳)の逆コースを設定したことで、多くの発見と思い出深い山行ができた。天候は出発前の2週間は猛暑の晴天日が全国的に続いたが、出発日の直前から天候が不安定となり雨も覚悟の上での出発となった。

22日(木)は身延線の下部温泉駅に7名が集合し、バスで農鳥岳の麓、早川の川辺の奈良田温泉の白根館に到着。ビールで壮行宴会後、肌がすべすべする露天温泉と、猪、クマ肉などの珍味と赤白ワインの夕食を楽しむ。

翌23日(金)は白根館の主人のご厚意によりマイクロバスで登山口までの5-6キロの距離を搬送してくれる。この時間の節約が当日午後の雨歩きを回避してくれた。この日は農鳥岳ヘと登高するスタート地点となる大門沢小屋への約800mの登りだ。多くの吊り橋を渡りながら沢添いのルートをゆく。大門沢小屋へは12時35分到着。4時間の登行だった。この大門沢小屋は登山客への対応、トイレを含む設備、食事内容など全てにわたって落第点であったが、それでも商売できるのはこの小屋の戦略的立地のためであろう。

夕方から雷雨に見舞われるが翌日、24日(土)5時20分の出発時には雨もやみ、小屋が提供する楽観的な天気予報に従い、農鳥岳頂上への1400mの本格的な登りをスタートする。白根山脈の稜線までは木の根道の針葉樹林帯、ダケカンバ群落帯、灌木帯、ハイマツ帯と樹相を変えながら標高を稼いでゆく。マーマーの天気は大門沢下降点の鐘を吊るした鉄製の遭難碑のある稜線上までであり、それから先はガスと強い風、雨を受けての歩きだった。この辺りから多くの韓国人登山客の集団とすれ違う。11時40分に農鳥岳(3025m)を登頂し、農鳥小屋に行く途中の西農鳥岳(3051m)手前で無名峰に迷い込み1時間ばかりロスするハプニングも起きた。全員の協力で無事正規のルートにもどり、烈風吹きすさぶ西農鳥岳の頂上を踏み、2時に農鳥小屋に到着。8時間40分の行動時間だった。この農鳥小屋(そしてご主人)は世評ではひどいと聞いていたが、客も少なかったせいか大変心のこもった応対をしてもらった。我々の安全を考えて色々忠告してくれる大変有難い親父さんだった。雨具の下まで雨と汗でびっしょり濡れた衣服を乾かし今晩は宴会もほどほどにして翌日に備える。

| 奈良田温泉白根館 | 大門沢小屋 | 農鳥岳山頂 | 北岳山頂 | 白根御池小屋 |

翌25日(日)はガスと小雨の中を5時半に出発。先ずは間ノ岳(3189m)を目指して山稜の西側を斜上する。風が強いので休憩時も岩陰、ハイマツ帯を選ぶ。夏とはいえこの高所と風雨では着実に体温が奪われるので休憩中も体を動かし、手袋使用で指を守る。7時10分、間ノ岳(3189m)の山頂に立つ。あと残すは北岳のみ。小ぎれいな北岳山荘で冷えた体をホットココアで温め最後の踏ん張りで11時30分北岳山頂(3192m)に到着。これで三山を踏破したことになり皆で喜び合う。その後、小太郎尾根分岐から一気に白根御池小屋まで800mの下降途中の草スベリではトウヤクリンドウ、トリカブト、タイツリオウギ、シナノキンバイ、ハクサンフウロ、ウサギギク、ヨツバシオガマ、チングルマなどが霧の中に咲いていた。8時間半の行動の末に到着した白根尾池小屋では実に快適な一夜を過ごし、白根三山の旅は有終の美を飾った。

翌26日(月)は朝日に輝く北岳を背に広河原まで下山し、途中芦安温泉で汗を流し、チームの打ち上げを行い、甲府経由で帰宅の途についた。

粋山会7月定例登山報告

「風雨の出羽三山(羽黒山・月山‥‥)」

- 参加者:満岡 中重 和角 立石 築地 藤崎 柳瀬 蒲生の8名(敬称略)

1.羽黒山

7月8日朝5時45分鶴岡に全員集合。バスで東の郊外に位置する羽黒山に向かう。直前に降り出した雨は直ぐ止んだが鬱陶しい曇り空で前途が案じられる。

| 羽黒山隋紳門 |

早朝の羽黒山は深い杉林の中、静寂に包まれていた。入口の隋神門をくぐり、直ぐに継子坂の石段を下る。月山から流れ出る祓川に架かる鮮やかな朱色の神橋を渡り、右手に月山の水を引き三筋に落ちて飛沫を上げる須賀の滝を見ながら進むと、鬱蒼とした杉林の中、いよいよ登りとなる。雨に濡れた石段は角が丸く苔むして滑りやすい。一歩ずつ慎重に登る。10分程で左手に樹齢1000年以上の爺杉、その先に平将門が建立したと伝えられる国宝五重の塔が現れる。森閑とした杉木立の中、重厚で端正な佇まいに思わず足を止める。

石段は一の坂から二の坂の急登に。途中、芭蕉ゆかりの石碑、茶屋、本坊跡等の旧跡があるが、息を切らし汗を拭きながら先を急ぐ。三の坂を登り切ると漸く羽黒山頂に到着した。古めかしい鐘楼・大鐘そして出羽三山の三神を祭った壮大な合祭殿がある。お賽銭を上げて登山の安全を祈願。他にも歴史のある旧跡があるが、月山八合目に向かうバス停に急ぐ。

2.月山

バスは、羽黒山頂から奥の細道に沿って、南側に聳え立つ月山に向かう。

八合目は深い靄がかかり激しい風雨の荒れ模様だった。弥陀ヶ原を一周して高山植物をゆっくり鑑賞する計画だったが、直ぐレストハウス小屋に駆け込む。

「さあどうするか」思い悩みつつ、宿泊予定の山頂小屋、九合目にある仏生池小屋に状況を確認する。天気は悪いが、雷は鳴っていない。早めの昼食をとり様子を見る。温かい蕎麦やうどんをすすりながらも、窓を激しく打つ横殴りの雨が弱気を誘う。1時間経って雨はかなり弱まったが風は強く天候は思ったようには回復しない。様々な思いが去来する。このままここで休んで引き返すか、それとも行って見て駄目だったら引き返すか。今はまだ10時過ぎ。帰りのバスの時間を考えれば、途中まで登っても12時前に決断すれば間に合う。「ようし!それなら行ける所まで行って見ましょうか。」リーダーの声で意を決し、雷はなっておらず風雨がかなり弱くなったことを確認して、とりあえず九合目の仏生池小屋までトライすることで話しがまとまった。

雨模様の風の中、雨具のフードを締め、藤崎さん先導、築地さん中堅、柳瀬リーダーのシンガリで出発。登山道はレストハウスの小屋の右手の階段を登り、高原の草木の間を縫ってゆるやかに続いている。雨と重い雲の下で月山の雄大な山容は見渡すことができない。咲き乱れるニッコウキスゲの鮮やかなオレンジ色とコバイケイソウの白い花が目を和ませるが、大小の石で覆われた道は、高原の雨を集め、川となり、池となり、滝となって、足元を流れる。流れの上にわずかに頭を出す石の上を慎重に渡りながら進む。しかし、滑りやすいところでは歩みが止まり、深いところでは靴がどっぷり沈む。風が強まると雨が全身を容赦なく打ち、雨具を着ていても痛い。鶯の声を聞いたが、他の鳥の声だったか。

一体どれ位歩いたのだろう。山小屋はまだなのか。既に2時間近くは歩いたかと思うところで雪渓が現れた。ロープが張ってあるので、遠くを見渡す。雪渓の右側はゴツゴツした岩のようだ。左側は広々とした草原が荒涼として見える。ぼんやりと霞んでいる前方の山影が月山に違いない。ロープを握って慎重に進む。登山客が一人雪渓を歩き難そうに降りてきたのに出会った。声を交し、小屋まで後30分位だと教えてもらった。

雪渓を越えると道が急になり水が滝のように流れ落ちてくる。途中で猛烈に風が強くなる。時々立ち止まりながら少しずつ進むのがやっとだ。後で知ったが、日本海から吹き上げる風の道だった。もう少しか、まだなのかと思いながら進んで行くと道が緩やかになり白く煙る靄の中、突然小屋が目の前に現れた。一斉に飛び込む。仏生池小屋到着12時45分。

3.仏生池小屋にて

小屋に荷物を運ぶ強力が小屋の主人と話していた。彼の話では、頂上まで歩くことは可能だが、2時間は見なければならないと言う。全員、気迫は一向に衰えていないが、小屋到着前の猛烈な風や2時間を超える今まで蓄積された疲労を考えれば、無理は禁物。

「予定を変更して仏生池小屋に泊まりましょう」とのベテランメンバーの意見に全員が賛成して、ここで宿泊することを決めた。頂上小屋には、辛かったが、丁重に断りを入れた。

濡れたものを干し、さっぱりと着替えて、漸く人心地がついた。財布、カメラ、携帯等、ビニール袋に入れていないものは全てビシャビシャで風雨の凄まじさを実感した。

| 仏生池小屋にて | 仏生池小屋から出発 |

山小屋に支払うお札が濡れてしまってストーブで干したり、登山に参加できない間さんが送ってくれた月山の花特集の写真印刷が水で滲んでボロボロになっていたりと、大騒ぎしながらも、体が温まり、何か浮き浮きと楽しい気分になってきた。

まだ午後の時間は始まったばかり。この荒天で我々しか居ない。山小屋のビールの乾杯に続き、持参した焼酎やつまみが次々と出てきた。グラスが軽快に空き、豊かな経験と洞察力に富んだ話が次々と披露される。もうこうなったら別名「酔山会」は止まらない。吹き荒ぶ風の音は何のその、大人の男の至福の時間がゆったりと過ぎていく。

午後17時、山小屋の夕食。これが予想外に豪華で美味しい。おでん、味噌和えの豆腐、各種山菜料理、山の幸の煮物、各種漬物、ごはんに味噌汁。夕食の後も楽しい会話は続く。

午後20時20分消灯。しかし、外は猛烈な風の音。明りを消し、寝静まると嵐の恐ろしい声が闇を支配する。旅愁という歌を思い出しながら、なかなか寝付けない。早く寝た人も眠りを破られたようだ。夜通し自然が荒れ狂う音を聞いた。

7月9日朝4時過ぎに起床。風は少し弱くなったようだったが、ガラスの外を見ると真っ白な霧雨が早い速度で横に流れている。

4時50分朝食。これまた美味しい。誰彼となく「この天気では山頂に行くのは無理かな」との声が上がる。朝食後、ベテランメンバーから「この天気で9合目まで登れたので十分。今回は、このまま元に引き返しましょう」と提案があり、リーダーを初め全員が賛成。

風が強いが雨は止んでいる。仏生池小屋にお礼を言って下山開始。小屋の主人から「暫く進むと猛烈な風の通り道があるので注意するよう」アドバイスを受けた。

登山道は、まだかなり水溜りが残っているが、石は殆ど水の上に顔を出した状態で昨日とは比較にならない程歩きやすい。小屋から注意を受けた風の道に来た。昨日より一段と激しく台風並みの猛烈な風が襲ってくる。吹き飛ばされそうになりながら、必死に前に進む。ザックカバーや雨具のフードが激しくはためく。体が揺れる。荷物が肩に食い込む。メガネが濡れて足元がぼやける。風が弱いところに辿りついたときは本当にホッとした。

下りの雪渓ではアイゼンを着用。後は、滑らないように注意しながら慎重に足を運ぶ。

遠くは霞んでいるが次第に視界が広がり、開けた草原の景色が目に入ってくる。昨日は全く見る余裕がなかった花の前で暫し足を止めて観察する。コバイケイソウが咲き乱れている。チングルマ、イワカガミ、ニッコウキスゲも咲いている。他に観た花は、岡田さんが送ってくれた月山のパンフレットで見るとハクサンチドリ、ヒナザクラ、ハクサンフウロ、ウラジロヨウラク、ウメバチソウ等だったようだ。

登山道の最後で白装束に白足袋で身を固めて月山に向かう信者の集団と出会う。白装束で月山の猛烈な風雨に耐えてこその修行なのであろう。自ずと丁寧に挨拶し合う。

7時35分、月山八合目レストハウス小屋に到着。仏生池小屋から1時間45分。

4.山行きの終わりに

八合目から、来た道を戻った。羽黒山頂からは、降ったり止んだりの小雨の中、苔むしてツルツルの石段をゆっくり下ることになった。お蔭で、旧跡等も余裕を持って見ることができたが、うっかり顔を上げた瞬間、スッテン! 尻もちで助かった。石段を転げ落ちたら危なかった。下山後、鶴岡へ戻る途中にある「山伏の湯-ゆぽか」に立ち寄って汗を流した。ビールの美味かったこと。打ち上げが大いに盛り上がった事は言うまでもない。

自然の厳しさを味わった登山だった。しかし素晴らしいチームワークに助けられで楽しかった。月山の山頂・湯殿山には再度の挑戦を期して今回の山行きを終えた。

粋山会6月定例登山報告

「針葉樹林と丸石の積み重なる静かな北八ヶ岳」

- 実施場所:北八ヶ岳

- 日 程:6月9日〜10日

- 参加者:8名(柳瀬、満岡、中重、築地、中村、和角、立石、戸田)

実施報告

1日目:特急スーパーあずさ1号で茅野に集合、天気は晴れているが霞がたたずみ途中の富士山も霞んでるという状況。渋の湯の登山口から黒百合ヒュッテまでコメツガの樹林帯を進む。なだらかな尾根道を過ぎると大きな岩がごろごろしている道になる。明るく開けたところが黒百合平、ヒュッテの前の広場ですこし遅い昼食をとる。ここから天狗岳の往復左側の道を行くことにした。5分で中山峠に着く。ここから奥秩父、金峰が見える。潅木帯と岩礫を交互に抜けるとタケカンバ、そしてはい松帯、「天狗の鼻」の直下の岩峰巻いて登ると東天狗(2646.3m)の頂上、360度の展望である。少し休んでから西天狗へザラザラとした砂礫の斜面を登ると西天狗(2645.8m)の頂上、岩のごつごつした東とは対象的なはい松の緑に囲まれた平坦な頂上である。展望は東と同じで正面に南八ヶ岳の峰々そして南、中央アルプス、北八の奥の山、蓼科、そして浅間、奥秩父の山々、遠くかすかに北アルプスも望まれる。山が大変、天狗の奥庭という大きな岩がごろごろ続く道を黒百合ヒュッテまで。体力も神経も使う道であるがこの後の一杯楽しみに下る。

| ヒュッテで乾杯 | 黒百合ヒュッテ前 | 北八ヶ岳 | 暫しの休憩 | 渋の湯温泉で |

2日目:ご来光を見に中山峠まで朝登るが残念ながらご来光は見ることができない。今日は苔むした樹林帯を歩き渋の湯に下るルートを行く。中山峠から天狗方面とは反対方向に向かう。右側がきりたった断崖の尾根道を進むと岩峰の「にゅう」の山頂、硫黄岳の横に富士山が現れる。富士が低く見えるのが不思議である。ブランデー入りの紅茶で一休み。ここからは白駒池へ「コメツガ」「しらびそ」の苔むした樹林帯の中を進む。雨が少ないのか苔もからからに乾いていてかわいそう。八ヶ岳は針葉樹林が何故多いのだろう。白駒池も静、池を一周して高見石山へ向かう。予定を変更し小屋で昼食をとる。ラーメンの人、牛丼の人、高見石山の展望台からは静かにたたずむ白駒池、縞枯山、蓼科山方面の針葉樹林の緑、静かである。渋の湯への道は大変、賽の河原は大きな石が積重なり合う道、赤と白のペンキの丸印をたどり岩の上を慎重に下る。疲れるいやな道がながながとつづく。渋の湯での温泉、ほっとする。

雪の季節と夏の端境期で静かな山行であった。花はまだ早く岩カガミの群落が優しくむかへてくれた。シャクナゲの花を期待したがまだ固いつぼみであった。 北八ヶ岳は南に比べ優しい山というイメージであったが岩塊が続く相当きつい山であった。

梅雨の季節で天気が心配であったが晴れた空のもと岩山と、静かな樹海の中を歩いた楽しい登山ができたと思う。

平成25年5月度「DF粋山会」定例登山報告

5月「粋山会」山行 ブルーホールに屹立する金峰山(2595m)

- 実施日:2013年5月24〜25日 両日快晴

- 参加者:真弓、築地、岡田、中重 以上4名

コースタイム:

- 第1日目:瑞牆山荘10:12→10:59富士見平小屋11:12→12:04大日小屋(昼食)12:40→13:04大日岩13:15→14:50砂払いの頭14:55→千代の吹上15:45→16:10金峰山小屋

- 第2日目:金峰山小屋06:00発→6:33金峰山山頂6:40→6:48五丈岩→7:14千代の吹上→7:35砂払いの頭7:40→8:35大日岩8:40→大日小屋9:10→10:00富士見小屋10:10→瑞牆小屋10:43着

感想:

バスが発車するや否や睡眠不足解消の態勢に入るが、路線バスの運転手はメルヘンの世界へと誘う。

「皆さんこのバスは平坦地を走っている様に見えますが、アクセルを一杯に踏み込み相当な急勾配を登っています。太古の昔この地は溶岩流に覆われ、その後大河が流れておりました。バスの後方左手に甲斐駒が見えるでしょ、長野県の人は伊那の駒ケ岳と呼びます。右手Vに切れ込んだところにやがて千丈ヶ岳が見えてきます。さらに北岳の頂上がちょっぴり覗いています。バスは茅ヶ岳を迂回して登って行きます。深田久弥が最後の登山となった山、4月の開山式に深田祭が行われる。此の辺りは日本で一番日照時間が長い場所で甘くて美味しい浅尾大根の産地。ひまわりの栽培もおこなわれ、女性がひまわり囲まれて写真を撮ると幸せになると。否、私はソフィアローレンが大戦で旦那と引裂かれロシア女と二重婚、悲劇のイタリア映画を想起する。太くよく通る声のガイドは続く、左手に見えるのが八ヶ岳で手前溶岩流が形成したなだらかな編み笠、一番高峰の赤岳、その後ろが横岳。この山村は日向村で野菜が良く育つが、雑草は年に11回も刈ります。一山越えた次の村は日陰村で冬は山影に覆われ全く日は当りません。車窓から見える山々は萌え出た緑の炎が山裾から蒼天に燃え上がる。バスは木谷川へと分け入ると、皆さんこの川は綺麗でしょ、ミニ奥入瀬と呼ばれます。左手はガマ石です。右手大きな石が浮いていますね、弁慶の力石です。はーい、瑞牆山荘終点です」(小沢運転手)

白樺林に俳人を先導で分け入っていくと、初夏の強い日差しはその若葉に当たり透明に輝く。陽だまりの彼方此方に三つ葉の先にピンクの花びらを一杯につけて頬笑みかける。何処からともなく鳴き声が響く。せせらぎの河鹿か、針葉樹の春セミか、その混成合唱か、賑々しく私達を歓迎しているようだ。

皆さんに共感して築地さんより一句「河鹿鳴く漢(オトコ)4人に詩情かな」

富士見平小屋で名水の湧水を汲み、小屋の右手から急斜面に入り、緑の濃いいカラマツ林を見ながら飯盛山の南面を巻いて登る、梢越しに瑞牆山の岩峰が紺碧の海に浮かぶ船の如く。少し下り樹林を抜けると大日小屋の上部の開けた場所に出る。そこで昼食、岡田さんが湧水で煮たナメコ汁を振舞ってくれる。仰向け芝に寝そべると、白樺林の白い幹に囲まれ真ん中に青い空が天空高く突き抜け、そのブルーホールに吸い込まれて行きそう。眠気を振り払い縦八丁の急坂に取りつく。這這の体で大日岩の基部に辿り着き、岩を見上げると首が痛い、写真撮影と称し小休止の要請。此の辺りにシャクナゲが群生するも時期が早いのか今は花をつけていない。岩場の急登を抜けると突然視界が開け砂払いの頭に立つ、東に富士山が屹立し、南側は南アルプスの山々が白い帽子を被り連なる。仲間の一人が突然曰く、この先の千代の吹上の由来は「昔千代と言う女がここから落ちた、旦那がお祓いをしたら助けられ、吹き上げられた」と。一瞬耳を疑う。さらに続く「金峰山は日本に散在し、その昔金粉が敷かれ、裸足で参拝したので、このように呼ばれるようになった」と。メルヘンを語っているのか。

ハイ松の長野側と断崖の山梨側の岩場を這いずる様に、両手両足の四点確保で登る。疲労が極限に達する者も出始め、山頂経由山小屋へのルートを断念し、直行する巻き道をとる。この北面には多くの残雪が覆い足を取られながら難渋して小屋にやっとで辿り着と、人懐っこい黒毛のラブラドールの柚彦が歓迎してくれる。夕食はフレンチ風のチッキンソテに新鮮な野菜が盛り付けられ、白ワイン付で優雅な一時が過ぎる。食後は皆で小屋の前に出る、その先の八ヶ岳の山間にまさに大きな真っ赤な太陽が、紅色の帯を尾根に沿い一瞬横に広げ、そして残光を残して沈んでいく。満月の月が高く上がり小屋を冷たく照らす頃、眼下に黒光りの瑞牆山号の軍艦が碇泊、その先の重なる稜線は黒い海原にも見え、人々は思い思いの夢路に着く。

2日目、朝食はおかゆ、飲みすぎた胃には誠に優しく、御代わりをする。今日も晴天、金峰山を目指し登り開始、程なく急登になり、山頂直下はまたも4点確保となる。西奥秩父の第二高峰、遮るものもなく360度の眺望を楽しむ。東の五丈岩に下り、さらに大きな岩がごろごろする急斜面を注意深く下る。千代の吹上を注意深く通り抜け、砂払いの頭で小休止、大日岩の上でまた写真撮影、さらに一気に大日小屋経由富士見平小屋迄休みなく下る。湧水で洗顔、口を濯ぎ、最終行程へ、沢山の登山者が団体で登ってくる、すれ違うのが大変である。またも河鹿と春セミの大合唱、メルヘンチックな登山の達成感に浸りながら、岡田さんのドリップコーヒを喫する。

平成25年4月度DF粋山会定例登山報告

「箱根・明神ヶ岳(1169m)登山」

先週ずっと初夏の好天続きのサイクルからしてまずいなと案じていた通り、曇りのち雨、気温は2月並みとの予報に急遽半袖を冬モードに変更する。

9時には中重、福本、間、中村が大雄山から、柳瀬、藤崎、蒲生、田中が新松田から道了尊に集合、久かたぶりの藤崎さんを先頭に登山開始。

道了尊(最乗寺の別名1394年創建)は杉檜の巨樹(樹齢500年)の中にたたずむ立派な曹洞宗の古刹、紅白のシャクナゲが今見頃。

山道もボケ、ミツバツツジ、ヤマザクラ、マメザクラ、コブシ、アセビ、シャガ、スミレ、と咲きそうなものは皆咲いていると言う感じで、萌え始めた新芽とともに心をなごませる。幸い昨日の強風もおさまり、終始おしゃべりは絶えることなく順調に歩をすすめる。

意外に人も少ない。よく見えるはずの富士山は雲の中だが新緑と春霞の中の湘南や箱根の眺めはけっこう目を楽しませる。昼前には明神ヶ岳(1169m)に到着。

美人山ガールに集合写真のシャッターを押してもらった途端にあられ、雨よりはいいが指先が凍えるような寒さ。あわてて雨具をひっかぶり慌ただしい昼食。

午後から雨とは聞いていたが正午から直ぐとは話が早すぎる。

早く温泉へと下りを急ぐ。時々ぱらつく霰も雨交じりとなりはじめたので明星ヶ岳との鞍部で、ここから宮城野への下山と明星ケ岳登山の評決をとったところ

意外と言うべきか流石というべきか登山続行が挙手多数、予定どおり明星ヶ岳(924m)に登頂した、

といっても道のわきに石碑があるだけでどこが頂上だかわからない。

下りは急坂、雨でぬかるんだら難渋するところだが 降り切るまで乾いたまま。傘のいるほどの雨には最後まであわずに無事「勘太郎の湯」に到着。和気藹藹の楽しい山行きをアサヒビールで祝った。

【時間表】 9:00道了尊⇒10:40神明水⇒11:55〜12:30明神ヶ岳⇒13:45明星ヶ岳⇒15:10〜16:45勘太郎の湯

これは幹事として本計画を立案していただいた満岡さんの時間割どおりである。

満岡さんは主治医のご都合で残念ながら今回は参加できなかったのだが、これは2月に下見されたおりのご自身の所要時間と聞いている。

長いご闘病のあとだけに、多分ゆっくりした時間だろうと思っていたがこの時間通り歩くためには、我々はろくに休憩もとれないほどだった。

満岡さんは完全に復調済であることが実感出来た次第である。

平成25年3月度DF粋山会定例登山

「春の影信山~陣馬山(855m)縦走」

- 登山先:景信山(727M)〜陣馬山(855M)縦走

- 山行日:平成25年3月22日(金)

- 参加者:(敬称略): 柳瀬、真弓、田中、中村(4名)

当初予定の3月19日は前日が風雨の為、第二候補の22日へ変更。

JR高尾駅北口より小仏行きバスに乗り、大下バス停で数組の登山客とともに下車。来た道(旧甲州街道)を高尾駅のほうへ戻り、JR中央本線ガード手前を梅林の方へ足を進める。梅林はほぼ満開で紅白の梅が目を楽しませてくれる。林道起点から小下沢林道を歩き約40分で高尾の森作業所がある広場へ。ここで準備体操後、広場を左に分かれ可愛い木橋を渡り山道を登る。

途中欅の大木を見ながら一気に影信山頂上へ。頂上は平日のせいもありそれほどの登山客もいなく茶店も閉まっていた。

少し霞がかかった富士山を見ながら早めの昼食をとる。

ここから陣馬山までは若干のup-downの尾根筋、また高尾山からのメインルートなので道幅も広く、登山者も多く、ランニングを楽しむトレイルランナーも見かける。途中明王峠茶店で休憩し陣馬山山頂へ。遠く新宿高層ビル、横浜ランドマークそして目前に富士山、丹沢の山々の360度の展望を楽しむ。遠くは南アルプスまで見えるとの事でしたが、霞のためくっきりとはいきませんでした。

富士山の雪肌は表面がアイスバーンとなったいかにも春山の表情でした。

山頂の白馬像は1960年台に京王電鉄が観光用として建てたようです。

栃谷尾根筋経由くだり、陣馬の湯の一つの姫谷旅館で一汗流し恒例の打上を楽しむ。

快晴で楽しい一日の山登りでした。

里山では梅と桜が咲き誇り花も楽しめました。

平成25年2月度粋山会月例登山

「丹沢・塔ノ岳と尊仏山荘に宿泊して星を見る会&雲上宴会」実施結果

- 山行日:平成25年2月8日(金)〜9日(土)

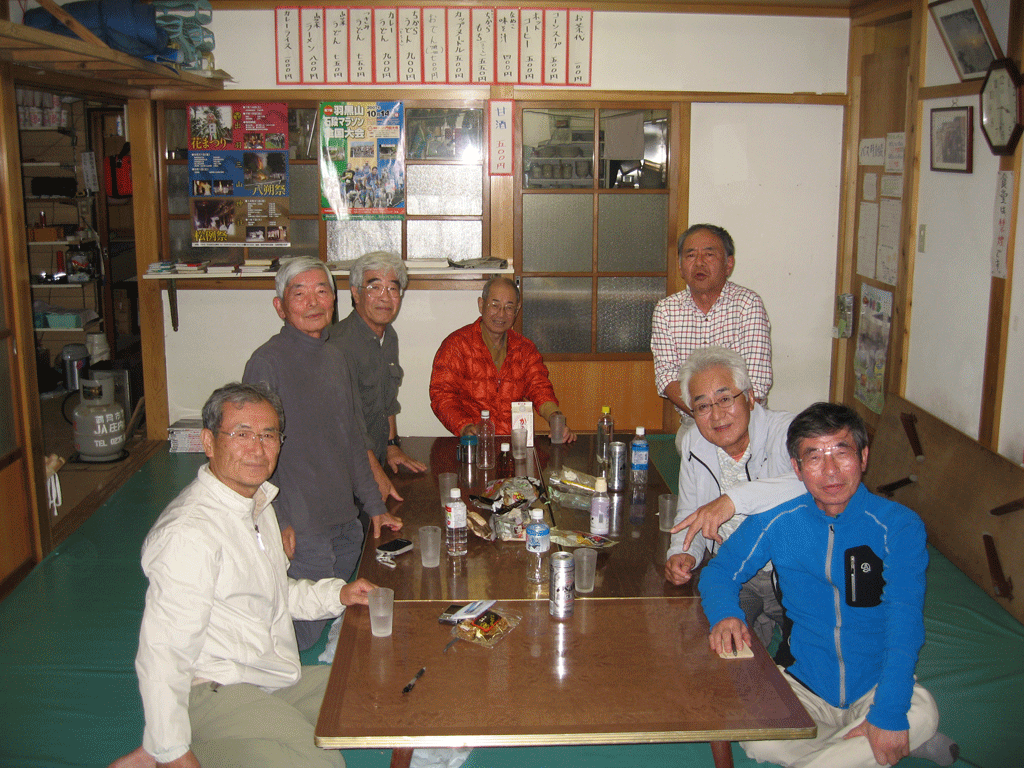

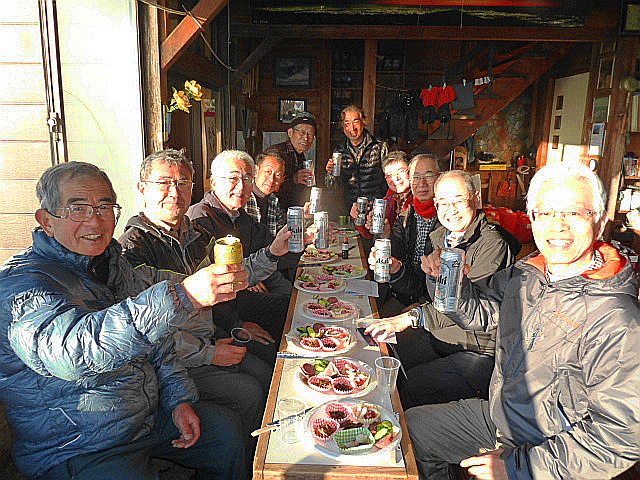

- 参加者:福本、戸田、柳瀬、中村、築地、田中、中重、眞弓、立石、岡田

今回は小屋泊りのため集合時間も少し遅めの9:30に小田急線渋沢駅に集合して9:40発のバスで大倉まで20分程乗車。

大倉は大変整備された秦野戸沢公園となっていてトイレもきれいである。準備体操をした後、田中さんに先頭をお願いしてコースレートでは3時間となっている塔ノ岳登山では最もポピュラーな大倉尾根コースを目指して10:05に出発。

東京の天気予報とは違って曇りでときどき小雪がパラパラと舞う中、森林地帯がしばらく続く。ルートは大変よく整備されており、登りにくい場所は階段が設置されており楽な登山道である。13:55残雪が深くなってきた花立山荘でアイゼンを装着。冬山を楽しみながら慎重に歩く。金冷シを過ぎるといよいよ最後の登りだが、積雪によりむしろ登りやすい。

金冷シとは珍しい地名なので調べてみたら「肝が冷える」が語源で男性の金も凍えてしまうほど危険な場所という意味だそうだ。(実際は大したことはなかった)

ほぼ予定通り14:55塔ノ岳山頂に到着。

尊仏山荘は山頂の脇にある通年オープンしている小屋で、素泊まりで4,000円だが今回は朝食付きで5,000円だ。

水場は往復20分程の場所にあるが、急な上り下りがあるので大変であった。

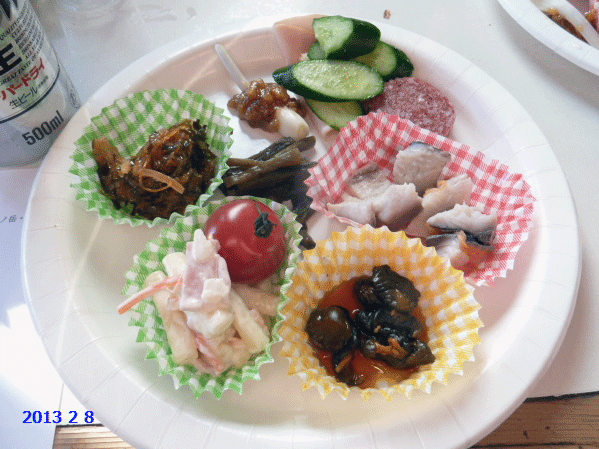

雲上宴会は4時半からスタート。7種のオードブルに続きメインはカモ鍋とカモ雑炊がメニューである。各自が持ち寄った缶ビールで乾杯、泡盛古酒や焼酎、梅酒、ワインなど美味しい料理と酒で大いに盛り上がり、山の話から始まり政治経済から女性の話まで話題は尽きず大宴会となった。

心配していた天気も夕方から晴れ渡り、塔ノ岳からは360度のパノラマが素晴らしく、特に夕焼けに映るゴールデン富士まで見ることができ感激した。

昨年は見れなかった満天の星空を天文地図を参考にしながら冬の大三角や六角形を確認して歓声をあげた。東京で見る星空とは比べようがないほど星の数が多く、澄んだ空気で美しく輝いていた。

翌9日は5時半には起床し、6時に朝食。暖かいおでんとご飯が美味しい。

6:55尊仏山荘を出発、気温はマイナス8度で雪を踏みしめながら慎重に歩き、7:30木ノ又小屋、8:00新大日茶屋、8:25政次郎ノ頭を経て政次郎尾根コースを下る。

途中、数回の小休止をとりながら一気に戸沢山荘まで下ればそこからは林道を70分程歩き大倉バス停に出る。

11:45大倉バス停着。ビジターセンターの食堂で昼食を兼ねて慰労の乾杯を行う。前夜に残った焼酎と梅酒やつまみも広げて、ここでも大いに盛り上がった。

天候と楽しい粋山会のメンバーに恵まれた素晴らしい2日間であった。

伊豆ヶ岳山行記録

- 登山先:伊豆ヶ岳(851m)

- 日 時:平成25年1月24日(木)

- 参加者:岡田、戸田、中重、藤崎、柳瀬、築地(計6名)

- 幹 事:築地

- コース:正丸→伊豆が岳→高畑山→天目指峠→子の権現→吾野 (予定時間6時間強)

山行概況:予報通り、当日は朝から晴天となり快適な山行であった。

人気コースでもあり平日にも関わらず駅では10数人のグループ、山頂でも数人のグループと、また単独行者にも出会う1日であった。登りは小高山経由を予定したが、途中分岐表示の名栗プラザ方向をとらずそのまま沢沿いコースを進む。そこでは残雪があり注意を要する箇所もあったが、かなりの踏み跡もありそれなりに楽しめて小高山からのコースに途中で合流する。伊豆ヶ岳最後の登りは男坂、女坂とも落石等のため禁止となっており真ん中の新設路から登頂。山頂では戸田さんのブランデー紅茶、岡田さんの卵スープで(特に冬場はありがたい)ゆっくりと昼食をとる。下山は天目指峠の呼び方が話題となった。天目はテンモクと呼ばずアマメと呼びこの地区では豆柿のことで指はザスと呼び焼畑と案内板がありアマメザス峠の読みに皆納得。子の権現では足腰の神さん【お寺です】とあって皆さん今年も足腰元気に登れるようにとお参りをする。

ここから、ややスピードアップ不動の滝を見過ごして吾野駅へ直行する。打ち上げ会場は東飯能駅近くで行う。5時前であったが店主が直ぐ店を開けてくれ我々だけの賑やかな反省会となった。 雪道でのアイゼンの着脱、ゆっくりの昼食、素晴らしい展望の時間等で、6時間40分程の山行となったが、藤崎さん先導の楽しい1日でした。