(最終更新日: 2015年3月12日 )

|

登山同好会

|

|---|

2014年版

2014年版

| イベント名 | 実施日 | |

|---|---|---|

| 12月粋山会 | 『花と展望の高松山』 | 12月2日 |

| 11月粋山会 | 『三ツ峠山での雲上宴会&星を見る会』 | 11月16日〜17日 |

| 10月粋山会 | 『初秋の奥秩父を歩く』 | 10月17日 |

| 8月粋山会 | 『夏合宿山行』 | 8月4日〜9日 |

| 7月粋山会 | 『山上の楽園を楽しんだ苗場山』 | 7月15日〜16日 |

| 6月粋山会 | 『残雪に輝く会津駒ケ岳(2133m)を行く』 | 6月25日〜27日 |

| 5月粋山会 | 「新緑と絶景を楽しむーーキツツキの住む奥武蔵への山旅」 | 5月18日 |

| 4月粋山会 | 「満開の山桜とミツバツツジを楽しんだ川苔山登山」 | 4月27日 |

| 1月粋山会 | 「古都鎌倉アルプスを楽しむ」 | 1月24日 |

■ 登山同好会から会員募集のお知らせ

登山同好会は年間を通じてコンスタントに活動を続けています。

より多くのDF会員の皆様にご入会いただきたく、関心のある方は世話役までお気軽にご連絡ください。

世話役 中村 悠一

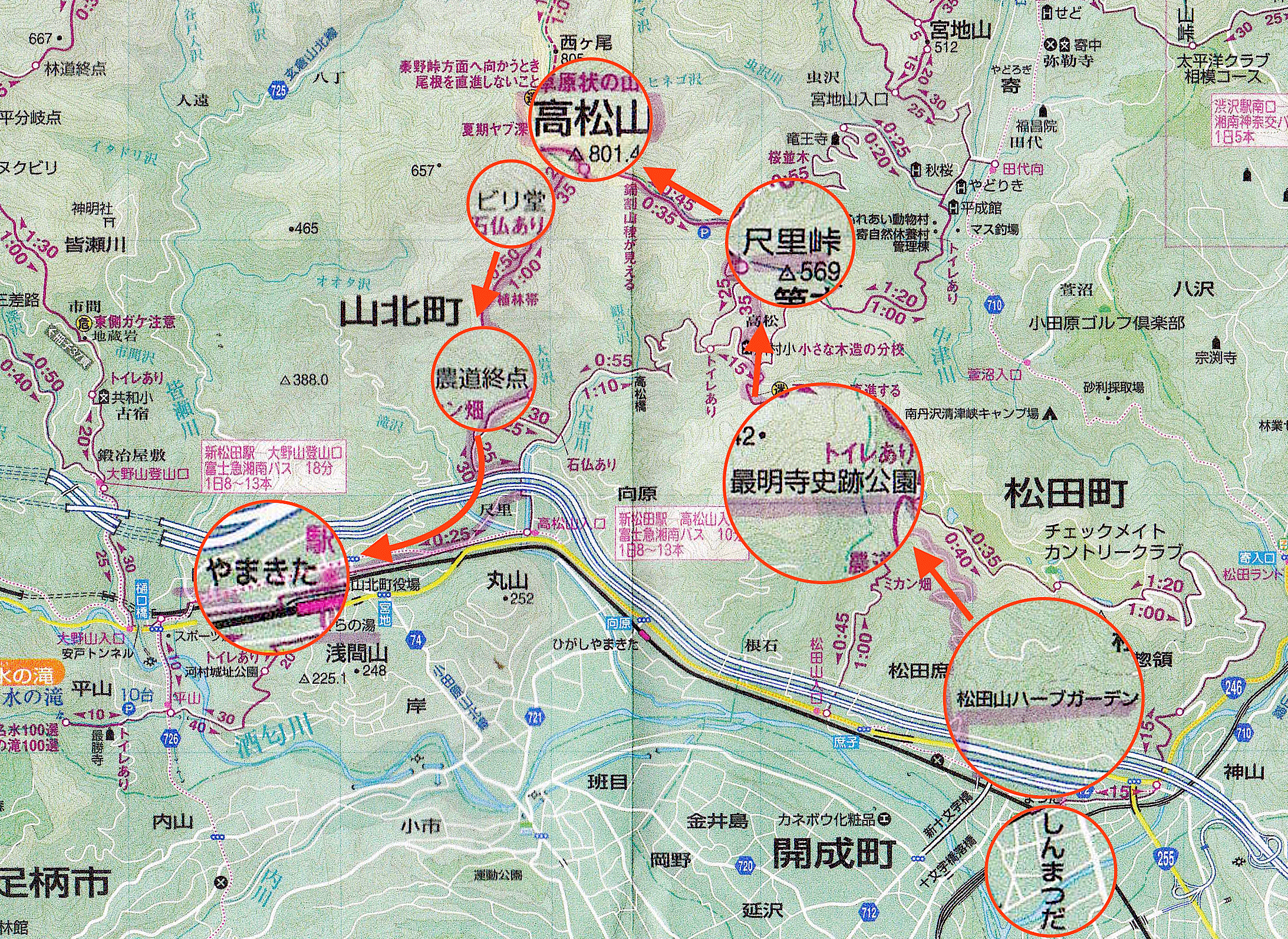

平成26年度12月粋山会定例登山

ーー 花と展望の高松山 ーー

- 登山先:高松山(高度801m)

- 登山日:2014年12月2日(火)

- コース:新松田駅→松田山ハーブガーデン→最明寺史跡公園→尺里(ひさり)峠→山頂→ビリ堂→林道終点→下山口→山北駅

|

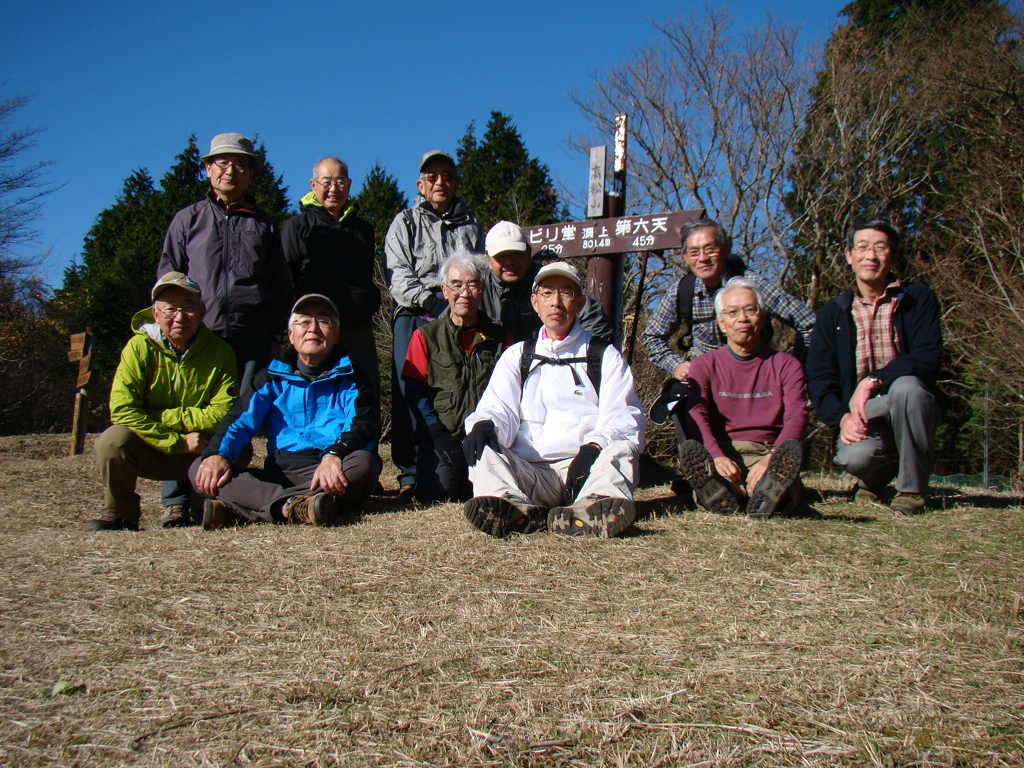

- 参加者:11人(敬称略)正田 中重 中村 成田 間 福本 真弓 三木 柳瀬 和角 築地

- 山行概要:

8:50小田急新松田駅集合(9時前出発)

10:40最明寺史跡公園

11:44尺里(ひさり)峠

〈昼食は石仏、他化自在天(たけじざいてん)前広場:峠のすぐ上〉

13:10高松山山頂

13:54ビリ堂

14:42林道終点

15:05下山口

15:50さくらの湯

コースの選定にあたり時節柄、バスを使わない、打上げ場所の風呂が帰宅に都合が良く駅に近いこと、12月の日短かでも5時間プラスは歩きたい、等の理由で当初の逆から登ることにし新松田駅から山頂に向かい山北駅に出るコースとした。

当日は全員が予定通りの時間に集合して諸準備、9時前に出発することとなる。

先ず、新松田駅横の地下ガードをくぐり住宅地内を北上して東名高速道路の高架下を通過、東名高速沿いの緩い登り坂に入る。この地点から左手に冠雪した富士が見え始め、山頂での眺望の期待が膨らむ。9時20分に松田山ハーブガーデン着。晴れの予報であったが、かなり寒いとの情報で、メンバーの充分な寒さ対策はハーブガーデンへの急な登りで体が充分温まったので一枚脱ごうと最初の休憩を取る。

その西平畑公園内の自然館の横を通り「ふるさと電車」(子供向けミニSL)線路を横切り林の小道から鹿、イノシシなどの防護網を2回抜けて広大なミカン園の林道に入る。

ここから最明寺史跡公園までの道のほとんどが舗装路だが、数日来の雨風で路上にはかなりの落ち葉で敷き詰められ延々1時間近く続くこの林道歩きはあまり気にならなかった。

この舗装路は道幅もあり三々五々の各位の話も相当に弾み、かなりゆったりの足取りで10時40分最明寺史跡公園着。

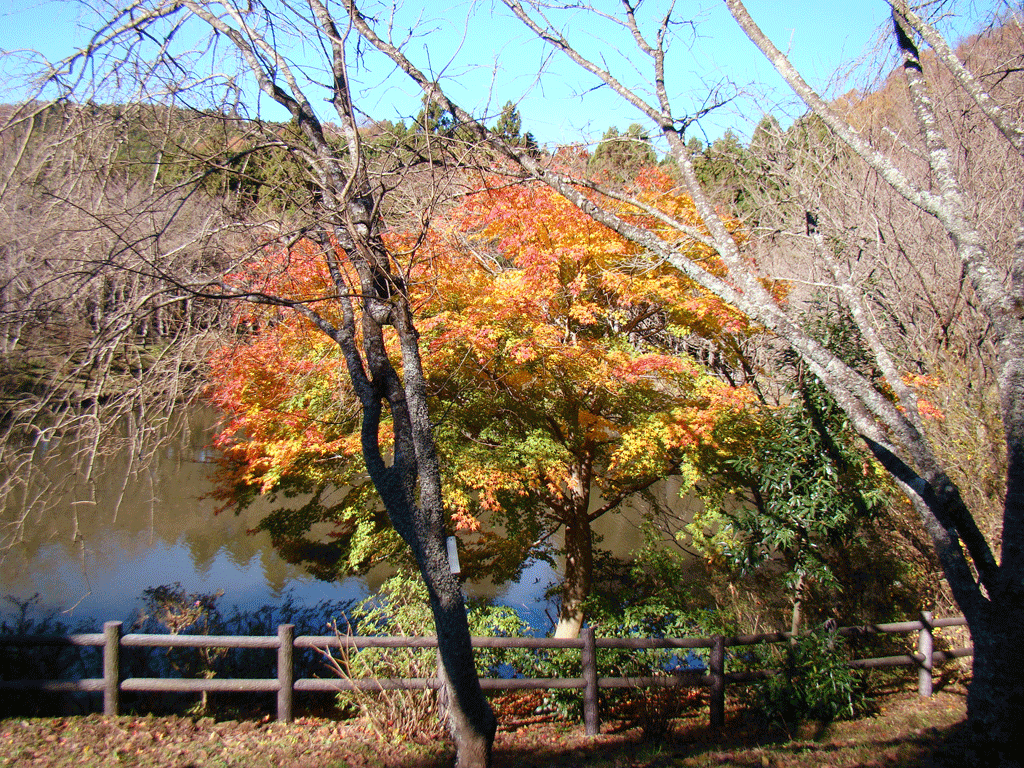

公園の紅葉は池に映えて美しい。また、この池の周りを多数の桜が囲んでおり桜の季節の美観を伺わせる。ここで一服して尺里峠に向かうことになるが、下見の時と異なりやや解り難いと思った尺里峠への行程も、同行者が多いと大船に乗った気持ちでありスイスイと進み11時44分には峠へ到着。

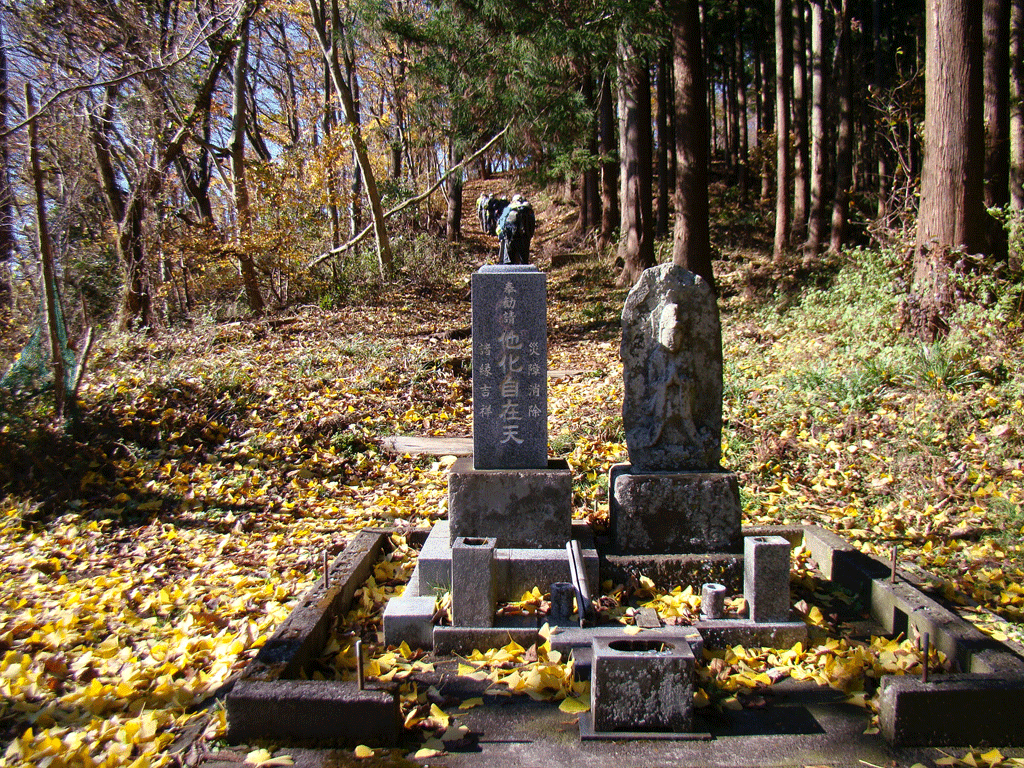

| 最明寺史跡の池 | 他化自在天(第六天)の碑 |

昼食はこの尺里峠の林道を渡りすぐ上の石仏、他化自在天の広場でとる。昼食後は約50分の舗装のない本来の山路の登りを楽しむことになる。

尺里峠から少し登ったところの真弓ケ丘には大きな真弓の雄木がそして高松山の頂上にはその雌木があり、このような雌雄の真弓の木についてメンバーの話題となった。

頂上直前に男道、女道と二手に分かれて登るが、両方ほぼ同時の13時10分に高松山山頂到着。

| 真弓の丘@山頂尾根 | 広々とした高松山頂 |

山頂には我々以外には誰もおらず、独占して素晴らしい富士山の他、愛鷹山、金時山、また眼下の相模湾と遥か彼方の伊豆七島の利島などが微かに見ることができた。

山頂で25分の休憩ののち下山開始、ビリ堂に13時54分着。そこには馬頭観音が2体あり、このルートの一番ビリ、最後の観音堂としてビリ堂と呼ぶとその由来を掲示。

同時にこの山は「花の百名山(田中澄江)」の一つになっていると書かれている。

| サネカズラ@林道終点 |

ビリ堂を過ぎてまた下り続け、林道終点を通過し15時過ぎに下山口。そこから町の通りに入り山北駅に向かう。

途中の酒屋で持ち込み可のビール、酒、焼酎を手配し「サクラの湯」に直行、早速風呂に入り約2時間いつもながらの楽しい打上げとなった。

帰りはこの時間1時間に一つしかない御殿場線山北駅から18時過ぎの国府津行に乗車。途中の松田駅で小田急組とJR組とに別れ自動解散。

以上

最明寺跡:

人里離れた山中で、密教の奥義を追求する真言宗の名刹として鎌倉時代の承久3年(1221)、松田郷を治めていた大庭平太景義がこの地に招いた源廷という僧侶が、現在地(海抜447m)に 建立したものである(当時・西明寺)。その後、文明元年(1469)隣りの大井町金子に移転しており(現・最明寺)、なぜ移転したかなど謎も多い。毎年4月10日には、庶子地区の信徒により「最明寺祭り」(供養の行事)が盛大に行なわれ、極めて仏縁の深い地である。現在では、うっそうと茂る山林の中で石碑や不動尊が静かに往時のたたずまいを残している。(松田町役場都市計画課)

他化自在天(たけじざいてん):

欲界(地獄より天上まで)の最高位、また天上界の第六天、欲界の天主大魔王である第六天魔王波旬(はじゅん)の住処。

この天は、他人の変現する楽事をかけて自由に己が快楽とするからこの名がある。この天の男女は互いに相視るのみにて淫事を満足し得、子を欲する時はその欲念に随って膝の上に化現するという。天人の身長は三里、寿命は1万6千歳という。ただし、その一尽夜は人間の1600年に相当するという。(ウィキペディアより)

(記 築地)

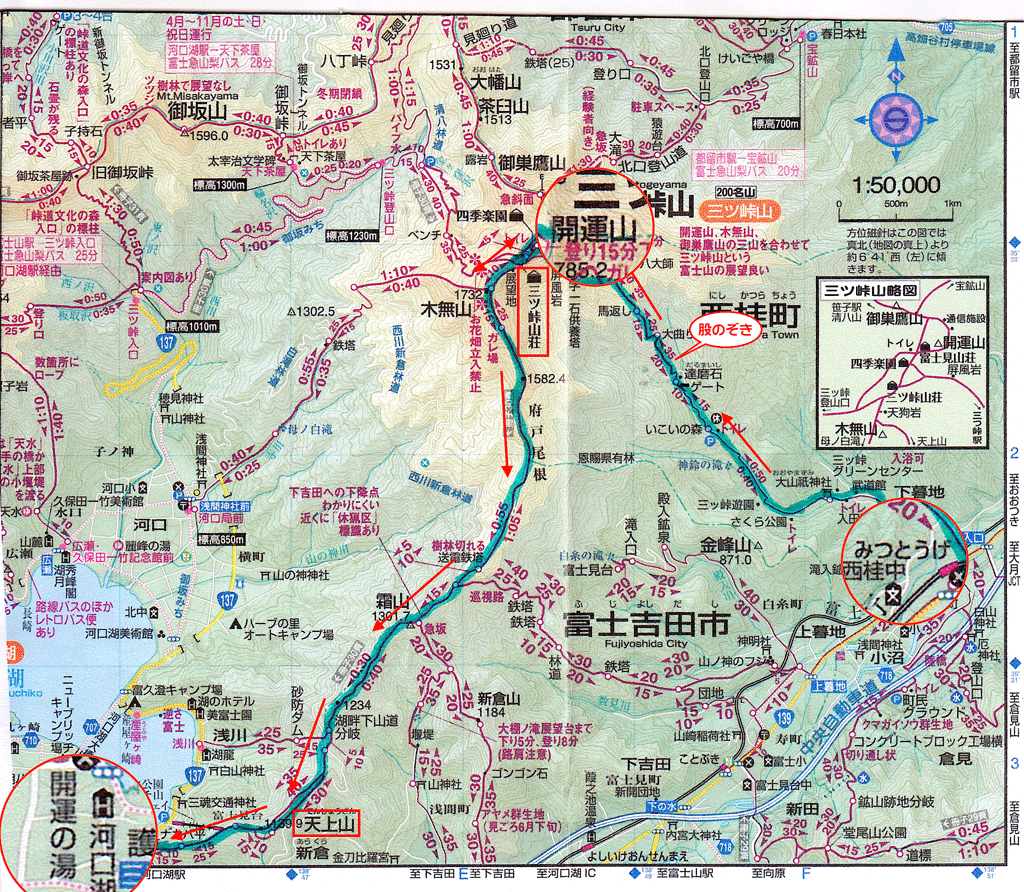

平成26年度11月粋山会定例登山

ーー 三ツ峠山での雲上宴会&星を見る会 ーー

|

- 日 程:2014年11月16日(日)〜17日(月)

- 参加者:5名(敬称略)福本、戸田、中重、成田、岡田

- 行程概略:16日10:15・富士急「三つ峠駅」集合 ⇒12:20・股のぞき(最初の富士山ビューポイント)で昼食⇒14:45・三ツ峠山荘着(ザックを置き開運山へ)⇒その後、雲上宴会と星空観測

17日7時朝食⇒7:50・山荘出発⇒府戸尾根を下る⇒10:15・天上山⇒11:00

三ツ峠山は、開運山(1785m)を最高峰に御巣鷹山(1775m)木無山(1732m)の3峰の総称で、富士山の絶景が目前で見える人気の高い山である。

今回は、天気予報が悪いことから1週間順延したため当初の人数が大幅に減った5名の参加となったが、2日間とも晴天に恵まれて富士山と紅葉を満喫でき、また皆が楽しみにしていたシェフ岡田による手料理での雲上宴会と星空観測、さらに温泉という欲張りな企画を120%達成できた山行であった。

■16日(日)

参加者全員が新宿発の快速ホリデー富士山1号で三つ峠駅に到着し、予定通り10:15に駅前を出発。「三ツ峠登山道6.3km」の標識に従って駅前から左に行き、富士急線のガードをくぐり集落を抜けて柄杓流川に沿って歩く。道は舗装された車道で、途中グリーンセンター(10:40)を経由して紅葉が盛りの憩いの森公園(11:10)の中を歩く。

| 憩いの森公園 |

さらに半時間ほど車道を歩くと達磨石(11:40)に着く。昔は修験道で栄えた山のため修験や信仰に関係の深いスポットが多くあり、達磨石には梵字で「アーク(大日如来)」と彫られている。

達磨石から山道に入るが、急な尾根道でゴロゴロした石もありビッショリ汗をかきながら40分ほど登ると樹林越しに富士山が望める股のぞきに出る。(12:20)ベンチもあり、ここで昼食を摂る。馬返しを過ぎると急登となるが、途中三ツ峠山の山頂が見える場所もありファイトが沸いてくる。

愛染明王(13:25)で一本をとり、さらに巨岩がゴロゴロしている道を縫って登り、大きな岩の不二石(13:50)を過ぎると樹林の中に石碑や石地蔵が並んでいる八十八大師(13:55)に着く。ここからは緩やかな巻き道を登るが、ガレ道や道が切れ落ちている場所もあり慎重さが必要だ。

| 屏風岩 |

| 開運山 |

愛宕尊(14:00)を過ぎ半時間ほど歩くと屏風岩(14:30)に出る。高さ100m、幅200mの切り立った岩壁はクライマーにとっては絶好の場所であり、何組もの若者が挑戦していた。落石に注意しながら通過して歩くと、山頂部の急斜面に付けられた木製の急な階段が左右に出た。右手を登ると四季楽園、左手は三ツ峠山荘に出る。我々は左手の階段を登り、三ツ峠山荘に到着(14:45)。

ザックを山荘に預けカラ身で開運山(15:05)を登る。屏風岩の頂上にもあたる山頂からは、正面の富士山をはじめ、奥多摩、奥秩父、八ヶ岳、遠く南アルプスの眺めが素晴らしい。記念撮影をし、眺めを十分楽しんで山荘に戻り、いよいよ雲上宴会である。

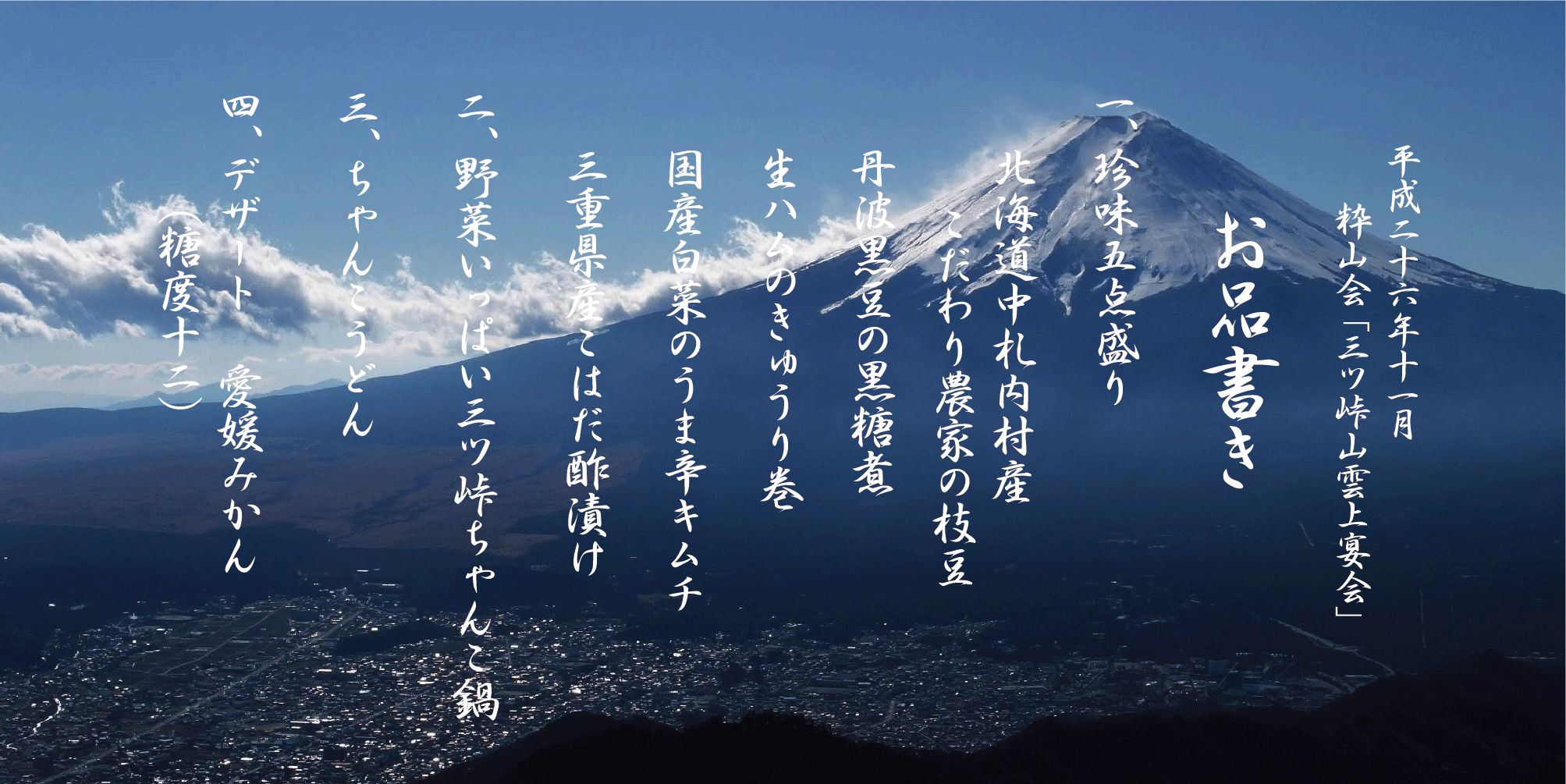

皆で段取りよく準備を行い、お品書きにある料理がテーブルに並べて各自で持参した缶ビールで乾杯。日本酒、焼酎と飲み物も、時間もたっぷりとあり大いに雲上宴会は盛り上がり、話題は山の話から昨今の政局、さらに中国や韓国との国際問題まで延々と続いた。

星空観測は外の寒さもあり、宴会終了後に空を仰いだ程度になったが、目の前の富士山が黒くシルエットのようにそびえている様はまさに"黒富士"であった。

| 粋山会「三ツ峠山雲上宴会」 お品書き |

■17日(月)

今朝も雲ひとつない快晴となった。全員が5時半に起床してご来光と朝日に輝く富士山を眺める。※写真④三ツ峠からの富士山の眺めは最高である。※写真⑤

| 三ツ峠からの富士山 |

| 河口湖を望む |

7時から朝食だが、三ツ峠山荘はご飯もおかずのメニューも豊富で美味しく全員ご飯のお代わりをしたほどだ。最近の山小屋は設備(トイレや寝具)や食事が良くなっているのは有難い。

7:50山荘を出発。山荘の右手から府戸尾根を下り木無山(8:00)に向かう。府戸尾根ルートは富士山に向かって下りることから常に見ながら歩く楽しいルートで、途中やや急な下りもあるが、おおむね緩やかな尾根歩きだ。

河口湖が望める高圧線の鉄塔が建つ展望地(9:10)を過ぎると平坦な尾根道が霜山まで延びている。さらに尾根をたどって行くと湖畔下山道の分岐(9:50)に出る。左にルートをとり尾根に出た先で林道西川新倉線(10:00)を横切り、急な上りを進むと天上山(10:15)に着く。右にわずかに下ってカチカチ山ロープウェイの富士見台駅(10:25)の脇を通り、階段の遊歩道を下り舗装路を経て国道137号線を横断して河口湖駅に到着(11:05)。

駅の観光案内所で紹介してもらい、タクシーで湖畔にある河口湖ロイヤルホテル内の河口湖温泉「開運の湯」に行き、露天風呂で汗と疲れを流し、再びタクシーで駅前に戻り運転手のお奨めの駅近くの食堂で昼食を兼ねた懇親会を開いた。ビールで乾杯した後は開運山という地酒を飲みながらモツ煮込みを始め、野菜炒め、カツ煮、焼きそばなど店主のお奨めメニューをしっかりと食べ、一同大満足だ。

それにしても開運山に登り、開運の湯に浸かり、地酒の開運山を飲み、開運づくめの2日間で、参加した5人には来年が運に恵まれた年であることを期待できる山行であった。

以上

(記 岡田)

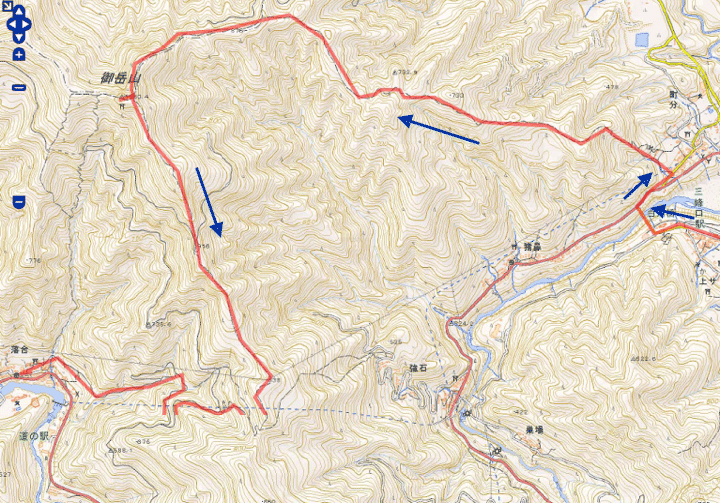

平成26年度10月粋山会定例登山

ーー 初秋の奥秩父を歩く ーー

- 期 間:2014年10月17日(金)

- 山 域:秩父御岳山(ちちぶおんたけさん 1,081m)

- 参加者:6名(敬称略) 佐藤、正田、築地、間、眞弓、立石

- 行動概要:

9:30 秩父鉄道 三峰口駅集合

12:15 秩父御岳山 山頂、昼食

13:10 山頂出発

15:15 落合 道の駅大滝温泉着、入浴・懇親会(約1時間)

|

| 初秋の奥秩父を歩いたルートマップ |

今回噴火した木曽御嶽山の王滝口からの参拝道を開いた修経者は、その名を普寛行者(ふかんぎょうじゃ 1731-1801)と言う。普寛行者は秩父大滝村落合の出身で、この修経者が地元に戻った時に故郷の山に参拝道を開き、ここを秩父御嶽山と名付けた。粋山会10月月例登山の 山域は、初秋の気配が漂うこの秩父御嶽山を選んだ。

9:30 秩父鉄道の終点三峰口に集合。晴天の下に6名の参加者が集まり、彩甲街道に沿って登山口に向かう。奥秩父の澄んだ空気と、初秋のひんやりした冷気が気持ち良い。

9:45 登山口に到着。直ぐに常明寺があり、この墓地の脇から登り始める。あまり人の歩いていない登山道でかなり急峻だ。約30分の登りの後、尾根筋に出る。この辺りまで来ると、全身にしっかり汗をかいてくる。

10:15 尾根筋にて休憩。尾根伝いの緩やかな登りが続く。広葉樹の原生林を通り抜ける涼風が汗ばんだ体を冷やしてくれて気持ちが良い。他に登山者もいない静かな山歩きだ。

| タツミチ |

11:30 タツミチに到着。ここは秩父御嶽山と鞍掛山とに分かれる登山道の分岐点だ。ここで、小休止とする。分岐の標識に引っかき傷がある。誰かが言った。「これは熊の引っかき跡だよ」奥多摩とか奥秩父のこの辺りは熊が出るらしい。ここから、山頂に向けての最後の登りに入る。足場の悪い痩せ尾根をロープを掴みあるいは木の枝に捕まりながら慎重に進む。息を切らして登り始めると、それまでの談笑が消える。

12:10 やっとの思いで強石・落合への分岐点に到着。ここまでくれば、山頂まであと僅か。

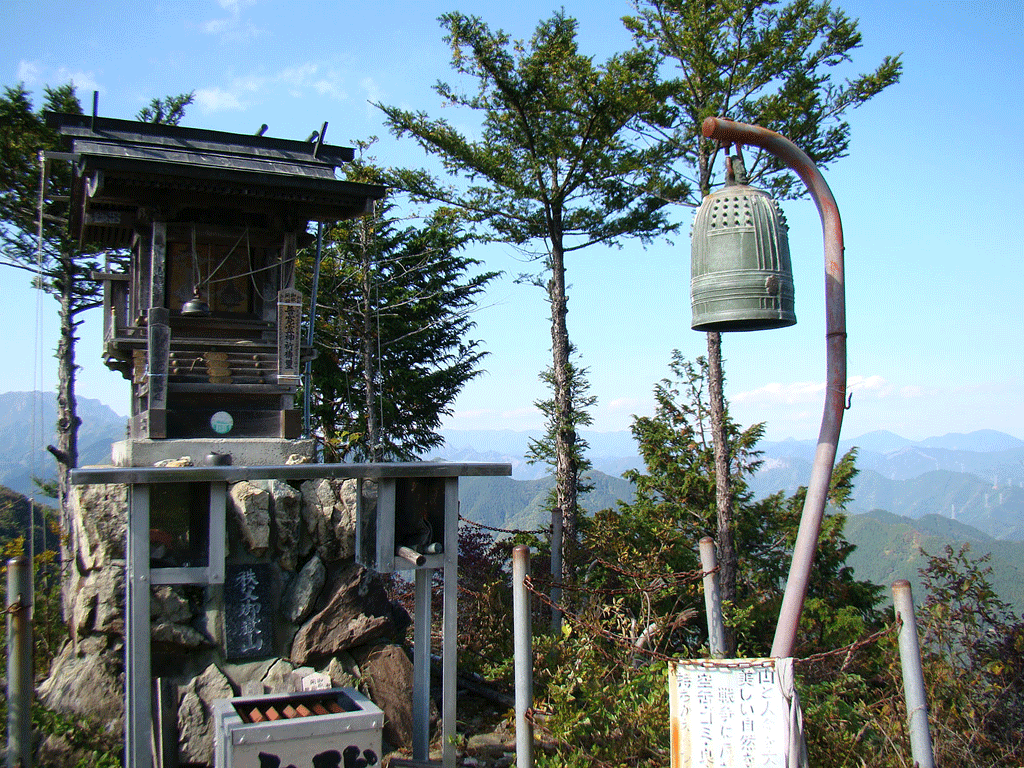

12:15 両側に狛犬のある階段道を進めば秩父御嶽山山頂に到着。ここに小さなお社があり、その脇に鐘がある。皆は思い思いに鐘を撞く。

『鐘ひゞく秩父御嶽小春空』(築地さん一句)

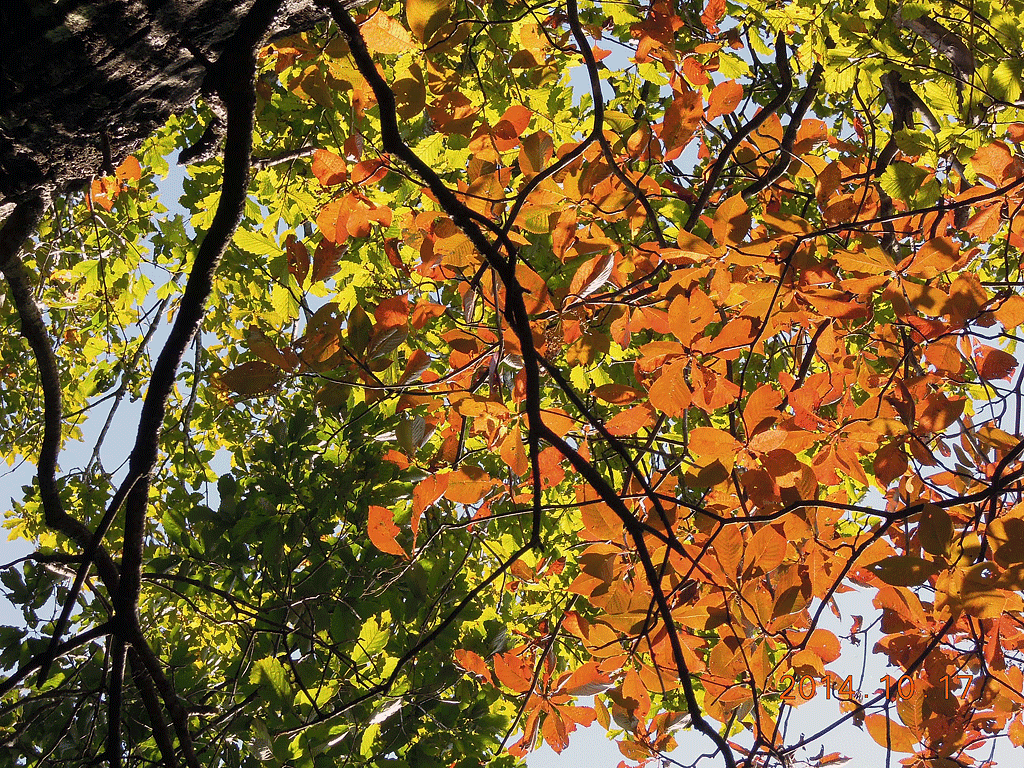

さすがに山頂まで来ると、少し紅葉が始まっている。晴天の下を白い雲が南から北にゆっくり流れてゆく。時間がゆっくり流れていることを感じる。

山頂からの360度の展望が素晴らしい。武甲山、雲取山、秩父湖、そして特に両神山の威容が眼前に迫ってくる。小さなお社の前で昼食とする。昼食の終わりかけたころ、間さんが真っ赤に熟れたリンゴを皆さんに配ってくれる。一口戴くと、口の中に甘酸っぱい味が広がって思わず声が出る。「美味っ!」

| 山頂のお社と鐘 | 山頂にて | リョウブの紅葉 |

| 両神山 |

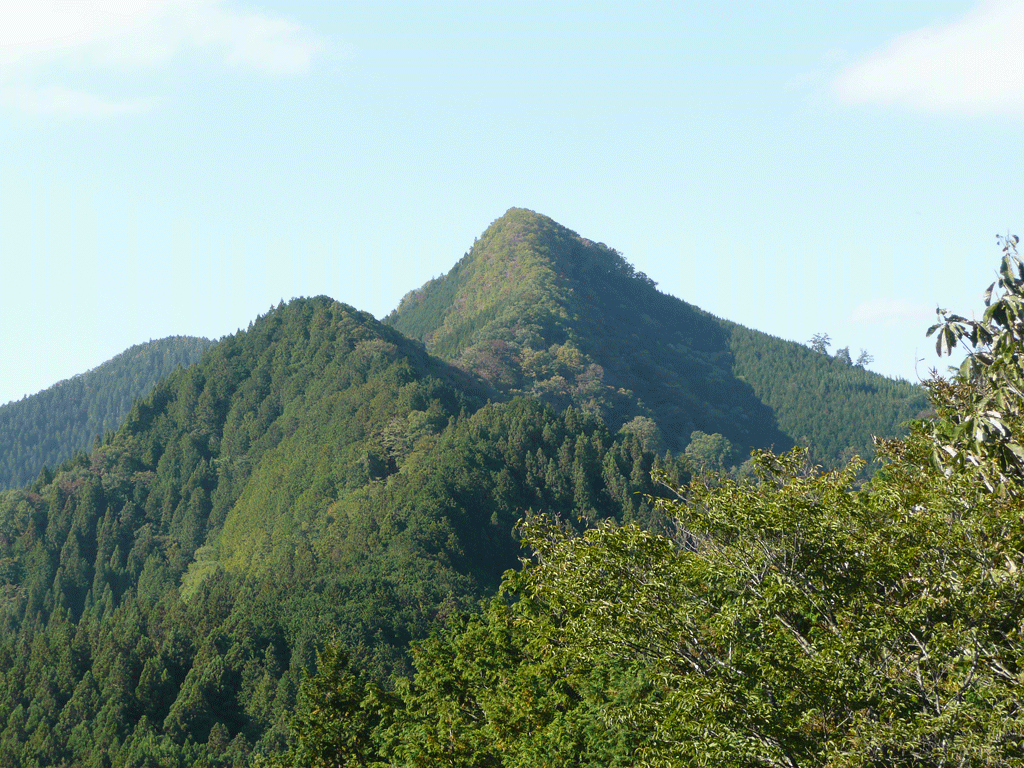

| 秩父御嶽山を振り返る |

13:10 長めの昼食を終えて、強石・落合への分岐点にまで戻り、ここから強石・落合方面に下って行く。 急な下り坂が続く。鎖のあるヤセ尾根を慎重に降りて行き、約50分。

14:00 休憩。ここから、秩父御嶽山を振り返ってみると改めて、その山容の素晴らしさに見とれてしまう。よく手入れの行きとどいた老杉の立ち並ぶ植林地帯を進んでいけば、杉ノ峠に到着。杉ノ峠で強石方面と落合方面に分かれ、落合に向かう。丸太橋のある渓流沿いの道を下っていくとやがて、落合に到着。麓の神社に咲いている秋明菊のピンクが鮮やかに映えている。

15:15 大滝温泉 遊湯館に到着。しっかり汗のかいた体を天然温泉に浸す。目の前をゆっくりと流れる荒川上流を眺めながら、至福のひと時を過ごす。お風呂を上がって例によって懇親会を催す。大ジョッキになみなみと注いだ生ビールで乾杯をして、再度声が上がる。「美味っ!」

誰かが、提案する。「西武秩父駅の近くにも美味しい居酒屋がありそうよ。そこで2次会はどう?」

お天気に恵まれ、しっかり汗をかき、大いに盛り上がった山行でした。

以上

(文責:立石裕夫)

平成26年度8月粋山会定例登山

「夏合宿山行」

- 期 間:8月4日(月)〜9日(土) 5泊6日(車中泊1日、山小屋泊4日)

- 参加者:岡田、蒲生、正田、立石、田中、築地、中重、成田、藤崎、眞弓、和角 11名

- 踏破した山:立山・雄山(3003m)大汝山(3015m)―竜王岳(2872m)―鳶山(2616m)越中沢岳(2356m)―間山(2585m)北薬師岳(2900m)薬師岳(2926m)

|

| 立山~薬師岳縦走ルートマップ (拡大し本文の番号を参照下さい) |

今回の山行は、①平均年齢が70歳を越えるメンバーを考慮し、コースレートの8割程度でゆっくり登り、天候が安定している午前中に行動して午後は早目に小屋に到着できる行程 ②雪渓あり、岩稜あり、お花畑ありで変化に富んでおり展望も素晴らしく夏山を十分満喫できるコース、という藤崎さんが綿密に考えられた企画である。 生憎、前線と台風11号の影響で、晴天に恵まれたのは7日だけであったが、出発前の事前の検討会も功を奏し1人の怪我人、脱落者もなく全員大満足の夏合宿であった。

- 8月4日(月) 我々メンバーの半数は毎日新聞社前を22時20分にバスで出発、残り半数は新宿で乗車し関越道を経由して、途中3回のトイレ休憩をとり立山・室堂に向かう。夏山シーズンに入っておりバスは満員。

- 8月5日(火) 立山有料道路が6時に開門され、約50分で室堂バスターミナルに到着。ここの標高はすでに2420m。ホテル立山①でトイレと朝食(弁当持参の方はホテル裏のテラスで)を済ませ、身支度を整える。立山山岳警備隊に登山届を提出。登山口にある名水「玉殿の湧水」を水筒にたっぷり入れて8:05山行を開始。

目の前の雄山(おやま)、大汝山(おおなんじやま)、富士の折立(ふじのおりたて)の3つのピークを称して立山とよんでいるが、ガスがかかって周囲の山々は見えない。室堂平をあとに、平地の4分の3ほどの薄さであるが清々しい空気を一杯に吸って石畳の道を進む。途中雪渓が6か所あり注意しながら進むとガスが晴れて眼下に富山湾が見える。

9:05一ノ越山荘②到着(標高2700m)。水、雨具など最小限の荷物をナップザックに入れ、雄山、大汝山へのピストンに向かう。9:30小屋を出発。いきなりザラザラの岩屑の登りで、落石に気を付けながら二ノ越、三ノ越辺りで突然ライチョウが現れ我々登山客を一向に怖れず目の前で砂浴びを始める。五ノ越が頂上台地ですぐ横に雄山神社社務所があり登山者で大変な賑わいだ。途中で、親に見放された少女を助けながら登ることになるアクシデントもあったが10:45雄山③を登頂。

小雨が降りしきり風とガスがますます激しくなってきたため、ここで引き返すことも検討したが、多数意見で登ることに決め11:00雄山を出発。ルートは大小の岩がゴロゴロして登りにくいが、岩に張り付くように咲くイワウメやイワギキョウが目を楽しませてくれる。半時間ほどで立山の最高点である大汝山④に到着。ガスがなければ目の前に黒部湖を隔てて針ノ木岳、スバリ岳、南には明日から登る竜王岳、五色ケ原や薬師岳や遠く槍ケ岳や富士山まで望めるのだが残念だ。風も強く、記念撮影をして早々に下山。13:00一ノ越山荘⑤に戻る。今日は一気に標高の高いところへ来たこと、バスでの寝不足などの理由で禁酒令を発令、全員しかたなく夕食後早々と床につく。立山・雄山山頂 ライチョウ(雄山)

夕方から風雨はますます強くなり、飛ばされて大けがをした登山者も出たようで、早目に下山したのは適切な判断であった。 - 8月6日(水) 相変わらず風雨は強く、雨具を着て6:53一ノ越山荘を出発。今日以降、トップは田中さんにお願いする。悪天候のため予定の浄土山への登頂はあきらめる。雨とガスで周囲は全く見えず砂礫の尾根をひたすらジグザグに登るため疲労度は高まるがルート脇で出会ったライチョウや様々な高山植物が咲き疲れを癒してくれる。竜王岳の西側山腹を巻いて南面に出たところで下りとなり慎重さが要求される。鬼岳の鞍部には火山性の大きな岩塊が点在し歩きにくい。ここからは稜線の東側となるが、鬼岳の東面には大きな雪渓があり、アイゼンを装着して慎重に渡ろうとしたその時、突然ガスが晴れ青空が見え、今まで見えなかった周囲の視界がパッと開け、一同写真を撮りあう。「やっぱり来てよかった!」と歓声があちこちで上がった。

雪渓は合計3本あり、全長4-500mほどであった。獅子岳までのルートはピンクのハクサンフウロや紫のイワギキョウなど高山植物が群生し、岩稜と見事に調和して疲れを忘れさせる。鬼岳の雪渓

10:30獅子岳⑥を登頂。昼食をとり、11:05出発。山頂から黒部側をザレた斜面を緩く下ったあと、鉄ハシゴもある急な下りの厳しいルートが長らく続く。12:25ザラ峠に着く。峠からはほぼ稜線上を鷲岳の赤茶けた崩壊壁を眺めながら登ると、五色ケ原山荘に続く木道となる。13:30五色ケ原山荘⑦に到着。

五色ケ原山荘では思いもかけず風呂の設備があり、トイレも水洗でちょっとしたシティホテル並みの山小屋で全員大喜びとなった。ミーティングルームでビールで乾杯中、仲間の1人が「クマがいる!」と叫んで飛び込んでくる。「それッ-」とばかりに全員西側の窓にかじりつき遠方の西斜面に動く熊を遠望でき皆で大いに楽しめた。 - 8月7日(木) 念願の晴天に恵まれ、五色ケ原山荘の周囲の山々が輝いている。5:40山荘を出発し、しばらく緩やかに登る木道を歩き、岩の道になると鳶山である。展望は360度開け、五色ケ原の全景を見渡せ、竜王岳、雄山も見える。行く手にはこれから登る越中沢岳が、その先には目指す薬師岳が見えている。これから登るルートがはっきり見えているので自然とワクワクした気持ちになる。鳶山からはハイマツと灌木と露岩の細い尾根を鞍部まで下ってから、緩やかな登りである。9:15越中沢岳⑧を登頂。越中沢岳の北面は穏やかだが、頂上を越えたとたん、南面はいきなり急傾斜となり岩や灌木をつかまりながらきつい斜面を下降する。しかし、岩稜にはお花畑が点在して目を楽しませてくれるのが救いだ。きつい登り下りを何度か過ぎ、樹林帯に入り13:45スゴ乗越小屋⑨に着く。

夕食の5時まではビールと持参の焼酎でいつものように宴会となった。小屋からは越中沢岳からの厳しい下りの斜面が遠望でき、「よくあんなところを下りてきたな」と一同感嘆しあった。又予期せぬイベントとして、物資の補給でヘリが到来し小屋の真上で凄い爆音と風を捲き上げてホバリングする貴重な場面にも立ち会えた。越中沢岳からの薬師岳 鳶(とんび)山山頂 - 8月8日(金) 昨日とは打って変わり小雨まじりでガスが立ち込め視界も悪い。5:40小屋を出て、しばらくは樹林帯を歩く。すぐにガレ場の歩きにくい道となり間山の手前まで続く。7:08間山を登頂。間山を越えると樹林帯は終わりハイマツ帯になる。風と雨はさらに強くなり雨具を装着して、黙々と歩く。

北薬師岳が近くなると、ルートは稜線の西側を通るようになり、大きな岩塊を乗り越えていく。北薬師岳に登ると、目の前に金作谷カールが見えてくるが風雨が強いため景色を見る余裕がない。大きな岩がゴロゴロした箇所をバランスよく伝って進むが、足を踏み外したら大怪我間違いなしの危険な所だ。切り立つ絶壁を目の隅にいれながらの痩せた岩尾根のアップダウンを繰り返しながら高度を上げて行くと頂上に薬師如来が祀られる薬師岳山頂⑩のピークに10:47登頂。一同感激に浸る。風雨が強くガスで覆われているため雄大な眺めは諦めなければならない。薬師岳山頂

記念撮影を済ませ下山することにした。ザラザラした砂礫の道を下っていくと新しい薬師岳山荘が見えてくる。11:45山荘の軒を借り、一杯200円の味噌汁を注文し遅めの昼食をとる。12:50薬師平の広いお花畑に出る。この辺りから雨脚が強くなる。その後、道は歩きにくい岩のゴロゴロした沢を40分ほど下り、道が沢を離れると薬師峠のキャンプ場に出る。

キャンプ場から緩やかに登ると木道があらわれ、14:07太郎平小屋⑪に到着。ここは黒部源流の登山路の要の位置にあり登山客でいっぱいの規模の大きな小屋である。 - 8月9日(金) 台風の影響で今にも雨が降りそうな不安定な天候だ。いよいよ折立に向けて下山にかかる。皆の足取りは快調だ。草原の中に緩やかな木道がのびている。斜度が増してくると石畳の道となる。五光岩までくると右手に昨日登った薬師岳も望め、遥か北方に剱岳もしっかり見え、左の眼下には有峰湖の湖面が見える。少し下がり、鞍部を過ぎると1871mの三角点の広場がある。2時間半ほどで折立のバスターミナル⑫に8:40到着。9時20分発のバスに十分間に合った。予定のある岡田さんはそのまま有峰口〜富山駅経由で一足先に帰ることになったが、残り10名は亀谷温泉⑬で入浴、疲れを癒し、14:00発の新宿直行バスの発車まで昼食を兼ねての打ち上げ会を開催し、今回の夏合宿を無事終了した。トップ、ラストをそれぞれ務めて頂いた田中さん、築地さんを初め 今回は参加した人すべての人が頑張って歩き通したこと、そして気持ちを 一つにして行動出来たことが成功につながりました。皆さん有難うございました。

最後に写真係の中重さん、そして動植物を多く撮影してくれた正田さん、素晴らしい写真を有難うございました。アオノツガザクラ イワイチョウ クロユリとシナノキンバイ

以上

(記 岡田、藤崎)

※ 出会った動物たち:ライチョウ、クマタカ、トビ、ウグイス、イワヒバリ、ウソ、ツキノワ熊

※ 観察できた高山植物:

(白色系)タカネウスユキソウ、タカネツメクサ、タテヤマリンドウ、ウメバチソウ、イワウメ、アオノツガザクラ、イワイチョウ(黄色系)ミヤマキンポウゲ、キバナシャクナゲ、ミヤマダイコンソウ、ウサギギク、ニッコウキスゲ、ミヤマアキノキリンソウ

(赤色系)コイワカガミ、ハクサンフウロ、ヨツバシオガマ、クルマユリ、ハクサンシャクナゲ

(紫系)イワギキョウ、ミヤマリンドウ、タテヤマウツボグサ、クロユリ

粋山会2014年7月山行実施報告

『山上の楽園を楽しんだ苗場山』

- 実施日:7月15日(火)〜16日(水)

- 山 域:苗場山(なえばさん2145m)

- 参加者:12名(敬称略) 正田 立石 田中 築地 戸田 中重 成田 福本 三木 柳瀬 和角 間

- 行動概要:15日(火)10時:登山口から山頂へ(祓川コース5h)⇒16時:湿原散策(木道往復1h)⇒18時:夕食 ⇒20時:星空観察、苗場山頂ヒュッテに宿泊

16日(水)4時半:山の展望 ⇒6時:朝食 ⇒7時:山頂から秋山郷へ(小赤沢コース6h)⇒13時半:楽養館(栄村保養所)にて入浴・懇親(2h)

| 苗場山へのアクセスと登山ルート |

百名山の1つである苗場山は山上の広大な高層湿原でも知られている。山頂の緩く傾斜した長い稜線は、かなり遠くの山からも容易に識別できる。今回はその山頂に泊まり、湿原散歩、山岳展望、花と星空の観察等を楽しむべく計画された。

越後湯沢駅に集合し、ジャンボタクシーで登山口に到着。

芝草の木道からすぐ石だらけの坂道になる。時折霧が流れ、日照りにあわずに助かった。道端にはピンクの鈴蘭に似たウラジロヨウラク、真っ白なモミジカラマツ、お馴染みのイワカガミ、ツマトリソウ等々いろいろ咲いている。

| ウラジロヨウラク | モミジカラマツ |

神楽ヶ峰を越えてほどなく雷清水。湧水の冷たさが心地好い。少し下った鞍部の先は今日最大の急登で標高差150mの雲尾坂。皆の足が急激に鈍ったが、20分程頑張ると平らな湿原となり歓声に変わる。苗場山の頂上はその一角だけ樹林に遮られて眺望はない。少し進むと眼下に大きな湿原が広がる。緩く傾斜した湿原の上部には木製の大きな四角い展望デッキが見える。今日の宿、山頂ヒュッテの大きな屋根も見えた。受付を済ませ、軽装になる。

| 静寂な湿原での憩い | ヒメシャクナゲ |

いよいよ、湿原散策に出発。雪渓やシラビソの疎林を過ぎると視界が大きく開け、大小の池塘が散在する。池塘を縫って木道が延々と伸びていて、湿原の奥深さを実感する。小さなワタスゲやヒメシャクナゲたちにしゃがんで挨拶。キンコウカは蕾をたくさん膨らませて、湿原を黄色一色に染める出番の時を待っている。木道終点で引き返し、静寂な大自然の中をゆっくり戻った。

『綿菅の影も動かぬ昼池塘』(田中さんの投句より)

ヒュッテに戻って即、ビール乾杯。戸田さんが早速ブランディ紅茶を淹れる。柳瀬さんが運び上げた焼酎1升を出す。おつまみも色々並んで野外パーティが始まる。嗅ぎつけた羽虫が急に増えて纏わりついてきた。慌てて虫除けを塗りまくり、そして宴席は続く。

平日ゆえヒュッテの客が少なく、我々は2階を貸切で使えた。食堂兼談話室もゆったり。夕食のカレーは結構美味しい。

| 夏の大三角形 @苗場山頂 |

星空観察予定の8時、曇っていた空が満天の星空に変った。7月の星空は賑やかだ。真っ先に今が旬のサソリを探す。その大きさに皆感激。白鳥と七夕の星(夏の大三角形)、北斗七星などは云うに及ばず、天頂には冠がくっきりと輝いていた。

『山小屋の消灯早し星の夜』(田中さんの投句より)

翌朝は夜明けの山々と池塘の展望が素晴らしかった。真東にあたる左手奥の谷川連峰が朝日に輝き、そこから右へ切れ目なく山稜が続く。南に白砂、佐武流(さぶる)、さらに右方には志賀高原の岩菅。真西に聳える鳥甲山は残念ながら右手に隠れて見えない。60km先の日光白根が谷川岳のかなたに見えて、草津白根が佐武流山の右に見えた。湿原はまだ眠っているが、大小数々の池塘群が白く光って浮き上がる。筆舌に尽くせない雄大な光景を前にしばし佇む。小鳥たちの歌も聞こえてくる。

| 朝日に輝く谷川連峰 | 光る池塘と白砂山・佐武流山〜岩菅山 |

朝食後、展望デッキに下りて、すっかり明るくなった山々と湿原をもう一度見渡してから下山路についた。木道を覆う雪渓を過ぎると、道は右へ緩やかなカーブを描く。次々現れる池塘は青空を映してブルー一色。背後の山々は夫々に個性ある立体構図を見せる。ここはまさしく、山上楽園のプロムナードである。道を大きく廻りこむと待望の鳥甲山が現れた。ピラミダルなピークはさすが景観全体のランドマークである。ここで楽園ともお別れとなる。

|

|

|

| 苗場山頂ヒュッテにて | 白砂山・佐武流山をバックに | 岩菅山〜鳥甲山をバックに |

九合目を過ぎるといきなり急坂に突入。台地の端だから当り前と言わんばかり。ここから小赤沢までは通常3時間と書いてあるが、我々は慌てずゆっくり下りた。道々良く眺めてみると、なかなか変化のあるコースだ。急坂には所々に鎖や縄ロープが垂らしてあり、泥んこ道には短く切った丸太を縦に並べて埋め込んである。標識は丸太棒を削って書いてある。

時折、小赤沢の里が見え隠れし、足元には黄色のミゾホウズキやハナニガナ、急斜面にはムラサキヤシオなどが咲いていた。

ほぼ中間の四合目に良い水場があって、胡麻塩のおにぎりを頬ばる。林相がシラビソからブナに変りだいぶ歩き易くなる。ふかふか落葉の道は新緑が美しい。丸太3本の橋で沢を渡り、やがて着いた大瀬ノ滝でしばし涼をとる。

温泉とビールが待つ楽養館までは早足となる。

| ムラサキヤシオ | 大瀬ノ滝 |

2日間の汗と疲れを赤茶色の湯に流し、乾杯すると気分もすっきり。バスとの時間調整で歓談タイムは2時間余もある。山里情緒とお湿りに釣られて話が弾み、酒がすすむ。バス停隣の秋山郷民俗資料室まで車で送ってもらい、少しだけ秋山郷に触れた気分でバスに乗った。

『雨至り霧も連れ来る山の里』(田中さんの投句より)

今回の山行は梅雨空を心配したが、幸いにも2日間とも好天に恵まれ、12名という大勢にも拘らず、全員のご協力のお蔭で、予定の計画をすべて無事に実行できた。

広大な高層湿原と雄大な山岳の170°展望、無数に点在する池塘と山々の織りなす絶景、池塘の周りでそよぐワタスゲ、満天の星空、そして厳しかった急坂の登り降り、元気づけてくれた花々と小鳥たちの囀り等々、苗場の大自然を存分に楽しめた山旅であった。

以上

記 間佐五郎

註:田中さんが歩きながら読まれた五七五を投句していただき、3句を文中でご披露させていただきました。

粋山会平成26年度6月粋山会定例登山報告

『残雪に輝く会津駒ケ岳(2133m)を行く』

- 目的地:会津駒ケ岳(日本百名山)

- 実行日:6月25日〜27日 2泊3日

- 参加者:藤崎 中重 間 真弓 立石 蒲生 成田 佐藤 戸田計9名

梅雨の切れ目の天気に恵まれ、残雪を踏み、目にしみる新緑、そしてかれんな花、360度の展望をみながらのすばらしい登山でした。

25日:桧枝岐温泉(ヒノエマタ温泉)に宿泊、雷も鳴り荒れた天気であったが午後遅くから回復村の中を散策。

村の歌舞伎の舞台を見る。ローマの円形劇場のような見物席がある何んとなくその光景が目に浮かぶ。夜には星も見ることができた。

明日晴れることを期待し眠りについた。

26日:雲ひとつない期待通りの晴れ、登山口まで宿の御夫婦に送ってもらい登山開始。

開始からすぐ急な木の階段、そこから急登がつづく。

| 右手に会津駒ヶ岳 |

| 駒ヶ岳の頂上と燧ヶ岳 |

| 中門岳の緩やかな尾根と越後の山々 |

見事なブナ林の新緑の中、高度を稼ぐ。唯一の水場で今日使う水の補給、苔むした岩肌からつめたい水。

周りには雪が残っていた。さらに急な登り、振り返ると白根山を主峰とした日光連山、やがて傾斜が緩やかになると雪を抱いた会津駒ケ岳が前方に望まれる。雪の白さと木々の緑のコントラスト、何とも言えない。

左には尾瀬の主峰、燧ヶ岳が見える。雪の斜面を注意深く一歩一歩進むと三角屋根の今日の泊まりの駒の小屋に着いた。

小屋の周りはまだ雪で覆われており駒の池、湿原も雪の下だった。

昼食をとってから天気の良いうちに会津駒、中門岳へ、会津駒は余り展望はきかない。

中門岳への途中の展望は素晴らしい。

今まで見てきた山に加え越後の山(越後駒、中岳)、百名山平ヶ岳、浅草岳等がぐるっと見える。

樹林帯の緑を超えて雪を抱いた山々の姿が目に焼き付いた。

今日の泊まりは自炊である。持ち寄ったレトルトカレーで夕食をとる。日が沈む頃雲がでてきた。わずかに沈みゆく太陽を見ることができた。明日の天気が心配である。

2時間ぐらい寝てからみなで外に出る。

満天の星、南の地平線上にさそり座が大きい、白鳥座、北斗七星、カシオペヤ等、みな煌々として眩しい ‥‥ 久しぶりに見た星空であった。

| 会津駒のモルゲンロート | ||

| 燧ヶ岳を見ながら尾根道を進む | ||

|

27日:

ご来光を見るため4時に外に出る、東の空が燃え始める。小屋の前の雪渓に集まる。

そこからは大戸沢岳のかげになる。

2人だけもう少し下り御来光を眺める。会津駒のモルゲンロート(朝焼け)真っ赤な太陽がゆっくりと顔を出す。

この瞬間本当に心が洗われる。

持参のパンとハム、チーズ、野菜、スープ、コーヒーで朝食をとり6時に出発。

正面に燧岳、至仏山、横に越後の山々をみながらの快適な尾根歩き、ところどころ雪渓を歩く。

シラネアオイ、ショウジョウバカマ、オオバキスミレ、ムラサキヤシオ等色々な花が見られる。

大津岐峠(オオツマタ峠)からキリンテに向かう予定であったが分岐が見つからず通り過ぎてシラネアオイオオバキスミレいた。雪の斜面がずうっと続く。

このまま御池に向かうことにした。

| 大津岐峠から望む会津駒ヶ岳と中門岳(左肩) |

| ハクサンコザクラ |

キリンテから一般道を1時間歩くより尾根を歩いた方がいいだろうと弁解しながら進んだ。あっ「ハクサンコザクラ」この山行で見たかった花にようやく会う。それも群落。道をまちがえたおかげ。

残雪が多く湿原も埋まっておりもう見れないのかなと思っていたので余計に嬉しかった。

御池ロッジで汗を流す。

急な登りが続いた山であったが新緑のブナの森を抜けるとハクサンコザクラ残雪に輝く会津駒、中門岳からの360度の展望、そしてたくさんの花、また夜空の星、ご来光、盛り沢山の素晴らしさを与えてくれた山行であった。

以上

記 戸田 邦男

粋山会平成26年度5月定例登山報告

『新緑と絶景を楽しむーーキツツキの住む奥武蔵への山旅』

- 目的地:奥武蔵の天覚山、多峯主山、天覧山を縦走

- 実行日:5月18日(日)

- 参加者:満岡 田中 立石 戸田 間 藤崎 真弓 柳瀬 和角 蒲生 計10名

5月18日、DF登山同好会有志で、風薫り新緑鮮やかな奥武蔵の天覚山、多峯主山、天覧山を縦走する日帰りの山旅をした。参加者は、満岡、田中、立石、戸田、間、藤崎、真弓、柳瀬、和角、蒲生の10人(敬称略)。当初は、2月の月例登山として計画されたが、2月は大雪、5月15日は雨天のため日程変更して漸く実現した。なお月例に参加予定だった佐藤、築地、中重の3氏が今回参加できなかったのは残念だった。

1.天覚山(445.5m)

澄み切った青空のもと西武秩父線東吾野駅に集合(9時18分出発)。目の前に広がる山並みに心躍る。駅の反対側に渡り、民家の脇から小川の瀬音を聞きながら林道を進むと天覚山の登山口に着く。沢と尾根の二つのコースがあり、尾根を辿る。

| 天覚山頂にて |

森林の中を進むといきなり急な登りとなり息が喘ぐ。高度を上げていくと、ところどころ眺望が開け、新緑まばゆい奥多摩の山や都心の高層ビルが遠く霞んで見えた。爽やかな風に苦しさが和らぐ。何回か急登を繰り返すと漸く尾根筋の上に出て林に囲まれた両峯神社跡の静寂な広場に着く。そこから右側の巻き道をひと登りすると天覚山頂になる。その道沿いの右側の木にキツツキの巣穴を発見。10時20分山頂到着。180度の展望に思わず声があがる。左方には大山、蛭ヶ岳、檜洞丸など丹沢山系がクッキリと見え、中央から右方には、大岳、御前山、三頭山、本仁田・川苔山など奥多摩の山々が迫る。

2.東峠を越えて久須美坂へ

天覚山から、東に向かう急坂を一気に下り、林の中の緩やかな登りと下りを経て東峠に至る(11時5分)。東坂への最後の下りは急な崖でなかなかスリリングだった。そこから久須美坂までは右側の飯能グリーンカントリーに沿い、ところどころ鮮やかなフェアウエイが見える。しかし10数回のアップダウンを繰り返す本格的な山道で、予想外に手強い。釜戸山への分岐を越え(12時)小高い丘に出て右に曲がると飯能の街を見下ろし、更に林の道を進むと漸く久須美坂に着く(12時30分)。そこから2〜3回登り下りをすると久須美三角点(277m)に至り(12時40分)、少し下った展望台で昼食をとる(12時45分〜1時15分)。

眼前に緑豊かな飯能郊外とこれから登る多峯主山が見えるが、まだまだ遠い。仲間が作ってくれた味噌汁が上手い。

3.多峯主山(とうのすやま)(270.8m)

登山口は、久須美展望台から一旦民家のあるところまで下り車道を右に暫く歩く。多峯主山へはその前の小高い山を越え麓まで下りてから登り返すので、午前中に山道のアップダウンを繰り返した足と膝には結構こたえる。連休に下見をしたときは多峯主山の登り口でキツツキが盛んに木穴を掘る音が林の中で木霊していた。耳を澄ますが、今日はキツツキの声は聞こえないようだ。しかしところどころに咲くコアジサイ、マルバウツギ、ガクウツギ、山つつじ等の花が目を楽しませる。

| 奥多摩〜奥武蔵の山々と初夏の山道を飾る白い花たち |

最後の登りを終えて山頂南部にある御嶽八幡神社に到着(2時30分)。お参りをして西に広がる奥武蔵の展望を前に一息入れる。風が何とも心地よい。

多峯主山頂到着(2時45分)。ここからはほぼ360度のパノラマが開け、越えてきた奥武蔵の山と奥多摩の山の景色が雄大だ。

4.天覧山(197m)

| 新緑したたる湿原沿いの道にて |

多峯主山頂からはロープを握って男坂を下り左方向に天覧山への道を辿る。快適なハイキングコースで、常盤御前(義経の母)が美しい景色に何度も振り返ったとの伝承が残る見返り坂の景勝地を通り過ぎると、天覧山への最後の登りとなる(山頂到着3時30分)。

山頂そのものが展望台となっていて、今まで見てきた山々が一望できる。ここからの眺望も本当に素晴らしい。この日は地元の人が登山者のカウントをしており、我々は1000人まで後少しとのことだった。天覧山からは鎖のある岩場を通って羅漢像を見ながら下りる。麓にある能仁寺に立ち寄る(3時55分)。風格のある立派な古刹で、お参りをして簡単な身づくろいをしてから、飯能駅近くの馴染みの飲み屋に急ぐ(4時20分到着)。歩行時間5時間30分の後に呑んだビールは本当に美味しかった。大いに盛り上がって今回の山旅を終えた。

以上

記 蒲生邦道

粋山会平成26年度4月定例登山報告

「満開の山桜とミツバツツジを楽しんだ川苔山登山」

- 目的地:川苔山(かわのりやま1,363m)

標高差登り1,053m下り1,080m行程距離15.36km - 実行日:4月27日(日)

- 参加者:田中 間 柳瀬 佐藤 蒲生 立石 藤崎 和角 岡田 築地 正田 眞弓 計12名

- 行 程:約8時間

鳩ノ巣駅 出発8:30-9:28 大根ノ山ノ神着-11:05 大ダワ分岐-11:40 舟井戸―12:10 川苔山山頂着

川苔山山頂出発 12:45-13:00 曲ケ谷北峰―13:45 エビ小屋巻道-14:35 赤杭山-15:20 古里川井分岐-16:25 川井駅着

4月例会登山は、多様な登山ルートと変化に満ちた地形の為、登山者に人気のある奥多摩川苔山を目的とした。当初の登山計画では、川乗橋バス停より細倉橋―百尋ノ滝―川苔山山頂―舟井戸―鳩ノ巣駅のコースを企画したが、実行の一週間前になっても細倉橋より山頂までが通行止め(百尋ノ滝付近が雪渓崩れにより危険)の為、急遽上記ルートに変更した。今年2月の豪雪が未だに影響を及ぼしている。2月・3月例会登山が、いずれも天候不順(大雪と雨)の為中止となり、またもや中止になるのではと危惧されたが、幸い今回は天候に恵まれた。

JR奥多摩線鳩ノ巣駅に、全員が集合時間通り8時15分に到着。天気は快晴、気温10度前後(予報の最低気温は6度)、湿度は低く、快適な朝となった。

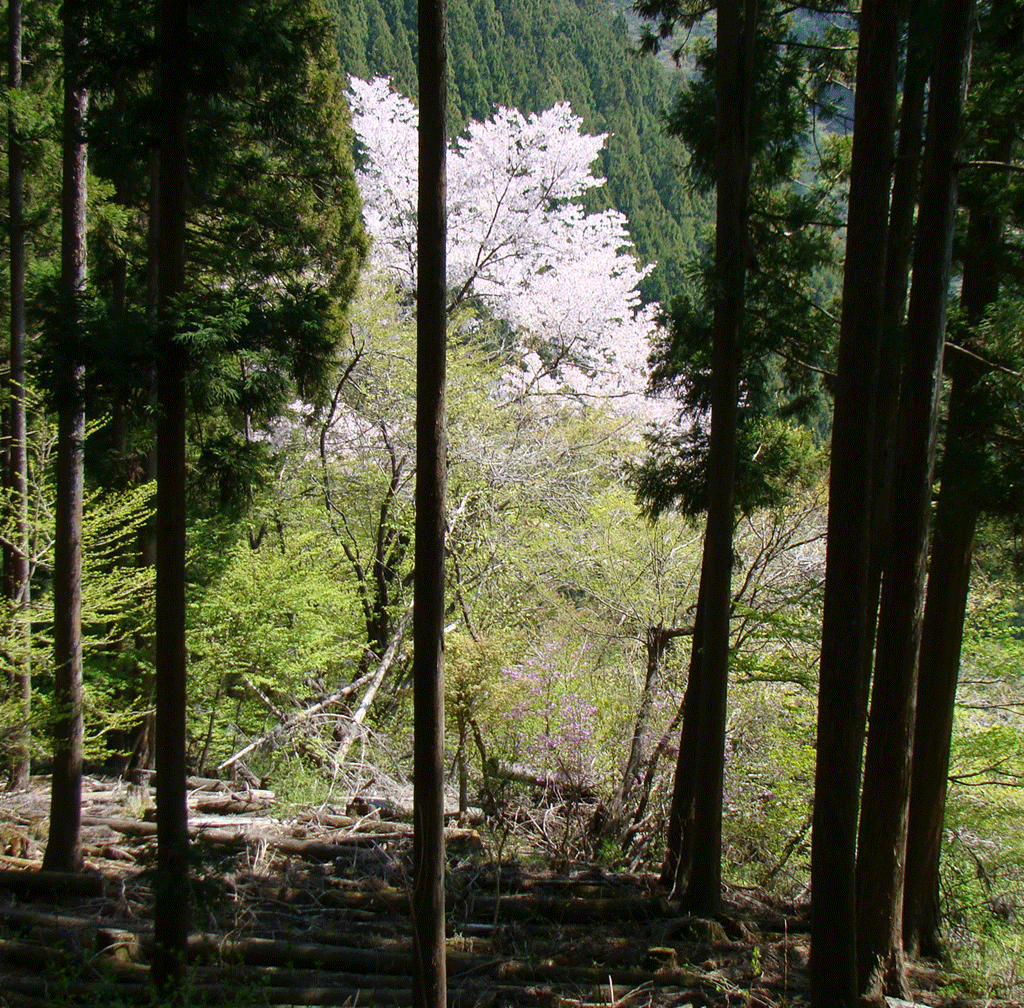

隊列の先頭を田中さん、しんがりを藤崎さんにお願いし、予定通り8時30分に出発。若干きつめの登りを会話を楽しみながら1時間かけ、大根ノ山ノ神に到着。大ダワ分岐の手前までは平坦な道やなだらかな登りが続き、満開の山桜、ミツバツツジ、そして様々な草花に出会い、間さんの詳しい解説が始まる。又、山雀や四十雀そして珍しい筒鳥の鳴き声を楽しむ。

田中健一さんの秀作 "奥山にひとりで咲いてゐる桜" "筒鳥の声も遥かに杉木立" が後ほど披露された。

大ダワ分岐あたりより急な登りが続き、メンバーの会話も途切れがちになる。

また、沢には雪が残っており、途中2回小さな雪渓を渡った。11時40分舟井戸に到着し、長めの休憩と記念写真を撮影。元気を取り戻したが、更に急な登りが頂上まで続く。12時10分川苔山山頂に到着。頂上は狭く、大勢の登山客で混雑していた。頂上よりの眺めは良いが、春霞の為富士山を見ることは出来なかった。混雑する頂上を避け、少し下がった木蔭にて昼食をとる。

シェフ岡田の味噌汁を味わいながら談笑は途絶えない。

| 川苔山頂上 | 川苔山山頂からの展望 |

| 登山道の杉木立と山桜 | 赤杭山付近からの眺望 |

12時45分下山開始。急な下り坂が続き、又エビ小屋巻道まで豪雪により根こそぎ倒れた木が多く、時々道をふさぐ木を跨ぎながら下山を続けた。

赤杭山(アカグナ)直前の南面の登山道より奥多摩山系の素晴らしい眺めに会う。奥多摩三山の大岳山、御前山、三頭山そして御嶽山がくっきりと見えた。

古里川井分岐より川井駅までは急な下り坂となり、疲れた足の踏ん張りが利かなくなった。

16時25分無人駅の川井駅に到着。JR奥多摩線と青梅線を乗り継ぎ約30分で河辺駅に到着し、本日の最後の行事である "温泉入浴と宴会" に興じる。河辺温泉は、河辺駅前のビル5階と屋上を利用した天然温泉で、湯質もよくメンバー各位より好評であった。粋山会月例登山に始めて参加されたメンバー(正田さん)もあり、全員の自己紹介を行う等、全員テンション高く、笑いの途絶えぬ宴会となった。19時30分本日の行事をすべて終え、解散した。

以上

平成26年4月28日

報告者粋山会4月月例登山幹事 眞弓 博司

粋山会平成26年度1月定例登山報告

「古都鎌倉アルプスを楽しむ」

- 日 時:1月24日(金)

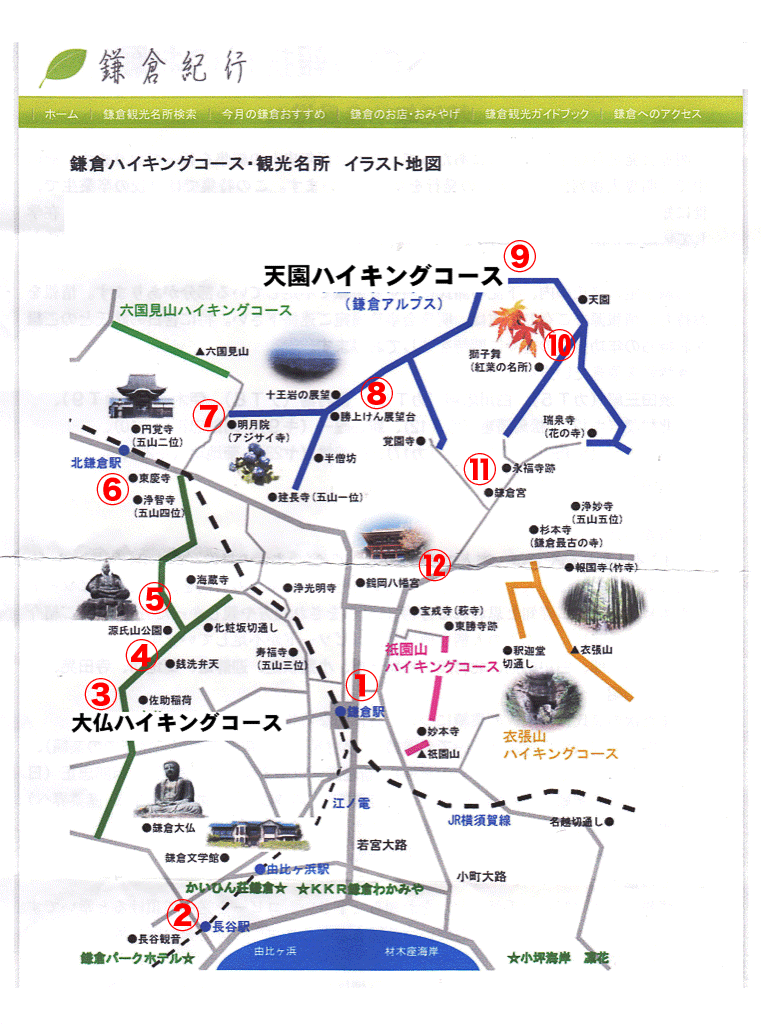

- 場 所:鎌倉アルプス(大仏ハイキング、天園ハイキング)

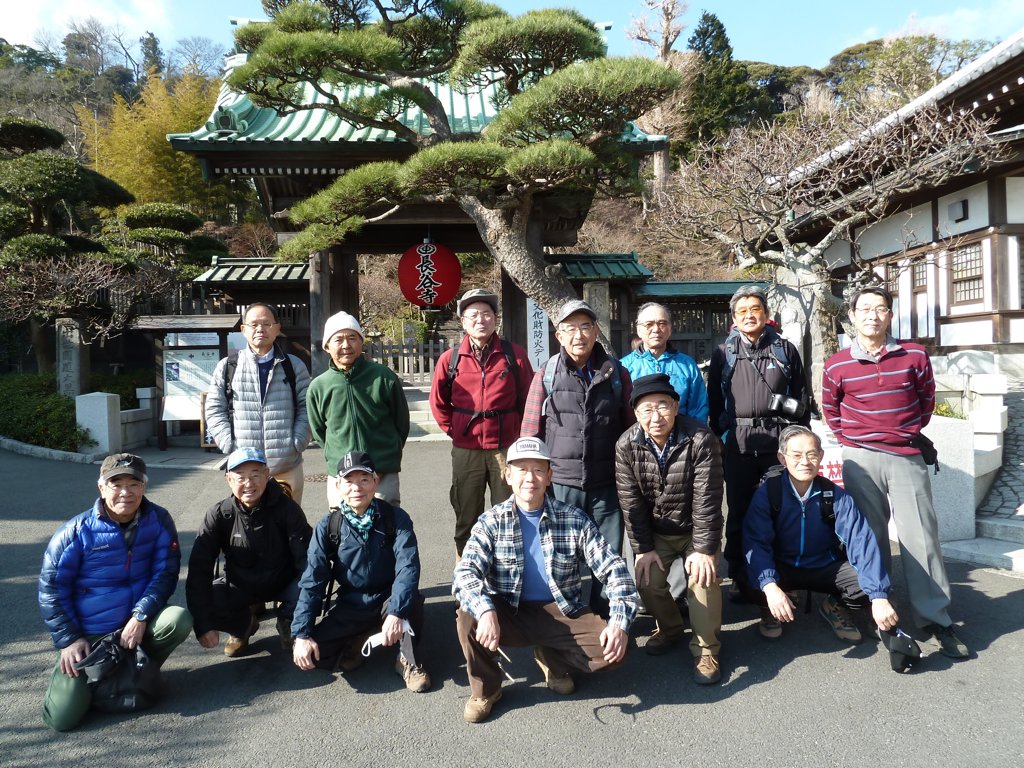

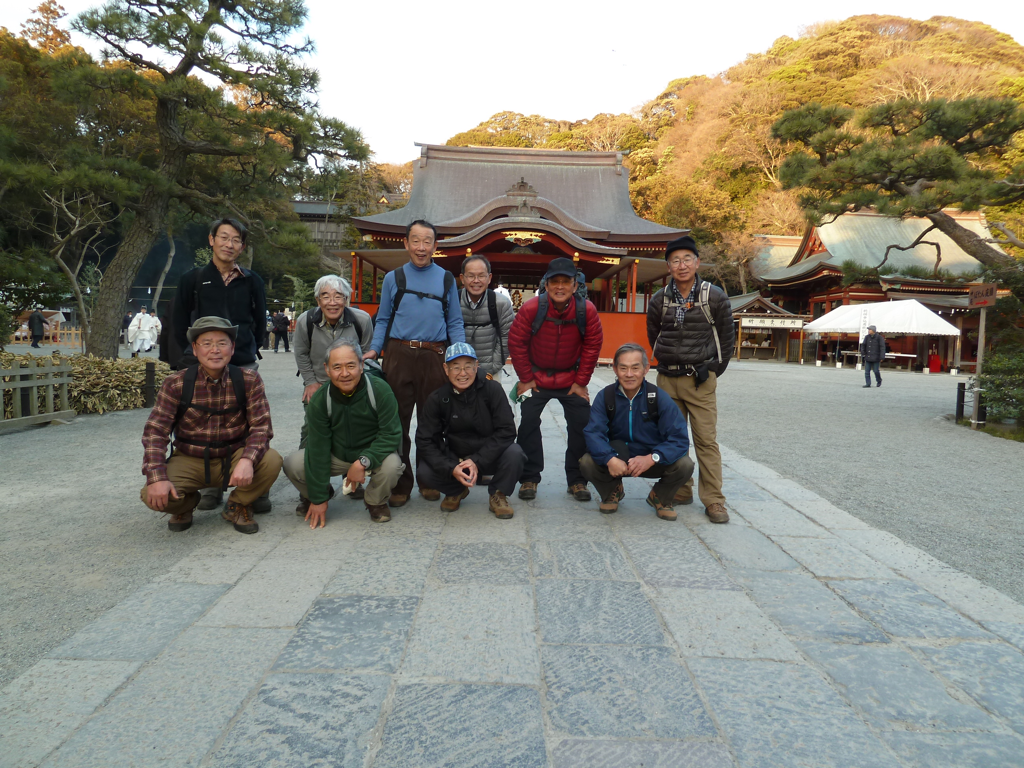

- 参加者: 三木 松田 佐藤 福本 柳瀬 田中 間 藤崎 和角 満岡 立石 成田 中村(13名 敬称略)

平成26年新春を飾る粋山会登山として古都鎌倉を取り巻く山々でのハイキングを取り上げた。幾つかのハイキングコースが有るが今回は長谷の大仏さんから北鎌倉駅に下る大仏ハイキングコース(全長4.5km)と鶴岡八幡宮の裏手をとおる天園ハイキングコース(約6km)の二本立てを選んだ。

穏やかな冬晴れのもと鎌倉駅より江ノ電に乗り長谷で降車。各自「長谷寺」の境内を楽しんだ後、鎌倉大仏横をとおり県道32号線を北上、トンネルを抜け「火の見下」バス停から大仏坂「切通し*1」に入る。鎌倉幕府を開いた頼朝の思いを考えながら足を進めるが両側が切立った谷間もあり結構タフな登り。途中大仏トンネルの側道から上がった道と合流し30分も歩いたところに小ジャレタ喫茶(天空のテラス「樹」)でコーヒーを飲みながらの小休止をとる。ほぼ平な尾根筋を進むと「佐助稲荷神社」への分岐に出、真下に神社の屋根がみえる。神社でお参りし一旦住宅街にで「銭洗弁天」で金運に恵まれる?ようにとお金を洗う。桜で有名な源氏山公園(標高約100m)の頼朝像横でトンビに注意しながら昼食をとる。近くの木々でリスが戯れていた。若干のアップダウンを繰り返し「浄智寺」(五山4位*2)を経て北鎌倉駅通りにでる。ここから後半の「天園コース」で一般には鎌倉アルプスと呼ばれているようだ。

| 長谷寺 | 佐助稲荷 | 大平山 | 鶴岡八幡 | 魚民打上 |

紫陽花で有名な「名月院」の裏手から山道に入り、「建長寺」からきた道との合流点の「勝上嶽展望台」で富士山、鎌倉の町並み、湘南の海を楽しむ。1時間ほどで大平山(159m)頂上につく。鎌倉カントリークラブの4?番ティ-グランド横をとおり「天園」の茶店にでる。「瑞泉寺」と「獅子舞の谷」への分かれ道を右に獅子舞へ行く。途中大きな公孫樹と紅葉の木が何本もあり秋には再度訪れたい場所だ。

谷あいの道をとおり途中「鎌倉宮」「頼朝の墓」「鶴岡八幡」とお参りしながら駅前の「魚民」で打ち上げ解散とした。10時半から16時半までの6時間のゆったりとしたハイキングでした。

以上 中村記

*1「切通し」:全部で7つあると言われている(大仏、極楽寺坂、化粧坂、亀ケ谷、巨福呂、朝比奈、名残)大仏切通し

*2「五山」:鎌倉五山-建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺を指し、左より1位 ‥‥ 5位と格付けされている