(最終更新日: 2013年4月10日 )

|

登山同好会

|

|---|

2010年版

2010年版

<登山同好会 10月月例報告>

霞沢岳(かすみさわだけ=2646m)

|

|

- 2010年10月23日(土)塔ノ岳(標高1491m)

- 参加者 戸田、和角、柳瀬

- コース 大倉バス停 ―― 大倉尾根 ―― 塔ノ岳 ―― 烏尾山荘 ―― 新茅山荘 ―― 大倉バス停

- 渋沢からのバスは満員。今日は人が多い。大倉バス停で朝食。ここは、休憩場所やトイレなどもあり、設備は整っている。

私は1年ぶりだが、戸田さんと和角さんは何十年ぶりとのこと。小屋は30分置き位にあり、単独行でも安心だ。

天気は快晴。汗をかくと想定されたので、長袖を脱ぎ、Tシャツで歩く。それでも、20分ぐらい歩くと早くも汗が出る。我々はどんどん抜かれる。おばさんは少なく、山ガールが目立つ。おばさんは山ガールに駆逐されたか。紅葉はいまいちだ。時期的に早いのかもしれない。

花立山荘の手前の急坂で和角さんが足を攣る。何回か攣るが、だんだん、要領がわかってきて、簡単に治す。登りのコースタイムは3時間半だが、3時間10分で登った。山頂は広く大勢の人が休憩している。我々も昼食。戸田さんのブランディー入りの紅茶を頂く。今日の紅茶のベースは焼酎ではなく水なので、飲み干しても、酔っ払って足元がふらつくようなことはない。南アルプス、八ヶ岳、奥秩父それに、富士山を眺めながらの昼食は贅沢だ。気温は20度と暖かい。

下りは鎖場のある行者岳を越えて、烏尾山荘から、尾根伝いに新茅山荘まで下りる。

この下りは新茅山荘に近づくにつれて悪くなり、四苦八苦する。新茅山荘からは1時間の林道歩き。ビールが頭にちらつき次第に足が速くなる。

大倉の滝沢園で風呂に入り、軽く乾杯。とは言いながらも、ビール大瓶3本と焼酎1本を飲む。マスの塩焼き、いのしし鍋の美味しい料理に酒もすすみ、話も弾んだ。(記録 柳瀬)

<登山同好会9月月例山行報告>

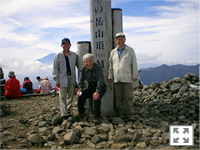

霞沢岳(かすみさわだけ=2646m)

|

| 霞沢岳頂上にて(拡大可) |

- 日 程:2010年9月18日(土)〜19日(日)

- 目的地:北アルプスの霞沢岳。

- 参加者:築地、戸田、藤崎、福本(初参加)、和角、柳瀬の6人

- 霞沢岳は上高地のすぐ東側に位置するが、観光客はもちろんのこと、登山者も槍ヶ岳や穂高岳に関心がいって、忘れられた山。訪れる人も少ない寂峰。

9月18日(土)

12時過ぎに上高地バス停に集合し、明神経由、徳本峠小屋へ。明神までは上高地の遊歩道。観光客が多い中を、一路、徳本峠(トクホントウゲではなく、トクゴウトウゲと読む)を目指す。明神の先で遊歩道から離れると、観光客はいなくなる。しばらくは幅の広い緩やかな道だが、道が細くなるにつれ、傾斜も増してくる。しかし、沢沿いの道で涼しいし、途中に、水場も2箇所あるので気持ちよく登れる。ただ、小さい虫が顔にまとわりつき、不快。ここで、藤崎さんの虫除けの薬が登場。非常に、良く効き、その後は、虫が来ない。このおかげで非常に快適に登れる。下山してくる人たちに会うが、霞沢岳には登らずに、徳本峠往復という人が多いようだ。

今日の宿泊は徳本峠小屋。古い小屋を壊し、今年8月に、新築されたばかりの、木の香りも豊かな小屋。この小屋に泊まるのも目的の一つ。予約が原則なので、大混雑はなく快適。我々は早く申し込んだので泊まれたが、断られた人も多いようだった。料理も美味しい。また、来たくなる小屋だ。夕飯までの間は、外のベンチで戸田さん持参の焼酎(今回は水ではなく、正真正銘の焼酎でした。)で乾杯。しかし、明日の厳しい登山が控えているので、お酒は控えめ。展望台で穂高の雄姿を眺めたり、ゆったりと過ごす。至福のひと時だ。他の登山者も寝ているので我々も、18時半には寝てしまう。

9月19日(日)

朝食は5時だが、昨晩、早く寝たので、朝は4時ごろから起きだしている。ご飯までの間は星を眺める。満天の星だが、オリオン座しかわからないのが情けない。今日は快晴で、絶好の登山日和。8月例会に続き、今月もかなりの強行軍なので雨はいやだ。特に、今日は、標準コースタイムが、9時間35分の長丁場。ただ、往復コースなので、帰路の道迷いの心配は少ないし、下山の途中には、小屋が多いので、少しは、気が楽である。5時前に朝食の用意ができたおかげで、5時15分から歩き出せた。すぐに、女性8人男性3人のグループに抜かれる。女性リーダーは張り切っている。男3人は付いていくのがやっとの感じ。我々の山慣れたペースにうらやましげだ。登山道は、急坂をジグザグにうまく作っている。ダケカンバ、シラビソ、コメツガなどの樹林帯を過ぎると、眺望が良くなる。最初に現れるのは、乗鞍岳、こちらから見ると山頂付近はとんがって見える。樹林帯を抜けると、穂高岳他の絶景を眺めながらだが、道は厳しい。K1ピークの登りはきつい。長いロープもあるし、ガレ場のトラバースなど気が抜けない。K2ピークを過ぎれば、危険地帯はない。ようやっと、霞沢岳に到着。例の女性主体のグループがいる。彼女らはこの絶景の山頂に、たったの10分だが、こちらは30分。(これでも、間さんには短いと怒られそうだが。)山頂で絶景を堪能しながら昼飯。 同じ道を下山。上高地に16時20分に到着(築地さんは明神館に宿泊、そのほかは帰宅)。

皆さん、結構、滑ったり、転んだりしていたが、怪我はなかった。70歳前後の我々にとっては怪我や故障は禁物だ。2日間トップを務めた藤崎さんの名ガイドで、安全第一での歩きが行われた。トップの歩き方しだいで、ばてたり、ばらばらになったり、怪我したりということになるのでトップの責任は重要だ。

初参加の福本さんは72歳の最年長であるが、ヒマラヤトレッキングで鍛えた健脚ぶりを発揮。月例2回目の和角さんは、毎日スクワット200回のトレーニングの成果が出て、問題なくクリア。 霞沢岳は訪れる人も少ないせいか、登山道の整備も今一つ。特に、浮石が多く、落石しないように、細心の注意が必要であった。トップの藤崎さんは、落ちそうな石を片付けたり、大変だ。徳本峠小屋と霞沢岳の単純な標高差は400mくらいなので、簡単にみえるが、ピークをいくつも越えて行くので、累積の標高差は倍以上になる。

この山の魅力は360度の大展望。穂高岳、笠ケ岳、御岳、乗鞍岳、焼岳、南アルプス、中央アルプス、八ヶ岳、更には、はるか、浅間山も見える。圧巻は穂高の眺めだ。前穂高が、鋭鋒を誇れば、奥穂高岳はどっしりと構えている。これらの山に登っているのだが、こちらから見ると、とても登れそうにない岩峰に見える。

本来は、3日間のコースなのに、2日間で踏破したので、特に、2日目はあわただしかった。帰路には、途中で一杯というのが、慣例だが今回は、それもできなかったし、電車も自由席が混んでいて、ばらばらに座ったので、寂しいものになった。しかし、みなの顔には、素晴らしい景観と厳しい山行を乗り越えた満足感が溢れていた。(記録:柳瀬)。

<DF登山同好会8月月例山行報告>

|

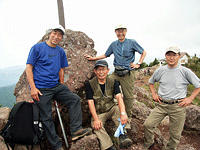

| 高瀬ダムを背景に、初日の元気な姿 |

|

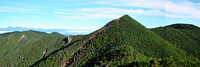

| 2日目に踏破する予定の水晶岳(一番左)から 赤牛岳(左から3つ目のピーク)の稜線 霧に隠れていた山がやっと顔を出してくれた 感激の映像(拡大可) |

8月5〜9日の5日間、北アルプス奥黒部に聳える水晶岳を中心に北アの大パノラマを楽しむ山旅を行った。

参加者は柳瀬(リーダー)、中村、藤崎の3名(当初参加される予定だった満岡さんは体調を崩され出発間際にキャンセルされた)。3人は初日は信濃大町で現地集合、タクシーで七倉温泉に入り七倉山荘で1泊。

翌日(8月6日)は今回のメーン・イベントの1つである烏帽子小屋へのブナ立尾根の登り(約1400mの標高差)である。この登りは燕岳への合戦尾根、剣岳への早月尾根と並び「北アルプス3大急登」と称されており我々の挑戦意欲を沸き立たせてくれる。

6時5分登りを開始し、登るに従ってブナ、モミ、シラビソ、ダケカンバと樹相を変える鬱蒼とした天然林のなかをジグザグと延々と5時間(含休憩)登り11時烏帽子小屋に着く。この日は烏帽子岳(2628m)の岩峰をピストン往復して烏帽子小屋に泊る。

3日目(8月7日)は烏帽子小屋を朝4時に出発し三ッ岳、野口五郎岳を過ぎる頃、それまで峰々を覆っていた雲が晴れ、一大パノラマが目に飛び込んでくる。明日朝一番で登る予定の水晶岳(黒岳)の全貌、南は鷲羽岳、三俣蓮華岳から槍、穂高、そして常念岳、西は薬師岳、北は明日のコースの赤牛岳、遠くに立山、剣、そして後立山連峰の峰々が見えてくる。真砂岳を過ぎると岩稜を伝って歩くようになり多少緊張を強いられる。11時35分水晶小屋に到着。

翌8日は今回の旅のもう1つのメーン・イベントである読売新道を経由しての黒部湖への下りである。この新道は奥黒部ヒュッテと水晶小屋を結ぶ11kmの(北ア最奥部の秘境を踏破する)ルートで、1961年の読売新聞北陸支社創設の際、同支社が記念事業の一環として整備を計画し、地元の山岳ガイドの協力の下、5年間を費やして完成させたいわくつきの登山道である。

朝、まだ暗い中ヘッドライトをつけて3時45分に山小屋を出発。手探り状況のなかでの岩道の1時間の登りで水晶岳山頂(2986m)に到着。この辺りから東の空が白みかけてくる。岩だらけの尾根道を歩き8時前に赤牛岳(2864m)に到着。ここから一気に奥黒部ヒュッテの建つ黒部湖を目がけ下り始める。ハイ松地帯から森林限界に突入しここからが3時間余りの神経の磨り減る木の根道との格闘であった。

12時にやっとのことで奥黒部ヒュッテに到着。水晶小屋から8時間余の行程であった。予定ではこのヒュッテに泊ることになっていたが翌日の行程を考え平ノ小屋まで行くことにし、5時40分に到着する。休みを入れると14時間行動の一日であったが達成感があった。

翌日9日は黒四ダムを経て信濃大町経由で帰京した。 5日間を通して雨・雷にも会わず、1人の怪我人もなく予定のコースをすべて消化し、しかも3日目からは素晴らしい北アルプスのパノラマを楽しめた思い出に残る山行であった。

以上

(藤崎記)

<DF登山同好会7月月例山行報告>

|

| 千曲川源流遊歩道 |

|

| 甲武信ヶ岳山頂にて |

| 山頂からのパノラマ(西方面) |

|

| 木賊山から見あげる甲武信ヶ岳 |

|

| 心和むハクサンシャクナゲの花 |

|

| 落葉松林を歩く |

2010年7月17〜18日 甲武信ヶ岳 山行レポート

<コース>

- 7/17(土)信濃川上駅==毛木平-千曲川源流-甲武信ヶ岳(2475m)-甲武信小屋(泊)

- 7/18(日)甲武信ヶ岳(御来光)-木賊山-戸渡尾根-西沢渓谷入口==塩山駅

<参加者>

築地、戸田、中村、満岡、柳瀬、和角、間(7名)

甲武信ヶ岳(こぶしがたけ)は深田久弥が奥秩父の臍と書いてるように、甲・武・信の3国境に屹立し、千曲川(信濃川を経て日本海へ)、笛吹川(富士川を経て駿河湾へ)、荒川(東京湾へ)の3つの源流の頂点に位置する。

初日は小海線の信濃川上駅に集合し毛木平(もうきだいら)までタクシー。そこから千曲川源流沿いの苔むした遊歩道をゆっくり登った。昼なお暗い針葉樹林帯は緑一面に密生したスギゴケと清冽な沢筋との対比がとても鮮やかである。水源地の冷水で一息入れ、急登して主稜の尾根筋へ出るとほどなく、ガラ場の登りとなり突如岩で覆われた山頂に出た。

あいにくガスが出て展望がないので、百名山の標識を背に記念撮影し、しばし花探しに興じたあと、10分程下って甲武信小屋に到着。奇しくも7人分だけ残っていた小屋の缶ビールで早速乾杯。かつて付近に群落していたヤナギランが見当たらない。主人曰く、数年前に鹿にやられてしまったとのこと。山頂のタカネヒゴタイが葉しかなかったのも、鹿が蕾を食べるからとのこと。夕食後は小屋自慢のビデオを見てから、早めに就寝。

夜半になって一面に広がった星空を眺め、晴天下の大展望を確信して未明に出発した。刻々と変化する黎明の空と山並みと雲海とが織りなす大自然の神々しいスペクタクルにしばし感動。真南の富士から真北の浅間に至る西側の半円180°、奥秩父と八ヶ岳が並び、バックに南ア・中央ア・御嶽・北ア・後立山と続き、槍・穂高の残雪が美しいピンクに輝やいている。少し右に離れた遥か遠くには、孤高を保つ妙高が微かに浮かんでいる。

下山路で唯一のピークの木賊山(とくさやま)、途中のガレ場から振り返ると、甲武信ヶ岳は緑一色のとんがり帽子。右奥に饅頭型の三宝山、左奥には金峰・国師を控えており貫禄十分だ。

南面の下りは明るい広葉樹林帯で、ゴロゴロ道の両脇にアズマシャクナゲがびっしり群生し、所々にハクサンシャクナゲが遠慮気味に咲いていて心を和ませる。時折樹間に覗く富士の雄姿がなくなると、緩い尾根路となり、白く可憐なネジキの花を愛でたり、清々しい落葉松林で気分を持ち直しながらひたすら歩く。静かな木陰で弁当を食べて、正午過ぎに西沢渓谷入口に下山。

その後バスで、恵林寺近くの「はやぶさ温泉」へ。真昼の露天風呂は乙なものだったが、とにかく暑い。早々に塩山駅前に移動し、蕎麦屋に陣取って無事の完歩に乾杯した。

今回のコースは信州の千曲川からはいり、甲州の笛吹川に抜けるルートであったが、小屋泊のゆったり行程で、梅雨明け直後の好天にも恵まれ、印象に残る山行であった。

黎明の山頂にて、朝日に染まるアルプスの雄大なパノラマを存分に堪能できたこと。登りと下りで極度に対照的な林相を確かめ、数少ない花達を見つけながら歩いたこと。さらには、呑兵衛ならではの秘密の珍カクテルが2つも登場し、元気をいただいたこと。

即興の銘柄は「紅茶の焼酎ブレンド」と「真水のウォーター割り」。

以上(写真は全て拡大可)

(報告者 間 佐五郎)

<登山同好会 4月〜6月旬報>

1〜3月は既に報告済みなので、4〜6月の活動状況をまとめて旬報として報告します。今年の登山同好会は報告こそ少ないが、年間計画に従い月例を予定通り実行し、着実な活動を続けています。

① 4月度:笹子雁が腹摺山(4月18日うす曇) 月幹事:満岡

|

| ① 笹子雁が腹摺山頂上にて |

|

| ② 景徳院山門と桜を背景に |

|

| ③ 万二郎岳山頂 |

|

| ④ 満開のミツバツツジの下で |

|

| ⑤ 宴会風景 |

|

| ⑥ 床の間を背に(別荘) |

|

| ⑦ 城が崎海岸 |

|

| ⑧ 男体山頂上にて |

|

| ⑨ 見沼用水堤にて |

3月の滝子山に続き4月も中央線沿線の山行きとなった。雁が腹摺山とは面白い名前であるが、その由来までは調べていない。大菩薩嶺から南に連なる山並みの中に3つの「雁が腹摺山」がある。北の方から牛奥ノ雁が腹摺山、雁が腹摺山、そして今回登った笹子雁が腹摺山の3兄弟である。この地方雁坂峠、雁峠など雁に因む名が多いが、これらの山を雁が腹を摺るように飛翔していたのであろうか。

そもそもは500円札に描かれた秀麗富士の撮影地で名高い雁が腹摺山に登る計画であったが、運悪く進入路が土砂崩れで通行止めとなり、仕方なく末弟の「笹子」に登った。名の示す通りこの山は中央高速笹子トンネルの真上に頂上がある山で標高1357m、どちらかと言えば低山である。しかし笹子駅から歩き始め、笹子雁が腹摺山→米沢山→お坊山→大鹿峠→景徳院→甲斐大和駅に至るS字形縦走路は想像以上にタフな尾根筋で疲れた。頂上には残雪があり、秀麗12景の一つではあったが、うす曇で富士の眺めは期待外れであった。しかし良かったことは帰り際に岡田さんが景徳院に寄って行こうと誘ってくれた事である。私などやっと麓に着いたのに更に歩くのはごめんだなあと思いながらも付いて行くと、そこはすばらしい寺であった。戦に破れた武田勝頼とその家臣ら一族の終焉となったこの地に、徳川家康が殉死者の菩提を弔う為に天正10年(1583年)に建立した寺だそうで、深い山間の静寂な佇まいと、境内に咲き乱れる見事な桜の花がとても印象的であった。(写真:①②)

<参加者>岡田、鈴木、藤崎、柳瀬、満岡(5名)

② 5月度:天城山登山と城が崎海岸ウォーク(5月29、30日小雨、曇り) 月幹事:岡田、満岡

昨年5月は雲取山に行き、奥多摩小屋で料理を自炊、雲上宴会で気勢をあげた。

今年も同じパターンの希望が多かったが、満足な山小屋が見つからず、変則ながら伊豆高原にあるMさんの別荘を利用して宴会場所とし、初日は天城の万二郎、万三郎を一回りして登山の面目を果たし、翌日は六方柱状岩のリアス式<城が崎海岸>9kmを歩くという、山海両方を楽しむ欲張り月例となった。計画はすばらしいのだが、当同好会の晴れ男は何処に行ってしまったのか、二日間とも雨模様の冴えない天気であった。しかし伊豆は樹木が豊富で、ヒメシャラ、アセビ、リョウブを始め、ブナ、カエデの若葉が一段と水々しく装い、靄が深山の趣を醸し出して、小雨の天城も乙なものであった。季節の石楠花、ミツバツツジの花が歓待してくれたのもうれしい。

さて、今年の宴会料理に触れると、シェフの岡田さんに、板前の戸田さんが加わって2人体制になったが、お品書きが無かったので、品数は多かったが何の料理を食べたのか分らないうちに、酔いつぶれてしまった。評判になったのは料理ではなく、戸田さんの包丁捌きが思いの外見事で、家で相当腕を磨いているのでは、何故だろうとの陰の声があった。(写真:③④⑤)

<参加者>岡田、築地、戸田、中村、間、藤崎、柳瀬、満岡(8名)

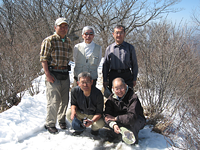

③ 6月度:男体山(6月26、27日曇り時に雨) 月幹事:築地

朝東京を発って10時半に中禅寺湖の辺に着いた。梅雨時にしてはほど好い曇り空、涼しい風もあり、晴天でない天気を怨む訳には行かない時期だ。計画では初日半月山、社山、二日目に男体山(2484m)登山となっていたが、明日の予報は雨、今日は雷もなさそうだし、むしろ計画を逆にして今から男体山をやっつけようという事になった。

標高差1200mをただひたすら登り、ひたすら下る登山で、6時間かかるとして、時間的に無理ではないがそれほど余裕も無い。平均年齢70歳にしては若々しいgoの判断が下された。二荒山神社で登拝料500円を払い、お守り札を胸に、10時40分には登山を開始した。視界は、遠くは霞んで見えぬが眼下の中禅寺湖や戦場ヶ原は見える。戦場ヶ原は何処かの歴史に残る古戦場かと思いきや、さにあらず、赤城山の神が大ムカデに化身し、男体山の神が大蛇になって領土争いをした伝説の地名らしい。そんな話を耳にしながら、ハーハーと苦しい息づかいを繰り返しているうちに、14時20分にやっと頂上に着いた。瞬間展望が利き、会津駒ケ岳、燧ケ岳や、隣の女峰山が見えたかと思うと又ガスの中に消えた。山の神のサービスのつもりだろうか。下山は何故か先頭が入れ替わる毎にスピードが上がり、16時30分登山口に帰り着いた。今夜は柳瀬さん推薦の「中禅寺ペンション」泊り。フルコースのフランス料理が出ると聞いて、生唾を飲みながら急ぎ足で宿に向かう。山に来てフランス料理なんて初めの豪華版だ。岡田シェフの自炊料理も自慢できるが、フランス料理も捨てがたいと思った。二日目は予報通り雨であったが、既に男体山は征服しているので、気分軽やかに中禅寺湖畔を傘をさして散歩した。雨中戸田さんが入れてくれた熱いブランデー紅茶が喉を通る度に幸せを感じた。その後の柳瀬さんの調べによると、二荒神社には登山記録があって、それを見ると男体山に1000回以上登った人がいる。その人は85歳で、この6月にも登ったというから、記録更新中だそうだ。我々も85歳位まで登る気力は持ち続けたいと願う事にした。

<参加者>岡田、築地、戸田、柳瀬、満岡(5名)

④ お花見ウォーク(4月3日見沼代用水晴れ) 幹事:岡田

登山ではないが、特別企画として4月に見沼代用水沿いの平地のお花見ウォークを一般参加も募って実施した。ルートは東武野田線・七里駅に集合して、代用水東縁の桜並木をめでながら、見沼ヘルシーランドに至る約8kmを歩く。途中見沼を江戸中期に新田開拓した名主「坂東家」の旧住宅、見沼自然公園、国昌寺(左甚五郎作の欄間の龍が有名)などに立ち寄り、最後はヘルシーランドで汗を流し、喉を潤して解散となった。見沼は郷土史豊かな処で、代用水は江戸幕府が新田開拓のために力を入れた用水事業の名残である。当地の歴史に詳しい岡田さんの学友が見所をわざわざ小冊子にまとめ、ボランティアガイドとして当日参加して戴けたので、実に有意義な一日になった。用水堤の桜は、戦前までは「坂東桜」といい3kmに亘る桜の名所であったそうだが、戦中燃料として全て伐採、供出されてしまい、現在の桜は平成元年になって植樹された。「平成桜」命名されているそうだ。樹齢22年だが見事に成長している。今年の桜は開花時期が乱れ、予定を一週間ずらせたので、一般の方の参加者が減少したのが残念であった。

<参加者>岡田夫妻、鈴木夫妻、萩原、間、柳瀬、満岡、

井上史男さん、長沢隆司さん(10人)

⑤ 今後の活動予定

いよいよ夏山シーズンとなる。以下を予定している。

- 7月17,18日奥秩父の甲武信ヶ岳2475m登山

- 8月5日〜10日北アルプス縦走その1 烏帽子岳―野口五郎岳―水晶岳―赤牛岳―読売新道―黒部湖

- 9月度、10月度も年間計画に従い、北アルプス縦走その2、その3を予定。

登山同好会に関心のある方は下記にご連絡下さい。

(世話役)満岡三佶(みつおかみつよし)

<登山同好会1月月例報告>

2010年3月14日:滝子山 寂惝(ジャクショウ)尾根

|

| 滝子山頂上にて |

|

| 雪がなく快適な下り |

中央線初狩駅の目の前に堂々たる姿を見せているのが、滝子山。今日は雪があるので、少し、穏やかな表情だが、雪のないときは、茶色の山肌が威圧してくる。

今日は、この山の寂惝尾根に挑戦した。

登山地図には「岩場あり、道不明瞭、上級者向き」と書いてある。雨や雪の場合には、難度は増すであろうことは疑いない。

幸い、今日は快晴だ。しかし、数日前の雪がまだ、残っていたのだ。東京でも雪だったのでこちらではなおさらだ。この道を避けて一般登山道に行こうかと迷ったが、今日は気温も高く、雪も凍結していないようなので予定通りのコースにした。

はじめのうちは、美しい林相の中を緩やかに登って行くのだが、だんだん、尾根が細くなってきて、岩場が出てくる。両側が切れ落ちているので、滑ったら終わりだ。岩や枝などをつかみながらの登りだ。雪があるので滑りやすい。慎重に、3点確保するが、確保したくても何もない場所もあり、鎖がほしいという愚痴も出る。早く岩場が終わってほしいと願いながら、岩と格闘。12時に危険地帯を過ぎ、一安心。「道不明瞭」と書いてあるが、道に迷うようなことはない。踏み跡も明瞭だし、ペンキでしるしも付いていた。

昼飯の場所を探しながら先を行くと、ひょっこりと山頂に着いてしまった。ここまでは誰にも会わなかったが、山頂には数人いた。

ここで昼飯。藤崎と戸田はガスコンロでお湯を沸かした。藤崎はラーメンを作るが、戸田は大きなおにぎり。何のためのお湯?と思ったらなんと焼酎用のお湯なのだ。ただ、それだけのためにコンロを持参するとは!

ありがたいお心遣いに感謝し、無事の登頂を祝って1回目の乾杯。

ありがたいお心遣いに感謝し、無事の登頂を祝って1回目の乾杯。

天気が良くて、目の前に富士山、西に南アルプス、北西に八ヶ岳、北に奥秩父、と素晴らしい景色だ。下山も、雪が柔らかいので、アイゼンなしで下る。雪の少ない場所は泥んこ。だが、全般的には歩き易い道。最後の水場を過ぎると、沢沿いの道になる。沢の渡渉もある。新しい倒木が何本も道をふさぐ。鎌倉の大銀杏の木が倒れたのと同様のことがここにもあったのだ。

林道に出てから、初狩駅へ猛ダッシュ。乗車3分前に到着。この間が一番きつかったとは満岡の弁。大月で途中下車、いつもの蕎麦屋で、無事を祝って、2回目の乾杯。美しい林、岩場、雪、泥道、渡渉、倒木、素晴らしい景色と、まことに変化に富んだ良い山でした。

- 参加者 築地、戸田、藤崎、満岡、柳瀬の5人

- コースタイム JR笹子駅8:30/12:30滝子山(昼食)13:20/16:00JR初狩駅

- なお、2月度は倉岳山を計画しましたが、無情な雨に2度も祟られ、已む無く中止し、3月22日に藤崎、満岡で踏破して来ました。

以上

(文:柳瀬)

登山同好会2009年の実績と今年の目標

今年もあっと言う間に1ヶ月が過ぎましたが、当同好会の昨年の実績と今年の目標を

まとめて簡単に紹介したいと思います。

<2009年の活動実績>

|

| 快晴の大菩薩峠にて |

|

| 南アルプス遠望 |

- 登山実績:

不老山(1月)、房総鋸山(2月)、武川山(3月)、雲取山(6月)、火打/妙高(7月)、北アルプス雲の平(8月)、大岳山(9月)、浅草岳/守門岳(10月)、大菩薩峠(12月)、及び忘年会

以上10回実施。延参加人数59名、参加者1回当たり6人

- 特記事項:

① 鋸山は軽いハイキングと思いきや大間違い、あごを出す始末であった。

② 雲取山の奥多摩小屋での雲上宴会は自炊の会席コース料理で大いに盛り上がる。飲んだアルコールは7人でビール20数缶、ワイン2本、焼酎1升。

自称岡田シェフが腕を振るう。この時以来山での岡田料理に期待が高まる。彼が参加する山行きはゴージャス、不参加の時は貧しい限りだ。

③ 妙高山、天狗の庭まで昇りながら雨で登頂断念。直前に起きた北海道トム

ラウシ山での中高年登山者遭難事故を教訓に慎重な判断をした結果である。

④ 8月北アルプス雲の平を5泊費やし本格登山。夏のシーズンはやはりアルプスが魅力的だとの声多くなる。

⑤ 浅草岳はスズメ蜂の脅威に脅えながら刺されたときの毒吸引器持参で登山。

実績報告は以上ですが、12月度は大菩薩峠から奥多摩の小菅村に抜ける「牛の寝通り」の長い脊梁を歩いた。快晴に恵まれ富士山と南アルプスの山々の眺望を満喫した。(写真参照=クリック拡大)

<2010年の目標>

忘年会で話し合い概略次のように決めた。

- 月当番を決め月例登山を欠かさず実施する。1月は九鬼山縦走。

- 登りたい山として希望の出た山々

霞沢岳、白馬、黒部川下の廊下と水平歩道、鹿島槍、空木岳、富士山、乾徳山、雨飾山、斑尾山、秋田駒、鳥甲山、など

これらの山を参考に行き先を決める。

- 冬は近郊の山を日帰り、春~秋のシーズンは泊まりを含めて遠出もする。

- 今年も自炊による頂上宴会を計画する。

- 季節の良い春と秋にDF会員に参加を呼びかけるハイキングを企画する。

この報告をお読みになって山歩きをしてみたいと思われる方は下記にお問い合わせください。お待ちしております。入会も大歓迎です。

以上

<登山同好会1月月例報告>

2010年1月24(日)、九鬼山 快晴。

|

| 御前山からの富士 |

|

| 九鬼山頂にて |

|

| 蕎麦屋の前で、夜も元気溌剌 |

計9名の参加を得て山梨県の九鬼山を歩いた。百蔵山(大月市)で生まれた桃太郎が犬目(上野原市)で犬を、猿橋・鳥沢(共に大月市)で猿とキジを供とし、九鬼山に棲む鬼を退治したと伝えられている。

JR中央線猿橋駅から、Hさん持参のきび団子を皆で食べながら歩き始める。御前山(730m)から九鬼山(970m)へ至る約5時間半の縦走である。静かな山で、所々で富士山が良く見える。特に空気の澄む冬は遠望が利く。

このコースは、実は途中、札金峠へ一旦降りて登り返しになるので案外きつい。九鬼山の頂上近くで昼食休憩、雪をかぶった富士山は何回見ても美しく(月並みな表現ですが)、特にここからは圧倒的なボリューム感で迫ってくる。富士山近隣の山ならではの眺望です。Oさんが湯を沸かし皆に味噌汁をふるまう。

山頂からは1時間余の急降下で富士急線の禾生駅に着く。大月まで出て駅前の蕎麦屋で一杯。この余韻を楽しむという作業が入ると山行のうれしさが2倍になりますね。2年前の同じ頃、DFで近隣の高川山に登った際と同じお店、同じ席でした。

なお、私はこのコースを約40年前と10年前に歩いており今回は3回目ですが、札金峠のたたずまいが変わってしまったのは驚きました。前は、人の往来のぬくもりがあり、いかにも峠らしい雰囲気だったのですが、今回は倒木に道がふさがれ、林の手入れもされておらず荒れた印象でした。

この辺の山は、時折都市の風景を遠望したりの低山歩きですが、ブナや楢などの自然林が美しく、また少しですが岩が露出したり急峻なところもあって飽きさせず、冬の好日の散策に格好なエリアです。(鈴木)

<記録>

9:00JR中央線猿橋駅集合、10:30/35御前山、11:50札金峠、13:10/55九鬼山、15:20富士急禾生駅着(この時期は、軽アイゼンは必携だが、今回は使用しなかった)

参加者:田中(前代表)、安念、岡田、築地、中村、間、藤崎、柳瀬、満岡、鈴木以上

登山同好会2009年の実績と今年の目標

今年もあっと言う間に1ヶ月が過ぎましたが、当同好会の昨年の実績と今年の目標を

まとめて簡単に紹介したいと思います。

<2009年の活動実績>

|

| 快晴の大菩薩峠にて |

|

| 南アルプス遠望 |

- 登山実績:

不老山(1月)、房総鋸山(2月)、武川山(3月)、雲取山(6月)、火打/妙高(7月)、北アルプス雲の平(8月)、大岳山(9月)、浅草岳/守門岳(10月)、大菩薩峠(12月)、及び忘年会

以上10回実施。延参加人数59名、参加者1回当たり6人

- 特記事項:

① 鋸山は軽いハイキングと思いきや大間違い、あごを出す始末であった。

② 雲取山の奥多摩小屋での雲上宴会は自炊の会席コース料理で大いに盛り上がる。飲んだアルコールは7人でビール20数缶、ワイン2本、焼酎1升。

自称岡田シェフが腕を振るう。この時以来山での岡田料理に期待が高まる。彼が参加する山行きはゴージャス、不参加の時は貧しい限りだ。

③ 妙高山、天狗の庭まで昇りながら雨で登頂断念。直前に起きた北海道トム

ラウシ山での中高年登山者遭難事故を教訓に慎重な判断をした結果である。

④ 8月北アルプス雲の平を5泊費やし本格登山。夏のシーズンはやはりアルプスが魅力的だとの声多くなる。

⑤ 浅草岳はスズメ蜂の脅威に脅えながら刺されたときの毒吸引器持参で登山。

実績報告は以上ですが、12月度は大菩薩峠から奥多摩の小菅村に抜ける「牛の寝通り」の長い脊梁を歩いた。快晴に恵まれ富士山と南アルプスの山々の眺望を満喫した。(写真参照=クリック拡大)

<2010年の目標>

忘年会で話し合い概略次のように決めた。

- 月当番を決め月例登山を欠かさず実施する。1月は九鬼山縦走。

- 登りたい山として希望の出た山々

霞沢岳、白馬、黒部川下の廊下と水平歩道、鹿島槍、空木岳、富士山、乾徳山、雨飾山、斑尾山、秋田駒、鳥甲山、など

これらの山を参考に行き先を決める。

- 冬は近郊の山を日帰り、春~秋のシーズンは泊まりを含めて遠出もする。

- 今年も自炊による頂上宴会を計画する。

- 季節の良い春と秋にDF会員に参加を呼びかけるハイキングを企画する。

この報告をお読みになって山歩きをしてみたいと思われる方は下記にお問い合わせください。お待ちしております。入会も大歓迎です。

以上

連 絡 先 :

登山同好会世話役:

満岡三佶(みつおかみつよし)

(会員番号270)