2021年7月29日

DF観光立国研究会

DF観光立国研究会

トピックス(2019)

トピックス(2019)

| 内 容 | 掲載日 |

|---|---|

| 岡山県「矢掛町」「高梁市」視察旅行 | 2019年11月30日 |

| 『日本再発見紀行(第二集)』『日本深醉游』出版記念パーティ開催 | 2019年10月2日 |

| 季刊誌「観光とまちづくり」夏号に掲載されました | 2019年10月2日 |

| 「日本再発見紀行」第二編の刊行が日経産業新聞に掲載されました | 2019年9月17日 |

| 『日本再発見紀行』の中国語翻訳版『日本深醉游』が完成 | 2019年8月28日 |

| 「日本再発見紀行(第二集)」が出来ました | 2019年6月16日 |

| 『日本再発見紀行(第二集)』発刊を記念して川崎工場夜景ツアーを開催 | 2019年6月11日 |

2019年11月30日

岡山県「矢掛町」「高梁市」視察旅行

9月17日から19日にかけて、2泊3日の旅程で、岡山県の

|

矢掛町は旧山陽道の宿場町であり、本陣、脇本陣等の旧家が保存され、伝統ある醤油屋、和菓子屋、煎餅屋等が営業を続けており、町民の実生活が古い街並に見られる日本では珍しい例です。また、高梁市の吹屋地区には、住友グループが始め三菱グループが引き継いだ歴史のある銅鉱山の名残があり、ベンガラの製造工場跡やベンガラ商いで栄えた片山家等の商家が残る古い街並があって見応えがあります。木口さんの周到な手配と、矢掛町、高梁市の地元の協力があって、実りの多い旅行になりました。

詳細は以下よりご覧ください。

以 上

(横井時久)

![]() 当日のアルバムはこちらからご覧ください

当日のアルバムはこちらからご覧ください

『日本再発見紀行(第二集)』『日本深醉游』出版記念パーティ開催

令和元年9月18日、日本記者クラブ会見場に於いて、『日本再発見紀行(第二集)』と第一集の中国語版『日本深醉游』の出版を祝う集いがありました。

|

|

ご招待者6名をお迎えして、執筆者40名の和気あいあいとした、賑やかな集いでした。

推薦文を寄せていただいた福田紀彦川崎市長に続いて、観光カリスマの川崎市観光協会会長の斉藤文夫氏からの祝辞がありました。

斉藤氏は、川崎大師に参詣の人を運ぶため京浜急行がスタートしたこと、川崎大師が新年の初詣の発祥であること、川崎臨海部の工場群が産業観光の対象になり、かつての公害都市川崎と言われたことを振り返ると、隔世の感があると来し方を振り返り川崎観光の紹介がありました。

|

|

|

| 福田紀彦川崎市長 | 斉藤文夫川崎市観光協会会長 | 真瀬代表 |

真瀬代表からは、ディレクトフォースが創立20周年を迎える2022年には「第五集」を刊行されたいとの代表ならではの応援の言葉を添えて、乾杯の音頭が発せられました。

9月12日付けの日経産業新聞の記事をもう一度と期待されてのことでしょう。

祝宴が進む中、執筆者からの一言が述べられました。

北海道を担当された赤堀さんの「十勝ブランド」を作り上げた先人の志、紀伊国屋書店に対し、本の売り込みに尽力された四方さんの新宿・神楽坂との深いつながり、近藤さんの大文字焼きについて、京都人ならではの薀蓄など、執筆者の方々の一言はそれぞれの思い入れがあって尽きません。

|

|

|

|

|

| 中国語版スタッフ | 赤堀さん | 四方さん | 近藤さん | 嶋矢さん |

編集委員会を代表して嶋矢さんからは、本作りの過程で直面した5つのサプライズの紹介がありました。

その一つ、第一集の中国語版『日本深醉游』の完成については、「種は蒔いたが、いつ子供が出来ていたのか分からない」うちに、立派な装丁の本が目の前に現れ、驚いたとのこと。

中国語版の初版は6,000部、売れ行き好調とのことで 第二集の翻訳出版も次のプロジェクトになりそうです。

|

| 全員揃って記念撮影 |

記念写真は、執筆者の小林慎一郎さんの撮影です。アングルに苦労されました小林さんは写っていません。2年前の出版記念パーティの写真と比べますと、文芸社からのお祝いの花飾りや本の表紙のポスターなどがあって、出版記念らしい雰囲気が漂っています。

以 上

(文責:観光立国研究会 編集委員会 高木健次)

![]() 当日のアルバムはこちらからご覧ください

当日のアルバムはこちらからご覧ください

2019年10月2日

季刊誌「観光とまちづくり」夏号に掲載されました

公益社団法人日本観光振興協会が発行している季刊誌「観光とまちづくり」夏号(2019年7月10日発行)に、「日本再発見紀行第二編」が出版されたことが取り上げられました。

以 上

(小林慎一郎)

![]() 関連記事(パブリシティ)

関連記事(パブリシティ)

「日本再発見紀行」第二編の刊行が日経産業新聞に掲載されました

9月12日付け「日経産業新聞」に、ディレクトフォース(DF)観光立国研究会により「日本再発見紀行第二編」並びに「中国語版」が出版されたことが取り上げられました。

記事の中ではDFの設立趣旨から始まり、現在の活動状況が詳細に記載されており、社会がDFをどのように見ているかが良くわかります。

産業界で活躍した人材がDFに集い、夫々の出身地、勤務地への思い入れを綴った日本再発見紀行が、単なる観光案内ではなく、日本の現場力を知るうえで価値ある刊行物であることが読み取れます。

また、この本を読んだ読者がDFを知り、DFの各種社会貢献活動に期待することになるものと希望します。

以 上

(小林慎一郎)

◇ ◇ ◇

![]() 関連記事(事務局ニュース)

関連記事(事務局ニュース)

![]() 関連記事(パブリシティ)

関連記事(パブリシティ)

2019年8月28日

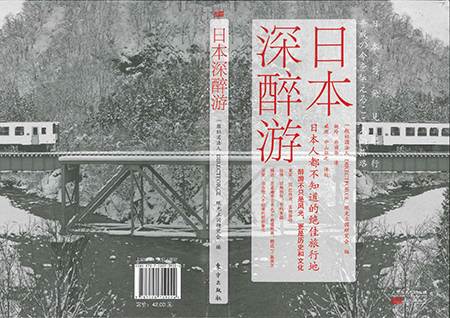

『日本再発見紀行』の中国語翻訳版『日本深醉游』が完成

2年前に発刊しました『日本再発見紀行』は、お蔭様で各地の関係者の皆様から好評いただき4刷りの発行に至っています。先週、この『日本再発見紀行』の中国語翻訳版『日本深醉游』が完成しました。出版社は中国北京市の東方出版社です。

当初の予定では、昨年の日中平和友好条約締結40周年のタイミングで出版する予定でした。昨年は日中関係が微妙であったこと、中国語訳の日本側でのチェックを念入りに行なったことなどで時間がかかりました。

表紙を小林慎一郎会員撮影の「雪の秋田内陸縦貫鉄道」が飾り、カラー口絵25枚も松本編集委員による写真データの綿密な整理のお蔭でいい仕上がりになっています。

9月18日には、今年の4月に発行しました『日本再発見紀行・第二集』と『日本深醉游』の出版記念パーティを日本記者クラブで開催します。執筆者の集いですが、ここには川崎市長の福田紀彦氏や川崎市観光協会会長の斉藤文夫氏(元参議院議員)が出席されます。

なお、この『日本深醉游』の発刊は、邊見敏江会員の『企业战略』に続くDF会員による翻訳出版の第2弾になります。

以 上

編集委員会共同代表 高木健次

観光立国研究会から

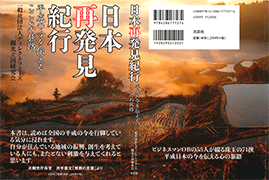

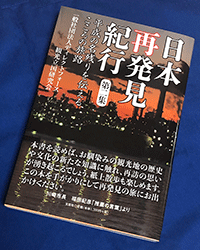

『日本再発見紀行(第二集)』が出来ました

|

『日本再発見紀行(第二集)』 |

『日本再発見紀行(第二集)』が出来上がりました。4月15日以降、全国の書店、WEB(アマゾン、楽天ブックス)上で発売されています。

『日本再発見紀行(第二集)』は、観光立国研究会が企画して、DF会員52名の寄稿による北海道から沖縄までをすべて網羅した57編の紀行撰集です。第一集の経験を活かし、記事は4ページ建て、写真は2点を掲載し、更に読みやすい内容になっています。

平成29年6月に発刊た第一集は、各界で好評を得て、4刷り(4000部)を重ねています。第一集、第二集をあわせてお手に取っていただき、紙上散歩をお楽しみください。

今回発刊されます『日本再発見紀行(第二集)』の「推薦のお言葉」は、表紙カバー写真に日本基幹産業を支えている臨海工業地帯を代表する川崎市の工場夜景を使わせて頂いたご縁で、川崎市長 福田紀彦氏から頂いております。

■タイトル

『日本再発見紀行(第二集)』

-平成の名残りを伝えるこころの旅路-

一般社団法人ディレクトフォース 観光立国研究会 編 文芸社 刊

■ 出版の趣旨

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、国を挙げて観光立国政策の推進が図られています。観光立国研究会で観光メニューの開発を議論する過程で、「有名観光地ではないがこれが日本だ、と言える素晴らしいところがある。これを本の形にまとめよう」ということになりました。

既に第一集が平成29年6月に出版され、これが各地で反響を呼び、地域活性化のきっかけとなる話題を生んでいます。その第2弾がこの本です。

この本は、国籍を問わず、より多くの人たちが改めて豊かな自然が織りなす日本の美はもとより、自然と見事に共生している日本人の営みの逞しさ、清々しさの再発見に出会える本です。

■ 執筆者

|

| 川崎市長から寄せられた推薦の言葉 (クリック拡大) |

実業界で豊富な経験と知見を積んできた52名のビジネスマンOBが、独自の視点と切り口で、全国57カ所の「もの」や「こと」について、存分に薀蓄を傾けています。

ご当地の観光大使になっている人や、「事業所があってその地で生活した。思えば印象深い場所だった」「50年前の故郷もその後の人生を決めた人格形成の地であった。見直してみると面白いところだ」などなど、ご縁や貴重な体験は様々です。

■ 内容・特徴

執筆者は大勢で、筆致は多種多彩ですが、『奥の細道』をはじめ、古典の紀行文のように、読むだけで旅気分に浸れるような現代版の紀行撰集になっています。それぞれに独自の視点と切り口で「日本にはこのような素晴らしい所がある」「これぞ日本というモノ、コトだ」と当地への思い入れが書かれています。読者から「なるほどそのような視点で見てみると、改めて面白いなあ」とか、また、当該エリアの関係者から「よくぞ当地を取り上げてくれた。よくそこまで書いてくれた」と言われるようなストーリーのある展開になっています。

通常の旅の本は、ひとりの人物が街道や各地を経巡めぐり、その地への心情を事細かに描きます。この本は、複数の執筆者が日本各地を取り上げることにより、全体で現在の日本を切り取った一冊の紀行撰集に仕上がっています。どのページにも背後にはそれぞれの執筆者の自然や人に対する思いが書かれています。

是非、筆者のこの思いを発見してください。読むだけでも楽しめる内容です。

以 上

2019年6月11日

観光立国研究会活動記録

「日本再発見紀行第二集」発刊を記念して川崎工場夜景ツアーを開催

観光立国研究会では、日本再発見紀行第二集発刊を記念して、6月1日(土)夕刻、川崎工場夜景屋形船クルーズを企画・実施しました。

日本再発見紀行第2巻のカバーに平尾光司会員の紹介で川崎市観光プロモーション推進課から工場夜景の写真の提供を受けて使用したことが、今回の企画のきっかけになりました。

| 川崎工場夜景屋形船クルーズ スライドショー(全画面拡大可) |

近年、殺風景な工場の夜間保安灯も、見方によっては美しい工場夜景として観光スポットとなるのではないかと脚光を浴びています。室蘭・千葉・川崎・富士・四日市・堺・高石・尼崎・周南・北九州などの工場夜景を観光として活用すべく全国工場夜景都市協議会もあります。今回のツアーは、その魅力を確認するものでもあり、参加者7名2時間のクルーズを堪能しました。資源輸入型の日本産業を支える沿岸部コンビナートの工場夜景は、何気ない日本の生活感ある風景の一つとして、インバウンド観光客に紹介する魅力あるスポットになることが確認されました。

以上(萩原秀留)