2022年12月12日

日本経済新聞に内永ゆか子会員の記事掲載

10月28日付け日本経済新聞にNPO法人J-Win会長理事の内永ゆか子さん(DF会員No.1412)の記事が掲載されています。高校生向け特別版「経済発展に必須な多様な力・女性活躍に期待される効果」のコーナーで語られています。

会員限定 (PDF)

若いうちから定年までの理想の将来像を描き、俯瞰して仕事や組織を見つつ、業種を超えたネットワークづくりの重要性が指摘されています。また、国際的なセンスを養うには、高校生に向けて、主語や起承転結を明確にして自分の考えを伝えるスキルを磨くよう望んでいます。

DFの活動も100歳社会に向けて、これからの自分たちの生き方ばかりでなく、若い世代への働き掛けの重要性を認識した次第です。

以 上(小林 慎一郎)

2022年12月5日

山﨑雅史会員 テスラ&イーロン・マスクを考察した動画を公開

自動車の技術、産業、業界に精通している山﨑さんがテスラ社とイーロン・マスク氏について考察しています。テスラ社のビジョンと歴史から紐解き、その計画的な事業展開からうかがえる先見性、意思決定の速さなどの経営理念、ユニークな設計思想に基づいた電池の開発と生産技術、基幹部品の内製化、スペースXとのつながりなどの技術開発力、先進性に富んだ独特な半導体設計思想など、同社の特徴をわかり易く解説しています。テスラ社とイーロン・マスク氏を包括的に理解し、電気自動車の将来性を占う最適な資料となっています。約45分のYouTube講義を視聴して、高い満足感が得られます。

以 上(小林 慎一郎)

2022年11月25日

山﨑雅史会員がEV車とガソリン車のCO2排出量の本質を比較

国際社会ではCO2排出量の観点から、一般的にガソリン車から電気自動車への転換が環境にやさしいと安易に議論されているが、果たして本当か、自動車技術の権威の山﨑雅史会員が正確なデータを基に考察して、YouTubeに投稿しました。

同氏はこのYouTube投稿にあたり、以下のように述べています。

今回、火力発電に依存している日本の現在の電源構成下で、電気自動車が本当にCO2削減になっているのか検証したく、車両製造段階から走行段階までのスパンでガソリン車と比較してみました。検証には簡単な数式を用いてみましたが、ガソリン車でも実用燃費が20km/Lを超えると「リーフ」レベルの電気自動車よりも生涯のCO2排出量は少ないという結果になりました。また日頃皆様が使っておられるクルマの実用燃費と走行距離から「リーフ」と比べて生涯のCO2排出量が多いか少ないかが分かるグラフも作成してみました。以上を簡単な動画(13分)にまとめ、ユーチューブにアップロードしましたので、ご興味がありましたらどうぞご覧ください。

巷の表面的な論議に流されない極めてレベルの高い検証結果です。このような見識ある会員を持つDFを改めて誇りに思う次第です。ぜひ、皆さんで議論されることを望みます。

以 上(小林 慎一郎)

2022年11月15日

Pay It Forward の精神で生きる 池上 眞平会員

何気なくWedge誌を眺めていたら、DF会員の

池上

眞平さん(859)の記事を見つけた。2022年10月に「戦略なきリストラ」と題して、富士フイルム社出身の同氏が銀塩フィルム衰退時期のコダックとの経営戦略の違いを論じていた。富士フイルム社は自社技術と人材を生かして、新事業への展開に成功している。コダックと富士フイルムの事業経営に対する意識の違いがわかる論説であった。

最後に「人材を大切にする」との視点に関連する教育改革に関する見解も論じていた。

「戦略なきリストラ」は最大の愚策 危機における経営の要諦 諦めない経営が企業をもっと強くする Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)

(ismedia.jp)

そこで、Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)で同氏の過去記事を検索してみたところ、2016年に上記の論説とは異なる「教育の原点を考える」を投稿していることがわかり、同氏にインタビューを申し入れた。

以下は、同氏から得た教育に対する貴重な思いを聴取したものである。

Pay It Forward の精神

「誰かが善行を施して呉れたら、それに対する恩返しは全く別の三人に善行を施す」で充実したリタイア後の生活を池上眞平会員は満喫している。

リタイアした時に彼は、「 ‟私を活かして呉れた人” / ‟助けて呉れた人”

が沢山居る。これらの多くの人に恩返しをするのではなく、子供や若者への善行により恩返しをする」と決心し、ボラティア活動を始めた。

「 ‟沢山の人達との良き出会い” と ‟沢山の良き学び/気付き” は、お金で買えないご褒美」と彼は感じている。

ちなみに、彼は授業支援の会の一員としての活動のみではなく、多様な活動をしている。

以 上(小林 慎一郎)

2022年11月2日

ニューヨーク在住の秋山武夫会員が『司法の国際化と日本』を出版

現在ニューヨークに住んでいる秋山武夫氏が今年の10月1日にディレクトフォースの会員(1417)になりました。初めての海外在住の会員です。オン・ラインで遠隔地との交流が自由になった賜物です。秋山武夫会員(1417)は商社に18年勤務した後、米国で司法試験を受けて弁護士になりました。そして35年間弁護士として活躍し、日本と米国の司法の違いを痛感して自分の思いを込めた本を出すことになりました。約300頁の労作です。黒船の来航にたとえて司法の国際化の出遅れを指摘していますが、米国との文化的・政治的背景の違いも浮き彫りになっており、読み物としても面白いものです。DFメンバー数名で著書の編集や配送を手伝っております。DF内部でのセミナーも企画する予定です。多くの書店で販売されており、電子書籍も用意する予定です。

- 著書名

-

司法の国際化と日本―法のグローバリズムにどう対処する

- 出版

-

幻冬舎

- 刊行日

-

2022年10月19日

概要

「場所は行為を支配する」、その行為をどう評価するかは行為の行われた国の基準によるべきだ。各国には独自の歴史、文化、慣習、価値観があり、法律はそれに沿って作られてきたものだから、その国の領土内においてのみ適用され、その効力は外国に及ぶべきでない。「郷に入っては郷に従え」。最も国際化に馴染まないと考えられてきた司法の世界が今音を立てて崩れている。司法の国境がなくなる。日本国内で行われた自動車部品カルテルのケースでは日系企業30社、日本人幹部60人がアメリカで摘発され、30人が一年を超える禁固刑に服する。執行猶予なしだ。司法の国際化をリードしてきたのがアメリカだ。独禁法、FCPA,

製造物責任、通商法等、域外適用(米国法の日本人や日本企業の行為に対する適用)の例をあげればきりがない。域外適用とは単に実体法のみならず、アメリカの手続き法に従うということだ。日本での一通のメールがアメリカの証拠開示手続きのもとで、裁判所の前に持ちだされ、アメリカ人陪審員の持つ尺度や偏見で判断され、民事賠償のみならず、刑事上の懲罰のための決定的な証拠となる。「急速に進む司法の国際化・日本に備えはあるのか・待ったなしの司法改革と日本企業の対応策」。本書では日系企業の活動にとりわけ影響を与える、米国の法律や制度について具体例をもとに解説、日本の企業の対応策や日本司法の制度改革につき提言する。

以 上(文責 横井 時久)

2022年11月2日

パシフィック・アイランダーズ・クラブ懇談会のご案内(斎藤龍三会員)

今般、私が勤務している太平洋諸島センターが事務局として、年に数回企画しているパシフィック・アイランダーズ・クラブ懇談会(PIC懇談会)第28回が開催されます。

- 日時

-

11月8日(火)18:30

- 場所

-

ベルサール八重洲

- 基調講演

-

「大洋州地域の地政学的重要性(仮)」

- 講師

-

JICA特別顧問 北岡 伸一 氏

- 会議形式

-

オンラインとの併用によるハイブリッド形式

- 申込方法

-

https://pic.or.jp/pic_news/8306/

当会は太平洋島嶼地域に長年関わっておられる有識者(大学教授・外交官・企業関係者など)を講演者として招き、太平洋島嶼国に関する様々なテーマ(観光促進、環境問題、貿易投資政策、各国の政治概況など)について最新のお話を伺います。

今回は、JICA(独立行政法人

国際協力機構)の北岡特別顧問(前JICA理事長、東京大学名誉教授、元国連次席大使)をお招きして、「大洋州地域の地政学的重要性」と題する基調講演を予定しております。

昨今メディアで取り上げられているように、太平洋地域は大国間でその地域的重要性が再確認されております。今後の両国および太平洋島嶼国の動きについての包括的かつ俯瞰的に捉える機会ですので、ぜひご参加ください。

当会プログラムの詳細は、

https://pic.or.jp/pic_news/8306/

以 上(斎藤 龍三)

2022年10月25日

DF彩遊会の中塚晴夫会員が二科展、二紀展に入選

彩遊会(DF美術同好会)の中塚晴夫会員(247)が二紀展に入選されたとの報を受け、早速、新東京美術館を訪問した。100号を超える大きめのキャンバスが多く、画家の精神性を表現した比較的抽象的な絵画が多く展示されていました。中塚さんの絵は青い馬に乗った騎士が墓場から出てきた亡霊を槍で突いており、内面の葛藤を表現したように感じた。周りの展示と比べても秀逸な印象でした。中塚さんの作画意図をご本人に伺いましたので、下記に示します。

作者の作画意図:

ベルリオーズの幻想交響曲の中の「断頭台への行進」という楽章に触発されて描きました。この曲は私が中学生の頃聴いて衝撃を受けたもので、その内容は「精神を病んだ主人公が断頭台で処刑されるのが分かっているにも関わらず、高らかな行進曲のもとで地の底から出てきた亡霊に突進していき、最後はギロチンで斬首されて終わる」という幻想です。当時その光景が視覚的に私の脳裏に強く浮かび、それが未だに鮮やかに残っています。その後数十年が経って絵を描くようになり、一度はあのイメージを絵にしてみたいと思い作画しました。

中塚さんは今年9月には二科展にも入選しておられ、ダブル入選の快挙です。中塚さんは現役を引退された67歳ごろから絵を描きはじめ、数々の展覧会で入選されてこられています。今回、もう体力の限界と考えて、これが最後との思いで、100号の大きさの絵画を描かれたそうですが、なんのなんの

まだまだお元気で、これからもいろいろな展示会で入選されるのではないかと期待しています。中塚さんの入選の記録はPDFにリンクしてありますのでご覧ください。

中塚さんの画歴(PDF)

二科展入選作 中塚さんの右手の上下

二紀展入選作 中塚さんの上部

中塚さんが入選された二科展と二紀展は、現在では日本を代表する大きな絵画彫刻等の展示会で、その歴史は古く、二科展は旧来の権威から脱却する新進気鋭の作家が研鑽を積む場でもありますが、最近はタレントの出展も多いと聞きます。一方、二紀展は戦後、二科展から別れ、今回は75回目を迎えており、流行に流されない作品制作を目指しているところから、私の印象では抽象的な内面性の高いものになっていると感じています。

なお、DF美術同好会(彩遊会)は、来る11月28日から12月4日まで、銀座「ギャラリーくぼた」で彩遊会を開催します。彩遊会でご活躍の中塚さんはじめ、同会のレベルの高さには敬服する次第です。

ご案内はこちら

以 上(小林 慎一郎)

2022年9月30日

髙橋宜治さんの尽力で浦高金融麗和会が誕生

テレビ埼玉のインタビューに髙橋さんが登場

髙橋宜治会員(858)の音頭により、埼玉県立浦和高等学校の金融関係の同窓生による金融麗和会が誕生しました。この金融麗和会についてテレ玉(テレビ埼玉)で取材放映されました。このような同窓会組織がDFの人脈作りに役立つことを期待します。以下に、髙橋さんが金融麗和会を設立の経緯を紹介したテレ玉のインタビュー動画について髙橋さんご自身が紹介します。

埼玉県立浦和高校には30近くの地域・職域同窓会があります。

5年前に同窓会活性化検討委員会にて、浦高ビジネス人材ネットワーク構想を私が提案し、新たな現役世代の職域同窓会の創設が始動しました。当初は商社麗和会が先行、コロナ禍で一旦ペンディングになりました。その内に三菱UFJ

銀行の頭取が出現したり、野村証券の社長が誕生したりで、各金融機関のトップに面談、金融麗和会創設を並行しました。その結果5月12日に金融麗和会、7月26日に商社麗和会の設立総会を学士会館で開くことができました。

後、それぞれの若手幹事団を中心に活動をしていくことは勿論ですが、両者や今後設立される他の職域同窓会がコラボして成果を挙げ、そのことが浦高のプレゼンスを高める一助になるとともに、DF活動の人脈作りに役立つことを期待しています。テレ玉で放映した番組は動画にアップされているので、ぜひ私が登場する場面をご覧ください。

以 上

2022年9月30日

クルマと自動車産業

過去・現在・近未来のYouTube制作

「クルマのことなら彼に聞け」と言われている山﨑雅史会員(804)、これからの自動車は社会の要請と技術の開発の狭間で、どのように展開するか検証しました。以下は山﨑さんが自作のYouTube動画について、説明したものです。

日本経済に大きな影響を及ぼす自動車産業において、カーボンニュートラル達成には電気自動車(EV)化一辺倒が解であるような印象を与える情報が世の中に氾濫し、かつ断片的な情報で終始している印象を常日頃抱き、危機感を抱いております。そこで今年の4月20日に経産懇でご説明した「電動自動車の基礎技術と将来動向」に修正を加え、かつ、分かりやすいように編集しなおし、「クルマと自動車産業 過去・現在・近未来」ということで3週間前にYouTubeにアップロードいたしました。このYouTubeを通じて多くの方々に自動車産業の状況を全体像を含めて正しく理解していただき、それぞれの方が自分で考えることができる基本情報を提供してみたいとの思いで公開し、配信して約1ヵ月で220を超えるアクセスをいただいております。

以 上

2022年9月5日

戦争体験を語る会有志が「戦争について考える」小冊子をまとめる

戦争体験を語る会有志が8月15日に「戦争について考える」小冊子をまとめました。「戦争体験を語る」に始まり、「戦争の歴史」の考察に続き、戦争に関するトピックスが述べられています。DFは多様性を許容する組織です。会員の皆様からのご意見をお待ちします。

部数に限りがあり、また会員限定公開ですが、本誌をご希望の方は横井までお問い合わせください。

横井 時久 yokoi256@jcom.zaq.ne.jp

以 上(小林 慎一郎)

2022年9月5日

エッセイが京都大学経済学部同窓会誌に

合田隆年会員(17)のエッセイが京都大学経済学部同窓会誌No.25に掲載されました。同窓会のお手伝いをしたこと、ディレクトフォースで大学の講義、小学生の出前理科実験授業などの社会貢献活動を行っていること、ゴルフ88ヶ所巡りを完遂したことなど、DF美術同好会での作品とともに楽しく綴られています。

クリックして拡大

クリックしてPDFで閲覧

以 上(小林 慎一郎)

2022年7月4日

寺田 弘 会員が「私と映画の75年」を上梓

寺田弘会員(1117)が久しぶりに新作を上梓されました。1946年の小学1年生の時からの第1章、大学生時代の第2章に継ぎ、アルミニウム工業の産業界に在職中を経て、2021年までの文芸事務所で活動された第6章までの間に鑑賞された映画の感想に加え、夫々の時代背景を語られて、知らず知らずのうちに引き込まれていく楽しい本です。

寺田さんは日本ペンクラブ会員で、観光立国研究会の日本再発見紀行の編集委員もされています。

以 上(小林 慎一郎)

- 題名

- 「私と映画の75年(1946~2021年)」

- 著者

- 寺田 弘

- 発行所

-

有限会社サザンカンパニー

03-5227-2772

2022年6月14日

越 純一郎会員が安全保障学会賞を受賞

越純一郎会員が、(一社)日本安全保障・危機管理学会から学会賞を受賞されました。

日本安全保障・危機管理学会は、安全保障関係の専門家、自衛隊OB/OGなどで構成され、安倍晋三元首相が名誉会長を務めている学会です。越さんは、現在の理事長である二見宣氏より依頼があり、年間4回発行される機関誌「安全保障と危機管理」に「日本人が知るべき親日の歴史」の連載を約10年間の予定で、2020年より執筆を開始していたところ、第八回掲載終了後の段階で、今回、学会賞受賞となりました。

これまでに、下記を執筆済みで、今後も連載は継続される予定とのことです。

- 第一回

- ポーランド

- 第二回

- インドネシア

- 第三回

- 台湾

- 第四回

- トルコ

- 第五回

- ベルギー

- 第六‐七回

- ベトナム

- 第八回

- 親日国と対峙する際の一般原則

このうち、ポーランドとインドネシアに関して、越さんは2021年4月の技術部会で講演もされています。また、ベトナムについては、越さんはDFの「ベトナム研究会」(会長は平井隆一会員)に所属していたため特に詳しく書いていますが、その執筆直後に今回の受賞が決定したそうです。

本件は越さんと平井隆一さんが加入している日本コーポレートガバナンスネットワークから、メンバー宛に今回の受賞について紹介されており、そこにご本人からの感想文も寄せられていますので、以下に転載致します。

【今回の受賞について】(越会員寄稿)

毎回3000字では大したことを書けず、しかも、特に「名文」でもなく、また、歴史学に残る研究業績や新事実の発見などが無いにもかかわらず、拙稿の連載が学会賞の受賞に至ったのはなぜでしょうか。モノには、必ず理由があります。

私には、その理由は、1つしか見出せません。それは、この連載のテーマ、すなわち、「親日国と日本との二国間関係史」というテーマが、非常に重要なのに、体系的に語られることが、これまで殆んどなかったためであるということです。

「相手国にとっては極めて重要な日本関係の史実」でありながら、日本人の側が全く知らないという、由々しき、情けない、相手国に申し訳ないことが、数限りなくあるのです。幾つか挙げてみます。

- ポーランドのワレサ大統領は、就任演説で『この国を第二の日本にする』と言い、国民は大喝采した。

- インドネシアの独立記念日(8月17日)は、日本の年号で刻まれている。

- 台湾では日常的に、『日本人のようになりなさい』と子供を教育し、『日本精神(リップンチェンシン)』こそが最高のほめ言葉である。

- フィンランド政府が作成した選挙投票率向上のCMは、日本のアニメ、日本語のナレーション(字幕がフィンランド語)。

-

トルコの国父ケマル・アタチュルクは、明治天皇を模範とした。同国には男の子や屋号をトーゴ―、ノギと名付ける例が多く、TOGOという革製品の高級ブランドもある。トルコでは、日本人こそ、真のイスラム教徒のあるべき姿だとされる。

これらは、日本人の矜持と、相手国への礼節にかかわり、ソフトパワーとして国益に直結します。何よりも、「日本人の心を育てる」効果があるのです。私は、自分の活動のお仲間が増え、「知る努力、知らせる努力」が日本中で進展することを願っています。

賞状は、施設で一人で暮らす母にプレゼントしました。

以 上

2022年6月10日

矢澤英人会員(1167)「旭日小綬章」を受章

「保険産業時報」令和4年5月10日の誌面より

令和2年に「旭日小綬章」を受章された会員の矢澤英人さんの叙勲祝賀会が4月27日に東京会館で盛大に行われた。(コロナ禍の為2年順延)

同氏は10年の長きに亘り一般社団法人「日本科学機器協会」の会長を務め業界の発展に貢献したことが評価されたものです。

矢澤さん、おめでとうございます。

以上(段谷 芳彦)

2022年5月26日

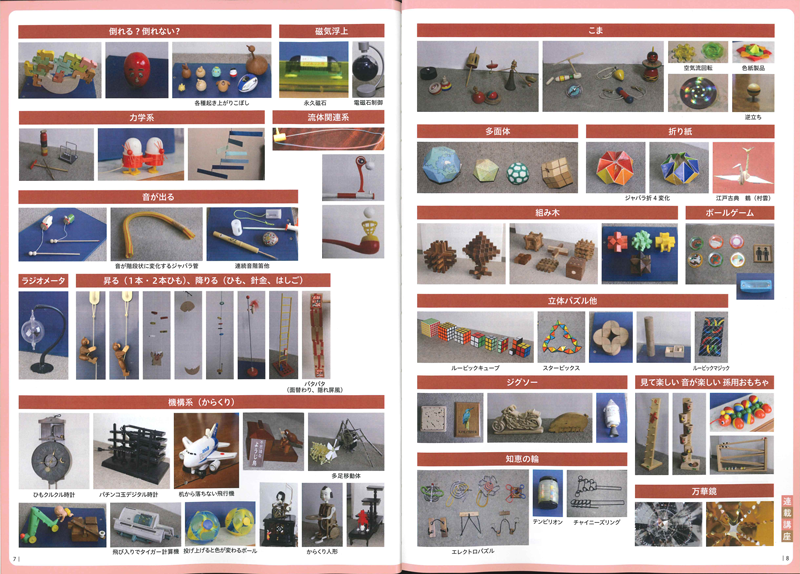

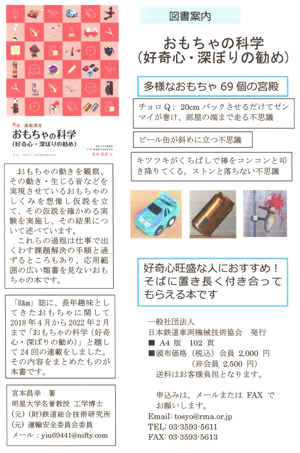

宮本昌幸さんが「おもちゃの科学(好奇心・深ぼりの勧め)」を刊行されました

宮本会員が日本鉄道車両機械技術協会発行の雑誌(『R&m』誌)の連載記事を書籍として発行されました。前回の著書の紹介はテニス同好会の懇親会時にお聞きしたものでした。今回は美術同好会(彩遊会)の安曇野合宿の場でした。

おもちゃの動きついてとても深く面白く紹介してあります。図書案内にもありますように、好奇心旺盛な人におすすめ! そばに置き長く付き合ってもらえる本とのこと。おもちゃの宮殿にさりげなく置いてある69個の宝物をご専門の機械工学の視点で、「なぜだろう」をやさしく解き明かしてくれ、心ときめくばかりです。いつもながらの宮本さんのご見識に感服するばかりです。

お孫さんと一緒に読まれることをお勧めします。

宮本さんはテニス同好会、彩遊会のほか、技術部会や理科実験グループでも幅広くご活躍中です。

購入方法はクリックしてPDFを確認

宮本さんからのメッセージ

読者に「おもちゃのしくみ」のなぞ解きを楽しんでもらいたいとの想いで書きました。

やさしく読めるために、おもちゃのしくみの核心を省くことはしていません。その中でいかにわかりやすく説明するかには常に心がけて執筆しましたが、式が出てくるなど難しく感じられるところもあるかもしれません。

各回の記述は独立していますので、興味をひかれたどの回からでも読んで下さい。難しいと感ずるところは読み飛ばして、まずは気の向くところだけを気楽に読んで頂ければと思っています。時間がたって読み返してみると、今度はストンと腑に落ちる経験をしたことも多々あります。そばに置き末永くお付き合いいただける本になることを願っています。

宮本昌幸(972)

以上(広報担当 近藤勝重)

2022年5月26日

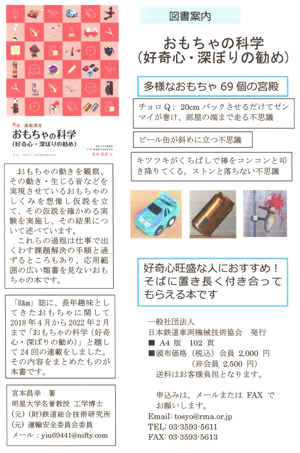

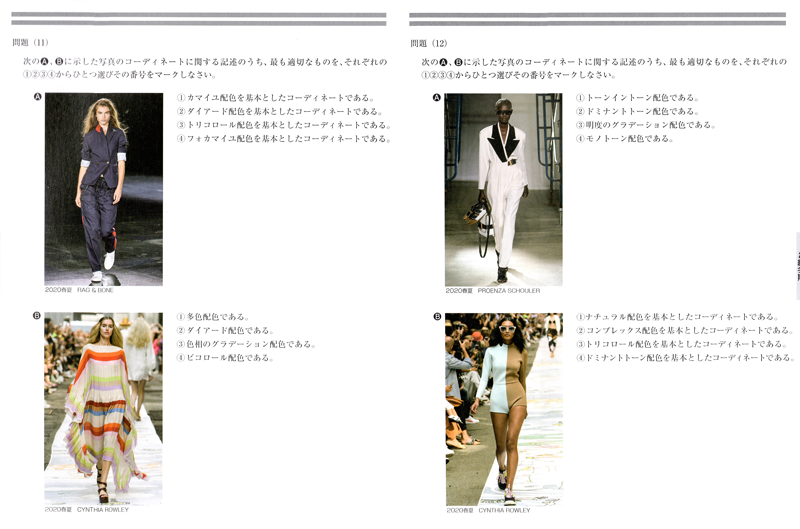

小林慎一郎さんが色彩検定2級を取得

小林会員が文部科学省後援の公益社団法人色彩検定協会主催の資格試験に挑戦し、色彩検定2級を取得されたそうです。もともとは服飾文化向上を目的として設けられた資格ですが、現在は幅広くグラフィックデザインやインテリア、景観のコーディネート、印刷時の色番号指定に役立つ資格となっています。ご本人いわく、試験問題には色彩心理、光学物理、眼の構造なども出題されるそうですが、女性のファッションのところでだいぶ点数を落として、かろうじて合格したとのことです。

小林さんのDF理科実験グループでは、小中学生に向けて「色」「光」に関するテーマで授業をしており、また、DF事務局ではWeb担当でもあるので、カラーコーディネートなどで知見が生かされることを期待しています。何事にも基礎的な知識が大切です。「何歳になっても学ぶ姿勢」は、大いに見習いたいと思います。

色彩検定 過去問題集から(拡大できます)

以上(保坂洋 理科実験グループ、華写の会、海外旅行研究会、

一般社団法人色材協会監事)