| |

2009�N10��13��

�u��5��������Z�~�i�[�v

|

�w��T��������Z�~�i�[�x�@�U�T���̎Q���҂Đ������ɏI���I

�e�[�}�F

�u�҂����Ȃ��̓��{�̐V�G�l���M�[�����E���z�����d�𒆐S�ɂ��̌����Ɖۑ��������v

�i���j�n�������c�Ɗ�����E���������ȉ�́A���a�V�F���Ζ��i���j�\�[�����Ɩ{���Q���i��ʎВc�@�l���z�����d������j���{���������u�t�ɁA�\��̑�T��������Z�~�i�[���A�X���Q�X���ߌ�R������R�̊��p�[�g�i�[�V�b�v��c���ŊJ�Â����B���J�̂ς�����A����t�ɂU�T�����Q�����ĔM�S�ɒ��u�����B

���a�V�F���Ζ��̎��Ɛ헪�Ƌ����������z�d�r���Ƃɑ����āA�{��ւƍu�`�͓����Ă������B

- ���W�r�㍑�𒆐S�ɁA�l�����R�O���l�������G�l���M�[���v�͍��̂Q�D�T�{�ɖc��オ��B

- �h�C�c�͑��z�����d�𒆐S�Ƃ���Đ��\�G�l���M�[�ɂ��A�G�l���M�[�����́A�Q�O�T�O�N�ɂ͂T�O�����A�Q�P�O�O�N�ɂ͂X�O����d���Ƃ��Ă���B���z�����d���Ƃɂ����ē������������̂ɁA���{�ł͂Q�O����Q�T�N�|����Ƃ�����A�h�C�c�ł́A���{�̂R�{�̔��承�i���ɂ��P�O�N�ʼn���ł��鐭�x���Ă���B���{�ɂ����鍑�̕⏕�́A�P�j�v����V�O���~��v���铊���z�ɑ��ĂV���~�ł����Ȃ��B

- ���z�����d�ʂ̓h�C�c�A�X�y�C���A�A�����J�A�؍��A�C�^���[�Ɏ��������Ɣ������L�l�ł���A����ѐ��x�v�������ƐL�тȂ��B��s���Ă������{�̑��z�d�r���Y���A�����A��p�A�C���h�A���B���ɔ�����A���ʂɒ�����Ă���B

- �����I�ȑ��z�����d���A���B���V�O����W�O���d���ɂ��A���{�͋t�ɂV�O����W�O�����Z��ɂ��Ƃ��Ă��邪�A���݁A�Q�C�U�O�O���˂̌ˌ��ďZ��ɑ��āA���̕��y�͂Q���A�S�U���˂ɂ����Ȃ��B

- �Đ��\�G�l���M�[�̂����A���͂͋��ƕ⏞�A���������@�A����g�����A�s����ȕ��́E�������A�o�C�I�}�X�ɂ͌����m�ۂ��傫�ȏ�Q�ƂȂ�A���z�����d�ɑ������ˑ����邱�ƂƂȂ�B�d�͉�Ђ̐����q�[�g�|���v�ɂ͍Đ��\�G�l���M�[�Ƃ��ċ^�₪����B

- ���z�����d�����ɂ́A�d�͉�ЂP�O�Ђɂ��n��Ɛ��������R���ƁA����ɓd�͌���I���ł��鐧�x�v���K�v�ł���B�s����ȑ��z�����d�ɂ͒~�d�r�Ή��ł͂Ȃ��A�����d�͂��D�ʂɂ��邪�A�����ł͓d�͒���������Ȃ��ƁA�z�d����̃g�����X���Q�{�ݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���A���z�����d���d�͋����̂Q�O���ȏ�ɂȂ邱�Ƃ�d�͉�Ђ͋��₷�邽�߁A�T�O���ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��B

- �����g��ɂ͎x���E�⏕����ɉ����āA�R�X�g�_�E�����s���ł���B���z�d�r�ɂ́A�����n�Ƌ��������n������A�����n�͑g���Y�ƌ^�ł���A�V���R���C���S�b�g�͑��ʂ̓d�͂������B����ɑ��ċ��������n�͈�ё̐��Y�ƌ^�ł���A�R�X�g�_�E���ɂ͌����n���L���ƍl����B

- �d�C�̎g�p�ґ��ɂ�鑾�z�����d���g�傷�邽�߁A�ݔ��̎�����P�V�N���ĂP�O�N�œ����z������ł���A���݉��i�̂Q�{�̔��搧�x�����߂���B

- �����\�Ȓ�Y�f�Љ�����̂��߂ɂ́A�ȃG�l���M�[�A�Đ��\�G�l���M�[�Ƃ��āA���̃V�X�e���̉��i�ɋ߂����z�����d�V�X�e���̎������K�v�ł���A���̂��߂ɂ́A

�E����哱�ɂ��s��g��Ƌ��������Ɋ�Â������i�ጸ

�E�����Z�p�J���Ɛݔ�����

�E���z�����d�����։��l�ς̌X�l�ւ̏���

�E���z�����d�Y�Ƃɂ��ٗp�n�o

�ɂ���Ƃ��A���������g���A������̂��߂ɍĐ��G�l���M�[���y�̓`���҂���A�ƌ��ꂽ�B

��R�����g��

�����R�̎������g���āA�����玟�ւ̐��͓I�ȍu���ł������B��𗝉�����̂�����������A

�@���{�ł͐���x����d�͉�Ђ̒n��Ɛ肪�傫���͕ς�肦�Ȃ��̂ŁA���B�̂悤�ȃ��K�\�[���̊g��͊��҂ł��Ȃ����ƁA�Z��S�̑��z�����d�ɒ��͂���������Ȃ����Ƃ��w�B���̏�Ȃ���������Ƃ̂����ɂ��Đ����x�̕ϊv��҂̂ł͂Ȃ��A����������������Ƃ��Ă��A�X�l������ґ����瑾�z�����d�̕��y�Ɏ��g�݁A�����Ĕ����͂����߁A�ϊv�����߂Ă������Ƃ���Ɗ������B

�ȏ�

�i���������ȉ�@�˓c�@�j�L�j

|

|

|

2009�N9��17��

�u���������|�[�g�v |

��t��w�ɂ�������z���^�u�A���H��v�̍u���ƌ��w���{�̕�

��t��w��w�@���|�w������

�{������i�o���n�a�A�m�o�n�t�H���X�g���������j�Ȃ�тɓ���w�@ �n�Ӑ搶�i���T���g���[�j���s�͂ɂ��A�c�e������̕���̈�Ƃ��āu�Y�w���A�g�ɂ����z���^�A���H��̍\�z�ƍ���̌v��v�̍u���ƌ��w�i�ʐ^>>�N���b�N�g��j���t��w���̗t�L�����p�X�ōs���܂����B�R�T���i�c�e����P�U���j�̕��ɂ��Q�����������������ɏI���������܂����̂ł��������܂��B ��t��w��w�@���|�w������

�{������i�o���n�a�A�m�o�n�t�H���X�g���������j�Ȃ�тɓ���w�@ �n�Ӑ搶�i���T���g���[�j���s�͂ɂ��A�c�e������̕���̈�Ƃ��āu�Y�w���A�g�ɂ����z���^�A���H��̍\�z�ƍ���̌v��v�̍u���ƌ��w�i�ʐ^>>�N���b�N�g��j���t��w���̗t�L�����p�X�ōs���܂����B�R�T���i�c�e����P�U���j�̕��ɂ��Q�����������������ɏI���������܂����̂ł��������܂��B

���w�I����A��t��w����A���������N���A�̉ԁi�ʖ��A�b�T���������j�A�i�i��o�^�\�����̉ԁj���Q���ґS�������A�v�������Ȃ��v���[���g�Ɋ��ӂ��A�H�Ɍ������܂����B

����̕���̑_���́A���x����ʂ𐧌䂵�A��c�������I�ɍs���A���z���Ȃǂ��g�����z���^�A���H��̍\�z�ƍ���̓W�J���E�I�b�`���邱�Ƃł����B

�Ƃ�킯�u��؍H��v���Y���̐V�����������Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă���A�����̖�؍H�ꌻ�݂̂T�O�����i����R�N�ԂłR�{�̂P�T�O�����j�̎{�݂��Y�f���Љ�Ɍ����A�l�������p����A�l�H���A���z�����p�^�̊J���^�{�݂ɃV�t�g�����A�_���ȁA�o�Y�Ȃ𒆐S�ɐ�t��Ǝ����́A��Ƃm�o�n�Ƃ̃R���{�ɂ����؎������o�āA���������悤�Ƃ�����̂ł��B �Ƃ�킯�u��؍H��v���Y���̐V�����������Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă���A�����̖�؍H�ꌻ�݂̂T�O�����i����R�N�ԂłR�{�̂P�T�O�����j�̎{�݂��Y�f���Љ�Ɍ����A�l�������p����A�l�H���A���z�����p�^�̊J���^�{�݂ɃV�t�g�����A�_���ȁA�o�Y�Ȃ𒆐S�ɐ�t��Ǝ����́A��Ƃm�o�n�Ƃ̃R���{�ɂ����؎������o�āA���������悤�Ƃ�����̂ł��B

�ۑ�͂R�N�ԂŁA�R�X�g���R�����Ƃ���Z�p�J���y�щ^�c�̐��Ȃǂ��L�[�ƂȂ�܂��B

���B�̊S�͂��̑��ɁA���R���Ƒ��z���{�l�H�����p�ɂ�鎺���A���H��̐A���͔|�̂��ݕ����ƐH�̈��苟���A���S�ɂǂ��𗧂Ă鎖���Ǝv���Ă��܂��B

�@��Ƃł͂��̕���ɁA���ɎO�H���w�A�i�e�d�z�[���f�B���O�A�����čŋ߁A�ۍg�����̕���̎��Ƃ��J�n���Ă���A���r�W�l�X�Ƃ��Ċ��҂����܂��Ă��܂��B

�Ō�ɎQ���҂̕��̃R�����g�Q�A�R���Љ�����܂��B

- �搶���̂��b��q�����������Ē����܂����B�B��A���x���Z�����^�c�̐��Y�V�X�e���ɂĐl�H�����^�A���H�ꂪ�ғ�����Ă���Ό��w���A��R�̂��b�@����������������̂ł����B

- ��������ԓI�ɉ\�Ȍ���A������̊����ɎQ�������Ă������������Ǝv���Ă��܂��B

- �_�Ƃɂ͂��ׂ����Ƃ���������Ǝv���܂��B���������ł��Ǝv���Ă��܂��������Ȃ��̗̑͂ł͂ƂĂ������Ƃ����Ă��܂��B

�u���Q�l�F�����̃v���O�����v

�u�@���P�F�Y�w���A�g�ɂ�鍡�b��̊��z���^�A���H��̍\�z�Ǝ����Ɍ�����

�u�t�F��t��w �����N�t�C�[���h�Ȋw�Z���^�[�� ���_���q�q����

�u�@���Q�F��t��w��w�@�ɂ�����Ԃ̈��E�͔|�̌��������ɂ���

�u�t�F���|�w������ ���������Ȋw�R�[�X �͔|�E���w�̈� �n�ӋϏy����

�A���H��≀�|�ޏ�̂Ȃǂ̌��w�B

|

|

|

| 2009/8/22 |

- ������x�����ȉ��̂��m�点�ł�

-

�T�D�c�e�u�t�ɂ������Ɋւ���u������

�i���{�ςݕj

���q�s����ψ����Ð[��w�K�Z���^�[�s����w�y�j�u��

- �J���F�Q�O�O�X�N�U���Q�O��

- �u���e�[�}�F�u�l�ނ̉c�݂��i�L�����̖O���Ȃ��Nj����j�n������I�ށv

- �u�@�t�F��J�_��

- �Q���҂̃R�����g�F

�u�l�Ԃ̊������n�����ɑ���ȉe�����A�^�������Ƃ��悭�����ł����B�o�ϑ�� ��`�����������Ƃ��l�������Ă��ꂽ�v�ȂǁB

- �J���F�Q�O�O�X�N�V���S��

- �u���e�[�}�F�u�����\�Ȕ��W�̂��߂̎Љ�V�X�e���̍\�z�i���T�C�N���̌���Ɖ� ��j�v

- �u�@�t�F�ѓc�F�i

- �Q���҂̃R�����g�F�u���T�C�N������̋�J��A���T�C�N���V�X�e���̖��_���悭�����ł����v�ȂǁB

�i����̎��{�\��j

���̂����w��w�@

- �J���F �Q�O�O�X�N�P�O���V���i�\��j

- �u���e�[�}�F�u���ƐX�і��Ή��Z�p�v

- �u�@�t�F����p�v

�U.���̂����w��w�@�i����s�j�Ƃ̃^�C�A�b�v

- ���N�x�J�Â������u���u�T�X�e�B�i�r���e�B�Z�p���_�v�i�R�U�R�}�j�Ɋ�����x�����ȉ���āB�S�������̏��F���o�āA11������w�@�Ő������F�����\��

- ������x�����ȉ���o�[�̔ѓc���̒m�l�ł���u���̂����w�@�v�̍��䋳 ���̈˗��ɂ��A����w�@�ŗ��N�J�Â������u���̃J�����L���������쐬���ׂ�������x�����ȉ�Ő���ɂ킽�茟���B���̒����Ă�Z�ߒ�o�A�S���̍��䋳���̊T�˂̏��F���܂����B

����͑�w�@�̐R�����A11����12�����A�����ȏ��F����\��ł��B

���͂��̍u����S������c�e���̍u�t�w�̔��@�ł��B

���u�t�o���ҋy�ъ�Ƃł̊��Z�p�A�����o���҂ւ̌Ăт����A�c�e�Ƃ��Ă̊�����̋���u�t�w�̊�Ղ�n���čs�������Ǝv���Ă��܂��B

�܂��A����̂��́u�T�X�e�B�i�r���e�B�Z�p���_�v���e�[�}�ʂɃ��W���[�������A���e�����ՂȂ��̂ɂ��邱�Ƃɂ��A����̊������K�v�Ƃ����ƁA��w�A�s���u���Ȃǂ̗v���ɂ���������ƂƂ��ɂc�e����́u���`���t�v�Ƃ����V���Ȃ�����̏�ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B

�����o�[: ��J�i���[�_�[�j ����i�T�u���[�_�[�j �ѓc�A����(�p)�A����A�쑺

�i�ؑ��y�m�j�j |

|

|

2009�N7��10��

��Q��

�x�m�w�т̐X

�I����

>>> �S�̂̃A���o�����������ł������������B |

�u�x�m�R�܂Ȃт̐X�v�ɂ��X�у{�����e�B�A�����{���܂���

�c�e������ł͋���7���P�O���A���R�ی슈�����ȉ�̍s���Ƃ��āA�Z�F�ыƂ��Љ�v�������̈�Ƃ��Ď��g��ł���x�m�R�[�ł̕��|�ؔ�Q�G���A�̐X�эĐ����Ƃł���u�܂Ȃт̐X�i���L�тX�Oha�j�v�ɂ����āA�����P�V���ʼn�������̃{�����e�B�A�Ɏ��g�݂܂����B

�@���n�͂i�q��a��w����ݐ�o�X�Ŗ}���S�T���A�x�m�R�̂Q���ڂ̊C��1,200�`1,300���̒n��ŁA���E���͗������Ƃ͂������̂́A�������͒ʏ�~�J�̖����ɍs����ƂŁA�����ΉẲ��V�ł̉ߍ��ȍ�ƂƂ��Ȃ肩�˂܂���ł������A�K���i�H�j�Ȏ��ɓ����͔Z�����̒��ł̍�ƂƂȂ�܂����B

|

|

|

| �Q�������o�[������ |

|

���̒��ŋL�O�B�e |

|

|

|

| ���������ƂP |

|

���������ƂQ |

�@�c�O�Ȃ���x�m�R�͌��邱�Ƃ͏o���܂���ł������A�J���~�炸�A�C������Q�O�x�Ɖ��K�ȍ�Ɠ��a�ŁA��^�̊����g���댯����Ƃł������A�F���n�̊Ǘ��l�ł�����X����̎w����ǂ�����Ă��������A������Ƃ��I���邱�Ƃ��o���܂����B

�@���H��͂܂Ȃт̐X�̓V�R�т��U��A�P���L�̑�⒬�Ō��邱�Ƃ̏o���Ȃ��悤�ȃq���V�����̑�ȂǁA�S�̐����悤�ȐX�ї������鎖���o���܂����B

�@�A�H��a��̌�ٓ��i�������Ȃ��j����ɗ������A�����ł͍��x�͑̂����ꂢ�ɐA�S�g�Ƃ��ɑu���ȋC���őł��グ�̃r�[�������݁A�f���炵���P������荇���܂����B

�܂Ȃт̐X�ł̐X�у{�����e�B�A�͍��H�ɑ����A����łQ��ڂł����A��������F����ɍD�]�ŁA���̒��ł̍�Ƃł������A�قڑS���̕������N��������܂��傤�ƈӋC����ł����B

�@���N�͏H�̍g�t�̃V�[�Y���ɕx�m�R�����Ȃ���̍�Ƃ���悵�����Ǝv���܂��̂ŁA����Q���ł��Ȃ������������Q���������B �i�ʐ^�N���b�N>>>�g��j

�����@����p�v |

|

|

2009�N

6��25�A26��

��P��

�̃{�����e�B�A��z���

�I����

>>> �S�̂̃A���o�����������ł������������B |

�U���Q�T�C�Q�U���̗����u��P��̃{�����e�B�A��z���v�����{�������܂����B

�~�J�̊��Ԃł�����V���S�z�������܂������V�C�Ɍb�܂�A���ԎR�̂��炵���u�i�̓V�R�т̒��̗V����������ƂɊ����o���Ă��܂����B

�Q���҂͂Q�O���A�\�����s�̊��s���A���z�X�ъǗ����}�V�����̏o�Ȃ̂��ƊJ����s���Q�ǂɕʂ�F���i�g�������̂Ȃ�����������A�}�ȎΖʂւ̊K�i���A�����n�邽�߂̋��Â���ɗ�݂܂����B

�܂�����������������t����̍��e��A�����ł����D��ɂ�鋼���A�y����������L�Ӌ`�������Q���Ԃł����B

�Ȃ��A���̊����͒n�����f�B�A���u�V������v���u�\�����^�C���X�v�A�\�����s���u����v�Ɏ��グ���Ă��܂��B

�i�ʐ^�N���b�N>>>�g��j

|

|

|

| ���\�����s���̈��A |

|

�S���������J�n |

|

|

|

| �Q���ڂ̊����O�� |

|

�K�i��� |

|

|

|

2009�N5��20��

��S��

�������Z�~�i�[�I���� |

��S��������Z�~�i�[

�u�G�R�J�[�i�N���[���J�[�A���Ή��ԁj�J���̌���Ǝ����ԎY�Ƃ̏����v

�̏I����

�i���j�n�������c�ƃf�B���N�g�t�H�[�X������i�������Z�~�i�[���ȉ�j�́A�W��̑�S��������Z�~�i�[���T���Q�O���ߌ�Q������R�̊��p�[�g�i�[�V�b�v��c���ŊJ�Â����B�u�t�͒����V���ЕҏW�ψ��̈���F�V���B

����̓z�b�g�ȃe�[�}�ł����������߁A�S�������A����c���������ƂȂ�T�R�����M�S�ɒ��u�����B

>>> �ڍׂ͂����� |

|

|

| 2009�N3��19�� |

"�����̂��̂̌����A�l�������w��"

�u�O���[�o���G�R����u���V���[�Y�v

�@�[ �������ɏI���I�[ |

�Q���P�Q���A�i���j�n�������c��ÁA���Ԗ@�l�f�B���N�g�t�H�[�X�㉇�ɂ���u�O���[�o���G�R����V���[�Y�u���v���X�^�[�g���A�R���P�X���ɐ������ɏI�������B

�Q���҂͂S�P���B�Q�O�ˑ�`�V�O�ˑ�܂ŕ��L���w�ŁA�����ɑ���S�̍������f����B�c�e����̎Q���҂͂P�S���B���̑��̎Q���҂͈�ʂ̃r�W�l�X�p�[�\���A�s���A��w�@���Ȃǂł���B

�@�����A���T�ؗj�̌ߌ�Q���Ԃ��u�`�ɎQ������̂͂ނÂ������̂ł͂Ȃ����ƐS�z�������A������X�J�ŁA�T��ȏ�̎Q���҂��R�P���ŋK��̍u���̏I���؏�����Âł���i���j�n�������c������^���ꂽ�B

�@���̍u���̑_���́A���ۑS���u�n���K�͂ōl���� Think Globally

�v�Ƃ������Ɏ���u���A�����L���������邢����u�n�����E�I�b�`���[�v��{�����鎖�ł���B

�U��̃V���[�Y�u����ʂ��ď������������w�����ȉ��ɗv��B�i�}�͂�������N���b�N���Ċg��j

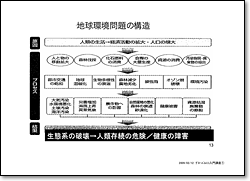

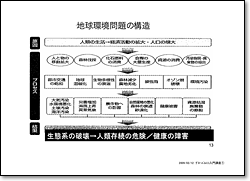

- �{���A�n���ɖ����ĂȂ�Ȃ�CO�Q�i�n���\�ʉ��x�̈ێ��A�A���̌������Ȃǁj�����B�l�ނ����҂ɂ��Ă��܂������Ƃ̔��ȁB

- IPCC�i�n���C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���j��"�n���C��ϓ��̗��������Ď���"�ł���B�����āA����IPCC�̒��A�����\�ȎЉ��z�����߂ɂ́ACOP�i�C��ϓ��g�g�������c�j�ɂ����āA�����̃G�S���A�n���K�͂ł̋������ɂ߂ďd�v�ł���B�����āA�Q�O�P�R�N�ȍ~�̍��ۓI�Șg�g�݂́A�{�N�x���ɊJ�Â����COP�P�T�ō��ӂ����̂ŁA���B�͂��̓����𒍎����ׂ��ł���B

�n�����j��̌����͉ߓx�Ȍo�ϐ����Ɛl��������������炳�ꂽ��������A���ΔR���̎g�p�A���������A�p�����r�o�A�H�Ƒ�ʐ��Y�A�X�є��̂Ȃǂɂ��ߓx�Ȍo�ϊ����̊g��ɂ���B �n�����j��̌����͉ߓx�Ȍo�ϐ����Ɛl��������������炳�ꂽ��������A���ΔR���̎g�p�A���������A�p�����r�o�A�H�Ƒ�ʐ��Y�A�X�є��̂Ȃǂɂ��ߓx�Ȍo�ϊ����̊g��ɂ���B

- �n�������́A�I�]���w�j��A�_���J�A�쐶������̌����A�X�т̌����A�������A�C�m�����A�L�Q�����̉z���ړ��A�J���r�㍑�̊����ȂǑ��X���邪�A���A���B�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��u�X�g�b�v���g���v�B�u��Y�f���Љ�̎d�g�݁v���܂��m�����鎖�ł���B�R���Ȃ���A��Y�f���Љ�͂����܂Ŏ����\�ȎЉ��z�����߂̎�i�ł���B

- ���̏�Œn���ɑ��݂���R�疜��i�m�F����Ă���̂͂P�V�T����j�Ƃ����鑽�푽�l�Ȑ����Ɛl�ނ͋������邱�Ƃ����o���邱�ƁB

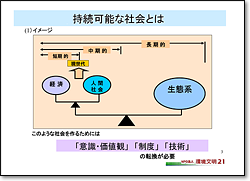

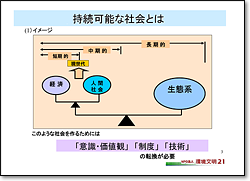

�����ƌo�ϊ����̊�Ղł���u���ۑS�v�ɏd�_�𐘂��������V���������Љ�i�������j���������鎖�B���̂��߂ɂ́A�u�o�ρv�{�u�l�ԎЉ�v�Ɓu���Ԍn�v�̃o�����X���Ƃ� �����ƌo�ϊ����̊�Ղł���u���ۑS�v�ɏd�_�𐘂��������V���������Љ�i�������j���������鎖�B���̂��߂ɂ́A�u�o�ρv�{�u�l�ԎЉ�v�Ɓu���Ԍn�v�̃o�����X���Ƃ�

���߂̉��l�ς�ӎ��̓]���A�Z�p��x�̓]�����}���ł���B

- �����̒n���ϓ��ɂ��Ă͌Â�����x�����炳��Ă����B���Ȃ킿�A�P�O�O�N�O�ɂ̓X�E�F�[�f���̃A���j�E�X�A�R�O�`�S�O�N�O�̃A�����J�̃��[�`�F���J�[�\���́u���ق̏t�v�A���[�}�N���u�́u�����̌��E�v�A�V���[�}�b�n�́uSmall

is beautiful�v�A����F���́u���n�̎v�z�v�̂Ȃǂ̐�l�L���҂̒�^���ɍl����ɂȂ������߂����A�Q���A���E�K�͂Ŋ���肪���グ��ꂽ�̂��P�X�X�Q�N�̃��I�f�W���l�C���Łu���ƊJ���Ɋւ��鍑�A��c�v�ł������B�P�X�V�Q�N�̃X�g�b�N�z�����́u���A�l�Ԋ���c�v������ɂQ�O�N���o�߂��Ă������B

�����āA�P�X�W�V�N�u�����g�����g�ψ�����s�����u��狤�L�̖����v�̒ʂ�A���B�͎����\�ȎЉ�̎����̂��߂ɁA��l���c���Ă��ꂽ�������n�������A������Ɍp�����ċ`�������鎖�B �����āA�P�X�W�V�N�u�����g�����g�ψ�����s�����u��狤�L�̖����v�̒ʂ�A���B�͎����\�ȎЉ�̎����̂��߂ɁA��l���c���Ă��ꂽ�������n�������A������Ɍp�����ċ`�������鎖�B

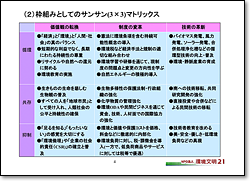

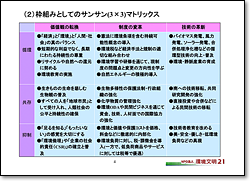

�@�Ō�ɉ����u�t����A���G�Ȋ����̖{���𑨂���ɂ������āA�T���T���i�R�~�R�j�}�g���b�N�X���Љ�ꂽ�B ����͉����ɉ��l�̓]���A���x�̕ϊv�A�Z�p�̊v�V�A�c���ɏz�A�����A�}���ɂ����A���̖�肪�ǂ��ł��邩���p�I�Ɍ�������̂ŁA���B������A�������l����ɂ�����A�M�d�ȃc�[�����������������B

�����Ė{�u�����I����ɂ�����A�Q���e�ʂ̎��Ȃ�s���̎Q�l�Ƃ��ĉ��L�̂��Ƃ������ꂽ�B

- �C�Â��������ׂ�m��F���ɗ^����e������ʂ��Ȃ�ׂ���̓I�A��ʓI�ɋC�Â�

���̏�Ŋ����ׂ��y�����邽�߂̊ɘa��A���邢�͓K������l����B

- ����ɒm��A�w�ԁ��j���[�X�ȂǂŊ����̖{����c���B��l�̗L���҂̏�����ǂށBCOP�Ȃǂ̓����𒍎��B���Z�~�i�[�ɎQ��B�e�펑�i�Ƀ`�������W

- �������遨�e����{�����e�B�A�ȂǂɎQ���B

�����Ă��������s����ʂ��A�Q���e�ʂ̊F�l�ɕ��L�������"�G�R���[�_"�Ƃ��Ă������������Ƃ����҂������B

�Ō�ɖ{�u�����㉇�������Ԗ@�l�f�B���N�g�t�H�[�X����u������v�̊������e���Љ���B

�i�f�B���N�g�t�H�[�X��������w�K���ȉ�@�ؑ��y�m�Y�L�j |

|

|

2009�N4��22��

�������Z�~�i�[�I���� |

�������Z�~�i�[

�u��Y�f���Љ�ւ̓r�Ɛ��E�̌��q�͂̉ۑ�v�I����

�i���j�n�������c�ƃf�B���N�g�t�H�[�X������i�������Z�~�i�[���ȉ�j�ł́A2��17���A3��24���A2��V���[�Y�ŁA�n�����g���h�~�̃G�l���M�[�Ƃ��Č��q�͔��d���ǂ��l���邩���������V���[�Y�u���Ƃ��Ċ��A�R�̊��p�[�g�i�[�V�b�v�I�t�B�X��c���ŊJ�Â��ꂽ�B�u�t�͓��{�o�ϐV���Ё@���������_���ψ��B2��u���Ŗ�70�l�̕����Q�����ꂽ�B

>>> �ڍׂ͂����� |

|

|

2009�N

3��27���`31��

�u������������v �̃{�����e�B�A�����ɎQ�� |

���N�C�c�e�͐��c����u������T�|�[�^�[�v�ɓo�^���A������͂�������������Ƃ��āA�n��̊��{�����e�B�A�c�̂��g�D�����u������������v�̊����ɎQ�����܂����B

�R���Q�V������R�P���̂T���ԁC�ԗ₦�̒��ł��������ׂR�P���̕��X�ɎQ�������܂����B���Q���̊F�l�ɂ͐S�����\���グ�܂��B

�@�璹�����Γ�����k�̊ی�����т��P���Ԃ����Ă̐��|�����Ɓi��������������P�O�N�Ԃɂ킽���Ċ������Ă������ʂ���C��ς��ꂢ�ŃS�~��������̂Ɉ��J�ł������j�A������Đ��̂��߂̕���Ăъ|�����s���܂����B�u������Đ��v�����āu�������v�ɂ����₩�ł������͂ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B

�@����܂ʼn���ƂȂ����Ԍ��ɂ͏o�����Ă��܂������C�u������������v�̗l�Ȓn���Ȋ����̂��A�ŋC�����ǂ��u�����猩���v���ł��Ă��邱�ƂŊ�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@����c�e�Ƃ��Ă͏��߂Ă̎Q���ł������C���N�ȍ~���p�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B���N�܂��璹�����ł�葽���̂c�e�̊F����ƈꏏ�Ɋ����ł��邱�Ƃ�����Ă��܂��B

���ӁF������ ���R�����ȉ�@�_�R ���@ |

|

|

�Q���P�Q��

�u�O���[�o���G�R����V���[�Y�u���v��

|

������u���u�O���[�o���G�R����V���[�Y�u���v

�@�[ �S�O�]���̎Q���҂ăX�^�[�g�I�[

���c�@�l�n�������c��ÁA���Ԗ@�l�f�B���N�g�t�H�[�X�㉇�ɂ��u�O���[�o���G�R����V���[�Y�u���v���Q���P�Q���X�^�[�g�����B�Q���҂͂S�O�]���B�Q���҂͂Q�O�ˑ�`�U�O�ˑ�܂ŕ��L���w�ŁA�����ɑ���S�̍������f����B�f�B���N�g�t�H�[�X�Q���҂͂P�T���A����ȊO�͈�ʂ̃r�W�l�X�p�[�\���A�w���ł���B

�@��P��ڂ͒n�������c�̗���������u�Y���i�ʐ^�j�ɂ���u�����Ƃ͉����`���̑S�̑�����Ղ���v�Ƃ����e�[�}�Ŋ����̑S�̑�������ɂ����̌����A�v���Z�X�A���ʂ̘A�ւƍ\���A�����Ēn���K�͂ōl���A��������s�����邱�Ƃ̕K�v��������ꂽ�B

�u���͍u�t�A��u�ҊԂ̑o�����̑Θb���d�����A�u�`�̌�A�\���Ȏ��^�����̎��Ԃ�݂��Ă���B����Ȃ̂ŊF�������������ł��������A����͊����ɂȂ邱�Ƃ����҂��Ă���B

�@��Q��ڍu����NPO�@�l�������Q�P�̋�����\�����O�Y���B�e�[�}���u�n�����͍��`�[����������j��Ƃ��̉e���v�ŁA�������鉷�g���Ƃ��̉e���A���G���l��������j��Ƃ��̉e���A�s�s�^�������Ƃ��̉e���ɂ��ďq�ׂ�ꂽ�B�����Ƃ͋l�܂�Ƃ���A�����̖��ł���A����𗝉����Ȃ��Ɩ{���͌����Ă��Ȃ��Ɛ�����Ă���B�����āA�n�����g�����͉Ȋw�Z�p�̔��W�ƁA���E�l���̑����A�s��o�ς̋}�g��ɂ����̂ŁA���̐i�s��n���K�͂Œx�点��ׂ��ł���A�҂����Ȃ��̖��ł���Əq�ׂ�ꂽ�B |

|

|

2009�N2��17��

�u�������u���J�Áv�̂��� |

��ɂ��ē������A�u�������u���J�Áv�̑�1��ڂ��n�������c�̋��͂����ĂQ���P�V���A�n�����p�[�g�i�[�V�b�v�ŊJ�Â���܂����B�Q���҂͂R�O���B���̓��Q�P���͂c�e����ł����B

����̃e�[�}�́A�u��Y�f�Љ�ւ̓��Ɛ��E�̌��q�͉�A�v�ŁA�u�t�͓��o�_���ψ������������ł����B

>>> �ڍׂ͂����� |

|

|

2008�N1��01��

�u�����莎���v�Ɍ������i�I |

�X�уC���X�g���N�^�[�A���Љ�ȂNJ����莎���ɉ�����`�������W�I�������i�I

���̒��A��������o�[���ɂ킩���������̂��I�Q�̌��莎���ɒ���A�������i�������܂����B���i�҂̐������Љ�����܂��B�Ȃ��A������ł́i���j�n�������c���㉇���Ǝ��̊�����u���Ƃ��āu�O���[�o���G�R����u���v�𗈔N2������X�^�[�g����\��ł��B

>>> �����͂����� |

|

|

������u���u�O���[�o���G�R����V���[�Y�u���v�A�S�O�]���̎Q���҂ăX�^�[�g�I

���c�@�l�n�������c��ÁA���Ԗ@�l�f�B���N�g�t�H�[�X�㉇�ɂ��u�O���[�o���G�R����V���[�Y�u���v���Q���P�Q���X�^�[�g�����B�Q���҂͂S�O�]���B�Q���҂͂Q�O�ˑ�`�U�O�ˑ�܂ŕ��L���w�ŁA�����ɑ���S�̍������f����B�f�B���N�g�t�H�[�X�Q���҂͂P�T���A����ȊO�͈�ʂ̃r�W�l�X�p�[�\���A�w���ł���B

�@��P��ڂ͒n�������c�̗���������u�Y���ɂ���u�����Ƃ͉����`���̑S�̑�����Ղ���v�Ƃ����e�[�}�Ŋ����̑S�̑�������ɂ����̌����A�v���Z�X�A���ʂ̘A�ւƍ\���A�����Ēn���K�͂ōl���A��������s�����邱�Ƃ̕K�v��������ꂽ�B

�u���͍u�t�A��u�ҊԂ̑o�����̑Θb���d�����A�u�`�̌�A�\���Ȏ��^�����̎��Ԃ�݂��Ă���B����Ȃ̂ŊF�������������ł��������A����͊����ɂȂ邱�Ƃ����҂��Ă���B

�@��Q��ڍu����NPO�@�l�������Q�P�̋�����\�����O�Y���B�e�[�}���u�n�����͍��`�[����������j��Ƃ��̉e���v�ŁA�������鉷�g���Ƃ��̉e���A���G���l��������j��Ƃ��̉e���A�s�s�^�������Ƃ��̉e���ɂ��ďq�ׂ�ꂽ�B�����Ƃ͋l�܂�Ƃ���A�����̖��ł���A����𗝉����Ȃ��Ɩ{���͌����Ă��Ȃ��Ɛ�����Ă���B�����āA�n�����g�����͉Ȋw�Z�p�̔��W�ƁA���E�l���̑����A�s��o�ς̋}�g��ɂ����̂ŁA���̐i�s��n���K�͂Œx�点��ׂ��ł���A�҂����Ȃ��̖��ł���Əq�ׂ�ꂽ�B

|

�g�s�b�N�X�i�Q�O�O�X�N�Łj

�g�s�b�N�X�i�Q�O�O�X�N�Łj

��t��w��w�@���|�w������

�{������i�o���n�a�A�m�o�n�t�H���X�g���������j�Ȃ�тɓ���w�@ �n�Ӑ搶�i���T���g���[�j���s�͂ɂ��A�c�e������̕���̈�Ƃ��āu�Y�w���A�g�ɂ����z���^�A���H��̍\�z�ƍ���̌v��v�̍u���ƌ��w�i�ʐ^>>�N���b�N�g��j���t��w���̗t�L�����p�X�ōs���܂����B�R�T���i�c�e����P�U���j�̕��ɂ��Q�����������������ɏI���������܂����̂ł��������܂��B

��t��w��w�@���|�w������

�{������i�o���n�a�A�m�o�n�t�H���X�g���������j�Ȃ�тɓ���w�@ �n�Ӑ搶�i���T���g���[�j���s�͂ɂ��A�c�e������̕���̈�Ƃ��āu�Y�w���A�g�ɂ����z���^�A���H��̍\�z�ƍ���̌v��v�̍u���ƌ��w�i�ʐ^>>�N���b�N�g��j���t��w���̗t�L�����p�X�ōs���܂����B�R�T���i�c�e����P�U���j�̕��ɂ��Q�����������������ɏI���������܂����̂ł��������܂��B �Ƃ�킯�u��؍H��v���Y���̐V�����������Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă���A�����̖�؍H�ꌻ�݂̂T�O�����i����R�N�ԂłR�{�̂P�T�O�����j�̎{�݂��Y�f���Љ�Ɍ����A�l�������p����A�l�H���A���z�����p�^�̊J���^�{�݂ɃV�t�g�����A�_���ȁA�o�Y�Ȃ𒆐S�ɐ�t��Ǝ����́A��Ƃm�o�n�Ƃ̃R���{�ɂ����؎������o�āA���������悤�Ƃ�����̂ł��B

�Ƃ�킯�u��؍H��v���Y���̐V�����������Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă���A�����̖�؍H�ꌻ�݂̂T�O�����i����R�N�ԂłR�{�̂P�T�O�����j�̎{�݂��Y�f���Љ�Ɍ����A�l�������p����A�l�H���A���z�����p�^�̊J���^�{�݂ɃV�t�g�����A�_���ȁA�o�Y�Ȃ𒆐S�ɐ�t��Ǝ����́A��Ƃm�o�n�Ƃ̃R���{�ɂ����؎������o�āA���������悤�Ƃ�����̂ł��B