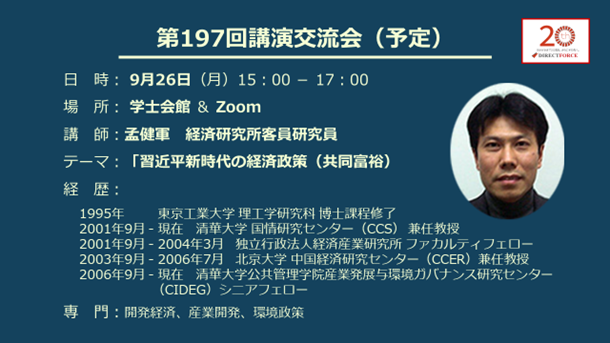

2022年11月8日

第197回 講演交流会 議事進行記録

講演:『中国における経済政策の大転換

―「先富論」から「共同富裕」へ』

講師:孟 健軍 氏(精華大学産業発展与環境ガバナンス研究センター)

- 日時

- 2022年9月26日(月) 15:00~17:00

- 講演

- 『中国における経済政策の大転換 ―「先富論」から「共同富裕」へ』

- 講師

-

孟 健軍 氏

精華大学産業発展与環境ガバナンス研究センター (CIDEG)

シニアフェロー

- 場所

- 学士会館 及び Zoom Webinar

- 交流会

- 17:00~18:00

【オープニング・挨拶】 髙橋事務局長

本日は、久し振りに交流会を設けたので会場にお越しの方はお楽しみください。

【講演紹介】

講師:孟 健軍 氏 (MENG Jianjun)

独立行政法人 経済産業研究所 客員研究員

清華大学公共管理学院産業発展・環境ガバナンス研究センター (CIDEG)

シニアフェロー

1992年 東京工業大学 理工学研究科 修士課程修了

1995年 東京工業大学 理工学研究科 博士課程修了

【交流会挨拶】段谷芳彦代表

今年DFは20周年だが日中関係は国交正常化から50年である。

実は北京のある出版社がこの50周年を記念してある本を出版しようとしている。

【新入会員紹介】高橋事務局長

- 三宅 宏(1405)

- キッコーマン MKTG商品開発:銭湯好き

寺子屋熟活動先週230回

- 山崎 哲也(1407)

- 宇部興産 合田隆年紹介 メッキ表面処理会社代表

若い人が化学を知らない、理科実験

【200周年記念行事】近藤広報担当

- 10/19 20周年記念総会開催の案内

- 90数名申込 + 30名先着 テーブル方式

- HP観て寄せ書き動画

- 12/09 パネルディスカッションディ

2022年8月10日

第196回 講演交流会 議事進行記録

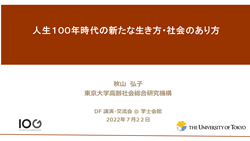

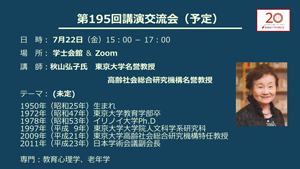

講演:『長寿社会を生きる』

講師:秋山 弘子 氏(東京大学名誉教授)

- 日時

- 2022年7月22日(金) 15:00~17:00

- 講演

- 『長寿社会を生きる』

- 講師

-

秋山 弘子 氏

東京大学名誉教授、東京大学未来ビジョン研究センター客員教授、

東京大学高齢社会総合研究機構客員教授

- 場所

- 学士会館 及び Zoom Webinar

講演概要・Q&A

こちら からご覧ください

講演資料は会員限定

PDF内P50に動画があります。

動画を観賞される方はPDFをダウンロードして

各自再生設定を行ってください。

イリノイ大学で Ph.D(心理学)取得、

米国の国立老化研究機構(National Institute on Aging) フェロー

ミシガン大学社会科学総合研究所研究教授

東京大学大学院人文社会系研究科教授(社会心理学)

東京大学高齢社会総合研究機構特任教授

日本学術会議副会長などを歴任後に 2020年5月から現職。

専門はジェロントロジー(老年学)。

高齢者の心身の健康や経済、人間関係の加齢に伴う変化を30年にわたる全国高齢者調査で追跡研究。近年は長寿社会のニーズに対応するまちづくりや産官学民協働のリビングラボにも取り組む。人生 100

年時代にふさわしい生き方と社会のあり方を追求。

事務連絡

以 上(新庄 正彦)

2022年5月11日

第195回 講演交流会 議事進行記録

講演:『中国情勢と日米中露関係』

講師:國分 良成 氏(前防衛大学校長・慶應義塾大学名誉教授)

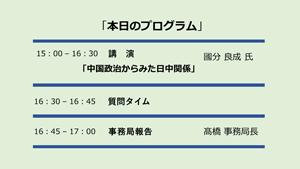

【Agenda】

【オープニング】髙橋事務局長

今日、電車の混み具合が一ヶ月前と様変わりを感じた。

今までは東京駅を過ぎると電車内が空いたのだが今日は新橋まででも来ても混んでいた。

ウクライナ情勢は地図上は隣の隣の国でもあり対岸の火事とも言えないし、早く収束することを祈るのみである。

そんな中、本日ご講演いただく國分様には2015年10月にもご登壇いただいている。

事前質問は講演でカバーされると思うので、会場でのみ受ける。

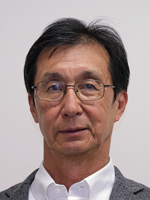

【講演紹介】髙橋事務局長

講師:國分 良成 氏(前防衛大学校長・慶應義塾大学名誉教授)プロフィール

- 昭和28年

- 東京生まれ

- 昭和56年

- 慶応義塾大学大学院政治学専攻博士課程修了

- 昭和57年

- ハーバード大学フェアバンク研究所客員研究員

- 平成9年

- 北京大学政治学・行政管理学部客員研究員

- 平成15年

- 慶應義塾大学東アジア研究所所長

- 平成24年

- 防衛大学校長

- 令和元年

- 慶應名誉教授

『防衛大学校—知られざる学びの舎の実像』中央公論、8月出版予定

ご講演要旨

こちら からご覧ください

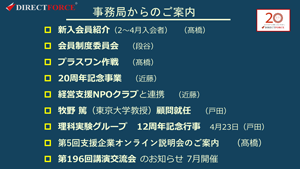

事務局報告

髙橋事務局長

(1) 新入会員紹介

本日はリアル参加の方が居ないのでチャートでの紹介のみ。

段谷代表からDF活動のトピックを幾つかご紹介いただきます。

段谷代表

リアルでの参加者も含めると約150名の会員が参加されているので

最新のトピックをいくつか取り上げます。

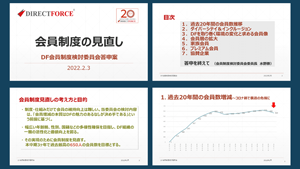

- 会員制度の見直し(髙橋)

-

水野勝会員を委員長により魅力あるDFを目指す会員制度の見直し答申を行った。

-

プラスワン作戦(大崎・矢島・得丸)

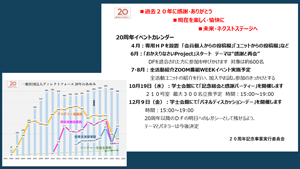

- 20周年記念行事(近藤)

-

実行委員会を設置

- 感謝・ありがとう

- 現在を楽しく・愉快に

- 未来・ネクストステージに

- 経営支援NPO倶楽部(近藤)

-

お互いの活動の強みを活かし連携・友好関係を強化したい

-

東京大学・牧野教授の顧問就任(戸田)

-

子供たちに対して「何ができるか」に対し助言をいただき、連携を目指したい

- 理科実験12周年(戸田)

-

4/23記念行事を開催

-

80名の会員が支えている

-

学校関係者との懇親も行う

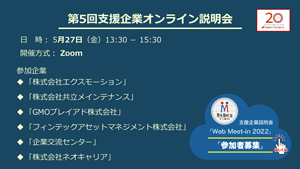

Web Meet-in(5/27)

-

DX等の新しい知識も得られるので是非参加申込をお願いします。

(2) 次回案内

7月22日(金) 学士会館 & Zoomのハイブリッド形式

講師は、秋山弘子 東京大学名誉教授

本日は大勢の方に長時間ご参加いただき、どうもありがとうございました。

以上

2022年3月28日

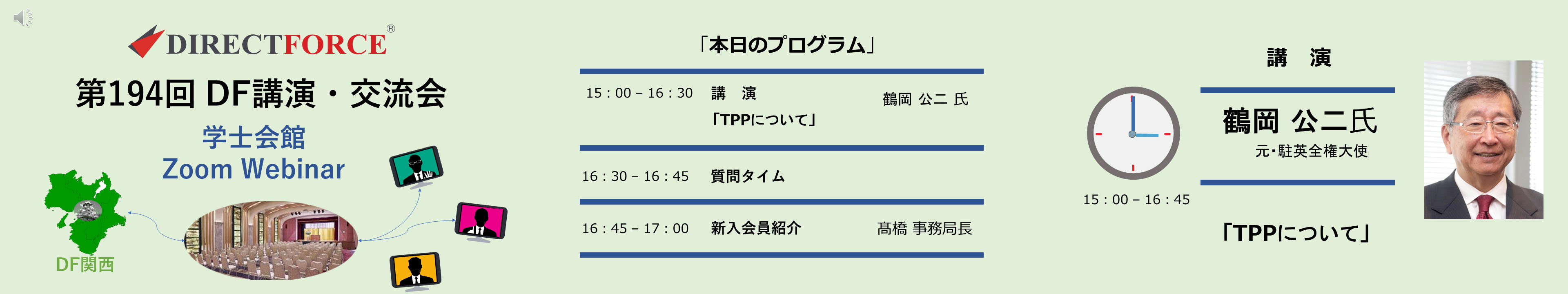

第194回 講演交流会 議事進行記録

講演:『TPPについて』

講師:鶴岡 公二 氏(元駐英大使、TPP首席交渉官)

【本日のAgenda】

- 15:00

- 講演

- 16:30

- 質疑応答

- 16:45

- 新入会員紹介、事務連絡

- 17:00

- 終了

【オープニング】 髙橋事務局長

オミクロン株の猛威で想定の半分以下の会場人数で寂しいがZoomで約60名、総数100名の会員の参加をいただいている

【ご挨拶】 段谷代表

100名以上の参加に感謝します。オミクロン株による高止まりで色々不便だが、DF会員の皆様はコロナに負けず、積極的に、工夫し活発な活動しており感謝している。2月で上期が終了するが収入面は順調です。下期も同様を目指したいのでご協力をお願いしたい。また今年は20周年であり、10月19日の記念総会に向け精力的に計画づくり中です。是非期待して積極的に楽しく過ごしていただきたいと思います。

本日の講師である鶴岡先生と事前会話したが期待できる興味深い内容です。

【講演紹介】 髙橋事務局長

鶴岡公二氏 略歴(元駐英大使)

- 昭和27年 生まれ

- 昭和51年 東京大学法学部卒

- 昭和51年 外務省入省

- 令和元年 退官

- 令和2年 国際情勢研究所長

- 令和2年 運輸総合研究所

- 令和3年 合同会社鶴岡事務所

- 令和3年 運輸総合研究所理事

鶴岡大使は43年間にわたり外務省で活躍し、日本外交において数々の功績を残してきました。大使は、外務審議官(経済担当)としてG7とG20で首脳個人代表を務め、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)交渉では、首席交渉官として日本を代表し、同協定の成立に貢献しました。また、GATTウルグアイ・ラウンドでも、サービス分野の首席交渉官として、世界貿易機関(WTO)の設立に尽力しています。

外務省では、地球規模課題審議官、国際法局長、総合政策局長等の重職も歴任し、国際法、政治安全保障や国際経済交渉に長年関与してきました。

P1, 2. 表紙・目次

*TPPという言葉はよく聞くが実は内容はあまり良く知らない方が多い。外務省に43年在籍し最後に駐英大使を務めたが経済外交交渉に多く携わった経験の共有が起業にも役立つと思い、この講演を引き受けた。自由貿易協定の世界の中での位置づけ・評価は如何なものか。国際経済はブレトンウッズ体制、第二次大戦後に米英主導で構築された。ブロック経済の対立という第二次大戦の原因を排除し等しくGATTは物、IMFは通貨金融のために1948年にできた。1995年にWTOという、より包括的な協定が米国・EU・日本・カナダの主導で立ち上げられた。私は1980年代後半からサービスに関する一般協定起案に携わった。

WTOは今日まで続くがGATTではラウンド交渉が続いた。ラウンドとは貿易障壁をなくすか、下げる為の交渉で結果はGATT加盟国が共有することになっていた。これを最恵国待遇義務と言う。その最後がウルグアイラウンドで物の貿易を円滑に行うための貿易障害を減らすための交渉がメインだった。貿易障害の最たるものは関税である。国内製品との価格差を強制的に作る措置で国内生産者を保護する一方で資源有効活用が阻害される側面もある。自動車や繊維産業等の生き残りと自由化の闘いだった。2000年にドーハラウンドが始まりWTO加盟国は3倍になり途上国、ソ連、中国も加入し飛躍的に拡がった。関税目的ラウンドでは満足できなくなり先進国は途上国の発展を支援するとして開発目的が入れられたが、2022年になっても決着の見通しは立っていない。WTOラウンドは一つとして成功していないため新たに交渉が始まった(マルチではなく特定有志国で交渉)。

他方、WTOの外で交渉されるFTAは選ばれた国同士のみ、TPPも最恵国待遇違反だがGATT時代からFTAを例外的に認める仕組みがあった。経済同士が成長すれば他国からの輸入も増えるはずだという名目で特例を認めた経緯がある。代表的FTAとしては1994年に大経済圏としてNAFTA(北米・メキシコ)が成立し、自動車製造が一気にメキシコに移った。また、EUが1993年に作られ、メルコスール(南米)が1995年に成立した。日本は、国別の差別を排除して普遍的な自由経済制度を進めるべきと考えてきたので基本をWTOに置いてきたが、余りにも多くの国々がWTOの抜け道を使ったので結果的に日本だけが関税を掛けられるような状況になり、日本の輸出競争力に劣化現象が起きた。そこで止むを得ず日本も2000年後半からFTAに舵を切った。遅く始めたが今や世界3大経済圏である北米・欧州・アジアすべてとFTAを持っているのは日本のみと、安倍政権下で大きく進展した。

これをどう生かすかは経済界の仕事である。

P3. 1. 意義

*TPPは尤も包括的に水準が高いAPECを発展させる仕組みの中でEU同様の経済圏を作ろうという話があった。最初、ブルネイ、ニュージーランドチリ、シンガポールが4か国協定を作った。

アメリカがこの協定を拡げれば大きな力になるとして知財の保護などを入れたより包括的な内容にAPEC加盟国参加を呼び掛けたのがTPPだ。

全ての物品の関税撤廃を目標とすると言うので日本の農産物関税が撤廃されれば日本の農家はすべて潰れると考え躊躇した。民主党政権時の野田首相はTPP交渉参加を目指したが民主党は反対した。結局第二次安倍政権までTPP交渉参加は延ばされた。総選挙時の自民党はTPP絶対反対だったが、政権奪還後は関税の全廃でなければ可能だとして安倍首相は交渉参加を決めた。TPP12か国協定が成立。日本、アメリカ、ペルーなどは一部関税を残したがほぼ関税撤廃。経済発展段階の異なる各国にとってよりむずかしかったのは制度面の自由化。例えばecommerceの自由化。

自由化の障害としてサーバーローカリゼーションがある。:多くの社会主義国では海外からのINTERNETは領域内サーバ経由を義務付けている。(TPPでは禁止)注文時の支払い手段の担保には越境支払いが金融面で自由化も必要でTPPに含められた。制度整備が出来ていない途上国には時間的猶予を与えた。そのための技術協力も行う=進化する協定。もうひとつの進化:環太平洋連携だがは世界中から加盟可能とした。

P4. 1. (1) 何故FTAを締結するのか ~ P5. 1. (2) 法の支配とFTAルールの設定

*この交渉は日本にとって非常に大きな意味があったと言える。農産品に関しての要求をどうかわすのか、TPPと同じ内容であれば他の交渉にも適用できることになるし、12ヵ国協定は国会承認を得たので、他の国とのFTA交渉も楽になった。日本の農産品の呪縛が外れた。安倍総理はTPP参加は国家100年の計であるとし、事前にアメリカとの間で日本は農産品と米国は自動車で相互に配慮すると首脳間で確認した。

P6. 2. (1) 協定交渉体制

*日本の交渉官は権限が限られており『持ち帰って検討します』が常套句だが、これでは他国は日本には一々訊かない。つまり日本は相手にされない。そこで私は交渉に当たり「持ち帰り検討をしない」ことに徹した。

交渉現場に権限を持たせるために従来の政府内調整を飛び超える総理直轄の仕組みが構築された。具体的には、特命大臣が任命され、総理の指揮命令権の整理をした。 更には各省庁の専門家も自分が直接面接して英語交渉力の高い人間を選んだ。結果的に各省庁も面接で落とされたら不名誉なので選りすぐりの人物を出してきて、交渉分野の全てに優秀な交渉官がそろった。 そして縦割り意識を打破するため同じ釜の飯を食う事前合宿2泊を2回やった。昼は勉強、夜は酒を飲み交わし連帯感を高めた。100名以上の代表団の海外出張費用は交渉参加が突然だったので予算に入っていなかったが、一回あたり2週間で10回以上の海外出張予算が何故できたか、これは優秀な国内調整官を配置したからである・・・大蔵省出身の元理財局長を配置することで予算問題は解決したし、ホテル負けもしなかった。

日本の代表団は出張旅費の範囲内で宿泊するので交渉が行われる高級ホテルには宿泊できず付近の宿泊費の安い宿舎から通うことが通例である。これでは真の意味では交渉に参加できない。そこでTPP交渉では会場の高級ホテルへの全員宿泊を実現できたのは交渉上の立場を確立する上で大きかった(意志あれば実現する)。

P7. 2.(2) 協定運営体制

*12番目の国として日本が入らなかったら協定締結はできなかったと思う。それまではアメリカが圧倒的に強過ぎ、各国はできないことまで受け入れざるを得ない雰囲気だった。実際、アメリカの要求が欲張り過ぎ、言われる側も小出し過ぎだった。自分は日米貿易摩擦の案件を多数経験し、USTR

のメンバーとも是々非々の交渉をしてきたのでTPPでも同様に臨んだ。他国のメンバーから『アメリカにそんな口の利き方をして良いのか』と言われたほどだった。アメリカは交渉と言うより説教をしていたが、各国はアメリカを怒らせるとアメリカの大統領から自国のTOPに要求が来ることを恐れていてアメリカに過大な配慮をしていた。一方、アメリカは連邦議会が憲法上通商問題について決定権を握っているので実際には代表団自らは譲歩案を出せないと言う制約を持っていた。自分は現場での権限を持っていたので新しい案をどんどん出せたし、アメリカもゼロよりはましとして日本案で妥協する、という良い道ができた。その結果TPP協定は合意されたが大統領選が始まっていてアメリカ政府はは連邦議会に協定を提出せず、トランプ候補は離脱を主張。ヒラリー・クリントン候補もTPP反対に転換した。安倍総理はアメリカ抜きで11か国でCPTPP成立(マレーシア・ブルネイ・チリの締結は国内協議中)。従って未だに2つの課題を抱えている:アメリカ市場への参入が担保されていない(アメリカが未加盟)。安倍総理は首脳間で「いずれアメリカが返ってくることを想定して枠組を作っておこう」と呼び掛け、アメリカが強く主張した嫌な部分を凍結する妥協案で合意した。安倍総理が長期政権を実現し国際的な影響力を持っていたことが効果的だった。

その結果、ヨーロッパ諸国からは「アメリカ抜きでよくこんなことができた/アメリカが良く妨害しなかった。」と言われる。

もう一つの課題はTPPには事務局がない点である。持ち回りなので議長国が課題設定・準備作業を行うのだが中立性がない。また、事務局はお金が掛かるので先送りしたのだが、持ち回り制度ではその能力のない国が多いのが課題である。

P8. 3. 新規加盟

*今後の課題では特に新規加盟問題重要:イギリス・中国・台湾等の対応にも課題がある。

P9. 3. (1) 英国の加盟

*英国:進展中・・・例外要求は基本的に無い(一部領土が経済制度が異なるので除外・・・ジブラルタル等)。

P10. 3. (2) 中国、台湾の加盟

*中国:サーバーローカリゼーションをどうするのか? また、ILOに基づく労働環境(結社の自由)をどうするのか。

台湾問題もある。

P11. 4. 米国の対応

*現実的とは思えない。

P12. 5. 日本の対応

質疑応答

- Q1

-

小谷会員

新聞等で見るのみだったが日本の大きな成果であることが確認できた

- 実効性の担保の仕組み

- 経済安全保障:国ごと

- A1

-

- 一審性・時間的制約が定められている:期限を切り、応えないと自動的に次の手続きに進むので時間稼ぎはできない。

決定の法的拘束力:短期間で決定が出る小さな国は訴訟能力が弱いので太刀打ちできないが訴訟前に協議を丁寧に行うことにしている

- 経済安保問題:WTOの最恵国待遇の例外として認められるか。

GATT時代から安全保障例外はあった。が例外はあくまでも限定的。

WTOも同様、TPPも同様となると思われる。安全保障・公けの秩序例外規定はある国際基準に適合する形での運用実施・専門的知見が不可欠。

日本にはカントリーリスクの発想が弱すぎる域外適用の考えもある。(アメリカ・中国等)海外展開に置いては慎重な検討が必要と思う

- Q2

-

石毛会員

新規加盟:何故中国が加盟したがるのか? ハードルが高く無理だろうと思えるが如何か

- A2

-

制度としては新規加盟国に例外規定はない。ベトナムなど原加盟国には猶予期間設定はある。

だが、新規加盟国に時間的猶予を与えるか否かは前例がなく全加盟国の同意が必要。

中国自身が何故?という理由は私も不思議に思う。

中国と韓国は情報収集目的で交渉会議に来ていた。

中国は習近平が申請した、という点が大きなことと思う。

RCEPの例:日本の得意品目は自動車完成品・・・

中国WTO協定関税25%を15%という実効関税にすると発表・実行している。

韓国は自動車を約束対象から外した。日本車が怖い。

日本はゼロ(1978年から)である。

【髙橋事務局長】

- 新入会員紹介

会員番号:1382吉田 格(さだむ)氏が挨拶。

2/15会員登録したばかり。富士銀行出身でIPO、スタートアップ~上場お手伝い等をしたいと考えている。

-

次回案内

4月19日(火) 学士会館&Zoomのハイブリッド形式

講師は、元防衛大学校長の国分良成氏

テーマは『中国政治から見た日中関係』(仮)

本日は大勢の方に長時間ご参加いただき、どうもありがとうございました。

以上(議事録担当:新庄正彦)