2021年2月1日

定期例会(総会・講演・交流会)

定期例会(総会・講演・交流会)

勉強会の概要(2018年)

勉強会の概要(2018年)

2021年2月1日 更新

| 開催日 | タイトル | 講師 |

|---|---|---|

| 12月18日(火) | 第15回DF関西勉強会・交流会 | 中山 泰氏 |

| 10月23日(火) | 第14回DF関西勉強会・交流会 | 中山 泰氏 |

| (9月26日掲載) | 勉強会講義録 「一神教の神と人間」を公開 | 秋山 哲氏 |

| 8月20日(月) | 第13回DF関西勉強会・交流会 | 瀬川 滋氏 |

| 7月17日(火) | 「神と人はどのように関わってきたか」 第9回(最終回) |

秋山 哲氏 |

| 7月3日(火) | 「仏法探訪パート2 第22講」 | 茶野浄蓮氏 |

| 6月25日(月) | 「神と人はどのように関わってきたか」第8回 | 秋山 哲氏 |

| 5月29日(火) | 「仏法探訪パート2 第21講」 | 茶野浄蓮氏 |

| 5月28日(木) | 第11回DF関西勉強会・交流会 | 中村洋明氏 |

| 5月15日(火) | 「神と人はどのように関わってきたか」第7回 | 秋山 哲氏 |

| 4月19日(木) | 「仏法探訪パート2 第20講」 | 茶野浄蓮氏 |

| 3月23日(金) | 「仏法探訪パート2 第19講」 | 茶野浄蓮氏 |

| 4月3日(火) | 「神と人はどのように関わってきたか」第6回 | 秋山 哲氏 |

| 3月7日(水) | 「神と人はどのように関わってきたか」第5回 | 秋山 哲氏 |

| 2月23日(金) | 「仏法探訪パート2 第18講」 | 茶野浄蓮氏 |

| 2月22日(木) | 第10回DF関西勉強会・交流会 | 福田 武氏 |

| 2月9日(金) | 「神と人はどのように関わってきたか」第4回 | 秋山 哲氏 |

| 1月11日(木) | 「神と人はどのように関わってきたか」第3回 | 秋山 哲氏 |

2019年3月7日 (掲載)

第15回DF関西勉強会・交流会

昨年(2018)の12月18日(火)第15回DF関西勉強会・交流会がパソナグループビル5階で開催されました。出席者は東京からの保坂さん(前事務局長)を含め16名(関西事務局の谷口は入院中のため欠席)でした。

冒頭、保坂さんより10月22日開催の「第17回DF会員総会の報告」をいただきました。

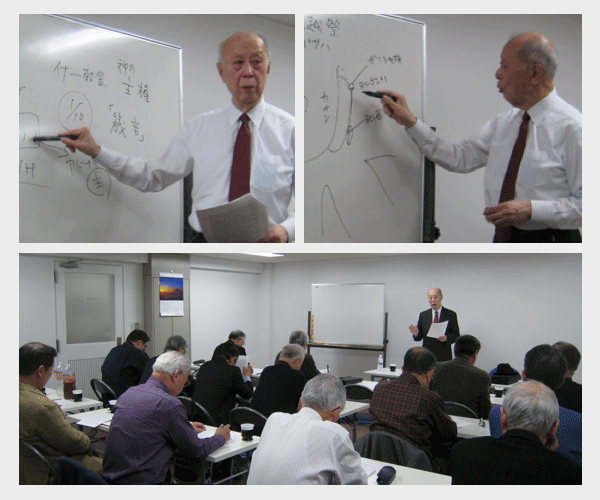

その後中山泰氏から、前回第14回に引き続きご講演をしていただきました。

中山氏は京丹後市の市長時代の経験から、今回は特に「京丹後市での公共交通の改革について」と題してその取り組みと結果を詳細にお話いただきました。

京丹後市は京都まで、2.5時間かかり、高齢化社会で不便な交通を強いられている町で、公共交通空白の地域の解消が課題であったとのこと。特にバス交通の取り組みで、地域の幸福バス「上限200円バス」で、路線バスの再生(高負担の解消)が実現できた。利用者の数が減少の一途でしたが、200円バスで成果は利用者が3倍強になり、収入も1.3倍になったとことでした。また「EV乗り合いタクシー」で、国交省の規制緩和を勝ち取り、お客様を乗せるだけでなく、病院の番号札とりなどのサービスも行い、困っている地元の方々のお役にも立っているとことでした。

また「日本初のICTを活用したマッチング運行の取り組み」も実行されました。これは、ウーバーアプリを導入しスマートフォンで操作するシステムで、高齢者の通院、お買い物、外国人を含む観光客の快適な移動などに利用されている。地元の北近畿丹後鉄道も「上限200円ルール」の取組みも展開中で、バス施策との相乗効果も狙っている。今回の公共交通のお話も、中山氏が取り組まれた諸施策は、“地方には考えつくせないほどの夢と可能性のタネが埋もれている”との理念(明珠在掌)のもと実践された素晴らしい事例のお話でした。(詳細は14回DF関西勉強会・交流会資料参照)

|

連続2回にわたりご講演をしていただき、DF関西メンバーにとって今後DF関西の活動していく上で大変多くのことを学ばせていただきました。本当に有難うございました。

なお、パソナ大阪は2019年1月に現在の場所から大阪市内数か所に移転の為、パソナビル8階の零風林での交流会も今回が最後で、DF関西の次回の勉強会・交流会も別の場所になります。皆様には追ってご連絡いたします。

(文責:DF関西事務局:谷口擴朗)

2019年3月7日 (掲載)

第14回DF関西勉強会・交流会

去る(2018年)10月23日(火)第14回DF関西勉強会・交流会を実施しました。(参加者14名)

去る(2018年)10月23日(火)第14回DF関西勉強会・交流会を実施しました。(参加者14名)

今回は元・京丹後市長を3期12年間務められたDF関西メンバーの中山泰氏(略歴は末尾記載)に講師をお願いし、「地方創生は『名珠在掌』」というテーマで、在任期間中に取組み、実践されて来られた内容について講話をいただきました。

要は、地方創生とは “未来へと続く「本当の豊かさ」を地方で多彩に創る” ということであり単なる地域振興とは違う、地方からの国家創生をすることである。そして「本物の豊かさを創る」ということは「明珠在掌(宝は足元にあり)」への気づき、何より地方に住む人々が生かされること。そのためには、課題や困難があったとしてもそれを “そのまま、まるごと大切に愛する” ことで「弱み」をそのまま地域の宝としての「強み」に変え、そしてそれを更なる課題や困難の解決につなげる(課題解決の連鎖)のためのパラダイムシフトすることが必要との理念のもとに、困難・課題に対して対峙するのではなく “包み込み、抱きしめて” 課題等を推進してきた。これに関連して【困難は必ず解決策を一緒に連れてくる。私はそれゆえ「困難さん」と呼んでいる。その中にチャンスが既に入っている】(日本電産会長:永守さん言葉)との紹介もいただいた。

|

|

この結果、経営不振の事業や地元市民に高負担になっていた交通事業等住民を中心に置くことで様々な分野が活き活きと環で繋がれていった。2016年には政府から京丹後市が地方創生第1号に認定された。以下に中山氏が市長時代に取り組まれたプロジェクト(事例)を列挙します。(詳細は右の資料参照。上:新公共交通体系の構築への歩み 下:地方創生は『明珠在掌』)

- 北近畿丹後鉄道の200円バスと200円レール

- 地方創生型EV乗合タクシー(京丹後市で発電しEV導入)発電は後述

- 関電の久美浜原発調査撤回を要求:原子力から元気力へ呼びかけ

- 生ごみからバイオガス発電と循環型農業へ(7千トンの発酵肥料の生産)

- テレワークの推進(京丹後型ワークスタイルの創造)

- 百歳福寿(大長寿)のまちづくり(地方の3倍ぐらい高齢化比率が高い地域)

- 高齢者大学の統一設立

- 市民総幸福のまちづくり推進条例制定(これはブータンに学び制定、日本で唯一の市)等々

次々と事例が多いため質問等の時間も無くなってしまいました。

そこで次回も引続き中山講師にお願いし、次回は具体的事例を掘り下げて詳細をお話頂くこととなりました。

◇ ◇ ◇

中山 泰 氏 略歴:

- 1960年1月生まれ、1985年京都大学(経)卒、同年4月総理府・総務庁入庁

その後科学技術庁、総務庁の各要職を経て、1998年より、沖縄開発庁にて野中広務大臣ほか3名の長官秘書官を務められ - 2001年1月、経産省大臣官房企画官

- 2002年8月、内閣府総合規制改革会議会議事務室次長を経て

- 2004年5月より京丹後市長を3期(12年)務めたのち

- 現在はパソナグループの(一社)地方創生戦略機構の代表理事としてご活躍中

(文責:DF関西事務局:谷口擴朗)

2018年09月26日(掲載)

電子ブック

「一神教の神と人間 心やすまる三宗教の共通基盤」を公開

一昨年から2回のシリーズで行われ、毎回好評をいただいていた秋山哲講師の勉強会の講義録が小冊子として、<電子ブック>の形式で公開されました。

一昨年から2回のシリーズで行われ、毎回好評をいただいていた秋山哲講師の勉強会の講義録が小冊子として、<電子ブック>の形式で公開されました。

この講義録は、通算16回に及ぶ勉強会の内容を、その都度秋山講師ご自身がまとめられ、HPに掲載されていたもので、2回目のシリーズが完結したのを機会に、小冊子の形に再編集し、新たに「一神教の神と人間 ーー 心やすまる三宗教の共通基盤」というタイトルで作成されたものです。

作成にあたっては、秋山講師ご自身が手を加えられ、資料も提供されて完成することが出来ました。

勉強会に参加された方は勿論、会員の皆さまにも有益な内容と思われますので、是非ご一読のほどお勧め致します。

◇ ◇ ◇

![]() <電子ブック>はこちらからご覧いただけます。

<電子ブック>はこちらからご覧いただけます。

![]() <PDF>も用意しましたので、必要に応じてこちらからご覧ください。

<PDF>も用意しましたので、必要に応じてこちらからご覧ください。

( 三納 記)

2018年9月16日 (掲載)

第13回DF関西勉強会・交流会

去る8月20日に開催した第13回DF関西勉強会・交流会の様子を以下に報告します。

今回は開始時間を30分繰り上げて、まず初めにお迎えしたDFアカデミー本部長の小林慎一郎さんから、「DFのアカデミー活動」について現況をお話いただきました。DF関西メンバーは現在30名となり、関西でも東京と同様な活動ができるのではないかとの思いから特別にお願いしたわけです。

DF会員の誇りともいうべきアカデミー本部の「理念・ミッション」をはじめ、最近の社会環境の変化に対応すべくアカデミー本部の改組の背景と今後の活動方針について詳細にご紹介いただき、実際に大学での講義にあたっての留意点やDF関西会員が今後実施していくための貴重なアドバイスを沢山いただきました。DF関西の今後の活動に大変に参考になりました。

続いて勉強会の方は岡本会員の紹介による元NECの瀬川滋様(略歴は末尾参考に記載)より、

「私の日本二百名山・各県最高峰完登」と題して、大学を卒業後現在まで約半世紀の間(48年間)

登山にチャレンジし続けてこられた偉業ともいうべき素晴らしい体験等をタップリお話いただきました。

参加者一同が感嘆したのは

- 登山を始められたのは大学を卒業してNECに入社し、山の仲間に出会ってからであり

- 約半世紀の間、山登りのために会社から休暇を取ることなく、土日・連休をうまく活用し

- 行く先々で、山の仲間と出会い、金曜日午前中仕事をし、午後に目的地に移動、翌日朝から目的の山に登り、山小屋で1夜を明かし又翌日は次の山に挑戦、下山して勤務前日には自宅に帰り、翌朝は勤務に就くというハードなスケジュールを続けてこられたこと

- 職務上各地に赴任してもその機会を活用し、その地域の有名山を登頂する等、東に西に、北に南にと日本中を縦横無尽に半世紀にわたって「仕事と登山を完全に両立させてきた」こと

- さらに登山スケジュール【場所とその時の時刻(何時何分)】を克明に記録されており、後に他のパーテイが遭難(落雷事故)に会った場所と時間を見て、そのほんの少し前にその場所を自分たちが通過していたことが判明したこと等行動記録の綿密なことや

- 12月~3月(4月)の冬季の間は登山記録なしということは、4、5月から11月の間に登山をしていること等々きわめて計画的な行動スケジュールであること等々

お話の最後に、瀬川さんが、山から得た教訓で皆さんにお伝えしたかったこととして

- 人に迷惑をかけない

- 自己責任(自分のことは自分で)

とお話をいただきましたが、瀬川さんはまさにこれを半世紀にわたって実践されてこられた方だと感じました。「山の魅力」についての質問には「そこに山があるから」と、それから

- 雑念からの解放

- 自然との同化

- 高山植物が美しい

- ご来光

- ブロッケン現象(縁起が良い)があるからと答えが返ってきました。

◇ ◇ ◇

本当に意志の強いタフな素晴らしい御仁だと出席者全員が感動した次第です。とても言葉では表現できませんので瀬川さんから頂いた講演資料(スライド)の一部添付します。

講演が終わって紹介者の岡本さんが、瀬川さんにDF関西に是非入会をと勧めたところ、瀬川さんから快くOKをいただきました。お陰様で非常に実りのある良い勉強会になりました。

そのあとの交流会ではさらに盛り上がり、全員楽しいひと時を過ごしました。

(文責:DF関西事務局:谷口擴朗)

(参考)瀬川 滋様の略歴及び登山歴:

- 1967年 静岡大学卒業、NEC(株)入社‥‥‥‥‥‥‥‥ 会社の山仲間との出会い

- NEC開発、鉄鋼・医療システムSE(東京)

- 1974年 NEC大学・金融・流通システムSE(大阪)‥‥大阪山仲間との出会い

- 1985年 同金融システム事業部販売促進部長(東京単身赴任)

- 1992年 同第二金融シシステム事業部長(同東京)‥‥‥‥バングル山岳会

- 1996年 同関西地区代表(大阪)

- 1997年 日本百名山完登破(1997年10月11日)

- 2001年 四国NECソフトウエア(株)社長(松山単身赴任)

- 2003年 NECシージーネット(株)社長(大阪)

- 2007年 太成学院大学経営学部教授 都道府県最高峰登破(2007年6月3日)

- 2010年 日本二百名山登破(2010年9月20日)

- 2016年 退職

2018年07月23日(掲載)

「神と人はどのように関わってきたか」第9回(最終回)

一神教に関する勉強会「神は人とどのように関わってきたか」の最終回(第9回)が以下のように行われました。

勉強会終了後、秋山講師への謝恩と再開を期待し、15名の参加者を得て同ビルB1の「丹後王国みけつくに」で懇親会を開催、大いに盛り上がりました。(保坂追記)

- 開催日時:7月17日(火)15:00から17:30まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)

- 参加人数:22人

当日の内容(概要)は以下のとおりです。

(なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです)

◇ ◇ ◇

最終回の今回は、「神は人間をどこに導くのか」という問題を話します。

最終回の今回は、「神は人間をどこに導くのか」という問題を話します。

よく天国、地獄といいますが、聖書にはその言葉は出てきません。新約聖書では「天の御国」「神の国」が語られますが、旧約聖書にはそれもありません。旧約聖書には「陰府」(よみ)という死者の世界があり、神と断絶した闇の世界とされています。この陰府に投げ出されないで「神の救い」にあずかろうとするのが旧約の望みです。

「終わりの日」に現れる「神の救い」のイメージは旧約ではイザヤ書にあります。その日、「主の神殿の山」(エルサレム)は高くそびえ、国々の民はそれに向かって押し寄せます。神の言葉がそこから出るからです。神は国々の争いを裁かれます。国々は武器を捨て、戦争のことを考えなくなります。つまり、神が主権を行使する平和な世界が出現するのです。そこには現在の世界と同じような国々があり、政治も産業も、人々の生活も変わりなく継続します。

しかし、「終わりの日」は審判の日でもあります。神を信じない者、神に従わない者は厳しく罰せられるのです。幻によって示される将来預言を黙示文学といいますが、その一つ、旧約のダニエル書は、神の裁きによる激しい戦争が起こると預言し、やはり旧約のヨエル書は天変地異を預言しています。神を信じ神に従う人たちはこの戦禍や天災を潜り抜けることになっています。

しかし、旧約聖書には、人間が物質世界を離脱して霊的世界に生きる、という考えはないように思われます。

イエス・キリストもダニエル書の「終わりの日」の有様を弟子たちに告げて解説しています。その上でイエスは、イエス自らが雲に乗って天から再臨して苦難の中にある信徒たちを救う、ということを示しました。復活後に天に上ったイエスが再度出現するとする預言です。

旧約聖書も、「終わりの日」の前に聖霊が降ることによって、神に対する正しい信仰が生まれ、それが救いのもととなることを説いていますが、新約聖書はさらにキリストの再出現、再臨によって人類が救われるとするのです。

新約聖書にも黙示文学があります。「ヨハネの黙示録」ですが、これも「終わりの日」の有様を詳細に述べています。裁きがあります。死者たちも呼び出され、神に従わなかった人たちは「火の池」に投げ込まれて「第二の死」を迎えます。旧約聖書と違って、現在の天と地は滅び去り、新しい天と地が新創造されます。神の首都である新しいエルサレムが天から降りてきます。そこでは神が人と共にあって、死も悲しみも労苦もない霊的世界が現出するとするのです。

「ヨハネの黙示録」はこのように書いて、最後を「『わたし(神)はすぐに来る。』アーメン、主イエスよ、来てください」と閉じるのです。これが新約聖書の末尾の言葉です。キリストの再臨による霊的新世界を持ち臨むのが新約聖書です。

イスラムはどのように考えているか。イスラムは、この世ではなく来世に望みを置くことを基本としています。イスラム信徒の信仰は「六信五行」と言いますが、六信のなかに来世を信じることが入っていることでそれが分かります。そして「終わりの日」は、新旧約聖書と同様に、裁きの日です。生きている者も死んでいる者も呼び出され、行いにしたがって裁かれます。神から処罰を受ける者は、上を見ても下を見ても火、熱風、熱湯をあびるゲヘナへ(地獄)送りこまれます。他方、楽園は神のお傍で、麗しい川や果物に満ちた世界を楽しむことになっています。

このように、「終わりの日」は厳しい裁きとともにやって来るとするのが三つの一神教共通の考え方です。しかし、厳しい裁きを行う神は同時に人類を愛しています。旧約でモーセがイスラエル民族をエジプトから救い出したのは、神が愛をもって、神の民という本来の姿へとイスラエル民族を取り戻したたからです。

イエス・キリストの十字架刑による死は、神の愛によって、神に反逆し続ける人類の罪を贖った、帳消しにしたことを意味します。「神はその独り子をおあたえになったほどに、世を愛された」とヨハネによる福音書がその意味を述べていますが、これが新約聖書の基本となる考え方です。

神は、アダムとエバを追放するとき、裸を恥じる二人に皮の衣をあたえます。弟を殺して追放されるカインには印をつけてその安全を保障します。神の愛はこまやかです。

( 秋山哲 記)

2018年7月8日(掲載)

「仏法探訪パート2 第22講」

7月3日(火)13:00 〜15:00 共有会議室で15名の参加者を得て、仏法探訪パート2 第22講の勉強会が開催されました。ペットの供養を依頼されて考えたこと、釈迦仏教、浄土教へと法話は展開しましたので、エッセンスをまとめて記述します(以下は浄蓮師によるまとめです)。

7月3日(火)13:00 〜15:00 共有会議室で15名の参加者を得て、仏法探訪パート2 第22講の勉強会が開催されました。ペットの供養を依頼されて考えたこと、釈迦仏教、浄土教へと法話は展開しましたので、エッセンスをまとめて記述します(以下は浄蓮師によるまとめです)。

1)ペットの供養について

依頼を受けて悩んだこと。

ペットの供養は多くの霊園やお寺で、内々に行われている事。どの宗派も否定もしなければ肯定もしない立場だが、一杯やっている。宗教的意味合いは全くないと言う立場。だから完全なサービス事業と言った感じ。国もだから、ペットの供養にて得られる収入には税金を掛けている。市町村の役所はペットの死骸は粗大ごみ扱い。

かわいがっている人の気持ちが落ち着くんだったら、その人への安心の提供の為やるべき。

2)釈迦仏教(原始仏教)における考察

輪廻の思想から言えば、ダンマがたまたま動物にあるだけで、畜生と言った感情で見るべきでない(ひょっとすると貴方の前世が、今かわいがっているペットかも知れない的考え)。

なんの業からか動物界に落ちたダンマを再び人間界に戻すために、供養してあげることは大切。

この考え方は、盆の風習にはっきりと生きている。

観音、地蔵菩薩もそれぞれ6体の観音、地蔵が存在し、動物界からの救済を受け持つ仏が配置されている。

3)宗教的意味合いがないと言っている一方で、釈迦仏教ではやるべきとなってくる矛盾の説明

宗教とはそもそも何たるものであるかの説明と釈迦仏教は宗教ではないことの説明。 供養と言っているが、これは大乗の中の事で、釈迦仏教および上座部仏教ではない。

4)浄土教の変遷

浄土教とは阿弥陀仏の極楽浄土に生まれる信仰の事で、これを「往生」すると言った。この往生は釈迦の言う究極の悟りに到達することと同じとした。(冗談じゃない。もしそうだとすれば、生きて悟りに到達したいと修行している人はどうなる。死ねば到達できるなら、修行しないつまり自殺奨励経である)。

往生は原意は「往到」であって、意味が相当変わってくる。

5)無量寿教(浄土三部経の一つ)

法蔵菩薩が立てた48願について説かれている。

願が叶えられなければ如来にならないと誓われており、現に如来になっているのだから願は全て正しい、との論法には少し無理を感じる。北西インドで作られ、中央アジア、中国、日本に伝わった。

竜樹、世親、曇鸞、道綽、善導、源信、法然、親鸞と浄土教は変遷してきた。それらの人達の主張の解説。

今主流である「南無阿弥陀仏」と唱える称名念仏は善導から盛んになったもので、念仏の本義とは異なる。

◇ ◇ ◇

次回は浄土教についてもう少し丁寧に説明し、其の後禅宗について語ります。

以上

茶野浄蓮

保坂(編)

2018年06月25日(掲載)

「神と人はどのように関わってきたか」第8回

一神教に関する勉強会「神と人間はどのように関わってきたか」の第8回が以下のように行われました。

- 開催日時:6月20日(水)14:00から16:00まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)

- 参加人数:18人

当日の内容(概要)は以下のとおりです。

(なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです)

◇ ◇ ◇

今回は「選民と異邦人」の説明をします。聖書はユダヤ人を選民、それ以外をすべて異邦人と記します。神はアブラハムにその子孫を「大きな国民とする」と約束し、モーセはユダヤ人が「神の宝の民とされた」と述べます。しかし注意しなければならないのは、ユダヤ人が優れた民族として神に選ばれたのではない、ということです。モーセは「ユダヤ人は他のどの民族よりも貧弱であった」にも関わらず神に選ばれた、といいます。

今回は「選民と異邦人」の説明をします。聖書はユダヤ人を選民、それ以外をすべて異邦人と記します。神はアブラハムにその子孫を「大きな国民とする」と約束し、モーセはユダヤ人が「神の宝の民とされた」と述べます。しかし注意しなければならないのは、ユダヤ人が優れた民族として神に選ばれたのではない、ということです。モーセは「ユダヤ人は他のどの民族よりも貧弱であった」にも関わらず神に選ばれた、といいます。

では選民とはどういう意味なのか。神が存在すること、生きていること、神が世界を動かしていることを示す道具として選ばれた、というのが私の受け止めです。

イスラエル民族は、神に選ばれたといいながら、神に従い尽くした民族ではありません。神に背き、他の神々になびき続けた歴史を持っています。この結果、神に罰せられます。古代の北イスラエル王国は滅亡(BC722年)し、南ユダ王国もバビロン捕囚(BC587年)の悲劇に遭います。

ところが、それよりもずっと昔の人モーセ(BC1250年頃)は、神が彼らを父祖の地に連れ戻し、繁栄させると預言しています。また預言者イザヤ(BC750年頃)はペルシャのキュロス王が捕囚から解放すると預言しました。この預言は捕囚が起こるよりもはるか以前です。預言の通り、キュロス王によって捕囚から解放され、神殿を再建します。

モーセの預言は、このときの捕囚からの帰還だけを指すのではないと思います。時代は降って、AD70年にユダヤはローマに滅ぼされ、ユダヤ人は世界に離散しますが、1900年近くたった1948年、元の土地にイスラエルという国家を再建します。今、技術大国として繁栄しています。世界の歴史に例のないことです。宗教的に見ても、神殿が破壊され祭司もいなくなったユダヤ教は消滅しませんでした。離散のユダヤ人が信仰を守り抜きました。キリスト教、イスラムという後継宗教を含めると、ユダヤ教の始祖アブラハムが信じた神を信仰する人口は世界の半数を占めます。神の意志によって世界が運行している、そのことを示す役割を担っているのが選民だということです。

神は、背信のイスラエルを罰すると同時に、正しい信仰を守る「残りの者」を必ず残し、神の意志を実現する選民としての役割を果たさせるのです。

では、選民ではない異邦人を神はどう考えているのだろうか。旧約聖書にも新約聖書にも異邦人が神の恩恵を受ける、救われるという場面がいくつも記述されています。アブラハムに現れた神は「地上の氏族はすべて、あなたによって祝福にはいる」と述べており、最初の段階から神は全人類の救いを前提にしています。キリスト教が全世界に広まったのはそのためです。選民だけを特別に優遇する神ではないのです。

ユダヤ教徒はイエスを神とするキリスト教を拒否しましたが、新約聖書で使徒パウロはこのように言います。「神は御自分の民(選民)を退けられたのか。決してそうではない」。パウロはキリスト教によって異邦人が神の救いにあずかるようになったが、異邦人の救いが達成されればユダヤ人が救われるのだと述べています。最終的には、神を信じるすべての人類が救われるのです。

( 秋山哲 記)

2018年6月8日(掲載)

「仏法探訪パート2 第21講」

5月29日(火)13:00 〜15:00 共有会議室で14名の参加者を得て、仏法探訪パート2 第21講の勉強会が開催されました。前回に続いての般若心経を復習、そして釈迦仏教から日本仏教へと法話は展開しましたので、エッセンスをまとめて記述します(以下は浄蓮師によるまとめです)。

5月29日(火)13:00 〜15:00 共有会議室で14名の参加者を得て、仏法探訪パート2 第21講の勉強会が開催されました。前回に続いての般若心経を復習、そして釈迦仏教から日本仏教へと法話は展開しましたので、エッセンスをまとめて記述します(以下は浄蓮師によるまとめです)。

1)般若心経のまとめ。復習。

- 心経はお経ではない。「ギャーていぎゃーていーーー」成る呪文の提案書に過ぎぬ。

サンスクリット語の原文にはそう書いてある。 - 日本で何かの如く扱われている「心経」は、あんちょこ的小本であって正式な心経ではない。

- 舎利子(しゃりし)と言う釈尊と同等とみなされる覚者に教えると言う形をとっている大乗仏教の不遜さ、心経のスタンス、どう見る。

- 苦集滅道は四聖諦と言って、釈尊の最も核心の教え。これを無苦集滅道と否定している。

これ仏教か? - 般若経(般若波羅蜜多経の略)に膨大なページを割いて、「空」が説かれているが、何を言いたい為に空を言っているか。

- 心経の前半部は般若経のエッセンスを借りているだけ。五蘊皆空も長阿含の五蘊皆空経がある。

- 不生不滅なるものを見つける事こそ仏教の全てと、この文字を読めば、仏教が分かる。

2)釈迦仏教について

- 釈尊滅後数十年後に部派仏教が起こり、いろんな解釈が出て来る。宗教的なことと言えば、常に多くの派が乱立するのは宿命的なのか。

- 上座部仏教と大衆部の大乗仏教の解説。

- チベット仏教は上座部仏教であることとその謂れ。大乗は 上座部仏教に2年の論争の末敗れた。

- 中国仏教は漢訳仏教であること。サンスクリットの原文がどうあれ関係なし。漢訳されたもののみが仏教の全て。

故に、訳者の誤解、浅さ、個性がそのまま仏教になっている。鳩摩羅什仏教であり、玄奘仏教であり、不空仏教と思われるものが、中国仏教。それがそのまま伝えられ、それに神道が加わったものが日本仏教。 - 日本仏教が釈迦仏教と大いに異なったとしても、驚くに値しない。

しかるべき坊主がチンドン屋のごとき煌びやかな衣装をまとっているなんて、お笑い。 - 中国には億の人口有り。中国仏教も数えきれない解釈あり。説明できない。

3)日本仏教

- 南都系仏教 六宗あり。三論、法相、華厳、俱舎、成実、律。

奈良仏教として繁栄。教えはそれぞれ色々あるが、ポイントは、これら六宗が全部東大寺一寺の中で行なわれていたこと。今の日本仏教のように、宗派によって全く違うと言わんばかりの様は間違い。 - 天台系

- 天台大師智顗(智顗禅師)修禅の僧。禅と天台は同一。日本ではありえない。

- 止観の法門 ーー 漸次止観、不定止観、円頓止観

止観の解説 、特に円頓止観 ーー 座禅、思索により諸法実相を修得する観法。一心三観。空,仮、中。 - 法華経のすばらしさを説いた。智顗は法華経を迹 門、本門に分けた。

- 十如是、一念三千、四種三昧。

- 日本天台 ーー 天台法華宗

- 円、戒、禅、蜜の全てを含む仏教の総合大学。法然、親鸞、道元、日蓮等々ほとんどの僧は叡山に学ぶ。

故にその後色々な宗派の考えが出るが、どこかに叡山仏教、天台の教えが入っている。 - 最澄の生涯。戒壇の言われ、延暦寺の言われ。

- 山修山家。12年籠山行

- 法華経中心。一切衆生悉有仏性(凡夫に至るまで、即身のままで成仏できる)

- 天台密教(台密)

- 叡山浄土宗 ーー 法華信仰と浄土教の共存。

以上

茶野浄蓮

保坂(編)

2018年5月28日 (掲載)

第11回DF関西勉強会・交流会

去る4月24日(火)第11回DF関西勉強会・交流会を実施しました。東京からはご多忙の中、保坂事務局長にお越しいただき、冒頭、東京地区の「DFの活動概要」と「DFの今後取り組むべき課題と対策」についてご説明いただきました。

去る4月24日(火)第11回DF関西勉強会・交流会を実施しました。東京からはご多忙の中、保坂事務局長にお越しいただき、冒頭、東京地区の「DFの活動概要」と「DFの今後取り組むべき課題と対策」についてご説明いただきました。

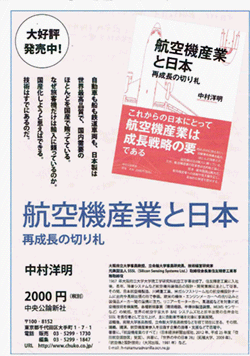

続いて勉強会では、今回はDF関西メンバーの中村洋明会員が講師となり、「中国の野望:航空機国家戦略の実態に迫る」と題して、我が国の将来について考える上でも非常に貴重な、参考になるお話をいただきました。

以下、ポイントを要約します。(詳細については「『航空機産業と日本』~再生の切り札~」として中村会員が中央出版社から出版されている書籍<本末尾に紹介@2000円>の第7話部分をご参照ください)

- 日本は自動車も船も鉄道車両も自国で製作しているのに航空機だけはいつまでも輸入に頼っている。国産化しようと思えば、できる能力は十分ある。

- 中国メディアは航空機の記事はほとんど公開しない(されない)。中国は既にロシアと共同歩調をとっている。合弁会社を発足させている。

⇒ Ex.「中国製CR929航空機」のCR‥‥ C:チャイナ、R:ロシアの意味

- 中国の航空機工業の取組の特色

- 国を挙げて下記4項目を柱に、業界の育成・振興に取り組んでいる。

- 独自開発プログラムを並行する形で協力に推進(民間機・軍用機の両方で)

- 欧米メーカーと協力関係を構築。

共同で開発・生産(合弁会社設立)・下請け生産(中国のAVIC生産拠点で)・資本参加(民間機)

- MRO事業(MRO:Maintenance, Repair & Overhaul)も強化。中国は4大MRO市場の一員になってきている。2兆円規模に達する。

- 完成機輸出の拡大(民間機と軍用機の両方で)軍用機の場合、パキスタンやエジプトに対して技術供与をし、軍事的な結びつきが強くなってきている。日本は武器輸出三原則もあり、中国に遅れをとっている。

- 世界的にみると、民間機、軍用機の両方で米国、EUと肩を並べるべく国家の意思として意欲的に開発・生産を進めている。我が国の取組みを遥かに凌駕する。

- 技術面では、まだまだ発展途上にあると言えるものの(特にエンジン・プロペラや装備品は外国メーカーに依存している:民間機;欧米、軍用機;ロシア)、もう、“張子の虎”という認識では駄目である。相当進んでいる。

- 航空機宇宙工業生産額について、中国は前年度比10%以上の成長を毎年続けている。

我が国との対比では、生産額は軍用機と宇宙の両分野を含めると大きな差をつけられていると認識すべきである。 - このあと、以下のような中国における最近の主要な航空機の開発プログラムの紹介(詳細略)があり、

民間機:リージョナルジェット:ARJ21(初飛行2008.11.28)

細胴機(単通路):C919(初飛行2017.5.5)

軍用機:ステルス戦闘機:J20(初飛行2011.1.11)

レーダーで探知されない忍者性能を有 ステルス戦闘機:J31(初飛行2012.10.31)

同上:両用大型ヘリコプター:AC313(初飛行2010.3.16)

水陸両用機:AG600(初飛行2017.12.24)他

- 最後に所感として

| (上位15ケ国平均 対GDP比2.0%‥‥ 日本は低すぎる) | ||||

| 2015年 実績順位 |

国 名 | 軍事費 (億ドル) |

対GDP比 | 増減率 (2016vs2006) |

| 1位 | アメリカ | 5960億ドル | 3.3% | 0.96 |

| 2位 | 中 国 | 2150 | 1.9% | 2.31 |

| ↓↓↓↓ | ||||

| 8位 | 日 本 | 409 | 1.0% | 1.02 |

- わが国の戦前・戦中において使われた「翼強ければ国強し」のスローガンは民間機が主役の現代にあっても真実である。軍事力だけでなく、国の技術力や経済力の強さを象徴する存在が航空機産業だからである。このことをよく分かっているのが中国であると言える。

- 中国は技術面では(特にエンジンや装備品においては)、まだまだ発展途上にあるとも言えるが、近い将来先進主要国のレベルに追い付くであろうことは、他の産業分野の事例を見ても容易に想像できる。

- 将来、民間機の世界ではボーイング、エアバスに肩を並べ、軍用機の世界では米国に対抗する存在になろうとしている意図は明白である。

- 既にエアバスの第3拠点になっていること、またボーイングの第3拠点にもなろうとしていることは、わが国としてもよくよく留意しなければならないことである。日本は中国に先行されている。これからの日本にとって航空機産業は成長戦略の要である。

と、力強く締めくくっていただきました。

◇ ◇ ◇

講演終了後も活発な質疑応答が行われ、その後場所を変え交流会へ移りましたが、交流会もさらに講演以上に盛り上がり参加者全員、大変素晴らしい時間を過ごすことが出来ました。

(文責:DF関西事務局:谷口擴朗)

2018年05月23日(掲載)

「神と人はどのように関わってきたか」第7回

一神教に関する勉強会「神と人間はどのように関わってきたか」の第7回が以下のように行われました。

- 開催日時:5月15日(火)14:00から16:00まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講 師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)

- 参加人数:19人

当日の内容(概要)は以下のとおりです。

(なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです)

◇ ◇ ◇

今回は「神の選び」と「選びと罪」という話をします。

今回は「神の選び」と「選びと罪」という話をします。

イスラエルには王がいませんでした。カナンの地に入って以降約200年間は、部族連合的な時代で、各地から自然発生的に現れる軍事的、宗教的指導者である「 士師 」が民族を率いていました。民衆の中から、他の国々と同じような王がほしいという声があがり、宗教的指導者であったサムエルが神に考えを聞きます。神は、「ベニヤミンの地から遣わすものを王とせよ」と答え、それに従って現れたサウルにサムエルは油を注いで初代のイスラエル王とします。

強い王であったサウルは、しかし神の意に従わないので、神は彼を退けることを決め、サムエルにベツレヘムのエッサイの所に行くように命じます。そこで最も若い息子ダビデを神が選び、サムエルがダビデに油を注ぎます。このように、イスラエルの王は神が選ぶのです。サウルは人気の高いダビデに嫉妬して追い回しますが、最終的にダビデが王となり、国家を統一し、国土を拡張して名君とうたわれます。

神は預言者ナタンを通じて「ダビデ預言」と言われているものを告げます。この預言は、ダビデの子孫が王位を継ぐこと、その王座はとこしえに堅く据えられること、を告げています。

予言通り、ダビデの子、ソロモンが王位を継ぎますが、ソロモンの死後、王国は北と南の二つの王国に分裂し、「王座はとこしえに堅くすえられる」という預言が実現しませんでした。そこで、ユダヤ教ではこの預言は、メシア(救世主)によって実現する預言であると考えます。ダビデの子孫からメシアが生まれる、ということをユダヤ人は堅く信じています。

キリスト教も、「ダビデ預言」を信じます。イエス・キリストは人間的にはダビデの子孫であって、このイエスによって神の支配が実現する、という信仰です。

このように、ダビデは神の将来計画を担うキーマンとして神によって選ばれました。

そのダビデが大罪を犯します。配下の武将の妻と姦淫を行い、夫を戦死させるように仕向けて、彼女を妃にします。人倫にもとる大罪です。神は、ダビデを罰します。生まれた子が死に、王子の一人が反乱を起こします。

しかし、神は「ダビデ預言」を取り消すような決定的処罰はしません。神のキーマンとしての選びは維持されます。ダビデの信仰が揺るがなかったからです。

王位を継いだソロモンも罪を犯します。多数の外国人の妃を抱え、彼女たちの求めるままに、異教の祭壇を作ります。これに対する神の処罰が前述の王国分裂です。

この処罰の違いは大事です。ダビデの罪は人間世界の罪です。それに対してソロモンの罪は信仰の根本にかかわる罪です。唯一神への信仰を守らず、異教の神になびく、これは神の怒りを招く許されざる罪です。

時代をさかのぼることになりますが、アブラハムの孫、ヤコブは父であるイサクを騙して、双子の兄エサウから相続権を奪います。ひどい罪と思えますが、これは二人が母の胎内にいるときの神の選びが実現したのだとされています。

このように「神の選び」が神と人間の関係を規定します。さらに進んでいくと「予定説」になります。神が救う人間は予定されていて、「命の書」というものに書かれている、と聖書に書いてあるのです。クルアーンも同じ趣旨のことを書いています。

そうだとすると、信仰を持つとか持たないということの意味がなくなります。キリスト教のカルヴァン派の信徒は、しかし、日常の仕事は神から与えられているのであって、それに励むことによって、自分が救われる側にいることを確信できる、と考えます。これが資本主義の精神を作った、というのがマックス・ヴエバーの説いた議論です。議論としては面倒ですが、神と人間のかかわりを考えるときの重要なポイントです。

◇ ◇ ◇

次回第8講: 6月20日(水)14:00 DF共有会議室

最終回第9講:7月17日(火)15:00 DF共有会議室 17:30近隣の居酒屋で懇親会を予定

( 秋山哲 記)

2018年5月14日(掲載)

「仏法探訪パート2 第20講」

4月19日(木)13:00 〜15:00 共有会議室で14名の参加者を得て、仏法探訪パート2 第20講の勉強会が開催されました。

4月19日(木)13:00 〜15:00 共有会議室で14名の参加者を得て、仏法探訪パート2 第20講の勉強会が開催されました。

1)久しぶりに社会問題を言及

国会等に於いて、審議すべき事をそっちのけで、人の足を引っ張る事ばかりやっている事、それを煽る週刊誌、新聞、テレビ。

この社会の危うさに言及。

しかし、宗教界に於いても大同小異。親鸞の歎異抄の5条、9条を引いて、親鸞の肉声と教団の乖離を嘆いた。

2)般若心経講義

心経の前半は般若経のエッセンスの抄訳であること。膨大な般若経の空の思想はこんな僅かな文字で表せる訳はなく、ほとんど意味不明。ほとんどの解説書は無理に 意味付けを行うため、読んでも理解不能。この世の事に余り執着するな程度の意味と説明。

心経の核心は後半部分。

般若波羅蜜多行は多くの人を菩提(覚)に導くこと。

般若波羅蜜行は呪文を唱える事(本来の波羅蜜行は全然違う。密教化しているので、こんな事を平気で言っていると思われる)。

その呪文は「ギャテーギャテーハラギャテーハラソウギャテーボジソワカ」であること。

その意味は「仏よ!仏よ!素晴らしき仏よ!完全なる仏よ!我に目覚めを!」程度の意味。

般若心経となっているのでお経と誤解しているが、経ではないこと。原文では般若波羅蜜のマントラ (真言)の提言と成っている。般若心経は提案書の一種。

呪文の最後が「ソワカ」となっているので、密教のお経と言ってもいいのでは。

「経」と訳したのはクマラジュさん。間違いではないが、中国仏教、日本仏教では漢訳された漢字に執着し過ぎて、原文には一切関心を払わないので、間違ってしまう事。

それ故、中国仏教、日本仏教は漢訳者思想がかなり入り込んでいる。

日本仏教を理解するためには、だからどうしても中国仏教を勉強しないと、間違う事。

3)中国仏教講義

中国、日本、インドの歴史的変遷を表にした資料を配布し、それらを解説。中国に於ける道教、儒教、仏教、景教、回 教などを一覧。その変遷を語った。

◇ ◇ ◇

次回は天台思想、念仏、禅、密教、について解説を試みる。

(茶野 記)

2018年5月8日(掲載)

「仏法探訪パート2 第19講」

3月23日(金)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、20名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第19講」が行われました。

3月23日(金)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、20名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第19講」が行われました。

前回にも触れた「茶野さんの話を聞いて仏教が嫌いになった」と言った会員の件について補足の説明がありました。例えば、夫婦の場合「俱会一処」と墓に記している例があります。あの世で一緒になるという意味で使われていますが、本来の意味は違います。善行をした人が死ぬと一か所に集められて良い所へ連れて行ってくれるという意味です。このように、従来から何となく常識として身に付いた仏教の教えについて少し勉強すると、誤解であったり、別の角度から見ることが出来、真の理解が深まることを目的としているのです。

今日は宮元啓一(1948生年、70歳、インド哲学研究者、國學院大學教授)著「般若心経とは何か ブッダから大乗へ」(春秋社2004年)を参考にします。

般若心経はどこから出てきた経なのでしょうか。原文には般若波羅蜜心経という言葉は出てきません。日本では中国で漢字に直されたものだけを見て、誤解している例も多いのです。Pranja paramita(般若ハラミタという行)hriayu samaptam(魂の心が作り出す呪文)で、Pranjaのパーリ語panna(パンニャ)が「般若(はんにゃ)」になりました。

では、paramitaという行とは何でしょうか。ヒンズー教の影響を受けたジャータカ経から来ています。元来釈迦の行という意味が、後に出てくる多くの菩薩の行になってしまうのです。それが利他(人を救う)になっていくのです。

波羅蜜行には6つの行があります。「布施」「持戒」「精進」「忍辱」「禅定」「般若」です。この中で、他に比べて「考える行」という最も楽な「般若」が人気となります。

また、大乗経典には釈迦の最高位の弟子の一人であるシャーリプトラが、観音菩薩に教えられているように記されていることは誤りであり、大乗の奢りが垣間見えます。

般若心経はいつごろ出てきたのでしょうか。

BC1世紀頃に般若波羅蜜経として出てきて、その後1,000年掛かって10世紀頃に完成しました。般若心経の最大のポイントは「gate gate paragate」です。呪文を唱えることが般若心経なので、密教ということになります。

般若心経は「空」、釈迦でいう「中(有無という極端に行ってはいけない。有と無の真ん中に居よ)」、中国では「無」となります。

色受想行識、即ち自己・我(俺が俺が)になる。すると苦になる。釈迦は、自己はあるが扱い方で苦が出てくると言った。大乗ではそれが「無我」に変化していく。

「色は空」は正しいが、「空は色」というのは公理に反している。

四聖諦はなく、般若波羅蜜行だけである。

般若心経は釈迦仏教を頭から否定していて、密教と同じである。大乗は仏教徒と言えるのであろうか。釈迦は救うなどとは言っていない。

◇ ◇ ◇

次回は、中国仏教、次々回はインド仏教についてお話したいと思います。

(保坂洋 記)

2018年04月8日(掲載)

「神と人はどのように関わってきたか」第6回

一神教に関する勉強会「神と人間はどのように関わってきたか」の第6回が以下のように行われました。

- 開催日時:4月3日(火)14:00から16:00まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)

- 参加人員:20人

当日の内容(概要)は以下のとおりです。

(なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです)

◇ ◇ ◇

冒頭に、最近出た『バテレンの世紀』という書物に触れ、キリスト教の日本伝来初期における日本人信徒の信仰について述べました。古文書を見ると、一神教の基本理解がしっかりしていたことが分かるのです。別の書物は、長年の「隠れキリシタン」時代には信仰があいまいになっていったことを論証していますが、それはやむを得ないことだったでしょう。

冒頭に、最近出た『バテレンの世紀』という書物に触れ、キリスト教の日本伝来初期における日本人信徒の信仰について述べました。古文書を見ると、一神教の基本理解がしっかりしていたことが分かるのです。別の書物は、長年の「隠れキリシタン」時代には信仰があいまいになっていったことを論証していますが、それはやむを得ないことだったでしょう。

そのあと、前回、話し残した「悪魔とは何か」を取り上げました。神に敵対するサタン、悪魔ということがキリスト教世界でも言われますが、そのように考えるのは、万物を神が創造したという基本からずれます。善と悪の対立という二元論はゾロアスター教、マニ教の考え方です。キリスト教の初期時代、至高神と、悪も造り出した下位の創造神という議論がありましたが、これは異端として排除されています。

悪は、神が人間に与える「試練」と考えるべきです。旧約聖書のヨブ記(後刻詳しく取り上げる)には、神の前での天使会議に悪魔も出席して、ヨブを懲らしめる提案を行い、神がその提案を認める場面があります。新約聖書には、イエス・キリストが宣教を開始する前に、荒野で悪魔の誘惑を受けたことが記されていますが、聖書は「悪魔から誘惑を受けるために、霊に導かれて荒野へ行かれた」と書いています。神の霊が、誘惑を受けさせるためのテスト会場へイエスを導かれたのです。クルアーンは、悪魔もアッラーの許しなしに人に害を与えることはできない、と書いています。神は、人間の信仰の状況を調べるために、時により災いや悪を人間世界に送りこまれるのです。

第6回のメーンテーマは「神と論争した人たち」です。神は絶対服従を求めますが、人と対話、交渉もされる。例えば、神がソドムとゴモラという罪悪の町を滅ぼすと宣言したとき、信仰の人アブラハムは神と交渉します。そこに「正しい人」が50人いても滅ぼすのですか、と神に問いかける。50人いれば町を赦す、と神が答えると、40人ではどうか、30人ではどうか、20人では、10人では、と粘り強く神に食い下がるのです。神は「10人いたら滅ぼさない」という趣旨の回答をしますが、翌日、ソドムとゴモラは絶滅します。ただ悪事に染まっていなかったアブラハムの甥一家4人は事前に神によって町の外にだされて救われます。正しい人が10人はいなかったからこの町は滅ぼされたのでしょう。しかし、アブラハムの主張を認め、正しい人は救い出されたのです。

出エジプトの立役者であるモーセは、2回神を説得します。1回目は、イスラエル人が金の子牛を作って礼拝した時です。神がイスラエル民族を滅ぼすと言われたのに対して、口下手と言っていたモーセが神に諄々と論旨を展開して、思いとどまるように説得をします。神は、計画を思いとどまります。

2回目は、やはりイスラエル民族がシナイ半島を彷徨しているとき、敵は強大で攻めることはできない、と斥候が報告するのを聞いて、エジプトへ帰ろうと騒ぐ民衆に対して神が怒った場面。モーセは神に赦しを請い、再度神を説得します。神はモーセの説得を受け入れます。しかし、この時神は完全に許したのではなかった。エジプトを出たときのイスラエル民族は全員、シナイ彷徨40年の間に死に絶えていました。たびたび神に反抗した罪を問われたのです。目的地カナンに入ったのはその子供たちの世代だったのです。いわば執行猶予でした。

ヨナという預言者は神に抵抗したので有名です。神は彼に、罪深い町ニネべ(現在のイラクのモスル)に行くように命じます。この神の指示を逃れるためにヨナは舟で逃亡するのですが、海が荒れ、海に落とされます。彼は、巨魚に呑み込まれてニネべに運ばれます。神は彼にニネべが滅びると預言するように命じます。ニネべの住民はこの預言を聞いて反省して行動を改めます。そこで神はニネべを滅ぼすことをやめます。ヨナは、自分の預言が実現しなかったことを怒ります。ニネべは異邦人の町ですが、神は、悪を悔いるならば災いを下さない、という基本方針をヨナに説きます。

先に触れた旧約聖書のヨブ記は、戯曲のように見事な文学作品ですが、サタンに打たれて全財産、全家族を失い、自分も病苦にさいなまされるヨブと、彼を慰めにきた4人の男の長い対話です。ヨブは、自分がなぜこのように苦しむのか、その理由を神に問いたい、論じたい、と言い続ける。友人たちは、災難が来るには理由がある、と勧善懲悪論を展開するのですが、最後に神が登場して、天地万物を創造したのが神、万物を動かしているのも神だと詳細な説明をして、人間の浅い知識で神を論じることを叱る。

これら神と対話し、論じた人たちのケースをみて分かることは、神は信仰深い人の願いや主張を聞かれる、しかし、神が決断しておられることの基本を変えることはない、ということです。

では、神との対話は、実際に行えるのか。実際に神と対話できる人がないとは言いませんが、一般的には祈りによって対話が成り立ちます。聖書を十分に読んでいるならば、祈るうちに、聖書の中の必要な箇所が答えとして浮かび上がってきます。それが神との対話だと思います。

祈りについて知っておかなければならないことは、祈るとき、末尾に「主の御名によって」という言葉を用いることの意味です。これは、祈りの発信人が主自身であることを意味します。社員が社長名で手紙を書くのと同じことで、祈っているのは自分だが、その祈りは神が認める内容だ、という趣旨です。自分勝手な祈りに意味はありません。祈りも、その答えも、聖書を読みこむことから導かれるのです。

( 秋山哲 記)

2018年3月30日 (掲載)

第10回DF関西勉強会・交流会

去る2月22日(木)15:00〜19:00パソナグループビルにて第10回DF関西勉強会・交流会を開催しました。

講師は日本ソムリエ協会公認ワインエキスパートの福田武氏(略歴は後述)をお迎えし、テーマは『ワインの歴史的考察〜イタリア・フランス・日本〜』と題し、約90分間にわたりとても素晴らしいお話s(ワインの歴史とそれぞれの国との関係を聞いていると一瞬、世界史・日本史の勉強をしているのかなと錯覚するほど)で、各国・各時代の歴史とワインの歴史について詳細に解説していただいた。

すべて網羅的に記載できない程中味の濃い内容のため以下、事務局の独断と偏見でその抜粋を報告します。

1.薬師如来と葡萄

昭和30年代の長野県で発掘された縄文遺跡で、土器の底から葡萄の種がたくさん見つかった(縄文時代の人も野葡萄を醗酵させて飲んでいたのかなと推測できる。右図はその想像図)。

昭和30年代の長野県で発掘された縄文遺跡で、土器の底から葡萄の種がたくさん見つかった(縄文時代の人も野葡萄を醗酵させて飲んでいたのかなと推測できる。右図はその想像図)。

- 奈良の法隆寺の回廊の柱は下の方が丸みを帯びている―エンタシスという形でドリヤ式(古代ギリシャ建築の柱の様式の一。先細りの太い円柱と針形の簡素な柱頭をもつこと、礎盤のないことなどが特徴)の影響があると言われている。ギリシャというワインの国がどこで仏教とつながるのか。‥‥ その証明と推測される事実は「薬師寺の薬師如来の台座に葡萄の唐草が彫ってある」。この薬師如来は天武天皇の皇后(後の持統天皇)が病気ばかりで苦しんでいるので688年頃建立したといわれている。

718年に、行基が山梨県勝沼に大善寺を造った。そのお寺の薬師如来(写真右)は左手に葡萄の房を持っているからそれは不思議。それにあの辺りは甲州葡萄の大産地。甲州葡萄だけがヨーロッパに起源をもつヨーロッパ系の葡萄品種である。

718年に、行基が山梨県勝沼に大善寺を造った。そのお寺の薬師如来(写真右)は左手に葡萄の房を持っているからそれは不思議。それにあの辺りは甲州葡萄の大産地。甲州葡萄だけがヨーロッパに起源をもつヨーロッパ系の葡萄品種である。

- さらに時代が下がると、東大寺を造った聖武天皇は、目わずらいばかりするから、妻の光明皇后が新薬師寺を建立した。自分の大切な人の病気を治すためみんな薬師如来をつくる。そしてそこに葡萄がある。

2.イタリアとフランス

- ギリシャ、イタリア、フランスと行く先々でワインを飲んで来た。イタリアとフランスが面白かった。イタリアはやはりトスカーナ。フィレンツェにはルネッサンス文化が、いっぱい詰まっている。

- ルネッサンス文化は商人が作った文化、宗教臭いところよりも人間臭いところでルネッサンスが起こったのだと思う。そして商人は毎日おいしいものや美しいものを欲しがる。だからよく文化も発達し、ワインも発達した。

- 1533年イタリアのメディシス家のカトリーヌ・ド・メディシスがフランスの王様、アンリ2世に14歳で嫁ぐ。後に子供10人産む。嫁ぐ時、イタリアから料理人や、お菓子の職人、靴職人など約1000人連れて行き、その結果イタリアの文化がフランスに大きな影響を与えたと言われている。食文化でもナイフとフォークを使用するようになり、料理もどんどん変化し、ワインも広がっていった。

- 1600年にもメディシス家からマリー・ド・メディシスがアンリ4世に嫁ぐ。ルイ13世を生み、さらにその子がルイ14世。だからフランス料理やフランスワインのルーツはイタリアにある。

3.ワインと健康

- 1991年11月、リオンのセルジュ・ルノー教授による「フレンチ・パラドックス(赤ワインが健康に良いとする説)」なる報告は、ただでさえ健康に敏感なアメリカ人の間にあっという間に広がり、ワインショップから次々に赤ワインが消えて行ったと言う。”美味しくて健康にいい“というカリフォルニアワインは、その後、高品質でフランスワインと同価格帯の高級化路線をたどり、結果としてこだわりや個性を持った小規模なブティックワイナリーを誕生させてきた。その後この現象は日本にも波及し赤ワインブームをもたらした。

4.ワイン文化と日本文化の絡み合い(マリアージュ)

- マリアージュとはフランス語で結婚と言う意味で、ワインと料理の交わりのこと。このワインにどんな料理が合うかとか考えるようになって世界が広がる。

- 例えば夏には冷やした白ワインと冷奴をマリアージュする。冷奴にはオリーブオイルをかけてレモンをキュッと絞って、お塩を少しだけ削る。するとお豆腐のうまみがどれだけ美味しいか。お醤油をたっぷりかけてしまうとお豆腐本来の味が消されてしまう。

- 和食とワインのマリアージュに欠かせないものはオリーブオイル。

- カルパッチョにもオリーブオイルが欠かせない。スーパーで刺身の5種盛買ってきて、丸いお皿にニンニクをギュッと塗ってオリーブオイル振って、その上に刺身を盛る。そこでもう一度オリーブオイルかけてパルミジャーノ・レッジャーノというイタリアのチーズの粉をかける。その上に薄くスライスしたタマネギをちりばめ、レモンあるいはポン酢をサッとかけてお箸で食べるとワインと物凄く合う。

- オリーブオイルは和食とワインを介在してくれる。

◇ ◇ ◇

// 講師略歴 福田 武 氏 //

日本ソムリエ協会公認ワインエキスパート

- 1940年:大阪市生まれ

- 1963年:京都市立美術大学(現京都芸術大学)彫刻科卒業

- 1969年(株)福田武環境デザイン研究所設立、環境デザイナーとして幅広い分野で活躍

- 1993〜1995年:大阪市姉妹港文化交流センター(ふれあい港館・大阪ワインミュージアム)の企画・デザインプロデューサー、同館ワインスクール「エコール・ド・ヴァン」校長

- 2004年「SUPER DINIGNG A&W ART&WINE」をオープン

◇ ◇ ◇

勉強会後、恒例の懇親会はワインの講話の後でもあり最高に盛り上がったうえ、講師の福田さんは日本酒にも造詣が深く引続き日本酒談義に変わり参加者一同しばし時を忘れて楽しいひと時を過ごすことができた。

(文責:DF関西事務局:谷口擴朗)

2018年3月24日(掲載)

「仏法探訪パート2 第18講」

2月23日(金)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、13名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第18講」が行われました。

2月23日(金)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、13名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第18講」が行われました。

「死とは存在するエネルギーがなくなることです。煩悩とは存在するエネルギーが高い若い時に出てくるもので、エネルギーが薄らいでくる老年期にどのように生きるかが大切です。DFのメンバーは執着心が強く不幸な方向に行き勝ちに思えます。消え入る前の生き方を考えて欲しいです」と始まりました。

ある会員から「茶野さんの講話を聞いていると仏教が嫌いになってくる」と言われ、慎重に言葉を選ぶ必要性を感じました。

前回に続き般若心経の後半を話しますが、まず般若心経に関わりの強い密教について話します。日本では空海の真言密教という形で高野山に残っています。密教は仏教ではないがすごい教えであって、般若心経は密教のほんの一部であると考えています。

前回成田山新勝寺の初詣護摩供養の無意味さを述べましたが、実は角度を変えると意味が変わります。真言宗の不動護摩行は願い事を叶えるために行っています。しかし、これは空海の後に日本で登場したもので、本来は大日経に護摩行は願いを叶えるために行ってはいけないと記されているのです。行っている坊主、民衆は信じています。このような話をすると仏教が嫌いになるかもしれませんが、単に坊さんの言うことを丸ごと信じるのではなく、新しい仏教の姿が見えてくると思います。

釈迦から1,000年も後に出てきた密教は舎利子の記載方法を見ても仏教を下に見ていることが理解できます。密教は新興宗教のようなもので8僧によって作られました。多くの経があるが誰が創ったものかは不明です。密教は秘密経、奥義の意味です。

空海が恵果から中国密教を日本に広めるために全ての教えを託されて3年間で帰国したこと。

密教祈祷の4つの目的、息災、増益、敬愛、延命を説明、特別に調布(ちょうぶく、呪い殺すこと)があること、不動明王が出てきた経緯、インドでは77日、中国に渡ると3回忌、日本に渡ると33回忌まで延ばしたこと、南無阿弥陀仏は阿弥陀仏を帰依しますという意味に取るが、永遠の命に手を合わせていますの意味であること、無量の命に気付かせないのが煩悩で煩悩をなくすと自分の中に存在する永遠の命(魂)が見えてくること、釈迦の言う覚とは自分の永遠の命(寿)に気付くこと、法事の意味は亡くなった人を思う心(魂)と亡くなった人の心が共鳴すること、等を話して時間となりました。

次回は、般若心経とは何かの続きをお話する予定です。

◇ ◇ ◇

次回予定:3月23日(金)13:00 – 15:00 7階DF共用会議室 参加費:1,000円

次々回予定:4月19日(木)同上

(保坂洋 記)

2018年03月14日(掲載)

「神と人はどのように関わってきたか」第5回

一神教に関する勉強会「神と人間はどのように関わってきたか」の第5回が以下のように行われました。

- 開催日時:3月7日(水)14:00から16:00まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)

- 参加人員:21人

当日の内容(概要)は以下のとおりです。

(なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです)

◇ ◇ ◇

今回は、神の与える罰について話します。前回、神が主権を持つ、ということを説明しましたが、主権者である神は、神の指示に違反したものを厳しく罰するのです。

今回は、神の与える罰について話します。前回、神が主権を持つ、ということを説明しましたが、主権者である神は、神の指示に違反したものを厳しく罰するのです。

出エジプトの指導者であり、モーセ五書によって神の戒律を伝え、「神の人」とも呼ばれるモーセも罰せられました。イスラエル人を率いてシナイの原野を彷徨していたとき、水に渇く民のために、岩から水を出す、という奇蹟を行いますが、その方法が神の指示の通りではなかった、という罪が問われるのです。

神は、「岩に向かって水を出せと命じよ」と指示したのですが、モーセは杖で岩を二度たたいた。しかも、神が水を与えてくださる、というのではなく、自分が民のために水を出してやる、という態度をとった。これが「神に背いた」と宣告される原因となりました。

モーセは、神に命じられて山に登り、そこで死にます。出エジプトから40年、目的のカナンを見渡すことは許されたが、そこに入ることは神が許さなかったのです。

モーセだけではありません。出エジプトに加わったイスラエル人全体も罰せられます。エジプトを出たときとカナンに入る直前の2回、人口調査が行われましたがともに20歳以上の男子が60万人余です。ところが1回目の調査の時にいた20歳以上の男たちは、2回目の調査では2人しか生き残っていませんでした。シナイ彷徨40年の間、イスラエル人はたびたび神に反抗、反逆したので、神は「従わない者はだれ一人カナンの地をみることはできない」と宣言したからです。カナンに入ることができたのは、エジプトを出たとき20歳以下であった人たちです。神の従い通した2人を除いて、イスラエル人の大集団はすっかり人が入れ替わったのです。シナイの40年は神がイスラエル人を訓練した40年といいますが、神に従わない人がいなくなるための40年といった方がよいかもしれません。

安息日に薪を集めた男は石投げ刑で殺されます。神の前に捧げる香炉の火が神の指示と違っていた、という理由で祭司の子2人が神の火に打たれて死にます。モーセに反逆しようとした祭司たちも地割れと神の火で殺されます。些細なことも、大きなことも、神の命令、指示に反する行為には厳しい処罰がのぞみます。これは新約の時代に入っても同じことです。新約には、収入を偽って教会への献金を少なくした夫婦が死んだという記録があります。旧約聖書も新約聖書書も「心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、神を愛しなさい」という神の言葉を人間と神の関係の基本に置くからです。

ここから、モーセが申命記の中で説く「祝福と呪いの神学」が生まれます。「神の声に聞き従う」場合には、さまざまな神の祝福を受ける、「聞き従わない」ならば、さまざまな「呪い」、不幸が起こって来る。イスラエルの歴史を見ると、神に反抗し、異教信仰、偶像崇拝になびいた時代がたびたびです。イスラエルが不幸と苦難の歴史を歩むのはその罰を受けたためということができます。神による懲罰の歴史です。

神は、多神教信仰、偶像崇拝を禁じます。そのような信仰を持つ民を滅ぼす戦争を神は命じます。旧約聖書にはたくさんの例があります。クルアーンも、異教徒に対して徹底的に戦え、と書いています。

その点では、聖書もクルアーンも違いがありません。イスラムは異教徒を殺す宗教だ、といった説明をする書物が最近も出版されていますが、それはイスラムだけの特徴ではありません。しかし、クルアーンは、ユダヤ教、キリスト教とイスラムを、神の啓示を受けた「啓典の民」としていて、多神教に対する戦いとは違った扱いをしています。「啓典の民」には「人頭税」を支払うまで戦う、というのが原則です。「啓典の民」同士の論争は、「最後の審判」のときに神が結論を出す、判決をくだす、とクルアーンは言っています。

( 秋山哲 記)

2018年03月01日(掲載)

「神と人はどのように関わってきたか」第4回

一神教に関する勉強会「神と人間はどのように関わってきたか」の第4回が以下のように行われました。

一神教に関する勉強会「神と人間はどのように関わってきたか」の第4回が以下のように行われました。

- 開催日時:2月9日(金)14:00から16:00まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)

- 参加人員:16人

当日の内容(概要)は以下のとおりです。

(なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです)

◇ ◇ ◇

第3回の勉強会は、神と人間の契約関係について述べ、神が人間に求める戒律、掟を説明しました。今回の前半は、その延長線上で、経済に関する規則と、神の「主権」について説明します。後半は、「奇蹟」についての説明です。

モーセに由来する旧約聖書のレビ記は、戒律を詳しく述べますが、その中に経済についての考え方が出てきます。それは、「安息年」「ヨベルの年」という考え方です。

安息年は、6年間種を蒔き、収穫した後、7年目は土地を全く休ませる、というものです。安息年を7回数えた後の50年目がヨベルの年で、この年には、それまでに売買した土地を元の所有者に返却することになっています。土地を売った人には買い戻す権利があるのです。同胞を奴隷とすることは認められず、雇っている人もヨベルの年には家族のもとに帰らせます。

神は一貫していうのです。「土地は神のもの、イスラエル人は神のもの」と。人は神の所有する土地に寄留しているにすぎないのです。

貧しくなった人を援助しなければならない、収穫する時には落穂ひろいをする人の分を残さなければならい、という困窮者対策も書いてあります。イスラムでは金利が禁止されていることが知られていますが、この考え方は旧約聖書の貧困者対策に起源があり、それをクルアーンが受け継いでいるのです。貧困を防ぐために、イスラムでは喜捨(ザカード)が大切にされます。六信五行の中に喜捨は位置づけられで、クルアーンはこれでもか、これでもかというほどに、信徒に喜捨を勧めています。ユダヤ教、キリスト教でそれに対応するのは「什一献金」で、収入の10分の1を神に捧げることになっています。

このように神は経済に関しても、人間活動に深く関与するのですが、それは「神の主権」にかかわる問題です。

新旧約聖書もクルアーンも、神が世界のすべての運営を行う権能を持っているとしています。王権神授説ということが言われますが、モーセであれダビデであれ、イスラエルの指導者は神から一方的に任命されています。ヨーロッパの王様が戴冠式で聖職者から王冠を授かるというのは、主権者は神であり、王はその代理人という理解からでていることです。

以下は奇蹟についてです。

旧約、新約聖書は奇蹟が満載です。例えば、モーセに率いられてイスラエル人がエジプトを脱出する物語は、奇蹟の連続です。エジプトをさまざまな災難が襲い、紅海が二つに割れる、といった出来事です。

時代が下がって預言者の時代になると、預言者による死人の復活があります。また、新約聖書はイエスの起こした奇蹟をたくさん記載していますが、イエスが死人3人を蘇らせたことを書いています。イエスは、目の見えない人や病人を癒します。

これらの記事を読んでわかることは以下です。

奇蹟は、「神が生きていること」を人々に知らせるために行われる。

奇蹟を受ける人が神を無条件に信じることが奇蹟が生じる条件である。

奇蹟は、神であるイエスや有力な預言者だけが行えるのではない。イエスの弟子も、現在の信徒も、聖霊を受けて神を宿すならば、奇蹟は行える。

イエスを神とは認めないクルアーンは、イエスの生涯を奇蹟であると記しています。神の息吹によってマリヤにイエスが宿った、イエスは十字架刑によって死んだのではなく、神が天に引き上げた、というのがクルアーンの記すイエス像です。

◇ ◇ ◇

次回予定

- 開催日時:3月7日(水)14:00から16:00

- 開催墓所:DF共有会議室

( 秋山哲 記)

2018年01月18日(掲載)

「神と人はどのように関わってきたか」第3回

昨年末から始まった勉強会「神と人間はどのように関わってきたのか」の第3回が以下のように行われました。

昨年末から始まった勉強会「神と人間はどのように関わってきたのか」の第3回が以下のように行われました。

- 開催日時:1月11日(木)14:00から16:00まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)

- 参加人員:12人

当日の内容(概要)は以下のとおりです。

(なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです)

◇ ◇ ◇

12月5日に開催した第2回の勉強会で、聖書からノアとアブラハムの行動を引用して、信仰とはどういうことか、を話しました。そのノアとアブラハムの物語のもう一つのポイントは神と人間の契約というテーマです。ユダヤ教、キリスト教、イスラムという三つの一神教の大きな特色は、神と人間が契約関係に入る、という考え方です。

聖書に現れる最初の神と人間の契約は、ノア契約と言われるものです。神は大洪水の後、今後は洪水で人類を滅ぼすようなことはしない、という契約をノアに対して提案します。この契約は神が約束するだけの片務契約のように見えますが、ノアは祭壇を築き、いけにえを捧げて神に感謝をします。

神と人間が契約する、というのは日本人の感覚では理解がむずかしいかもしれません。宗教とは別の世界でも、国家の起源としてルソーが展開した「社会契約」という理論があるのは、聖書がいっている神と人間の契約に起因していると考えることもできます。

アブラハムに対する神の契約は、前回説明していますが、カナンの土地を与える、ということが大きなポイントです。

このアブラハム契約と同じ内容を、神は、アブラハムの子イサクとも、孫ヤコブとも結びます。この過程で、神はアブラハムの信仰を守ることをイサク、ヤコブに求め、人間の側に神に従う、神を信じる、という義務が生じます。神を信じるという義務を守らなければ、神からの懲罰がある、という双務契約になるのです。

神との契約に関して重要な役割を果たすのはモーセです。時代が下って、エジプトで奴隷的状態になっていたイスラエル人を、神の命令によってモーセが救い出しますが、モーセはシナイ山で神から十戎を与えられます。人類が守るべき掟です。十戎は大原則を掲げているだけですが、それに続いて、神は詳細な戒律、つまり刑法、民法から宗教規則、社会慣習にかかわる詳細な掟をモーセを通じてイスラエル民族に示す。旧約聖書の出エジプト記とレビ記に、これらの戒律が延々と記載されています。これらを命じられたとおりに実行することが神に従うことであり、戒律を守らない場合には厳しい懲罰が神から送りこまれることになります。ユダヤ教超正統派はこれら規則を完全に守ろうとする立場に立っています。

よく知られている食事に関する規則もこれら戒律の一部ですが、貧困者に対する配慮など、社会政策的規則もしっかりと記載されています。また男女関係に関しても詳細な規定があります。これら規則の考え方はイスラムのクルアーン(コーラン)にも引き継がれているものがたくさんあります。イスラムも、神の指示を人間が守る、ということを基本にしていて、神の指示を守らないものには厳しい懲罰が来ることを前提にしています。

一つの疑問は、現在から見て3000年以上も昔の人モーセに神が示したこれらの詳細な規定がどうして現代にまで伝えられているのか、ということでしょう。実は、モーセという人は記録をしっかりと残した人だったのです。例えば、イスラエル民族はモーセに率いられてエジプトを脱出し、40年間シナイ半島の中をさまようのですが、いつどこを発って、いつどこに着いた、という記録が旧約聖書の民数記にしっかりの記録されています。シナイ半島で二回人口調査も実施していて、12氏族といわれるイスラエル人の氏族ごとの人口がこと細かく、民数記に記載されています。セム族は早い段階から文字を使っていましたから、モーセは書き残すことができたのです。神から与えられた戒律に関しても、彼は記録を残し、7年ごとに集会で読み聞かせるように言い残しています。長く続いた王国の時代には、神に従わない背信の王もたくさんいましたが、モーセが書き残した文書によって信仰復興が何度か行われ、神と人間の契約が、旧約聖書という形で現在に受け継がれているのです。

次回第4回の小勉強会は2月9日(金)の14:00から16:00まで、DFの共有会議室で開きます。第3回に話し切れていない経済に関する戒律の説明をしたあと、奇蹟について話す予定です。

◇ ◇ ◇

次回予定

・開催日時:2月9日(金)14:00から16:00まで

・開催場所:DF共有会議室

( 秋山哲 記)