(最終更新日: 2014年5月8日 )

|

将棋同好会

|

|---|

2013年版

2013年版

| イベント名 | 場 所 | 実施日 |

|---|---|---|

| 第37回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 10月9日 |

| 第36回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 11月13日 |

| 第35回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 10月9日 |

| 第34回「盤讃会」定例会 | グランドエクシブ 那須白河ホテル |

9月24日 -25日 |

| 第33回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 7月10日 |

| 第32回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 6月12日 |

| 第31回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 5月 8日 |

| 第30回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 4月10日 |

| 第29回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 3月13日 |

| 第28回「盤讃会」定例会 | 新宿将棋センター | 1月16日 |

■第37回盤讃会活動報告

- 実施日:平成25年12月11日

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢 齋藤 四宮 鈴木 高村 照井 中野 中村 野村 柳瀬 分部 和角の12名

羽生世代健在若手に壁

羽生世代健在若手に壁

|

若手精鋭・25歳の中村六段が挑戦して非常に注目を集めた第61期王座戦五番勝負は、羽生王座が3勝2敗で防衛し、王座通算21期の単一タイトル最多獲得記録を樹立。43歳の羽生が衰えを知らない驚異の強さを見せつけた。羽生とその同世代の強豪は今も健在で、今年のタイトル戦全てに「羽生世代」が絡んでいる。第62期王将戦は佐藤王将(渡辺竜王が4-1)、第38期棋王戦は郷田棋王(渡辺竜王が3-1)、第71期名人戦では森内名人(森内名人が4-1)、第84期棋聖戦は羽生棋聖(羽生棋聖が3-1)、第54期王位戦は羽生王位(羽生王位が4-1)、第61期王座戦は羽生王座(羽生王座が3-2)、第26期竜王戦は森内名人(森内名人が4-1)が。

今期竜王戦の挑戦者争いでも上位4人は羽生世代が占めていた。若手にとって非常に大きな壁となっている。

ただ一人例外なのが29歳の渡辺竜王で、竜王戦ではこれまで羽生世代を8回退けて9連覇を成し遂げた。ただし、第84期棋聖戦五番勝負は3-1で羽生に敗れたり、さらに第26期竜王戦は森内名人に4-1で完敗して10連覇ならず竜王を奪還されたりして、まだ完全な世代交代とは言えない。王座戦では羽生は最新定跡の戦いに踏み込んでいる。若手を中心に日々進化する定跡最前線を追うのはベテランにとっては結構きつい苦労が伴う。羽生三冠は研究量も決して若い人に負けない、森内名人も非常に研究熱心で、強い受けに加え踏み込んだ攻めも見せるなど棋風を変えて現代将棋に対応している。羽生世代が20歳のころ、「この青年たちは、今後20年は延々と活躍し続ける」と予言した棋士がいた。この予言を越えた年数になっても、羽生世代はトップ集団を維持し続けている。大山15世名人の全盛期は40代だったが、第61期王座戦五番勝負や第26期竜王戦の結果をみると羽生や森内もそのようになるのかなと思わせる。

活動報告

活動報告

師走の月に突入。もう今年も後わずか。なにかと年の瀬の忙しさとどことなくせわしく落ち着きのなさを感じつつ、強烈な寒さが痛々しく肌に突き刺す寒波・豪節の襲来におののく。来年は丙午の年で荒れる1年と予想される。どのように荒れる1年か。経済大変動か、それとも当方の2人の友人である地質学と地球物理学の専門家が東日本巨大地震による地層の歪み(関東内陸・沖合)の調整で首都圏の大地震の発生and/orマグマの上昇エネルギーが溜っている富士山の大噴火の危険性を予想する。

早いもので、平成22年に発起人7名でDF将棋同好会(盤讃会)が結成されてから早3年半の月日が経ち、私たち盤讃会のメンバーも16名と倍増以上に達し、発展してきた。来年もますますの発展を期していきたい。

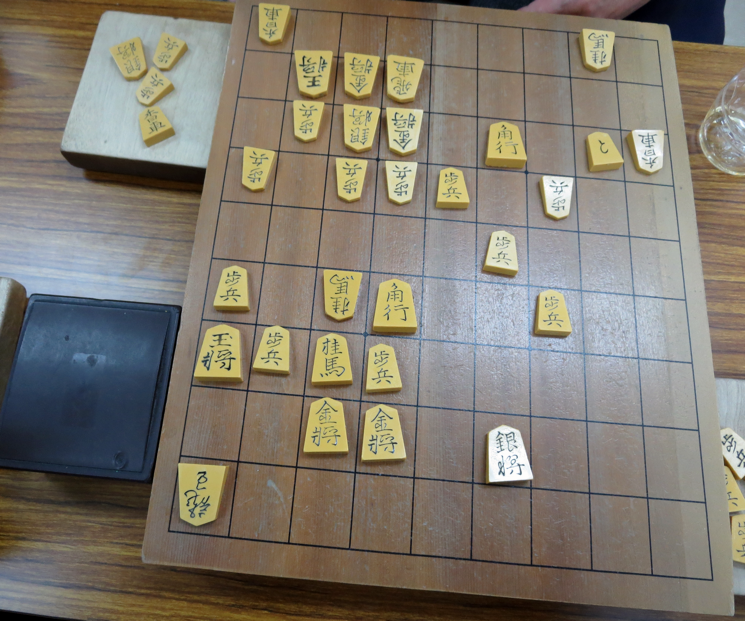

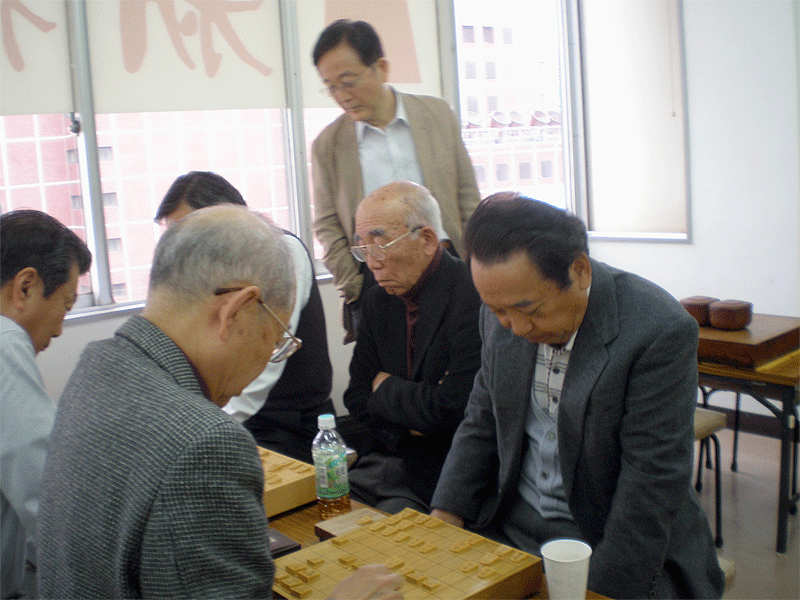

個人戦からスタート。真剣勝負の眼差し。唸ったり苦しんだり、してやったりとほほ笑んだりして、将棋の醍醐味を楽しんでいる。意外と早く勝負をさっさと決めていく組もあれば、じっくりと腰を落ち着けて最大限の先読みを駆使しながら粘り強く指している組も見られ、千差万別で観戦していても各個性が多種多様にはっきりと表れて非常に面白い。

個人対抗戦の終了後、恒例の団体リレー戦に入る。Aグループの赤組(高村・中野・照井)対 白組(齋藤・鈴木・分部)、Bグループの赤組(唐沢・中村・和角)対 白組(柳瀬・四宮・野村)の二グループに分けての団体リレー戦。Aグループのリレー戦はもうすでに口火を切っているにもかかわらず、Bグループの対抗戦は未だスターをきれていない。唐沢対四宮の個人戦が息をのむような大変な白熱戦を展開していて、中々勝負がつかない。しかしBグループのメンバーはその激戦にすっかりすっかり見入ってしまい、両者の迫力ある熱戦を楽しんでいる。全くスタートの遅れは気にはしてない。

<B組対抗戦>

ルールは各人2回指してバトンタッチ、タイムは2回まで。赤組先攻の居飛車、白組は振飛車対抗。双方ともにタ淡々と自陣の守りをしっかりと固めながら相手陣へ如何に攻めていくか駒を進めていく。中盤戦に入るや、白組が☖1三香と1二飛車の態勢で攻撃を開始。一気に激しいせめぎあいを展開。それでも一進一退の攻防戦。

白組は堅固な守備陣をしっかりと保持しながらじわじわと有利に攻め、一方赤組は徐々に苦しい展開。

終盤戦に赤組に致命的な悪手☗5四歩と指し、角筋を塞いでしまった。

あとはなし崩し的に攻められる一方で赤組は完敗。

|

|

|

|

|

|

将棋を心ゆくまで堪能した後は、盤讃会の忘年会へ直行。来年も私たち全員の健康と健勝を祈念して、そしてますますの盤讃会の大いなる発展を期して乾杯。和気藹藹に最高気分で大いに盛り上がった。

来年もよろしくお願いします。

よいお年をお迎えください。

■第36回盤讃会活動報告

- 実施日:平成25年11月13日

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢 齋藤 鈴木 高村 照井 中野 中村 野村 柳瀬 分部 和角(懇親会)

第61期将棋王座戦五番勝負に挑戦した中村六段、惜敗

第61期将棋王座戦五番勝負に挑戦した中村六段、惜敗

|

盤讃会一同応援していた25歳の成長著しい期待の精鋭中村六段(盤讃会のメンバーである中村さんの子息)は、タイトル奪取にあと一歩と迫ったが、残念ながら取り逃がしてしまった。

先に2勝をあげ、自身初のタイトル奪取に後1勝と王手をかけた第四局は、千日手指し直しで終局が深夜にまで及んだ死闘、延々と続く体力と反射神経を激しく消耗させる1分将棋、打ち歩詰めの筋でからくも逃れた羽生が逆転勝利を収めるという劇的な幕切れ、まさに凄まじい大白熱戦。2勝2敗となった中村六段は、五番勝負最終戦の第五局に精魂傾けた大勝負に臨んだが、刀折れ・矢尽きてついに羽生王座に敗れ、王座獲得は次回に持ち越された。一方の羽生王座は土壇場での勝負強さを存分に発揮して、挑戦者の最精鋭の中村六段を破って3勝2敗でタイトルを防衛した。王座戦五番勝負史上最長手数となった第二局など今回の五番勝負は大熱戦が相次ぎ、両者ともに素晴らしい戦いぶりで、名シリーズの一つになるであろうと、プロ棋士やフアンから称賛の言葉が尽きない。また本王座戦では中村六段が押している局、時間が多く、次に期待させるもの見せたりして、他の若手への刺激にもなる健闘であった。羽生王座は昨年の棋聖戦で大山康晴十五世名人のタイトル獲得通算80期を抜いて81期の新記録を樹立。今回の王座戦では、同一タイトル獲得数でも通算21期と大山十五世名人が持つ王将20期を上回り、歴代最多記録を樹立。

活動報告

活動報告

野村さんが新加入した。野村さんは中学時代、相当将棋に精進され、初段の腕前になられたものの、その後は将棋から遠ざかっていたが、DF活動でお知り合いの中村氏のご紹介で初参加。未だ実戦感覚が十分に戻っておられないとのことだが、詰め将棋は玄人の域に達しておられるとの専らの評判で、今後強豪になられると期待される。

|

13時頃より三々五々フリー対局を行った後、恒例のリレー将棋を開始。先手のA組は高村・齋藤・鈴木・野村、後手のB組は中野・唐沢・柳瀬・中村(照井、分部はフリー対局中でリレーには参加せず)。

将棋は合居飛車・角交換の矢倉戦から中盤まで先後同形で進み、後手が先手の2八の飛車を狙う△6四角打の好手を放つと先手は5二にいた守りの金を4七に上げて4六の歩、3七の桂を守り、1筋、3筋の歩の突き捨てから3七の桂を4五に跳んで戦闘開始。後手は3三銀を逃げずに同銀として銀桂交換。その後、後手の角を捕獲する▲5五銀打、△同角、▲同銀と進み、その間、後手は先手が突き捨てた1筋の歩を伸ばして香得から「と金」作りに成功したものの、先手に6四の銀と5五に打った角で7三の桂を狙われ、△7二香で必死の防戦。先手は飛車の横利きが消えた後手の守備の弱点を突き、離れ駒の5二金を狙って▲6一角打、△4二金(先手が4四歩を利かせてある為、△5一金に引けず)と進み、4筋に転回していた飛車迄まで加わって怒涛の攻めを続け、その後、後手に一度も王手をかけさせずに寄せ切った。後手チームは実力を発揮出来ずに無念の完敗だったが、中盤戦の攻防は見応えがあった。

高村氏を中心に感想戦の後、17時半から当方も参加して、野村さんの歓迎会も込めた懇親会となった。

■第35回盤讃会活動報告

- 実施日:平成25年10月9日

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:齋藤 四宮 鈴木 高村 中村の5名

第2回「将棋電王戦」を振り返って

第2回「将棋電王戦」を振り返って

その3「将棋界、新たな段階へ」

5人の棋士が死力を尽くした対局は終わった。将棋ソフトは3勝1敗1持将棋(引分け)とプロ側を圧倒して幕を閉じた。開幕前からプロ側の苦戦を予想する声はあった。将棋ソフトは終盤の強さに加えて近年は局面評価の力が向上して序盤や中盤の着手の精度も上がってきている。

矢倉の定跡型からプロを倒した第5局では「圧倒的な読みの力」を、またプロ優位の局面から逆転負けを喫した第2局、第3局では「あきらめない精神力」を見せつけられた。逆に無理攻めをプロが的確にとがめた第1局や、入玉将棋での駒数勝負にソフトが対応していなかった第4局では、ソフト側の弱点や課題も明らかになってきた。将棋ソフトが現在の弱点や課題を克服して更なる進化をしてくれば、そう遠くない時期にプロが勝てなくなる日が確実に到来するであろう。

将棋はチェスと違って取った駒を使える等の面でより複雑で、ソフトの優位性まだまだ先のこと思われていた。しかしゲームの理論では同じ「2人ゼロ和有限確定完全情報ゲーム」(すべての情報は公開され、選択肢が有限でサイコロの目など偶然に支配されない2人で勝敗を競うゲーム)に分類される。16年前世界チャンピオンが敗れたチェスで起きたことは将棋において起きても不思議ではない。

強さこそがプロ棋士の源である。プロ棋士は将棋の真理を探究する天才たちである。ソフトが探究に有効な手段であれば、決して敬遠せずに活用を、またソフトと対決するというのではなく「共存共栄」を図っていくこともこれからは必要なのではないか。ソフトを研究や普及の力としてどのように活用していくが将棋界の課題となるであろう。

今回は将棋フアン以外も注目を集めた。ニコニコ動画の視聴者は延べ200万超の大盛況。プロ棋士とソフト開発者双方の人間模様があり、感動を生んだ。と同時に今後の将棋文化について何か考えさせられたイベントではなかったか。

活動報告

活動報告

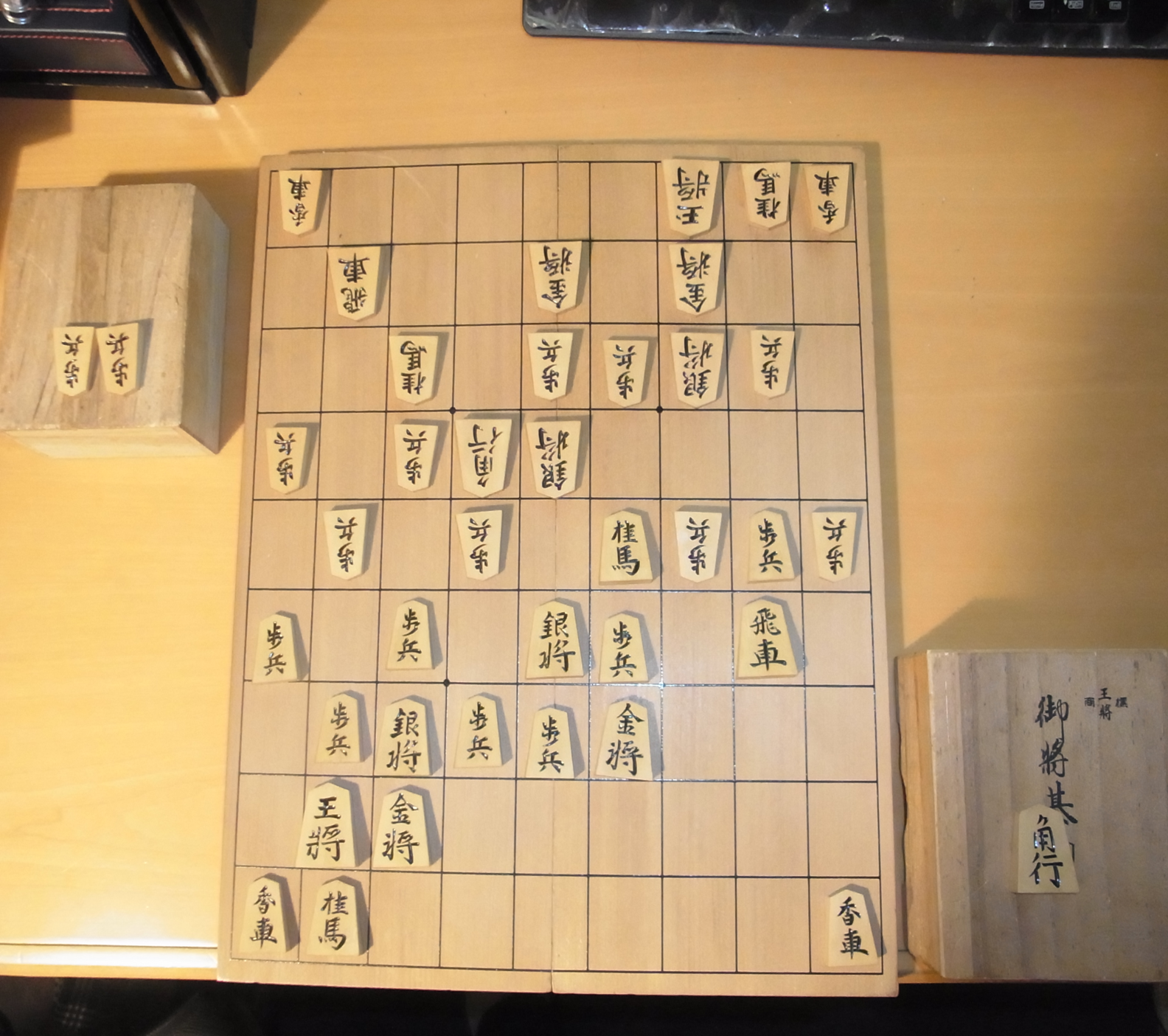

リレー将棋を2回行った。1回戦は先手Aチーム(四宮・中村)対後手Bチーム(高村・齋藤)。

戦型はアマに難解な横歩取りになり、Aチームが絶妙なチームワークで理想的な陣形を築いて終始優勢に駒を進めてきた。Bチームは不利な展開ながらも数少ない勝負手を作り出していたが、見逃して完敗した。感想戦の結果、もし勝負手を指していればBチームが優位に進められた可能性があったように見えた。2回戦目は先手Aチーム(中村・齋藤)対後手Bチーム(四宮・鈴木)と組み合わせを替えて行った。

後手のBチームは先手Aチームの居飛車に対して「ご機嫌中飛車」を目指したものの、飛先を伸ばす▲2五歩に対し、定跡の△5五歩に替えて△8八角成と角交換としたため、飛先を受ける△2二飛と「向かい飛車」になった。戦端は3,4筋から始まり3三桂・3五歩の両取りの▲4四角打に対して、後手は△3六歩と一旦歩を取り、▲同銀の後△5五角と4四角に当て、▲同角、△同銀と角交換した直後に▲3四歩打と桂取りに打たれ、▲3三歩成が2二飛に当たり、5二で飛交換、▲4三と、△同金で守りの金を逸らされ、▲4一飛打(4三の金取、7一角の王手)、已む無しの△6一角打と後手は苦しい展開となった。先手が決め手を欠いてる間、終盤後手が先手矢倉囲いの要の6七金を狙った△5五桂、△7五桂と2枚の桂で先手の金、銀を奪って守りを弱体化をさせ、6一にいた角も4三に動いて、8七が空いている先手の7八玉を脅かし、これを防ぐ▲7六銀打に△8四桂、▲7一竜と入って7三玉に必至をかけた先手に△8八金と只捨ての金打、▲同玉に△7六桂(王手)と進み、四宮と途中交代した高村が即詰めに討ち取り、Bチームの大逆転勝利という劇的な結果に終わった。感想戦では終盤、先手が竜を切って後手の7七への守備駒を外せば先手が勝っていたとの結論が出たが、終盤の攻防は実に見応えのある戦いであった。

大白熱戦の後、さあ一杯、中村六段の大活躍、白河ゴルフ談議等々時を忘れたかのごとく遅くまで盛り上がった。

■第34回盤讃会活動報告

- 実施日:平成25年9月24日・25日

- 場 所:グランドエクシブ那須白河ホテル(福島県)

- 参加者:唐沢 佐伯 齋藤 鈴木 高村 照井 中野 中村 柳瀬 和角の10名

盤讃会一同が絶大な応援をしている中村太地六段

盤讃会一同が絶大な応援をしている中村太地六段

羽生善治王座に挑戦、初タイトルへ

強豪ぞろいの今期王座挑戦者決定トーナメントを勝ち抜いて王座挑戦権を獲得した中村六段は私たちDF将棋同好会=盤讃会のメンバーの一員である中村さんの子息である。中村六段は昨年の第83期棋聖戦でタイトル初挑戦を果たした成長著しい期待の若手棋士で、念願の初タイトルを目指す。同六段はもともと才能豊かな棋士で、大学を卒業して勉強時間も増え、更に昨年1年大勝負をいくつも経験して一段と強さが増してきた。今年度も一戦級に当たって9勝2敗と8割以上の勝率、若さの勢いだけではなく実力が伴って大活躍している。今回の王座挑戦を決めた内容が、これまたものすごい。1回戦で森下九段、2回戦で佐藤九段、準決勝で森内名人、決定戦で郷田九段と羽生世代のトップ棋士を次々と撃破。分厚い上位陣の壁を破って王座挑戦権を獲得。

9月4日に開幕した第61期将棋王座戦五番勝負は、今日(10月15日現在)までの双方の対戦成績は2勝2敗とイーブン。大白熱戦が予想される10月21日の甲府市での最終第五局戦にて、雌雄を決する。

| 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 羽生王座 | ● | ○ | ● | ○ | - |

| 中村六段 | ○ | ● | ○ | ● | - |

中村六段、頑張れ、我々盤讃会一同大応援。王座獲得して偉大なトップ棋士へ。

活動報告

活動報告

年1回恒例の今年度の合宿将棋は福島県の那須白河ホテルで行った。日中の明るいうちは7名の方がゴルフで鋭気を養う。この日はまさに絶好のゴルフ日和。前日は猛暑、翌日は降雨。当日は実に爽やかなすがすがしい秋晴れの陽気。ベストコンディションでプレーを楽しんだ。

素晴らしい,和気藹藹の夕食/宴会ではビール、日本酒、焼酎、ウイスキーワインと何でもありのアルコールたっぷりの大盛会。最高な気分を満喫して、さあこれから本番の将棋を開始。しかし本当にまともな指しができるのか大きな不安がよぎる。

ペアー戦勝負で組み合わせは以下の通り。

黄金の?高村・和角ペアーは除いて、あとの8名はくじ引きでAペアー(唐沢・齋藤)、Bペアー(照井・鈴木)、Cペアー(中野・佐伯)、Dペアー(柳瀬・中村)となった。偶然とはいえ非常にバランスのとれた組み合わせとなり、どのペアーが優勝してもおかしくはない。

しかしアルコールたっぷりの、更に部屋での持参ウイスキーを消化しながらの指しでは、普段の冷静沈着な判断なんかどこかに吹き飛んでしまって、笑いに笑い転げるおかしな展開で、「将棋」というよりまさに「笑棋」といった方がふさわしい様相。当方も少々飲みすぎてしまったのか記憶も半分ほど喪失状態気味。

勝敗の行方ないし見通しはアルコール量の度合かアルコールに強いかどうかで決まっていくのではないかと勝手に想像。優勝ペアーは負けなしの非常にアルコールに強かったと思われた?Aペアーの唐沢・齋藤組。優勝者には、現在、第61期将棋王座戦の挑戦権を獲得して羽生王座と対戦中(中村六段は2勝2敗で大白熱戦を展開中)の今一番勢いのある成長著しい期待の若手No.1、中村さんの子息の中村太地六段の自筆の色紙「棋成」を贈呈する。

(中村さんの絶大なるご協力ありがとうございます。盤讃会一同中村六段の王座獲得を祈念しています)。

写真は結構撮ったりしたのだが、アルコールの勢いで少々乱雑に撮ったりして、またカメラをどこかにぶつけてしまったのか壊れ、故障してしまってせっかくの記念写真はパーとなってしまった。残念至極。翌日はチェックアウトの12時まで個人戦を十分堪能、楽しんだ。

来年も期して解散。

■第33回盤讃会活動報告

- 実施日:平成25年7月10日

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢 鈴木 高村 中野 中村 柳瀬 分部 和角

第2回「将棋電王戦」を振り返って

第2回「将棋電王戦」を振り返って

その2「高度に進化した将棋ソフト」

5人の棋士(阿部四段、佐藤四段、船江五段、塚田九段、三浦八段)と5種のコンピューター将棋ソフト(習甦、PONANZA、ツツカナ、Puellaα、GPS将棋)が戦った今回の将棋電王戦シリーズでの対戦成績は、将棋ソフト側が3勝1敗1引分けと圧倒的な強さを示した。プロ棋士を脅かすまでに成長したコンピューター将棋のこの10年ほどの進歩は目覚ましいものがある。一部のソフト開発者からは「既に名人を超えた」との声すら上がっている。但しコンピューター側が抱える課題もいくつか浮き彫りなった。(次回にこの問題を取り上げる)。

将棋ソフトのこのような強さを支えていたのはどのようなものだったのか。おそらくそれは将棋ソフトが局面を正確に点数化して比較することで形勢を判断する精度が大幅に向上したことが大きいものと思われる。一般にソフトは演算能力の高さを生かして、最終盤の先読みの絶対量によって相手の「玉」を詰ます能力が優れていた。しかし近年では、序盤や中盤でも人間と同じように局面を俯瞰し効率的に思考するようになってきた。2006年に世界コンピューター将棋選手権で優勝したソフト「ボナンザ」は、機械学習と呼ばれる手法を導入。勝負の形勢を判断する仕組みを大量のプロの棋譜から自動的に学び、精度の高い形勢判断能力を実現した。その結果プロに近い手を指せるよう、局面の優劣を比較する基準を自ら調整する革新的な技術を導入して進化を遂げてきた。更に三浦八段を破った、東大の研究者が開発した「GPS将棋」は複数のコンピューター(約600台のパソコン)を接続して1つのマシーンのように動かすクラスター技術を導入。1秒間に2億7千万の指し手を分析し、局面を読む能力を誇る。この2つの技術革新でトッププロに匹敵する強さを実現することとなった。三浦八段は語る、「GPS将棋」は"さらなる強さを秘めている"と。

活動報告

活動報告

東京は、強烈なラニャーナ現象の影響か例年よりひと月程も早い梅雨明け。その後は連日の猛暑、というよりも外出すればもう頭がふらふらするような、うだるような毎日の蒸し暑さの酷暑には、体調も完全に狂ってしまいそうである。我々盤讃会のメンバーは、今日の33度以上もある酷暑にも拘わらず、いかなる暑さもなんのその元気はつらつと盤上に向かう。個人戦からスタート。1組は中村対中野、2組は分部対柳瀬、3組は唐沢対鈴木の個人対抗戦。1組の中村対中野の対戦は大変スピード感あふれる早指し勝負となり3回戦も行われた。

一方2組の分部対柳瀬、及び3組の唐沢対鈴木の対戦は共に非常に拮抗した白熱戦を帯び、一進一退の展開を繰り広げていた。2組の柳瀬及び3組の鈴木が優位に駒を進めていたと思われていたのが、いつの間にか徐々にではあるが、形勢は在らぬ方向に向かう逆転の状況に陥ってしまい、惜敗を決められてしまった。大変見応えのある戦いであった。実力伯仲した個人対抗戦が終了し、3時半ごろから恒例のリレー戦へと移った。

今回は甲グループと乙グループの2グループに分かれたペアー対抗戦とした。甲グループは分部・柳瀬組対中村・中野組で個人戦では敵対同士であった者が組むこととなった。乙グループは高村・和角のA組対唐沢・鈴木のB組。以下は乙グループの対戦。ハンディを付けて高村・和角のA組にはタイム3回を付与、唐沢・鈴木のB組には1回のみ。第1回戦は意外とあっさりA組が勝負を決めた。何か不可思議な様相で進行するような展開であれよあれよという間に終盤に突入するや勝敗が見えてきてしまった。A組が序盤から中盤にかけて3回のタイムを有効に矢継ぎ早に活用して、運勢も強く味方したのか一気呵成に攻撃的に駒を進め、終盤に向かってそのままずるずると引きずるような戦況の中で勝負を決めた。第2回戦は、中盤まではそれなりの接戦状況で見方によってはA組がやや優位な戦いを進めたかのように見えた。ところが意に反してB組の巧みにじっくりとかつしっかりとした組み立てを構築し、巧妙なわなにかかったかのようにして、一気に形勢を盛り返してそのままずずっと攻め立てて勝負をつけた。これで1勝1敗と引き分け。

|

|

|

|

|

乾いた喉をすぐにでも潤したく居酒屋へさっさと駆け込んでビールで乾杯。非常に和気藹藹と時の経つのも忘れて楽しく盛り上がり、将棋合宿の話題に花を咲かせたりしてしばしの歓談に耽る。

8月の定例会は夏休み(但しオープン戦は実施予定)、9月は那須白河にて1泊2日の将棋合宿(ゴルフ付き)。

■第32回盤讃会活動報告

- 実施日:平成25年6月12日

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢 齋藤 四宮 鈴木 高村 照井 中村 柳瀬 分部

今年度の「将棋電王戦」を振り返って

今年度の「将棋電王戦」を振り返って

その1「将棋ソフトがプロ軍団を破る」

プロ棋士とコンピューター将棋ソフトによる5対5の対抗戦「第2回将棋電王戦」が将棋会館で行われた。

コンピユーター側が通算3勝1敗1分けで勝ち越しを決めた。将棋ソフトがプロ並みの実力をもつことは今シリーズで実証されてきたが、トップ棋士の一人である三浦八段が完敗したことで、将棋界に激しい衝撃が走った。その結果を以下に示す。

| プロ棋士 | 将棋ソフト | ||

|---|---|---|---|

| 第1局 | 阿部光瑠 四段 ○ | 113手 | ● 習甦 |

| 第2局 | 佐藤慎一 四段 ● | 141手 | ○ PONANZA |

| 第3局 | 船江恒平 五段 ● | 184手 | ○ ツツカナ |

| 第4局 | 塚田泰明 九段 □ | 230手 (引き分け) |

□ Puella α |

| 第5局 | 三浦弘行 八段 ● | 102手 | ○ GPS将棋 |

約40年前の1970年代半ばに研究が始まった将棋ソフトは約20年かけてアマ初段の水準に到達。以降、ソフト開発手法とハードの進歩で急速に強くなり、2006年に世界コンピューター将棋選手権で優勝した「ボナンザ」の登場をきっかけに将棋ソフトは急速にレベルアップして実力が飛躍的に向上し、その設計図が公開されるや開発競争が一段と進んだ。詰みを読み切る終盤の強さに加え、以前は苦手としていた序盤や中盤についても飛躍的に改善している。日本将棋連盟が認めた公の場でのプロ棋士とコンピューターソフトの対局では、2007年3月渡辺明竜王が勝利したが、2010年10月清水市代・女流王将(当時)が「あから2010」に敗戦、記憶にも新しい昨年1月永世棋聖の米長邦雄・将棋連盟会長(当時)が「ボンクラーズ」に敗れた。

谷川将棋連盟会長は「5局あるので1度は棋士は負けるかもしれないと思っていたが、厳しい現実を突きつけられた」と。特に電王戦最終局において、最上位の1組、名人戦の挑戦者を決める順位戦でA級に在籍するトップ棋士である三浦八段が昨年の世界コンピューター将棋選手権で優勝した、東大の研究者ら有志が開発した「GPS将棋」に完敗したことで将棋界に激震を襲った。

第3回電王戦の開催については主催のドワンゴと将棋連盟で協議中であるが、両者とも前向きにとらえている。

活動報告

活動報告

自由対局の後、15時過ぎより「リレー将棋」を行い、先手Aチーム(唐沢、中村、照井、四宮)、後手Bチーム(高村、柳瀬、齋藤、鈴木)の対戦となった。合居飛車戦型から先手のAチームが横歩を取り、序盤から緊迫した勝負となった。中盤、後手、高村元学生名人の放った5五角打(3七銀 ―2九の桂馬は交換済みで浮駒― と2八飛を狙う)を先手が2七飛浮きで凌いだに対し、後手は2五桂打と執拗に3七銀を狙う。3七銀を2八に下げてこれを受けると後手は更に3七歩打として3八歩成(銀取り)を楽しみにする。先手玉は6筋に居て遠い為、先手は歩成を放置して攻撃に打って出る。後手は成金で2八銀を取り、尚も2七飛取りとなったので先手は2八飛と引いて成金を外す。後手は2五にあった桂を3七に成り、飛取り・・・といった具合に双方が秘術を尽くして合い譲らぬ大熱戦。終盤、後手の2二玉に先手照井が6六角打(好手)で王手をかけ、後手の3三銀打に対し3一角打と角のタダ捨て(これまた好手)、同玉に3三角成と厳しく迫るも一歩及ばず、先手の玉頭を狙う2五歩打が緩手で後手の辛勝という結果に終わった。終局後、侃侃諤々の感想戦が延々と続き、もし先手が3三に金を打って後手玉を縛っておけば先手に勝ちがあったことが判明、大いに勉強になった。

熱戦の為、リレー将棋は1回のみで、終了後地下の居酒屋で懇親会となり、何時もの通り和気藹々とした雰囲気のうちに歓談、特に今回は9月に予定されている白河での将棋合宿(ゴルフ付)に花が咲いた。その後、再び将棋センターに戻って延長戦をして解散した。

将棋は真に奥が深く、尽きぬ魅力がある。月に1度、頭脳ゲームを通じて認知症を予防しつつ素晴らしい仲間と楽しめることは有難いことである。

■第31回盤讃会活動報告

- 実施日:平成25年5月8日

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢 齋藤 照井 中村 高村 和角、佐伯 鈴木(懇親会)

「将棋脳は人生を切り拓く」(米長邦雄・前日本将棋連盟会長の言)

「将棋脳は人生を切り拓く」(米長邦雄・前日本将棋連盟会長の言)

将棋ファンにとって一番の将棋の魅力は何かと言えば、「自分で指すのが楽しい」。これに尽きるのではないか。さらに将棋の魅力には種々あるが、中でも最大のものは「脳トレ」がある。「物を考えること」「思考力を強くすること」において将棋ほどいいものはないのではないかと思われる。

人生様々な岐路に立ったとき、或いは困難な場面に遭遇した時など前進するか、転進するか、後退するか、踏みとどまるか保有資源を如何に有効に使用するか等々種々な取捨選択、そして決断を迫られる。人生の決意・決断の難しい場面おいて、将棋で培養した思考力(将棋脳力)が有効に役立つのではないかと思われる。将棋では常に先を読む探索力、冷静な形勢・状況判断力が求められ、新しい局面、難しい局面を前にして絶対に自分一人で考えなければならない。誰一人救いの手や助けてくれる人はいない。徹底した自己責任が求められる厳しい世界である。実行した結果、悪い手であれば敗残兵となって退場する、いい手であれば成功者として栄華を手に入れる。状況を判断して、今自分が何をすべきなのか、その手段が本当に適正であるのかどうか、人生の様々な局面・場面において思考していくための重大なヒントを将棋は教えてくれる。

小さいころから将棋に触れて、覚えて、学んだり、遊んだり、楽しんだりしてしっかりと「将棋脳」を身につけた子供たちには、現状を把握する能力や様々な厳しい局面における決断力等が磨かれたりもして、必ずや将来の人生に非常に役立つものと思われる。

日本将棋連盟は10年、20年先を見据えて将棋の「子供大会」を積極的に推進して、将棋の普及に力を入れているが、単に将棋の普及という意味ばかりでなく、以下の理念を掲げて推し進めている。

- 将棋は礼儀作法を大切にし、対局を通じて相手とのコミュニケーションが生まれ、集中して考えることができる大事な知的ゲームであり、将棋が子供たちの内面を成長させるという教育的見地

- 各地から集まった子供たちが様々な相手と将棋を指すことで将棋の楽しさ、勝つ喜び、負ける悔しさ、相手を思いやる気持ちの大切さを学ぶ

活動報告

活動報告

青葉・若葉の香りが吹きおくる初夏の風、薫風の季節。五月晴れの爽やかな今日は、部屋にこもって将棋を指すというより、むしろ思い切って屋外ですがすがしい風に触れてスポーツを楽しんだ方が気持ちがよい。

リレー将棋対抗戦のスタート。実力の高低差が著しいA組(高村・中村・和角)対 平均的に実力が揃っているB組(唐沢・齋藤・照井)。A組のメンバー3人は固定でこれまで5連敗。果たして6連敗へ突き進むのかおかしな興味がそそられる。進行ルールは各組3回のタイム請求あり。これにはA組が少しでも勝てるチャンスが作れるのではないかとの配慮が働いている。残念ながら3回のタイムを使用したかいもなく、そのような配慮も空しく結果は一手遅れのA組の負け。A組は6連敗。何連敗続ければよいのやら。今回の活動は「言葉」より多くの「絵 写真」で表現することとしたい。

以下掲載。

■第30回盤讃会活動報告

- 世話係:和角 清

- 実施日:平成25年4月10日

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢 齋藤 鈴木 高村 照井 中村 中野 柳瀬 和角

将棋と言葉

将棋と言葉

将棋と「言葉」は非常に相性が良いのか将棋から生まれた言葉のやり取りや言い回しは結構見られる。いくつか紹介してみよう。

- 相手がいい手を指すと「そうか!」という。するとこちらは「草加、越谷、千住の先」とたたみかける。これは日光街道の宿場の順番であるが、いい手を指されてハッとしている相手が、さらに頭に来るような軽口を叩くという軽妙洒脱なやり取り。

- 「二歩はお家のご法度よ」現在「二歩」は反則で即、負けであるが、昔は大目に見られていた。二歩を指してしまったら「おい、二歩はお家のご法度だぞ」「すまんすまん」といって周りも冷やかしていた。

- 「二歩」にはさらに二つの意味がかかっていて、「二君に仕えない」という意味、と「二夫」即ち、奥方は浮気をして二人の男に手を出してはいけないという意味。

- 「初王手目の薬」最初に王手をかけると気持ちがよくて目が覚める。

- 「柱馬のふんどし」柱馬が両取りできる状況を指す。

- その他のものとして、「その手は桑名の焼き蛤」「高飛車」「瓢箪から出た駒」のような慣用句になっているものもある。

これらは江戸時代に多く生まれた言葉であるが、元々将棋は庶民の遊びなので、このような軽口をお互いに叩きながら指していた。我々子供のころは縁台将棋もあちこちに見られて、このような軽口をお互いに叩きながら指していたのを見かけたものだ。今ではこのような光景はまず見られない。現代の将棋は、「お願いします」に始まって、「負けました、ありがとうございました」で終わるという礼節を重んじる、堅苦しい将棋に変化した。私たち盤讃会の将棋は必ずしも堅苦しいものではなく楽しく指す将棋でいきたい。

活動報告

活動報告

春絶好のうららかな暖かい日和。このような日には、建物の中の人工灯の下で指すというより自然のすがすがしい太陽光を浴びながら縁台将棋のような気分でのびのびと指すのは最高の気分ではないかと思うが、残念ながらそうはいかない。

いつもの通り個人戦からスタート。連勝を重ねる方もいれば予想外の連敗を味わった方、五分五分の勝敗の方もいて、非常に和気藹藹の雰囲気の中で唸ってみたり、あっそうかと悔しがって見せたり、してやったりと様々な表情が見られる。今回の各個人戦は共通して結構白熱した面白い様相で展開し、決着がつくのに長引いてしまって、チーム団体戦のスタートが遅れた。

A組:中村・高村・中野・和角 対B組:柳瀬・齋藤・鈴木・照井。唐沢は観察兼分析評価。但しB組の柳瀬が用件があって途中辞退で唐沢と交代。これまでB組はこのメンバーで4 OR 5連勝街道を突き進んでいる。よってB組は本メンバーを変えないこととした。果たして連勝記録が作られるか。

両者とも居飛車の陣容で戦いを進めてきた。B組は鉄壁の守りを構築しながら相手方の弱点や手薄のところをうまく突いてやや優勢に駒を進める。一方A組の守りはどこか隙だらけ、攻め方もどこか焦点が絞りにくそうで反転攻勢もままならず。しかし終盤になるとB組は中々強く攻めきれず、一方A組は結構粘りに粘ってもつれるような状況にまで突き進んでいく。面白い戦況の様相を帯びてきたかと思いきや、最終局面において、A組にとって最も指されてはいけない手、☖8五飛車と攻め指されてしまった。この強烈な手が致命的な決定打となって万事休す。A組はもし飛車を寄せ付けない手を先に指していれば、王は逃げきれた可能性があり、少なくともドローにまで引っ張っていけたかも。いずれにしてもA組は一度も王手をかけられず、常に守勢に立たされて、負けるべくして負けた感じ。B組メンバーは連勝記録を更新中。

|

|

|

|

|

■第29回盤讃会活動報告

- 世話係:和角 清

- 実施日:平成25年3月13日(水)

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢、斎藤、鈴木、高村、照井、中村、柳瀬、和角

日本将棋連盟新会長に「谷川浩司」が就任

日本将棋連盟新会長に「谷川浩司」が就任

米長前会長の死去に伴って同連盟の専務理事で永世名人の谷川浩司九段が新会長に就任。彼は名人になるために生れてきた男という言い方がぴったりと当てはまる天才貴公子。プロ棋士を志して奨励会に入り、6級から4段に上がってプロ棋士になれる確率はおよそ2割、更に4段以降クラスを上げてA級まで昇れる確率はざっと2割以下。A級まで昇れるのは僅か一握りの棋士でしかない。それを谷川新会長はなんの苦もなくA級まで昇り、なおかつA級1期目に名人挑戦者となり、初挑戦で"光速の寄せ"を引っさげて破る者なき史上最年少名人(21歳2カ月)の記録を打ち立てた。彼の将棋は、相手の気持ちを読んではったりめいた手、いたずらに長引かせる嫌らしい粘り手、相手のミスを頼むような手等は指さず、また時間攻めといったせこいこともしない。常に局面々での最善の手を指す比類なき格調の高い将棋で、強い将棋というより切れ味の鋭い将棋である。16年前、王将戦七番勝負で羽生棋士に王位を奪われ、眼前で全タイトルを掌中に収める史上初の"羽生七冠"を誕生させた苦い屈辱も味わっている。将棋は鮮烈であるが、将棋仲間の信望を集める「穏やかで物静かな人格者」の風貌には数々の栄光が刻まれている。彼は記録よりも記憶に刻まれる天才棋士と言った方がふさわしい。米長前会長と同様に将棋界の一層の発展に多大に寄与していくものと確信する。

活動報告

活動報告

2月の定例会は、天気予報どおり前夜からかなりの降雪、そして当日は交通混乱を予測して中止。しかし午後からは非常に冷え込んで寒いものの好天気となり、開催しようと思えば開催できた。残念至極。今月は久し振りの将棋と感じてか皆さん実に生き生きと待ってましたとばかりの意気軒昂に張り切った指し。 個人対局戦からスタート。早指しのペースで数局指すグループもいれば、じっくりと思考しながら拮抗した勝負を堪能しているグループもいるなど様々である。

2時間余りの個人戦を楽しんでから恒例のリレー方式のチーム対抗戦へ移った。A組:高村・中村・和角・唐沢、B組:柳瀬・斎藤・鈴木・照井の対抗戦。

|

|

|

|

|

|

初盤、中盤と進むも時間だけがやけに喰われる均衡のとれた双方ともミスのない勝負展開。試合運びも淡々としながらも意外と密度の濃い内容のある指し。それだけに各人は自身のミスが勝敗の行く末を決めるのではないかとの恐れと不安を深く持ちながら次の方よろしくお願いしますとバトンタッチ。神経を相当にすり減らす疲労度の濃い長時間にわたった戦い。通常3時間以上の戦いであれば、2局ぐらいは指せるものと思われるが、今回は1局がせいぜいであった。終盤戦に突入も双方とも互角の展開の様相でどちらが有利・不利とも見えない展開。あえて言えばややA組が有利であったかも。終盤の最終局面での厳しい白熱戦の展開に向かって、A組が角筋を生かした☗7五歩と指して進入すれば、ほぼ確実に優位に進行出来るのではないかと思われたが、☗6四歩と進入して思わぬ逆襲を受けて苦戦を強いられた。巧みな切り返しの厳しい攻めでB組が勝利を手にした。

長時間、本当に疲れた!! 高村名人の主導のもとでの感想戦にはいつもながら感心させられ、良い勉強になる。さあ美味しいビールへ一直線。

■第28回盤讃会活動報告

- 世話係:和角 清

- 実施日:平成25年1月16日(水)

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:四宮 鈴木 高村 照井 中野 中山 中村 柳瀬唐沢(懇親会)

活動盤讃会新春指し初め会開催

活動盤讃会新春指し初め会開催

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。 自由対局の後、チーム対抗リレー将棋を2局行い、18時よりセンター地下の居酒屋にて盛況なる新年会を実施、更に再びセンターに戻って自由対局を謳歌、新春指し初め会に相応しい将棋漬けの一日となりました。

活動報告

活動報告

チーム対抗リレー将棋は「Aチーム」(柳瀬、中野、中村、鈴木)、「Bチーム」(高村、四宮、齋藤、照井)の組み合わせとなり、初戦は振り駒の結果、先手となったAチームの先頭バッター鈴木が「▲7六歩、(△3四歩)、▲7五歩と指して石田流に誘導、両軍の陣形も整わぬうちに、Aチーム柳瀬大将が「▲7四歩」と機敏に歩を突き捨てて後手飛車のコビンをこじ開け、角交換後、「▲5五角」絵に描いたような[飛車・銀両取り」が実現して早くもAチームが銀の丸得、銀を奪った「▲2二馬」から桂、香を守った「△3三角」の合わせに「▲同馬」と応じ、「△同玉」(終盤まで動かず)と手に汗握る激しい応酬が続きました。銀得のAチームが序盤優勢だったものの、高村元学生名人を大将とするBチームの戦意は旺盛、四宮、齋藤、照井が好手、妙手の最善手を繰り出し、強力な馬を自陣に引いて善戦。Aチーム中村が1筋で歩を突き捨ててから端攻めの攻防が続きました。最終盤、「1三成香」との連携で3三の玉を挟撃しようとする「▲5三香成」に対し、Bチームも「△3一角」と両取りをかけ、誰もが「▲1一角」の王手が必然で、勝負はこれから、と見ていたところ、Aチームの中野がタダ捨て王手の「▲4五桂打」の鬼手を放ち、「△同歩」で3三の玉のコビンを開けさせて更に「▲5五角」王手、4四の合駒に3七に居た先手桂が4五に跳んで見事に即詰という劇的な結果になりました。

|

|

|

続く2回戦は雪辱の意気に燃えるBチームが先手となり、お互いに飛先の歩を突き合う相居飛車戦から先手が「▲2四歩、△同歩」の後、「▲同飛」のところ、角交換からの△3五角を警戒して「▲4八銀」、後手Aチームも2四の歩を守る「△3三角」とせずに「△8六歩」と我が道を進み、「▲同歩、△同飛、▲8七歩、△7六飛」と横歩取りとなって「▲7七桂」。これを鋭く一瞥したAチーム中野が飛車で7七桂を狙って序盤で望外の桂得、その後も焦点となった7筋を巡ってAチームの猛攻、Bチームの必死の防戦が展開される熱戦となりました。後手Aチームの玉も5二から動かず、お互いの飛車が五筋で対峙する中、Bチームは飛車交換を狙って巧妙な仕掛けをするも、リレー将棋の宿命で意図が一貫せず、千載一遇のチャンスを逸しました。危機を脱したAチームは▲八五角の準王手飛車取りを銀を犠牲にして防ぎ、最後は2枚飛車、2枚角で先手玉を即詰で仕留め、Aチームが2連勝で幸先の良いスタートを切りました。1,2戦とも、Aチームが序盤で銀、桂の丸得をしたのが勝因で、強豪揃いのBチームも終始防戦に追われて実力を出し切れなかったのが惜しまれます。終局後、高村元学生名人を中心に熱心な検討が行われ、大いに勉強になりました。

6時より唐沢氏も参加されて居酒屋に場を移し、新年会を行いました。