2016年3月8日 更新

| 通算回数 | テーマ / イベント名 | 実施日 |

|---|---|---|

| 第56回 | 最高に盛り上がった師走の将棋 | 12月14日(月) |

| 第55回 | 初心者の和角棋士が勝敗を制する不思議な現象 | 11月12日(木) |

| 第54回 | 熱海で将棋合宿 | 10月22日(木) 23日(金) |

| 第53回 第52回 |

中野棋士の冴えに冴えた大活躍 | 9月10日(木) 8月13日(木) |

| 第51回 | 迫力満点・醍醐味のある少人数での団体リレー戦 | 5月13日(水) |

| 第50回 | 和角が波乱の幕開けを演出し敗北の引き金を引く | 5月13日(水) |

| 第49回 | ベテラン唐沢棋士の奥深い一手で勝負を制する | 4月8日(水) |

| 第48回 | 睦月の将棋 | 1月14日(水) |

「盤讃会」第56回例会

「盤讃会」第56回例会

- 日 時:平成27年12月14日(月)

- 実施場所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢 斎藤 佐伯 鈴木 高村 照井 中野 中村 柳瀬 分部 和角(11名)

「水無瀬駒発祥の地」

昨年10月の将棋定例会に係る第45回盤讃会活動報告に「近代将棋駒のルーツ、 水無瀬駒:大阪府島本町水無瀬神宮」として触れてはいたが、再度触れてみたい。

今日では山形県天童市が駒作りで有名だが、鎌倉幕府倒幕の兵を挙げ(承久の変)、敗れて隠岐島に流された後鳥羽上皇をまつっている水無瀬神宮が所在する大阪府島本町が「将棋駒の古里」である。

安土桃山時代、水無瀬神宮に居住していた公家の水無瀬兼成が能筆の腕を生かして豊臣家や徳川家の依頼を受けて数多くの駒を作ったのが高級駒づくりの始まりと言われている。

「将棋駒の銘は水無瀬家の筆をもって宝とする、この筆跡の駒、免許なきもの弄すべからず」との言葉が語るように、水無瀬駒は時代の権力者に愛され、後陽成天皇、足利義昭、豊臣秀次、徳川家康などの公家、武士に納められた。また合戦などで功労のあった武将への褒美に使ったとも言われている。

昭和12年、新組織「将棋大成会」の下で第1期名人戦が行われて木村義雄が実力制の最初の名人の座に就き、また「将棋大成会」を拒否した関西の雄坂田三吉と木村義雄名人が対戦、かの有名な「南禅寺の決戦」が行われ、木村名人が勝利。将棋大成会は名実ともに唯一の棋士の将棋界代表の全国組織となった。戦後の昭和22年、再び名称を「日本将棋連盟」として改称、初代会長に木村義雄が就任、以降14人の会長が就き、現在は谷川浩司が15代会長。昨年の2014年、創立90周年を迎えた。

水無瀬神宮には、当時流行していた柘植の木で作られた、優雅で気品のある、漆で書き入れた文字の「中将棋」の駒と、現在と同じ将棋の駒が1組ずつ残っている。

島本町では、水無瀬駒を体感するために、将棋プロを招聘する中将棋公開対局をはじめとする「水無瀬駒」にちなんだ「中将棋セミナー」・「中将棋公開記念対局」・「水無瀬駒関連資料の展示会(通常は非公開)」を毎年開催している。

最高に盛り上がった師走の将棋

本年最後の我が盤讃会の締めくくりの将棋。今年1年会員全員が健勝にして大いに活躍。来年も更なる充実した活躍を期待。久しぶりに佐伯棋士が神戸から駆け付けて、大変元気で意気軒昂な若々しい姿を見せて、快活に指されて、我々一同一段と和気藹藹にして士気高揚。

個人対局戦からスタート。

1年以上も遠ざかっていた久しぶりの佐伯棋士×和角棋士の対局戦は、序盤〜中盤にかけて双方これでもか、これでもかと結構勢いよく積極果敢にエイヤ!と指す力のこもった白熱戦を展開していたにも拘らず、中盤〜終盤に入るや、何故か不思議とこれまでの熱き戦いの真剣将棋から張り詰めた糸が一気に緩んだ状態に陥り、以後遊戯将棋の如くの様相に変貌する。双方共通してミスや悪手の連発、挙句の果てには、申し訳ない、ちょっと待った、待ったと謝りの連続。楽しむ将棋はこういう風に指していくものだと言わんばかりに駒を快適に進める。ここに観戦者がいたら、少々目を丸くしたか覆いたくなったのではないかと想像される。2局目も似たり寄ったり。しかし終ってみれば疲れは微塵も感じない気分爽快。一方お隣で対局していた唐沢棋士対鈴木棋士の戦いは、A級同士だけあって、こことは対極の位置にあって、終始ピーンと張り詰めた緊張感を漂わせた戦局。唐沢棋士の戦法は、あたかも音無し剣法の如くさらりとしなやかにかわすようにして駒を進めて勝負を制する。実に見事。個人戦後は恒例のリレー戦へ。

| 唐沢×照井、柳瀬×斎藤、中野×分部(各棋士) | 照井棋士×中村棋士 |

| 唐沢棋士×鈴木棋士 | 佐伯棋士×和角棋士 |

リレー戦 |

リレー戦 |

| 忘年会 | |

そして忘年会へ。今年1年の盤讃会の活躍に祝杯。

来年もよろしく、一層の活躍を !!

「盤讃会」第55回例会

「盤讃会」第55回例会

- 日 時:平成27年11月12日(木)

- 実施場所:新宿将棋センター

- 参加者:齊藤 鈴木 高村 照井 中村 分部 和角(7名)

「将棋大成会」

7月下旬から耐震補強工事が行われた「千駄ヶ谷・将棋会館」は9月末頃まで休館となり、よって道場も休業。その間の対局場となったのは千代田区の「都市センターホール」であるが、この平河町近辺は将棋界には非常に縁のある、歴史を作った棋士たちが切磋琢磨した土地でもあり、将棋連盟の前身である「将棋大成会」の本部がここ近辺にあった。

将棋界は、江戸幕府崩壊により伝統と歴史を積み重ねてきた家元制度は有名無実となり、明治26年、11世名人伊藤宗印を最後に家元制度は終焉を迎えた。後ろ盾を失った将棋界は受難期を迎えたが、庶民の間に将棋は根強く生き残り、次第に再興に向けて動き出す。大正13年9月、東京将棋倶楽部(13世名人関根金次郎派)・将棋同盟社(土居市土太郎派)・東京将棋研究会(大崎熊雄派)の三派が合同して「東京将棋連盟」を結成。その後紆余曲折を経て、昭和2年関西の棋正会が合流して「日本将棋連盟」が発足。

13世名人関根は、昭和10年にそれまで終生就位であった名人世襲制を廃止して実力名人制を採用するという大英断を下し,棋界は新しい時代を迎える。同年には、初の実力制名人を決める第1期名人戦が、全八段による特別リーグとして行われようとしたが、大阪の「十一日会」代表の神田七段の昇段問題・参加権を巡る対立で連盟は分裂。神田昇段賛成派が連盟を脱退し、神田七段らの「十一日会」と合流して「革新協会」を結成。しかし翌年仲裁によって将棋連盟と革新協会が統一し、再統合された新組織「将棋大成会」が発足。長年に亘る関東・関西間の対立が解消して、棋界の本格的な統一が達成される。

昭和12年、新組織「将棋大成会」の下で第1期名人戦が行われて木村義雄が実力制の最初の名人の座に就き、また「将棋大成会」を拒否した関西の雄坂田三吉と木村義雄名人が対戦、かの有名な「南禅寺の決戦」が行われ、木村名人が勝利。将棋大成会は名実ともに唯一の棋士の将棋界代表の全国組織となった。戦後の昭和22年、再び名称を「日本将棋連盟」として改称、初代会長に木村義雄が就任、以降14人の会長が就き、現在は谷川浩司が15代会長。昨年の2014年、創立90周年を迎えた。

現在の棋士が盤上に打ち込み、新たな歴史を刻んでゆく。将棋界はますますの発展を!

初心者の和角棋士が勝敗を制する不思議な現象

個人戦からスタート。高村×鈴木、斎藤×照井、中村×分部の熱き戦いが繰り広げられる。中でも永世盤讃会名人と先月熱海での将棋合宿において長時間の激闘を耐え抜いて、破竹の5連勝をものにてA級に昇格した鈴木棋士との対局が興味を引き付ける。高村名人は角落ちのハンディを付けながらも、落着いて冷静に着実に隙を創らずに駒を進めていく。一方鈴木棋士はハンディを得て積極果敢に攻勢をかけ優勢に駒を進めようとするも、思うように計算通りに働かずにやや空回り気味の展開の様相。なんとか相手の隙を見つけ出し敵陣突破を試みる。終盤局面になると名人はここぞとばかりに玉に向かって攻勢をかけ、相手は防戦一方で、最後は矢折れ、力尽きて投了。さすが名人の実力が発揮されたが、一歩間違えれば敗戦の憂き目にあうきわどい勝利のようだ。

| 高村名人×鈴木棋士 | |

| 齊藤棋士×照井棋士 | |

中村棋士×分部棋士 |

|

個人戦後、恒例の団体リレー戦へ移る。A組:高村・照井・和角対B組:鈴木・斎藤・中村の対局。 ルールは一人2回指して次へバトンタッチ、更に特典としてB組和角に3回のタイムを付与。

| A組:中村・斎藤・鈴木 × B組:高村・照井・和角 | |

先手B組は振り飛車で戦端を開く。序盤、中盤は波風が立たずに淡々と粛々と冷静に駒が進んでいく。いつまでも静かなる均衡を保つ。各人の様々な豊かな個性・思考・読み感等が独自に十二分に発揮されていたせいか、A・B両組共にリレー将棋の持つ特性がものの見事に顕在されたような面白い戦いの進行。特に後手A組には顕著に見られたのではないかと思われる。いずれにしても両者とも堅陣な守備態勢を敷いているわけではないのに、どことなく攻めあえぎ、うまく攻めがつながらない。何故か先手B組の和角棋士へバトンが回ってくると、不思議と一歩間違えると勝敗の行方を左右し兼ねない悩ましく少々難しい状況に遭遇するも、3回のタイム特典をフルに活かして難なく逃げ切る。終盤の後半に入るや、風雲急を告げるかの如く一気に緊張が伴う激しいぶつかり合いが生じる。しかし形勢はどちらに優位に向かっているのか今一つ見分けづらい。ところが猿も木から落ちるというが、中村棋士の痛恨の悪手△5六桂馬の指しがA組の運命をガラッと変えてしまった。長考して常にミスを重ねがちな和角棋士はこの時ばかりは、なぜか、間髪容れず、この悪手に対して▲4五角と非常に冴えわたった見事な返し技の指しを見せる。こんなことは何年に1回しかめったに見られない珍現象の一手が形勢を一変させ、B組優位に傾斜し、後は攻勢に次ぐ攻勢、一方A組は防戦に次ぐ防戦、なす術を失い万事休す。

| B組勝利への最終局面 | 打ち上げ |

「盤讃会」第54回例会

「盤讃会」第54回例会

- 日 時:平成27年10月22日・23日

- 実施場所:熱海伊豆山温泉 「ハートぴあ熱海」

- 参加者:唐沢 齊藤 四宮 鈴木 高村 照井 中野 中村 柳瀬 分部 和角(11名 )

外国人初の女流プロ棋士を目指すポーランド大学生

将棋界に初めての外国人女流プロ棋士が誕生。日本将棋連盟の女流プロ養成機関である研修会でポーランド出身のカロリーナ・ステチェンスカ(24歳)さんが所定の成績を上げて、10月1日付けで女流棋士3級の資格を得た。女流3級は、2年間に十分な成績を上げられなければ取り消される仮資格だが、10月から女流プロの公式戦に参加でき、規定の成績を収めれば正式のプロ女流2級になれる。

彼女は、「奪い取った相手側の駒を抹殺しないでなぜ使えるのか」不思議に思い、奪った相手の駒も自由に使えることで作戦が無限に広がる「日本のチェス」の奥深さに魅せられ、1日5時間日本将棋連盟が後援する対局サイトで腕を磨いてきた。ネットでの強さが注目されて、2012年のリコー杯女流王座戦に、海外招待選手として出場して、公式戦で女流プロ相手に外国人として初勝利。2013年連盟幹部の紹介で山梨学院大学に留学、研修会に所属して、女流プロを目指している。

今年はアマとして参加した女流王座戦で女流初段2人に勝っている。

経営情報学部4年の目下、「将棋ソフトと人間が対戦する電王戦が社会に与える影響」がテーマの卒論準備に追われている。

熱海で将棋合宿

毎年10月の例会として行われる将棋合宿が昨年と同様に熱海で開催。

これから深夜遅くまで長時間に亘っての力のこもった激しくも厳しい勝敗を競う熱戦がここ「ハートピア熱海」で繰り広げられる。

快適な心地よい肌に滑らかな温泉に身体を清め、和気藹藹の最高な楽しい気分で美酒・美味の料理をたっぷりと味わって、長丁場の試合に備えてのエネルギーを補強、意気軒昂な鋭気を十二分に養う。

我ら盤讃会棋士の健闘を祈って乾杯。

いざ出陣!

戦いの進め方

- 実力順で2リーグに分けて、総当たりリーグ戦を行う。

- 高村:永世盤讃世話役名人

- A級順位戦のメンバー:唐沢・四宮・中村・柳瀬

- B級順位戦のメンバー:齊藤・鈴木・照井・中野・分部・和角

- チェスロック対局は10分持ち、30秒読み。ハンディは初心者の和角のみでチェスロック対局では和角は15分持ち、相手は5分持ち、共に30秒読み。

- A級最下位はB級降級

- B級最上位はA級昇級

- A級3位とB級2位は入替え戦を行う。

- A級優勝者とB級優勝者は10分対20分時間ハンディの記念対局を行う。

戦局

- A組順位戦の覇者は唐沢棋士

- さすがAランクの実力者揃いの対局は、紙一重の実力伯仲同士の戦いだけあって、二転三転と局面が変化する混戦模様の戦い。一進一退の三つ巴の混戦状態の戦いの中で若い棋士を押しのけて抜け出したのは百戦錬磨の大御所唐沢棋士と剛毅柳瀬棋士でともに2勝1敗。ここは年の功で唐沢棋士が優勝。

- B組順位戦の覇者は鈴木棋士

- 実力に相当のバラツキがみられるグループ。

- 向かうところ敵なしの如く破竹の勢いで次から次へと競争相手を薙ぎ倒し、激戦を制しての5連勝。挑戦者を全く寄せ付けない圧倒的な勝利。A組へ昇級。

「盤讃会」第52回及び第53回例会

「盤讃会」第52回及び第53回例会

- 日 時:平成27年8月13日(木)

- 場 所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢 齊藤 四宮 鈴木 高村 照井 中村 分部

第52回例会

- 日 時:平成27年9月10日(木)

- 場 所:新宿将棋センター

- 参 加:者唐沢 齊藤 四宮 鈴木 高村 照井 中野 中村 分部 和角

第53回例会

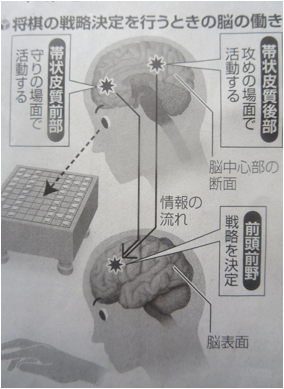

将棋棋士の脳の解明その3「戦略的な攻めか」「目先の一手か」

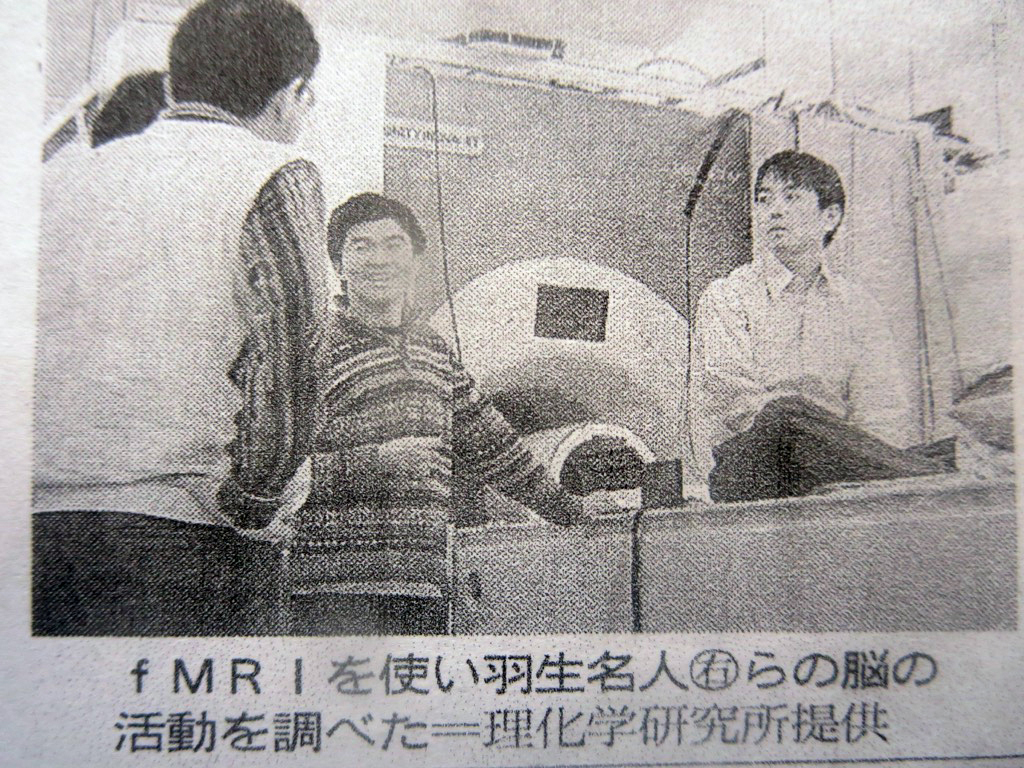

理化学研究所脳科学研究チームは、日本将棋連盟と富士通等の協力を得て、将棋の棋士が直観的に戦略を決定する際の脳の仕組みを解明し、本年4月に米科学誌「ネイチャー・ニューロサイエンス」に発表した。

人は複雑な状況の中で最初に戦略を決め、次に細かい具体的な対応決める。

アマチュア男性有段者17人に対局の中盤の盤面を4秒間見せ、「攻めるべきか、守るべきか」を2秒間で直観的に答えてもらった。「攻めるべきだ」と感じたときは、大脳の中心部にある「帯状皮質後部」が、「守るべきだと」感じたときは「帯状皮質前部」が強く働き、この2か所の情報が前方の脳表面にある「前頭前野」に伝わって統合され、最終的に攻めるか守るかの戦略を決定する。また攻守の判断とは別に具体的な次の一手を考える際には別の複数の脳部位が活動していた。直観的に戦略を決定する際の脳の領域と具体的な次の一手を決める際の脳の領域が異なることが突き止められた。日常生活で、次の行動を決めているときも、同様の方法で脳が働いている可能性があるという。

中野棋士の冴えに冴えた大活躍

残暑も消え、秋も次第に深まりつつ、夜も段々と長くなる「夜長月」。非常にうっとおしい梅雨時の6月と同様に9月は秋雨前線が到来する長雨の時季、古来9月は婚姻とか洗髪を忌む月とされていたようだ。

恒例の個人戦からスタート。鈴木対齊藤 分部対中野 照井対四宮 唐沢対和角。分部対中野の対戦は、次回の熱海での合宿将棋において導入予定の対局時計を予行演習の積りで試用したのではないかと思われるが、スピーディ溢れる試合展開、かつ結構粘りに粘った試合運びを見せて、見る者をぐっと注視させ、引きつかせる面白い戦い。更に鈴木対齊藤の対局は非常な長時間の戦いにもかかわらず見る者を飽きさせない、むしろ圧倒させる試合展開。終盤戦に入って二転三転と戦局が変化して、どのような決着がつくのか全くの予想すら不可能な見応えのある攻めぎ合いの戦いの様相。そうこうしていくうちに団体リレー戦が始まる。

団体リレー戦:A組(齊藤・四宮/中村・唐沢・中野)対B組(鈴木・高村・和角・照井)。ルールは2手/人指して、バトンタッチ。リレー戦は2回行われたが、2回戦ともA組が勝利をものにしたが、その2連勝を確実に導いた最大の功労者は中野棋士で、非常に冴えわたった目を見張るような驚愕の指し。B組は戦意喪失気味でずるずるといずれの戦いも敗戦への坂道を転げ落ちていく。第1局はA組先行でスタート。A組の振り飛車に対してB組は居飛車で対抗。先手A組は後手B組が陣形を乱した瞬間の開戦を狙おうと優位な仕掛けどころをさぐり、そしてここぞとばかりに狙い通りに仕掛けてくる。一方後手B組は最善の陣形を整え、維持し、盤石の態勢を築きつつ攻めへの態勢に向かう。お互い手持ちをして隙をうかがう。序盤戦は何故か少々粗っぽい展開。中盤戦はねじり合いの様相。終盤戦に向かうや、盤上の景色は一変する。B組に悪魔の手の誘いに引きずられてしまったのか、悪手が連発、陣形は乱れに乱れ、B組の駒は後退に次ぐ後退、遂に迫力は消失して、形勢の針は完全にA組に傾いた。中野棋士の絶妙な・首根っこを押さえた強烈な打ちこみで後手B組はギブアップ。第2局も、B組は第1局の大きな打撃を被った後遺症に引きずられ、かつここでも中野棋士のさく裂した、感心させられる一手にギブアップ。

今日の厳しい疲れの癒しと乾いたのどを潤すために居酒屋へまっしぐら。

「盤讃会」第51回例会

「盤讃会」第51回例会

- 実施日:平成27年7月9日(木)

- 実施場所:新宿将棋センター

- 参加者:齊藤・鈴木・照井・中村・和角

将棋棋士の脳の解明その2「プロ棋士の直観」

・状況把握 ⇒ 視覚関連が強く働く

・次の一手 ⇒ 習慣部分が活発に

日本将棋連盟の協力を得て、理化学研究所と富士通等の研究チームは、将棋のプロ棋士が瞬時に盤面を見極め、「次の一手」を直感で決めるとき、脳の特定の場所が活発に働くことを解明。研究に参加したプロ11人とアマ17人に「序盤」「終盤」などの意味のある盤面を瞬間的に見せると、視覚に関連する大脳皮質の「ケツ前部」と呼ばれる部分の活動の強さがプロはアマに比べ3倍に達した。盤面を見た瞬間に状況を把握する能力が反映したものと考えられる。ランダムな盤面に対しては、どの棋士も活動はほとんど変化しなかった。

続いてプロ17人・アマ17人を対象にした詰将棋の実験では、盤面を1秒間見せた後、次の一手を2秒以内に回答してもらうと、プロは長年の訓練に基づく習慣的な行動に関係があるとされる「大脳基底核の一部(尾状核)」の働きが活発化していて、活動が強いほど正答率は高かった。アマはこの部分は殆んど活動していなかった。このことは長期間訓練した熟練者は将棋以外でも同様の脳の働きを示す可能性があるものとみられる。熟練度と脳の活動との関係は、教育・研修プログラムの作成にも応用できるものとみられる。

迫力満点・醍醐味のある少人数での団体リレー戦

地震あり、噴火ありと憂いの種が尽きない今日この頃、例年のごとく6月早々に関東甲信越地域も梅雨に入る。

以後7月の後半頃までの長い間、じめじめした鬱陶しさを覚悟しなければならない。しかしこのほの暗い雨の時節をくぐり抜けて迎えるからこそ夏の光がひときわ眩しく映る。豪雨が災害をもたらす「暴れ梅雨」乃至「荒れ梅雨」にならないことを祈る。

当時、最も若いDF同好会として平成22年5月に発足した我がDF将棋同好会(盤讃会)も、はや5年の歳月が経過し、定例活動もとうとう50回を超えた。少々の紆余曲折を経てきたが、我が盤讃会は概ね順調に進展してきたのではないかと思われる。今後も一層の発展を期していきたい。

恒例の個人対抗戦からスタート。齊藤対鈴木照井対中村。和角は相変わらずの眼の調子もあって観戦のみ。今日の定例会の参加はと少人数ではあるが、いずれの組の個人戦の試合は中盤から終盤にかけて、見る者をがっちりと釘付けにさせ、かつ熱気あふれる中味の濃い面白い戦いが繰り広げられた。

齊藤対鈴木の戦いを見てみよう。小気味良いテンポの早い、スピーディーな、あたかも早指しのごとく、展開していて、見る者を飽きさせない楽しい将棋を味わせていただいた。しかし終盤に入ると、さすがにこれまでとは一変して、沈思黙考、明晰な頭脳を鋭敏に回転させ、様々なシミュレーションを巡らせ、時間をたっぷりとった指しへと舵を切ったやや重苦しい展開となった。

鈴木棋士は、ここが勝負どころとぐいぐいと押し相撲のごとく次から次へと積極果敢に攻勢を仕掛け、明らかに優位な形勢と見てとれたが、なかなか攻めきれない。齊藤棋士は、それをものともせずに、ひるまず、守りをしっかりと固めつつ、相手の手詰まりを察知して、これからはこちらが攻める番だと、一気呵成に反転攻勢を仕掛け、あれよあれよという間に追い詰めて勝負をものにしてしまった。

個人戦終了後、団体リレー戦に入る。A組:齊藤・中村、対B組:鈴木・照井。ルールは2回/人。

先手B組の振り飛車に対して後手のA組は居飛車で対抗。共に序盤戦はこれからの激しい戦いを見越してきっちりと玉の整備を進めていく。玉を整備した先手のB組は、いよいよ攻めに専念する。飛車・角・銀の三つの駒の協力態勢で後手陣営への突破を試みるも、なかなか効果的な攻めは出来ずに空振り。中盤の局面は一進一退というより、もつれにもつれた消耗戦を強いられるような戦いの様相。当事者は懸命にかなり先を読む頭脳を働かせ、相当な神経を使って最高の駒を指そうと非常な努力を試みているのが見る者の心を打つ。両陣営とも終盤の局面は激しい駒の衝突を繰り広げるも、形勢不明のまま混沌状態。熱気と静寂が同居するような不思議な雰囲気と空間を醸し出している。後手A組は、次第に相手の首を真綿で絞めていくようにじっくりと攻めのぼっていく。遂に△3六柱馬が決め手となって勝負を制す。

疲れた身体を癒すビールで乾杯。

「盤讃会」第50回例会

「盤讃会」第50回例会

- 実施日:平成27年5月13日(水)

- 実施場所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢・齋藤・四宮・鈴木・高村・照井・和角

将棋棋士の脳の働きを解明

4年ほど前に理化学研究所と富士通等の共同研究チームは、日本将棋連盟の協力を得て、プロ棋士が盤面を見て「次の一手」を考えるとき、脳の特定の場所が活発に働くことを、羽生善治名人らの参加した実験で突き止めた。34人のプロとアマの棋士が参加した研究で、脳のどの部位が活発化するかを機能的磁気共鳴画像診断装置(fMRI )で脳の活動を詳細に調べ、プロ棋士が瞬時に盤面を見極め、次の一手を直感で決める際の脳の働きを解明した。プロとアマの脳の比較研究で、視覚に関連した部位などの活動がプロの方がアマチュアに比べてはるかに活発に働くようだ。人工知能や直感を持つロボットの開発等につながる成果だとみられ、非常に注目された。プロ棋士の「判断」を脳科学で初めて解き明かす研究で、米科学誌「サイエンス」に発表した。

更に今年になって上記共同研究チームは、以前と同様に日本将棋連盟の協力の下、アマチュア三〜四段の有段者が参加して、前回と同様の脳の活動を調べるfMRI の中で将棋の問題を解く様子を観〜察した。将棋の棋士が直感的に戦略を決める際の脳の仕組みを、そしてそれと次の一手を直感で決〜める際は、脳の活動する場所が異なることを突き止め、共同成果として前回と同様に米科学誌「サイエンス」に発表した。日常生活で、次の行動を決めるときも、同様の方法で脳が働いている可能性があるとみられている。この次からは本テーマをもう少し詳しく、掘り下げていきたい。

和角初心者が波乱の幕開けを演出し、かつまた敗北の引き金を引く

JRA(中央競馬界)における明け4歳牡馬三冠競争を構成する春の皐月賞(中山競馬場)、秋の菊花賞(京都競馬場)とともにG1最高峰の夏の日本ダービー(東京優駿:東京競馬場)が開催される5月のさわやかな、すがすがしい新緑・若葉の時節が到来。今日もそう快な快晴の陽気下での将棋。

個人戦からのスタート。唐沢対四宮、斎藤対照井、鈴木対高村。

個人戦の戦いの中でも斎藤対照井の戦いは、当事者は苦しみながらの黙視黙考、はらはらしたり、内心はしめたとにやりとほくそ笑んだりして細やかな神経を使いはたして疲れてはいるのだろうが、見ている者を面白く魅了させていた。優勢な戦いを進めていたと思ったら一転して不利の状況に陥ったり、逆に不利な戦いを強いられていて、このままずるずると引きずられていってしまうのかと不安視しているといつの間にか反転攻勢の優勢に転じたりして戦局の展開が二転三転と変幻して見る者をくぎ付けにさせた。

後半戦は恒例の団体リレー戦。A組:四宮・和角・高村、対するB組:鈴木・照井・斎藤。ルールは2回/人。A組先行。将棋の何たるかもよくわからず、柄にもなく初心者和角の、開始早々、パートナーの意向・戦術を全く無視するかの如く、後のことはよろしくと一気に角交換へと波乱の戦端の口火を切る。

一方挑戦を受けたB組は、惑わされず着実に王将の堅固な守りの態勢へと進みながらも、飛車獲りへ突き進み、角を犠牲にした飛車の獲得に成功。この獲得飛車は、B組には後後になって、絶妙なタイミングを見計らって指す強烈な武器となり、逆にA組にとって失った飛車は手痛いダメージを食らう結果となる。中盤以降、戦局は力相撲の様相。A組は力負けしないようにと力を込めた攻勢を積極果敢に仕掛けていくも思うように攻め切れず、むしろじわじわと力負けの押され気味で、終盤になるにつれて確実にボディーブローのように効いてくる。初心者和角は、両サイドのパートナーの高村名人と四宮賢者人に宅せれば何とかなる、すべてはうまく転がっていくものと信じて無手勝流に指すも、残念ながらそれは甘い夢。ノータイムの直感早指しは結構冴えたものを感じさせてはいるが、あれこれとじっくりと多くの選択肢・シミュレーションを思い巡らせるのは却ってよくないのか、しまいには何が何だかよくわからなくなってしまうのか、悪手がひょいっと飛び出てくる始末。A組ついに白旗。

最高の気分の和気藹藹の懇親へまっしぐら、からからに乾いたのどを滑らかに潤す。

「盤讃会」第49回例会

「盤讃会」第49回例会

- 実施日:平成27年4月8日

- 実施場所:新宿将棋センター

- 参加者:唐沢・齋藤・鈴木・高村・照井・中村・分部・和角

最年長将棋棋士 内藤九段引退

|

現役最年長で棋聖・王位のタイトル通算4期、関西トップ棋士として長く活躍してきた将棋棋士、内藤国雄九段(75歳)が今シーズンの終了する3月で引退することとなった。内藤九段は昭和33年にデビュー、順位戦A組に通算17期在籍。飛車、角、柱の飛び交う様々な戦法を指しこなす棋風は「自在流」と呼ばれた。

現代将棋の主流戦法「空中戦法」の名称で知られる「横歩取り3三角戦法」は、将棋大賞で1994年度から新設の「升田幸三賞」の第1回授賞対象となり、また後に流行する「横歩取り8五飛」にも影響を与えた。詰め将棋作家としても発表作品は数千以上に上っており、数々の名作を世に送り出し、代表作として「玉方実戦初形」「攻方実戦初形」「ベン・ハー」がある。一方、演歌歌手としても「おゆき」でヒットを飛ばした異色の棋士として名をはせた。老兵は去ってゆく! 寂しい限りである。

ベテラン唐沢棋士の奥深い一手で勝負を制する

桜の花が爛漫と咲き誇る花時、1年のうちで人の心が浮き立つ時期。会社・官庁では新人を迎え新たな事業年度が、学校では新入生が加わった新学年がスタート。私たち盤讃会も新たな形でスタート。新年度第1回のこの日は、これまでの春暖の陽気が一変した非常に冷たい、肌にぐっと沁みるみぞれまじりの春雨が強く降り注ぎ、真冬に戻ったような恐ろしく寒々とした中でスタート。このような悪天候のせいか、将棋センターは心なしかいつもの様子とは違って非常に空いている。

2月と3月は事情により定例会としては休みとなったが、オープンの試合は行われた。個人戦からスタート。

中村対鈴木、分部対照井、唐沢対齋藤。各人時には天を仰いだり、うーんと唸ったり、ずうっと黙考して頭脳を激しく回転させて形勢挽回を図ろうとしたり、迫力ある熱戦を繰り広げ、当事者は勿論のこと、見る者を大いに楽しませてくれた。

|

4時頃に団体リレー戦へ移った。A組は唐沢・鈴木・齋藤、対するB組は和角・照井・中村。B組先行でスタート。両者とも自陣内の態勢を堅牢に構築していきながら、一手一手堅実に隙なく指し進む。両者とも地味ながらも、味のある試合運びを見せて、中々拮抗した息詰まる戦いの様相。一体どこまでが序盤か中盤か分らず淡々と派手さはないが、内に秘めたる力強い精気が漲るような緊張を強いられる戦いを見せている。どちらが先端の火ぶたを切って攻勢ないし切り込み突入をかけるのか興味津津。ついにしびれを切らしたB組が先鋒の役割を果たす。一気に終盤局面に入り両者入り乱れながらもB組がやや優勢の気配。ところがB組はミスらしいミスはしていないが、A組の攻め方が一枚上手のようで、B組はいつの間にか徐々にではあるが不利な展開模様。だがまだまだ反転攻勢のチャンスの可能性を秘めている。ところが冗談が飛び交う和気藹々の気分の中で、和角の、対面の唐沢ベテランに向かってある一言が形勢を一変させ、ベテランを目覚めさせてしまって、B組の大いなる敗因を導いてしまった。

|

「唐沢さん、かつては盤石で角張った四角形の将棋盤や敵陣へ刃向かっていく五角形の将棋駒のように力強さ・鋭さ・勢い・恐れを知らない若さなどが強く感じられていたと思われるが、ベテランともなると年と共に角は丸くなり、優しく、豊潤な思いやり、包容力も豊かになって気弱になられ、力量もずいぶん落ちたかもしれませんよね」と。唐沢ベテランは大いに発奮、抑えていた本来の実力/本領を発揮させて、強烈な意義のある奥深い一手を鋭く指し攻めて、B組は万事休す。

新年度最初の将棋を十二分に満喫して、懇親会へ直行。

|

■ 「盤讃会」第48回例会

- 実施日:平成27年1月14日

- 実施場所:新宿将棋センター

- 参加者:今井 唐沢 齋藤 佐久間 鈴木 高村 中野 中村 森 柳瀬 和角

- 平成26年度の将棋界(タイトル戦)を振り返って

第72期名人 羽生善治

|

- 第72期名人戦七番勝負 羽生善治4 - 0森内俊之

- 第27期竜王戦七番勝負 糸谷哲郎4 - 1森内俊之

- 第55期王位戦七番勝負 羽生善治4 - 2木村一基

- 第62期王座戦五番勝負 羽生善治3 - 2豊島将之

- 第39期棋王戦五番勝負 渡辺 明3 - 0三浦弘行

- 第63期王将戦七番勝負 渡辺 明4 - 3羽生善治

- 第85期棋聖戦五番勝負 羽生善治3 - 0森内俊之

史上4人目となる1300勝を最速(28年11ケ月)、最年少(44歳1ケ月)、最高勝率(7割2分3厘)で達成した羽生は、名人戦で4連勝と森内に雪辱して名人を奪取、王位戦では木村の悲願を退け、王座戦では関西若手・豊島の大きな壁となり、棋聖戦では森内を破って、四冠(名人・王位・王座・棋聖)となり、相変わらずの強さを見せつけた。羽生と同世代で名人・竜王であった森内は無冠に陥った。竜王戦は、防衛を目指す44歳の森内に、26歳の糸谷が挑戦。糸谷は、角換わり専門家としての序盤術に加え、不利な局面で追走する粘り強さや終盤の逆転術を見せてシリーズを制した。関西若手の力量を見せ、若手が破らなければならない壁である「「羽生世代」の厚い壁に風穴を開け、糸谷竜王の誕生で世代交代の流れが加速していくのか。渡辺は、年頭から並行して行われた正念場の戦いを制して、二冠を維持。30歳、これからが指し盛り。

睦月の将棋

「寒の入り」(小寒)から節分までの「寒の内」は1年で最も寒さが身にしみる頃、冬至は過ぎて日が長くなり始めたのに寒気は逆に厳しさを増してきた。しかしこのような厳しい寒さはなんのその、我々盤讃会の同志は仲睦まじく、今年度初の将棋を指す。

プロ将棋とアマ将棋の差とは何か。一つ大きな違いをあげるならば、持ち時間ではないだろうか。プロ将棋は一部早指し棋戦を除いて、どんなに短くとも3時間を切ることはないと思われる。一方アマチュアが3時間以上の将棋を指す機会は殆んどないであろう。我が盤讃会の新春初将棋は、柳瀬対中村、今井対中村、唐沢対柳瀬、唐沢対中村、柳瀬対佐久間、和角対森鈴木対森、鈴木対佐久間、中野対齋藤、高村対今井等各人入れ替わり立ち替わりの棋戦で、早指しもあれば、塾考・長考型の指しもある典型的なアマ将棋を楽しむ。午後1時半ごろからからスタートして午後5時半過ぎ頃までのこの4時間余りの棋戦で一体何局行われたか。総じて一局当たり1時間以内で終了か。早いところでは30分未満で終えるところも見られた。

|

|||

| 個人対抗戦 | |||

|

|||

| 個人対抗戦 | 団体リレー対抗戦 | ||

反対に唐沢対中村の棋戦では非常に長がーい長がーい熱戦が繰り広げられ、中々決着がつかず懇親会の参加にも大幅な遅刻。団体リレー戦では実戦よりも多彩なシミュレーションを駆使した感想戦の方がはるかに長い時間を費やした今井・森・中野チーム対鈴木・高村・齋藤チームの、互いに一歩も譲らない伯仲した対抗戦が行われた。

|

| 盤讃会万歳、今年1年も健勝で楽しい将棋を。本年もよろしく! |