2020年9月28日 更新

| ⇒ 情報ページへ | |

| 通算回数 実施日 |

テーマ / イベント名 |

|---|---|

| 第78回 12月11日(水) |

|

| 第77回 10月3日(木) |

|

| 第76回 7月11日(木) |

|

| 第75回 5月9日(木) |

|

| 第74回 2月15日(金) |

|

(画像は例外を除き拡大可能です) |

|

2019年12月27日 掲載

第77回「海外旅行研究会」例会

第77回「海外旅行研究会」例会

第78回例会が、令和元年12月11日(水)DF共用651会議室にて開催されました。

第1報告は、早乙女立雄会員による「ドイツ古城めぐりとオーストリア音楽と芸術を求めて!」で、ドイツのライン川下りに始まり、ロマンティック街道沿いの美しい旧市街と南ドイツの古城、そしてオーストリアのザルツブルグ、ウイーンなど、芸術の都を11日間巡られた旅の印象をご報告いただきました。

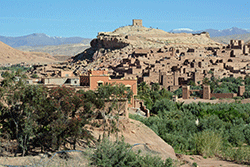

第2報告は、山本明男会員による「異文化を楽しむモロッコの旅」で、今年春にそれぞれモロッコを旅した3名の会員による報告の3回目。今回はSUV車に乗り込む夫婦2人の個人旅行で、各目的地でローカルガイドと落ち合い、モロッコ流のアバウトなもてなしの異文化体験を語ってもらいました。以下は2人からの報告概要です。

◇ ◇ ◇

懇親会は東京駅隣接サピアタワーのイタリアンレストランで開催し、今回より新会員1名が参加し、ワインを飲みながら、各人の海外体験談を交えた自己紹介で大いに盛り上がりました。

次回の第79回海外旅行研究会は、来年3月2日(月)を予定しています。皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。

(山本明男 記)

「ドイツ古城めぐりとオーストリア音楽と芸術を求めて!」早乙女 立雄

「ドイツ古城めぐりとオーストリア音楽と芸術を求めて!」早乙女 立雄

今年の9月に直行便でフランクフルトに到着。翌日ライン川クルーズ。ドイツの『父なる川』と言われる川の流域には古城の数々、ローレライの岩、ぶどう畑などが広がっている。樹木やぶどう畑が黄色に染まる秋の風景は、ひときわ美しい。

中世のロマン溢れる古城街道、童話の世界のような美しい街並みのロマンティック街道を走る。途中のハイデルベルクはドイツ最古の大学があることで有名な街。小高い丘の上に建つハイデルベルク城からは、中世の面影を残す旧市街が眼下に広がる。

ロマンティック街道のハイライトで、「中世の宝石箱」と言われる街がローテンブルグ。

城壁に囲まれた旧市街には、木組のルネッサンス風建築物が建ち並び、その街並みにはうっとり(写真❶)。

❶「中世の宝石箱」ローテンブルグ |

❷ノイシュヴァンシュタイン城 |

ロマンティック街道の旅のフィナーレを飾るにふさわしいのが、ノイシュヴァンシュタイン城。ワーグナーのオペラに登場する騎士の城をモデルに建てられたこの城は、その優美な姿から新白鳥城と呼ばれた(写真❷)。

絵葉書のような美しい山・川・湖に彩られた古都であり、音楽の都でもあるザルツブルグ。モーツアルトの生家もじっくりと見学。映画「サウンドオブミュージック」の舞台になったミラベル宮殿の庭園と、美しい郊外のロケ地までバスツアー。映画のシーンを思い出した。晩はミラベル宮殿コンサートを鑑賞。

ザルツブルグからウイーンに向う途中は、美しい山々、湖、川等のパノラマである。

ザンクト・ボルフガング湖畔では、オペラの舞台としても知られる「白馬亭」にて、マス料理の昼食を賞味。

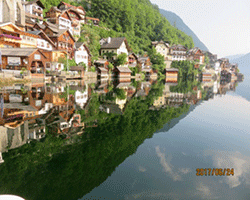

世界遺産のハルシュタット湖畔は非常に美しい。湖畔に建ち並ぶ教会と家並の美しさは世界の湖畔の町でもひときわ旅人の心をひきつける(写真❸)。

❸ハルシュタット湖畔 |

❹シェーンブルン宮殿 |

❺楽友協会・ ウイーンフィルコンサート開始前 |

ウイーン市内では、ひときわ込み合う目抜き通りのケルントナー通りを、シュテファン寺院からオペラ座まで散策。まるで浅草の仲見世通りのような込み具合。

少し郊外の、ハプスブルク家の夏の離宮・シェーンブルン宮殿を見学。夕方は、前もって予約してあった楽友協会での「ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団コンサート」を聞いた。ニューイヤコンサートをTVで見ていたので、「黄金の間」の間近の席で鑑賞できたことは感動的であり、一生の思い出となった(写真❹)(写真❺)。

「異文化を楽しむモロッコの旅」山本 明男

「異文化を楽しむモロッコの旅」山本 明男

GWに夫婦2人で念願のモロッコ周遊10日間の旅に出た。カサブランカから半時計回りで日本の1.2倍もあるモロッコの主要観光地をSUV車で一回りするハードな行程でした。英語が堪能なベルベル人運転手が添乗員代わり、各訪問地で現地ガイドと落ち合うというスリリングな旅。カサブランカ空港では運転手が現れるまで1時間半も待たされ、モロッコタイムの異文化に直面、すべて“アラーの神の思し召し”と覚悟を決めた。

最初の訪問地マラケッシュではメディナ(旧市街)のリアド(中庭のある豪邸を改造した宿)に宿泊。市民憩いのジャマ・エル・フナ広場を散策した後、近くの老舗レストランで名物タジン料理(タジン鍋を使ったモロッコの蒸し焼き料理)を堪能。食後はベリーダンス鑑賞と充実した1日目を過ごした。

2日目はイヴ・サンローランが晩年購入・経営していた植物園とイスラム美術が融合したマジョレル庭園を見学、次にアルハンブラ宮殿に負けないと言われるバヒア宮殿とサード朝の墳墓群を見学。この日の現地ガイドは、街中の店主や警官など誰とでも気さくに挨拶を交わす陽気なおじさんでマラケシュでは知らない人はいないとか。驚いたことに切符売り場の長い列に並ばずに交渉で切符をget、しかも出口から入ると早く見学できると人の流れに逆行。コネと駆け引きがあれば、どうにでもなるモロッコ流交渉術にビックリ。

❶ベルベル人民家でミント茶をいただく |

❷砂漠とオアシスにまたがるカスバ街道と町並み |

3日目は世界遺産の要塞化されたアイト・ベン・ハッドゥの村で、今も暮らすベルベル人の民家を訪ねてミント茶をいただき(写真❶)、モロッコの中央にまたがるアトラス山脈の長い山道を走破。途中要塞が点在するカスバ街道を走り、川沿いのオアシスと砂漠の町が広がる雄大な景色に感激(写真❷)。そしてロッククライミングの聖地でもあるトドラ渓谷で一休みした。夕方、サハラ砂漠の入口エルフードに到着、そこから4WD車に乗り換え、メルズーガの砂漠にあるホテルに宿泊。食後は真っ暗闇の砂漠に光る満天の星に感激した。

❸サハラ砂漠のデラックステント |

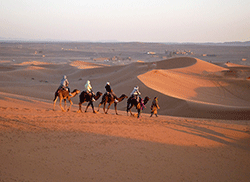

❹ラクダにのんびり揺られて |

❺ベルベル人の民族衣装と旗をまとって |

翌朝、暗い内にラクダに乗り、砂丘からサハラ砂漠の日の出を観賞。午後はまたラクダに1時間揺られて砂漠のデラックステントに宿泊(写真❸)。その晩は猛烈な砂嵐でテントから外出できず、夕食は深夜にずれ込み、サハラ砂漠の厳しさを実感した。次の朝も砂漠の日の出を眺め、ラクダに乗り、ゆっくりとサハラ砂漠を後にした(写真❹)(写真❺)。

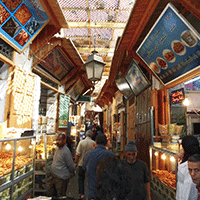

次の目的地は世界一複雑な迷宮都市、フェズ。1000年以上前にイスラム王朝の都として信仰・芸術・商業で繁栄した古都で、今は5千軒に35万人が居住(写真❻)。この町に住むガイドの案内で曲がりくねった迷路を練り歩き、ここに住む人達の躍動感を肌で感じた(写真❼)。次になめし皮職人地区タンネリ・シュワラに立ち寄り、伝統的なめし皮作りを見学した。

❻迷宮都市フェズ旧市街の眺望 |

❼活気づくフェズの食料品街 |

さらに峠を越えて世界遺産、青の町シャウエンへ。雑誌に紹介される女性好みのメルヘンチックな青と白のコントラストの景色が広がる(写真❽)。15世紀末以降スペインから逃れたイスラム教徒が住み着いた谷あいの秘境でスペイン語も通じる。ここでも中国人旅行客が増加傾向で、中国人経営のホテルや土産物店があるのには驚いた。

❽シャウエンの朝市 |

そろそろ旅も終盤となり大西洋岸にある首都ラバトに立ち寄り、元国王のムハマンド5世の霊廟を見学。海からの侵略と難民が逃げ込む複雑な歴史を持ち、近年は商業と貿易で栄え、今は行政の中心で王宮がある庭園都市でもある。ラバト出身のガイドは途中からイスラムの教えでどれだけ自分・家族が助けられたかを熱弁し、宗教と生活の強い絆を感じた。

最後はカサブランカに戻り、街のシンボルでもあるハッサン2世モスクを見学。莫大な費用と8年をかけて1998年に完成した世界で7番目に大きなモスク。広大な敷地には8万人を収容できる。塩害にも耐えるチタン製扉や溜息の出るような精密な装飾品の数々、国王が威信をかけた「海の上に建つモスク」とも呼ばれる芸術作品である。

10日間国内を駆け巡る詰め込みツアーではあったが、モロッコの長い歴史の中に異文化が入り混じり、そこでたくましく生活する人々に触れ、大人の好奇心を満たしてくれる想い出に残る旅でした。

2019年10月31日 掲載

第77回「海外旅行研究会」例会

第77回「海外旅行研究会」例会

第77回例会が、令和元年10月3日(木)DF共用760会議室にて開催されました。

第1報告は、濱本龍彦会員による「人生における海外を振り返る-その2-」で、前回に引き続き現役時代に出張・駐在・旅行で世界中を飛び回られた延40年間に渡るご経験の後半を、海外出張の合間に訪れた心に残る世界各地の写真と当時の想い出話を交えながら熱く語っていただきました。

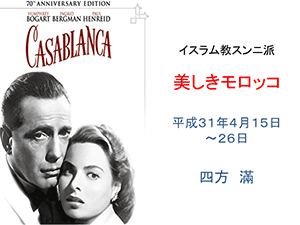

第2報告は、四方満会員による「美しいモロッコ旅行」で、前回の常信会員に続きモロッコ旅行報告の第2弾です。今年4月にモロッコを12日間周遊された際の各地でのエピソードを、四方会員ならではの少し違った視点からご報告いただきました。旅行前に都内のモロッコ料理店を訪れ事前勉強されるなど、モロッコの歴史や文化の魅力を探求する強い意気込みを感じました。

第3報告は、保坂洋会員から、前々回の「オランダ 感動の三街歩き」旅行の続きとして「ベルギー 三街歩き」をご報告いただきました。どこでも絵になりそうな美しいベルギーの街並みと、そこに集う人々の日常が手に取るように感じられる写真と軽快なトークで、一緒に街歩きを疑似体験することができました。以下は3人からの報告概要です。

懇親会は日本ビル地下の御食国レストランで、地ビールを飲み、鍋を囲みながら会員皆さんのホットな体験談で大いに盛り上がりました。

次回第78回の海外旅行研究会は12月11日(水)を予定しています。どうぞお楽しみに!

(山本明男 記)

「人生における『海外』を振り返る」-その2-

濱本 龍彦

「人生における『海外』を振り返る」-その2-

濱本 龍彦

前回の報告「海外ビジネス プラス その忙中閑での寄り道 心に残るシーン」の続編です。

事業経営のための2回目の米国駐在のあと、航空機ビジネスに約3年間関わりました。交渉の場は、朝早くからのパワーブレックファースト、駐機中の交渉相手の自家用機の中、ホテルのラウンジなど変化に富んでいました。特に欧州に出かけることが多く、忙中閑はできる限り知らない土地へショートトリップ。フランスではツールーズなどを起点に列車を使いましたが、車窓に豊かな田園が展開し、ワインづくりも見て、美食の国と言うが、さもありなんという思いを強くしました。英国ではバース(写真1)およびその近郊の田舎村、キャッスルクームが印象に残りました。その他欧州の各地(写真2)を訪れ貴重な経験でした。

その後、米国会社のコーポレートガバナンスを担うため3回目の米国駐在をしました。

|

|

| 写真1:英国 バース ローマンバス | 写真2:オランダ アムステルダム 運河の夜景 |

カリフォルニアには歴史を感じられる場所が少ないのですが、スペインがキリスト教布教と同時に占領地の統治の手段として、サンディエゴからサンフランシスコ北に至る地に設立したミッション(伝道所、全部で21か所あります)を訪れると歴史の風に触れるように感じます。

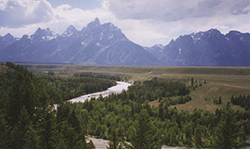

ラスベガスの西部にグランドサークルと呼ばれ、グランドキャニオン、モニュメントバレー、ザイオン、ブライスキャニオンなど国立公園が集中している地域があります。さらにその北へ足を伸ばせば、世界で初めて国立公園に指定されたイエローストーン(写真3)さらにグランドティトン(写真4)、西へ行けばデスバレー、ヨセミテなど多くの国立公園があり、それぞれに見どころがあります。米国の旅は「自然を訪れる」を特にお勧めします。

|

|

| 写真3:米国アイダホ州、モンタナ州、ワイオミング州 イエローストーン国立公園 オールド フェイスフル ガイザー(間欠泉) |

写真4:米国ワイオミング州 グランドティトン国立公園 |

厳しい海外ビジネスでしたが、その忙中閑の寄り道も得難い経験でした。寄り道のひとつひとつは仕事の合間の短い時間にすぎませんが、塵も積もれば山、それも宝の山になったと思います。

「美しいモロッコ旅行」 四方 満

「美しいモロッコ旅行」 四方 満

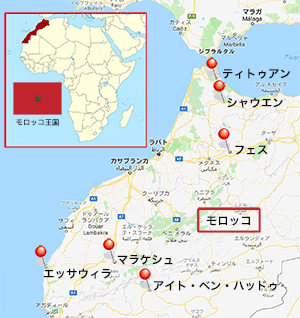

|

アフリカのモロッコのイメージは「サハラ砂漠」「ラクダ」「イスラム文化」そして「ヨーロッパとアフリカの玄関口」等が挙げられるが、中学時代に観たハンフリー・ボガードとあの素敵なイングリッド・バーグマンが共演する名画「カサブランカ」は忘れられない。

美しきモロッコには、素敵な人に会える街並みと本物のイスラム文化に出合える親日家の印象を持っていた。モロッコに進出している日本企業数は南アフリカに次いでアフリカ大陸で2番目であり、我々にとっては安心して親しめる国のイメージがあった。3~6人の子供がいる大家族が多く、人口増加が著しい。直近30年にはアフリカ全体で人口倍増が見込まれている。少子化が進む我国との差を実際の目で見ようとモロッコ旅行を計画した。

旅行会社クラブツーリズム企画の「ビジネスで行くモロッコ一周12日間の旅」に夫婦で参加した。モロッコの主要都市と観光地を巡る贅沢な旅行である。

|

成田からドバイを経由してカサブランカまで23時間の長旅で、後期高齢者夫妻にはキツイものであった。しかしさすがに世界有数のサービスを誇るエミレーツ航空であり、ゆったりした空間で映画を観て過ごし、美味しい料理とワインを満喫することができた。

1.ジブラルタル海峡を渡る

幅14kmの海峡は霧の中にあり、大西洋と地中海を跨ぎ、ヨーロッパとアフリカを結んでいる。多くの人種、荷物、車などが行き交い、その中でキリスト文化とイスラム文化が混在している。

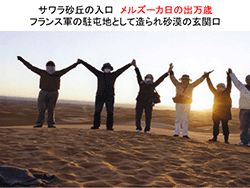

2.ラクダの隊列の玄関口 メルズーカ

|

|

|

世界一大きいサハラ砂漠の北西に位置するモロッコのメルズーカは、フランス軍の駐屯地として造られた砂漠の玄関口である。今回はラクダ隊の前進基地に宿泊。

3、ハリウッド映画のロケ地 ワルザザート

砂漠の中に忽然と現れるロケ地では、これまで「アラビアのロレンス」「ナイルの宝石」「アレキサンダー」等のハリウッド映画が撮影されている。ロケ地の映画セットを眺める。

4、モロッコ一の都市 カサブランカ

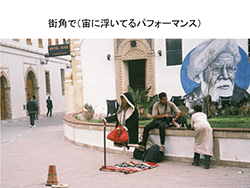

繊細な装飾が施された高さ200mのモスク、街角で宙に浮いているパフォーマンス、不思議な光景であり感動的であった。

|

|

ベルギー 三街歩き 保坂 洋

ベルギー 三街歩き 保坂 洋

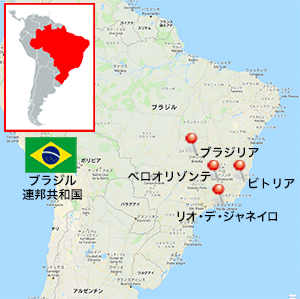

2018年6月、オランダ、ベルギーと旅しましたが、今回は前回のオランダに続き、後半のベルギー編です。ベルギーの面積は九州とほぼ同じ、人口1,100万人ほどの国で、公用語はフランス語、オランダ語、ドイツ語です(写真1)。

首都のブリュッセルは、小さ過ぎず大き過ぎず、新しい街並みと旧市街が適度に混じり合った素敵な街です。旧市街は、ヴィクトル・ ユーゴーが世界一美しい広場と絶賛したグラン・プラスを中心に、瀟洒な街が広がります。個性的な店が連なる中、妻の眼に留まった紳士服屋にふらりと入り、私の普段着のジャケットとシャツを購入しました。長過ぎる袖丈は2階の工房で詰めてもらいました。

散策していると一軒の店から歓喜の大歓声が上がりました。大きなディスプレイでTV観戦しているスポーツバーです。丁度サッカーワルドカップをやっているので、ベルギーが得点したのだと思いましたが、ホテルに帰り、それは日本がドイツを相手に2点目を入れ2対0とした時と分かりました。するとあの歓喜の大歓声の心は? 隣国ドイツへの感情が思わず現れたものと理解しました。隣国と仲良く付き合うことは何処も難しいのですね。

|

|

| 写真1:世界で最も美しい広場グラン・パレス (ブリュッセル) |

写真2:地元の人で賑わうブラッセリー(ビアホール) (ブリュッセル) |

ブリュッセルの名所として、人魚像、マーライオンと並び、世界三大ガッカリ像の一つと言われる小便小僧が有名です。グラン・プラスからほど近い像の前は、大勢の人だかりができ、周囲には見物客の笑顔が溢れています。近隣の店には何倍も大きなプラスチック製の人形が飾られ、本物の引き立て役としてユーモアを誘います。サイズのせいでガッカリと言われるのかもしれませんが、決してそのようなことはなく、観光客の笑顔の中心で小さな少年は、精一杯愛嬌を振りまいていました。

ベルギーといえばビールです。125か所の醸造所、1,547種類のビールがあるそうです。色、味、香りからアルコール度数に至るまで多様でバラエティに富んでおり、同じ味わいのビールはないといわれます。我々が選んだビールは、芳醇な香りと深みのある味わいが特長で、周囲のリラックスした雰囲気の中で、とても美味しく堪能できました。ちなみに、1人当たりの消費量1位はチェコ、日本は50位ですが、ベルギーは24位です(写真2)。

お菓子では、ワッフルとチョコレートが著名です。これらも本場で味わいましたが、ビール同様、あまりに種類が多いので、とても制覇はできません(写真3)。

|

|

| 写真3:古いショッピングアーケードの ギャルリー・サン・チュベール(ブリュッセル) |

写真4:鐘楼からのブルージュ展望 |

ブリュッセルから1泊のエクスカーションに出掛けました。中央駅から列車で1時間、街そのものが「屋根のない美術館」とも呼ばれるブルージュです。欧州5指に入るという美しいマルクト広場を中心に旧市街が広がり、50以上の橋が架かる水の都です(写真4)。

小さな運河クルーズ船から見る風景は白鳥の目線、目の前に石造りの整った街並、手入れの行き届いた花壇をもつ家、水辺の近代的なオブジェ、ビール片手にくつろぐ人々、橋の上にはカメラを構えた観光客と流れるように風景が展開します。

下船して街を歩くと、水辺と街並のバランスが絶妙、足元の低い橋をくぐるクルーズ船、岸辺でパーティを開いてから一同で船を楽しむ人々、広場ではクラシックカーを並べての結婚式と、楽しい風景が満載でした。47個の鐘が組み込まれたカリヨンのある高さ83mの鐘楼からは、これらの眺めが一望できます(写真5)。

聖母教会には、街の人気者、ミケランジェロの聖母子像があります。

宿はホテルではなく、数部屋しかないB&Bに泊まりました。質素ですが清潔で、とても居心地良く過ごすことが出来ました。

|

|

| 写真5:運河の小路巡り(ブルージュ) | 写真6:レイエ川岸のグラスレイの街並(ゲント) |

ブリュッセルに帰る前にゲントで途中下車しました(写真6)。実は当初の計画にはなかったのですが、ブリュッセル中央駅で切符を買う手伝いをしてくれたインフォメーションのおばさんから「小さいが、素晴らしい所なので是非立ち寄るように」と強く薦められたからです。小さいと言ってもベルギー第3の都市です。駅からトラムに乗りコーレンマルクトまで行くと、旧市街が現れます。ブルージュのように水路が入り組んではいませんが、レイエ川にはクルーズを楽しむ人達が大勢います。川辺には壮麗なギルドハウスが立ち並びます。聖ハーフ大聖堂では、中性フランドル絵画の最高傑作と言われる「神秘の子羊」(1432年ファン・エイク兄弟作)を鑑賞しました。

ベルギーの3つの街を散策しましたが、旧と新が適度に混じり合った落ち着いた街の景観、そこに時間の流れに身を任せるかのようにリラックスして過ごす人々の様子が印象的でした。かなり動きが不自由と思われる高齢者もマイペースで楽しんでいます。これから100歳社会を迎えようとしていますが、一つのヒントをもらったような気がしました。

2019年7月20日 掲載

第76回「海外旅行研究会」例会

第76回「海外旅行研究会」例会

第76回例会が、令和元年7月11日(木)DF共用会議室にて開催されました。

第1報告は常信伊佐夫会員による「魅惑の国モロッコ紀行」で、アフリカ西北に位置する自然・文化・民族と歴史に富んだモロッコ王国を10日間かけて周遊された旅の印象を明快な説明と写真でご紹介いただきました。

続いて第2報告は、濱本龍彦会員による「人生における海外を振り返る」のテーマで、現役時代に出張・駐在・旅行で世界中を飛び回られた延40年間に渡るご経験を、詳細なデータと数多くの写真・記事などを使い、海外生活の総括として熱く語っていただきました。今回は時間の関係ですべての報告を終えることができず、残りは次回例会にて引き続きご報告いただくこととなりました。以下は両氏からの報告概要です。

懇親会はサピアタワー内のイタリア料理店で開催し、今回は海外旅行や出張での旅の失敗談やサプライズなどの話題で大いに盛り上がり、ワインを飲む量に伴い会員皆さんの活発な談話が続きました。

次回第77回の海外旅行研究会は10月3日(木)を予定しています。どうぞお楽しみに!

(山本明男 記)

「魅惑の国モロッコ紀行」 常信伊佐夫

「魅惑の国モロッコ紀行」 常信伊佐夫

何年か前に海外旅行は今回で終わりにすると宣言したものの、きっぱりとはやめられずその後もポーランドや台湾へと旅行を続けてきた。現在の自分の年齢や体力、気力を考え、今度こそ本当に終わりにしようと心に決めて4月にモロッコに出かけた。

モロッコについて予備知識は全くなかった。ただイングリッド・バーグマン主演のアメリカ映画「カサブランカ」の影響か、「モロッコ」イコール「カサブランカ」の記憶があった。

今回モロッコに行ってみたいと思ったのは、青い町「シャウエン」という今まで知らなかった世界の写真を見掛けたことと、以前から砂漠の写真を撮りたいと希望していたことが作用した。

20時間を超える苛酷なフライトに耐えるため、併せてこれが最後という気持ちから飛行機はカタール航空のビジネスクラスを選択した。結果的に良かったと思う。ソフト、ハード面で十分満足し、長時間のフライトでも疲れを感じることなく今回の旅行を思い出深いものにしてくれた。

|

| 写真① 青い町シャウエンにて |

|

| 写真② 砂漠の日の出 |

|

| 写真③ らくだに乗ってホテルへの帰途 |

結構ハードな行程で、ツアーメイトから「大丈夫ですか」「お元気ですね」と声を掛けられたが、世界に名を馳せる迷路の町「フェズ」での長時間徒歩観光でも迷惑を掛けることなく歩き通せた。最後の旅行だと思いつつ、逆にまだいけるかな、と変な自信を抱いた。

楽しみにしていた「シャウエン」の町では、歩きながらカメラのシャッターを切り続けた(写真①)。何枚かはモノになると思える写真が撮れている。肝心の砂漠の写真は、らくだに乗って砂丘に向かった朝が強烈な砂嵐で、一眼レフを構えることもままならず、辛うじて前日の夕景を撮った写真に慰めを見出している(写真②、写真③)。

モロッコには8つの世界遺産があるが、今回の旅行ではこのうちの5つ(ティトゥアン、フェズ、アイト・ベン・ハッドゥ、マラケシュ、エッサウィラ)を訪れた(写真④)。実際に見ることでそれぞれに世界遺産の評価を受けた意味が伝わってくる。イスラム文化の国を旅行するのは初めての経験だが、宮殿をはじめ教会その他建造物の美しく精緻な彫刻や芸術性溢れる設計に感嘆する。

|

|

| 写真④ 世界遺産 アイト・ベン・ハッドゥ | 写真⑤ フェズの皮なめし工房 |

|

| 写真⑥ マラケシュのフナ広場 |

同時にモロッコの皮革製品をはじめとする特長ある工芸品の製作行程をいくつか見学し(写真⑤)、長い歴史の中で育まれてきたその文化の背景を知り魅力を感じた。

道に迷ったら満足にもとには戻れないと感じるフェズや、マラケシュのスーク(市場)には多様な商品が潤沢に並べられ、行き交う人々も多く活気を帯びた賑わいにこの国の力を感じる(写真⑥)。

立憲君主制だが、現在の国王ムハマンド6世主導で社会改革が進んでいるそうだ。特に女性の地位が高められたとのこと。ムハマンド6世は来日したこともあり、日本食を好むという。島根県の「仁多米」がお気に入りとか。今まで知らなかったが、モロッコで獲れるタコの大半は日本に輸出されているそうだ。今回自分の目で見て知識を得た結果、モロッコに親近感を持つようになった旅行であった。

![]() 常信さんの写真はこちらのアルバムにも掲載しました

常信さんの写真はこちらのアルバムにも掲載しました

「人生における『海外』を振り返る」〈その1〉 濱本 龍彦

海外研究会での報告としては異色であり、研究会の報告としては、はみ出しと言ってもいいかもしれません。何ごとにも終わりがありますが、2015年に、40年間の「海外」に一応の終止符を打って、纏めていたものの報告です。今は国内の旅を満喫しています。

今回の報告は2部に分け、第1部は、データ・数字から「海外」の総決算をしました。「海外」とは、海外出張、海外駐在、海外旅行です。初めての「海外」は1975年のフィリピン出張であり、最後は2015年のフランス、スペインへの旅行でした。その間出入国は270回余り、訪れた国は41か国でした。1年間に最高18回の海外出張もありました。利用したホテルは500余り。計算すると約11年間はホテルでの生活でした。

第2部では、海外出張、海外駐在という海外ビジネスの中での、空き時間、忙中閑における過ごし方をご紹介しました。但し、全部を説明する時間がなく、残りは次回例会へ持ち越し、〈その2〉として報告することにします。

海外ビジネスはどの案件も、その内容、定められた期限など極めて厳しいものでありました。実は、海外ビジネスで発生する空き時間、忙中閑の過ごし方にも苦労しました。第2部はこの忙中閑での小旅行の報告でした。交渉事が多かったので双方の都合により空き時間が生じることがしばしば生じました。忙中閑の過ごし方と言えば、一見“優雅に”聞こえるかもしれませんがそうでもありません。

- 何をするかの準備なしに、生じることが多い。 しかも時間的な制約はきついから計画不足で思い付き的な行動にならざるを得ない。海外旅行とは違う点である。

- ビジネスの忙中閑の過ごし方は、当然ながらすべて費用は 自己負担、また行動に伴うリスクは、時間管理を含めてこれもすべて自己帰属である。

それを頭において忙中閑の過ごし方の計画が必要でした。過ごし方は 街を歩き・知り、人の動きを知る Traveler であるのが基本ですが、ビジネスを離れた場での自分の知識、 趣味、楽しみを拡げるためにも活かしたつもりです。

|

|

| 写真① コカコバーナ海岸 | 写真② イパネマ海岸のレストラン |

|

|

| 写真③ ウルカ地区から コルコバードの丘を望む |

写真④ コルコバードの丘からリオの街 ポン・デ・アス―カ |

今回報告した1つにブラジルがあります。ブラジルには資源開発、製鉄所建設などの案件で10回以上出張しました。1976年が初めての出張でしたが、当時は羽田からアンカレッジ、ロサンゼルス、ペルーのリマ、そしてリオ・デ・ジャネイロ経由です。26時間のフライトでした。着いたのは、暑く、喧噪の旧空港でしたが、リオの海岸沿いの道を走っていると、砂浜と街と所々の見える巨大な岩山の景色に長旅の疲れも飛ぶような思いをしたものです。

|

コカコバーナの海岸を散歩し(写真①)、少し進むとイパネマ海岸(写真②)。映画「イパナマの娘」の舞台です。コルコバードの丘(710m)には巨大なキリスト像(台座を含めると38m)が設置されています。ここからの景色は素晴らしい。リオの街、海岸、ポン・デ・アス―カ(砂糖山)も一望です(写真③、写真④)。

ブラジリアでの官庁との交渉、ベロホリゾンテでの資源案件調査、ビトリアでの製鉄所建設状況の把握など、ブラジル各地を訪れました。日本から移民した日系人が当時70万人と聞いていましたが、皆さんのお蔭で日本、日本人への特別な信頼感があることを実感し、私たちのビジネスにも好影響をもたらしていると思います。

2019年5月24日 掲載

第75回「海外旅行研究会」例会

第75回「海外旅行研究会」例会

第75回例会が、令和元年5月9日(木)DF大会議室にて開催されました。

第1報告は戸田邦男会員による「自然と芸術を訪ねてのオーストリア旅行」で、ご夫婦で訪問地や日程を調整しながら、オーストリアの雄大な大自然を満喫し、著名な美術館で美術鑑賞されるなど、ゆったりと贅沢な旅程の旅をご紹介いただきました。

続いて第2報告は、保坂洋会員による「オランダ 感動の三街歩き」で、アムステルダムとハーレム、デンハーグの三都市を巡り、運河と自転車が交通手段のオランダ人の日常生活をじっくりご紹介していただきました。

以下は両会員からの報告概要です。懇親会は丸の内トラストタワー内のイタリア料理店で開催し、旅のスタイルとワインにこだわる会員の皆さんの活発な談話が続きました。

次回第76回の海外旅行研究会は7月11日(木)を予定しています。どうぞお楽しみに!

「自然と芸術を訪ねてのオーストリア旅行」 戸田 邦男

「自然と芸術を訪ねてのオーストリア旅行」 戸田 邦男

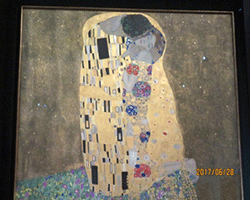

一昨年の2017年6月16日から7月2日まで17日間、夫婦でオーストリアを旅した。オーストリア訪問は今回2度目となる。前回はハンガリー、チェコ、オーストリアのツアー旅行であり、ウイーンでの自由時間には、クリムトを追いかけての駆け足美術館巡りに終始した。今回はもう一度ゆっくり鑑賞したいとの思いに加え、音楽鑑賞、更にオーストリア・アルプスなど、自然も満喫すべくオーストリア国鉄を使って少し余裕のある自由旅を計画した。

インスブルグ (3泊)を始点に、ザルツブルグ(3泊)、ハルシュタット(2泊)、ウイーン(7泊)と15泊の旅程。

標高2000mを超えるアルプスの山々に囲まれたインスブルクはチロル州の州都、冬季オリンピックが2度も開催された街である。ノルケッチ連峰へとケーブル、ロープウエイを乗り継ぎ山頂へ登る。眼下にインスブルグの清々とした街並みやオリンピックのジャンプ台等の絶景のパノラマをぞんぶんに味わうことができた(写真①)。

次にザルツブルグへ向かう。

「塩の城」という意味の名を持つこの町は周囲の岩塩坑から産出される塩の取引で繁栄を続けてきた。またモーツアルトが生まれた音楽の都としても有名、「ザルツブルグ音楽祭」は世界でも屈指の音楽祭である。今回我々の訪問時期が遅いため鑑賞できなかったが、サウンド・オブ・ミュージックの舞台になったミラベル宮殿でのチェロとピアノのデュオコンサートを聴くことができた。

|

|

| 写真① インスブルグの全景 | 写真② シャーフベルク山(中央が私) |

我々の宿はホーエンザルツブルグ城塞を正面に臨むローマ時代に作られた古い石畳の道沿いに建てられており、悠久の歴史を感じ考え深いものであった。市内からバスと船を乗り継ぎ、シャーフベルク登山鉄道の湖岸駅へ到着する。そこから1893年に完成した歴史ある登山鉄道に乗車して山頂へ。ヴォルフガング湖、モント湖、アッター湖、ダッハシュタインの山々を360度見渡せる迫力あるシャーフベルク山の展望台からの眺望は感動ものだ(写真②)。

ザルツブルグからハルシュタットへ

|

| 写真③ ハルシュタットの街並み |

ハルシュタット湖に姿を映す絵のように美しい街、ハルシュタットは紀元前1,000~500年頃,その裏山に眠っていた豊富な岩塩を求めて移住してきたケルト民族を起原とする。ケーブルカーで山に登り、ひんやりとした世界最古の塩坑を見学する。一部は現在でも操業中ということでたいへん驚く。また反対側に位置する世界遺産の展望橋からの眺望は筆舌に尽くし難い。背後にそびえるグリッペンシュタインへとロープウエイを乗り継いで山頂を目指す。途中氷河に削られた岩肌を眺め、残雪の点在する山道を散策していると突然、羊の大群に囲まれ右往左往していたのも良い思い出となった(写真③)。

最後はウイーンの1週間

ウイーンを拠点に1日目はドナウ川流域で一番美しいといわれるヴァッハウ渓谷のクルージング、2日目はアルプスを越えた最初の鉄道セメリング鉄道に乗車しグラーツへ。セメリング鉄道の特徴は緑豊かな山々の間をいくつもの美しい石つくりの橋やトンネルで越えていくことである。1998年に鉄道としては世界初の世界遺産に登録されている。

残りの5日間は芸術鑑賞

|

| 写真④ クリムトの接吻 |

ベルヴェデーレ宮殿上宮、アルベティーナ,レオポルド、美術館、美術史博物館、分離派会館セセッシオンでは、クリムト、エゴン・シーレ、フリューゲル、フェルメール、ラファエロ等、数々の大家の作品を見て回わる。クリムトの作品は現在、都美術館で公開中だが、東京でのクリムトとの再会も楽しみだ(写真④)。

また国立オペラ座でのオペラ鑑賞には2日間連続で通った。ウイーンフィルの本拠地楽友協会でのウイーンフィルの定期演奏会を楽しみにしていたが、既に終了していて聴くことができなかった。代わりに若手演奏家による素晴らしいチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲にであえたが念願のウイーンフィルのコンサートは3度目のウイーンにとっておこう。

1週間あっても慌ただしいウイーンであった。

オランダ 感動の三街歩き 保坂 洋

昨年2018年6月8日から18日までの11日間、オランダ、ベルギーへ夫婦で旅した中で、今回は8日から12日まで過ごしたオランダでのレポートです。

定刻通り成田を飛び発ったのですが、中継地のデュッセルドルフへ着くと、アムステルダム行の飛行機がキャンセルとの報、理由は雷雨のようですが、昨年に続き今年も中継地で一泊することになってしまいました。

翌朝、飛行機の窓から運河を利用して陸地を確保していることが分かるアムステルダムに到着、日本で予約した指定のテスラ社の電気自動車タクシーに乗り、ようやくホテルでくつろぐことが出来ました。

オランダは九州程の面積で、人口1700万人、国土の半分以上が海抜1m以下、1/4が海面以下という水との闘いで有名な国です。

首都のアムステルダムは、5本の馬蹄形運河を中心に、大小165の運河と1300余りの橋があり、整った旧市街の街並、緑の並木、そして運河が織り成す独特の綺麗な風景を求め、沢山の観光客が集まっています。名所も多く、東京駅のモデルになった中央駅、街の起点ダム広場、王宮、アンネの家、ムントタワー、シンゲルの花市、マヘレの跳ね橋、ペギン会修道院、国立美術館、ゴッホ美術館などがありエンジョイできました(写真①)。

|

|

| 写真① アムステルダム ムントタワー | 写真② アムステルダム 運河での演奏を楽しむ人々 |

土日に当たったので、大変な人混みでしたが、思い思いにのんびりと休日を過ごすオランダの人々のリラックスした姿に日本とは異なるカルチャーを感じました。運河に船を走らせて楽しむ人々もいて、パーティを行い陸地の観光客とエールの交換、ブラスバンド倶楽部と思われる人々はゆっくり走る船で演奏し陸の観光客を観客にして盛り上がるといった具合です。運河沿いには、サンドイッチとPETボトル飲料を手元に置いて、通り過ぎる船を眺めつつ談笑している人々が大勢います。衣服は皆質素です(写真②)。

アムステルダムから電車で15分、ハーレムに足を延ばしてみました。聖バーフォ教会のパイプオルガンが有名です。しかし、観光客は殆どおらず、普通の暮らしぶりが垣間見える静かで整った心暖まる小さな街並でした(写真③)。

|

|

| 写真③ ハーレムの街並み | 写真④ デンハーグ ビネンホフ |

デンハーグは、役所など機能が全て揃った事実上の首都と言われています。近代的な街並みと旧い街並みが混在し、郊外に出れば自然が豊かなところです。見所はビネンホフという13世紀に建てられた国会議事堂、騎士の館などが集まった区域です。その一角にフェルメールで有名なマウリッツハイス美術館があります。アムステルダムのようには観光客は多くありませんので、ゆっくりと鑑賞することができました(写真④)。

ここでカルチャーショックを受けたのは、自転車で帰宅するサラリーマン達の姿です。一目散に自宅へ自転車を走らせる姿は、日頃見る大手町のサラリーマン達の帰宅する姿と何と違うことか。皆質素な身なりです。ここでも豊かな生活とは何かを考えさせられる光景でした。

旅する前に、長い欧州駐在経験のある会員から「オランダの料理は不味いですよ」と聞かされていました。庶民的な店を利用しましたが、何処も丁寧な接客で、美味しい料理でした。流通の発達した現在は、改良されているようです。次に、ベルギー ブリュッセルに向かいましたが、そのレポートは後日に取っておきたいと思います。いつかまた。

(山本明男 記)

2019年2月23日 掲載

第74回「海外旅行研究会」例会

第74回「海外旅行研究会」例会

第74回例会が、平成31年2月15日(金)DF大会議室にて開催されました。

第1報告は鈴木哲会員による「熱気溢れるハノイ・ショートトリップ」で、若者があふれ日々変貌していくベトナム・ハノイの魅力と世界遺産ハロン湾などをご紹介いただきました。

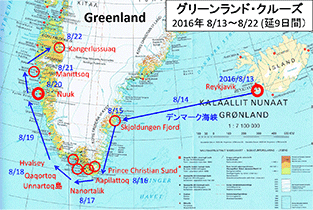

続いて第2報告は、世話役・山本明男会員による「北極圏への旅:アイスランドとグリーンランドを訪ねて」で、火山・温泉と共存する島国アイスランドと、日本人にはまだ馴染みの少ない極北のフロンティア、グリーンランドの広大な自然とそこに住むイヌイット達の生活ぶりを紹介しました。

以下は両会員からの報告概要です。

次回第75回の海外旅行研究会は5月9日(木)を予定しています。どうぞお楽しみに!

「熱気溢れるハノイ・ショートトリップ」 鈴木 哲

「熱気溢れるハノイ・ショートトリップ」 鈴木 哲

少し日程が空いたので近場に行こうかということで、羽田―ハノイをベトナム航空で、ホテルはシェラトン3連泊を手配。まずは、搭乗後の夕食時に食後のデザートが3回に分けて供されたのに素直に喜ぶ。

ベトナムは1000年に亘る中国支配と19C後半フランス領だった時代の影響が市内各所で感じられる。ハノイは南部に比べて比較的落ち着いた街だが、時期的に春節の直前だったこともあり、彩溢れた春節用品がそこかしこに山積みされてあり、曳き売りや懐かしい天秤棒での商売人が忙しそうに立ち回っていて熱気に沸いていた(写真①、②)。

|

|

| ハノイ市内 春節の直前で街は熱気に沸いていた(写真①)(写真②) | |

市内観光はホーチミン廟からスタートし、ガラスケース越しに民族的英雄ホーチミン主席の遺体が安置されている(写真③)。近くのホーチミン居住の家はベトナム戦争(1962~1975)終結前の69年に79歳で死ぬまで住んでいた。ネオゴシック様式のハノイ教会からフランスが造った監獄のホアロー収容所では囚人への残虐な扱いに目を背ける。

|

|

| ホーチミン廟 ホーチミン主席の遺体が安置されている(写真③) | 文廟 孔子廟とも呼ばれ静かな佇まいであった 写真④ |

文廟は孔子廟とも呼ばれ、ベトナム最初の大学の開設や科挙試験合格者82人の名前がそれぞれ刻まれている個別の石碑があり、静かな佇まいであった(写真④)。

一晩は、水上人形劇でコミカルな人形の動きと伝統楽器の音色を楽しんだ。また、ハノイ工科大学(日本の東京工大レベル)の構内を訪れて、暫し将来を背負う学究の徒の姿を眺める時間もありました。

ハロン湾は市内からバスで2時間半の距離があり、バスはかなりのスピードを出して我が物顔で走る。2000の島々、岩が静かな海面に浮かぶ様は幻想的な光景。観光船の食事や寄ってくる漁民の船からも魚介類を調達して味わった。鍾乳洞も幾つかあり、ゆっくりハロン湾を鑑賞したい方には1泊もいいと思われます(写真⑤)。

|

| ハロン湾 岩が静かな海面に浮かぶ様子は幻想的な光景だった(写真⑤) |

ベトナムは人口9500万人のうち若年層比率が高く、コネ社会。賄賂横行などとも言われているが市内は熱気を感じる勢いがあり、短期間の滞在ではあったが市井の生活を目の当たりに出来た楽しい旅であった。

北極圏への旅:アイスランドとグリーンランドを訪ねて 山本 明男

2013年2月に旅した南極半島クルーズがきっかけで、次は自分の目で南極と北極との違いを見たいという衝動から、2016年8月、アイスランドとグリーンランドの南半分がセットとなった12日間の北極圏クルーズ旅行に出かけた。

アイスランドは北海道よりやや大きく人口は約33万人、メキシコ湾流の影響で冬も穏やかで、水力・地熱の恩恵により電気代と暖房費はほとんどかからない。火山噴火のリスクはあるが、治安は良く、男女平等率は世界一、アルミ精錬や漁業、金融、観光が盛んで英語が通じ、キャッシュレス社会でもある。首都レイキャビックはこじんまりした街で、洒落たブティックや素敵なレストランがあちこちにあり、古き良き北欧の街を感じさせる(写真①)。

|

|

| アイスランド 古き良き北欧の街を感じさせる(写真①) | シングヴェットリル国立公園 ギャオがみられる(写真④) |

2日目は首都郊外の「ゴールデンサークル」と呼ばれる大自然の絶景スポットを見て回った。初めに訪れたユネスコ世界遺産のシングヴェットリル国立公園は、現地語でギャオ(裂け目)と呼ばれ、北米プレートとユーラシアプレートのぶつかり合いを地表面で見ることができる。ここは10世紀末に世界最初の民主議会が開催されたことでも有名である(写真②)。

次に訪れたゲイシルは、あちこちに温泉が湧き、間欠泉が散在して日本人にも馴染みのある風景である。3番目に訪れたグルフォス(黄金の滝)は氷河湖を源泉とした欧州最大の水量を誇り、まさに圧巻でした。(写真③)。最後に訪れたブルーラグーンは地熱発電所から出る温水を利用した世界最大の屋外温水プールで、スパー、レストランも充実し、ゆっくりと体を休めることができた。

|

| グルフォス 氷河湖を源泉とした欧州最大の水量を誇る滝 圧巻だった(写真③) |

4日目の夕方、レクキャビックの港から小型の耐氷船で出航し、9日間のグリーンランド・クルーズを楽しんだ。途中のデンマーク海峡はしけで船は大揺れし、ほとんど眠れない夜を明かしたが、翌朝グリーンランド沿岸のフィヨルド群に近づくに伴い、波は穏やかになった(写真④、⑤)。

|

|

| グリーンランド・クルーズの行程(写真④) | グリーンランドのフィヨルドを航行する耐氷船(写真⑤) |

グリーンランドは世界最大の島で面積は日本の6倍弱、氷河に削られた複雑な海岸線の延長さは地球一周分にもなる。大部分が北極圏に属し、国土の8割は厚さ1.5km~3kmの氷床に覆われており、島の中央部は氷床の重みで深く沈んでいる。人口は6万人弱で島の沿岸部に先住民カラリートやイヌイットの居住区が散在している。入り組んだフィヨルド地形のため道路整備は難しく、移動は船と小型飛行機、ヘリコプターに依存している。デンマークの自治領であるが独自の自治政府を持ち、将来デンマークから独立する可能性もある。主な産業は漁業で鯨も食用し、観光にも力を入れている。氷床の下には膨大な石油や鉱物資源を有するが、そのほとんどはまだ未採掘である。

|

|

| アピラトック フィヨルドの奥の寂しい場所にある(写真⑥) | ルーテル派教会の村民達 賛美歌が聴けた(写真⑦) |

港湾施設が不備のため接岸できたのは2か所のみ、その他6か所はゾーディアックと呼ばれるゴムボートで直接上陸した。最初に訪れた人口500人余りの村アピラトックは、フィヨルドの奥に位置し、漁業を生計として冬はほとんど孤立してしまう寂しい場所であったが、子供たちは元気に飛び回り、ルーテル派教会では村民達による賛美歌を聴くことができた(写真⑥、⑦)。

次に訪れたナノタリークの小さな魚市場では、朝入荷したばかりの鯨肉がすぐに売り切れてしまった。グリーンランドでは食用として年間200頭余り捕鯨しているそうである(写真⑧)。町を一歩離れると手つかず大自然があり、短い夏に咲く高山植物の花を見ることができた(写真⑨)。途中立ち寄った島では、小さな天然の温泉を体験することができた(写真⑩)。

|

|

| ナノタリークの魚市場 入荷した鯨肉がすぐ完売する(写真⑧) | 町を一歩離れると手つかず大自然がある(写真⑨) |

|

| 途中立ち寄った島で天然の温泉を体験ができた(写真⑩) |

かつて狩猟と漁業で自給自足の生計をしていたグリーンランドは、デンマークからの経済支援を得て急速に近代化しつつあり、地球温暖化の影響と外国資本投下などによりさらに変貌しつつある。将来は豊富な地下資源と漁業、観光を柱に、独立国としてのプレゼンスを現すことであろう。10世紀末にヴァイキングが名付けた極北の「グリーンランド」は、いつか本当に「緑の島」となる日がやってくるかもしれない。

(山本明男 記)