2021年2月1日

定期例会(総会・講演・交流会)

定期例会(総会・講演・交流会)

勉強会の概要(2017年)

勉強会の概要(2017年)

2021年2月1日 更新

| 開催日 | タイトル | 講師 |

|---|---|---|

| 12月5日(火) | 「神と人はどのように関わってきたか」第2回 | 秋山 哲氏 |

| 11月16日(木) | 第9回DF関西勉強会・交流会 | 川瀬俊治氏 |

| 12月6日(水) | 仏法探訪パート2 第17講 | 茶野浄蓮師 |

| 11月7日(金) | 「神と人間はどのように関わってきたか」第1回 | 秋山 哲氏 |

| 11月1日(水) | 仏法探訪パート2 第16講 | 茶野浄蓮師 |

| 9月29日(金) | 仏法探訪パート2 第15講 | 茶野浄蓮師 |

| 8月25日(金) | 仏法探訪パート2 第14講 | 茶野浄蓮師 |

| 8月22日(火) | 第8回関西DF勉強会 | 岡本 正敏氏 |

| 7月21日(金) | 仏法探訪パート2 第13講 | 茶野浄蓮師 |

| 6月1日(木) | 仏法探訪パート2 第12講 | 茶野浄蓮師 |

| 5月30日(火) | 第7回関西DF勉強会 | 横井 時久氏 |

| 4月3日(月) | 一神教のもつれた糸はほぐせるか(最終回) | 秋山 哲氏 |

| 4月13日(木) | 仏法探訪パート2 第11講 | 茶野浄蓮師 |

| 4月3日(月) | 一神教のもつれた糸はほぐせるか(6) | 秋山 哲氏 |

| 3月6日(月) | 一神教のもつれた糸はほぐせるか(5) | 秋山 哲氏 |

| 3月3日(金) | 仏法探訪パート2 第10講 | 茶野浄蓮師 |

| 2月23日(木) | 第6回関西DF勉強会 | 谷口 擴朗氏 |

| 2月13日(月) | 一神教のもつれた糸はほぐせるか(4) | 秋山 哲氏 |

| 1月27日(金) | 仏法探訪パート2 第9講 | 茶野浄蓮師 |

| 1月16日(月) | 一神教のもつれた糸はほぐせるか(3) | 秋山 哲氏 |

2018年01月16日(掲載)

「神と人はどのように関わってきたか」第2回

11月に始まった一神教に関する勉強会「神と人はどのように関わってきたか」の第2回が以下のように行われました。

11月に始まった一神教に関する勉強会「神と人はどのように関わってきたか」の第2回が以下のように行われました。

- 開催日時:12月5日(火)15:00から17:00まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務、元日本イスラエル親善協会会長、DF会員)

- 参加者:10人

(なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです)

◇ ◇ ◇

第1回は、一神教のいう罪とはどういうことか、を論じ「神に従わないことが罪である」と話しました。それに続く第2回は、では「神に従う」「神を信じる」とはどういうことか、を説明しました。

神を信じた人の例として、旧約聖書に登場するノアとアブラハムを取り上げました。

ノアは神から、悪事ばかり行う人類を滅ぼす大洪水を起こす、箱舟を作って家族全員でそれに乗れ、と命じられたとき、神の命令に従いました。大洪水という「まだ見ていない事柄」を神から告げられて、そのまま信じた、無条件に神のいうことを信じた、これを神は「義」と認定するのです。「義」というのは、神の前に正しい、という意味で、神に従わない罪という概念の対極にある言葉です。

イスラムのクルアーンは、ノアを神が派遣した預言者として重要視していて、彼が民衆に神の前に正しくあれ、と説得を繰り返していた、と設定しています。民衆から非難、批判を浴びながらも説得を続けたことを神が「義」と認めたのだと書いています。

ノアより10代後のアブラハムは、「故郷を離れて、わたしが示す土地へ行け」という神の命令に従って故郷ウルから出て行きます。行き先は知らされないまま、神に命じられるままに、です。クルアーンは、このアブラハムを「純正な信仰の人だった」と称賛しています。

出て行ったアブラハムに神は約束を重ねます。約束の一つは、ユーフラティス河からシナイ半島までの大きな土地を彼とその子孫に与えるということでした。これは、パレスチナ問題の根源になっている神の約束です。

さらに、90歳になっていて子のなかったアブラハムに対して、息子が生まれる、子孫は星の数のようになる、と約束します。聖書は、これを聞いたアブラハムは「主を信じた。主はそれを彼の義と認められた」と書きます。聖書のクライマックスといってよい場面です。

神の前に正しい人と認定される、義人となるのは、無条件に神を信じる、という単純な行為による。これを「信仰義認」といいます。マルチン・ルターはこのことに気付いて宗教改革を起こすのです。カソリックのローマ法王庁が免罪符を売っていたのに対して、それは間違いだ、神の救いが与えられるのは行いではなく、神を信じることによるのだ、と主張したことによってプロティスタントが興るのです。

これは、カソリック批判であると同時に、戒律を守るという行為によって神の救いにあずかるというユダヤ教の考え方と相違しています。しかし、旧約聖書、新約聖書、さらにクルアーンを通じて神が人間に求めている基本は「信仰義認」です。行いは重要としても、行いそのものが基本ではない、行いの背後に無条件で神を信じる信仰がなければならない、ということは、ユダヤ教の経典である旧約聖書も明確に指摘していることです。

この信仰を神はテストします。アブラハムは、神の約束によって生まれた一人息子、イサクを「焼き尽くす」いけにえとして捧げよ、と神に命じられます。彼はこの命令にも直ちに従おうと行動を起こします。イサクを刃にかけようとする寸前に神はそれを止め、神のいかなる命令にも従うというテストにアブラハムは合格するのです。

イスラエルの名君となるダビデ王は、神によって王となる人物として認定されてから、長い期間、前任の王であるサウルに命を狙われて逃げ、かつ戦うという苦難に遭遇します。これは、ダビデが神に従う人間であるかどうかを神がテストし、訓練する期間であった、と考えることができます。

次回は、「神と人間は契約関係にある」という話をします。

◇ ◇ ◇

次回予定

・開催日時:1月11日(木)14:00から16:00まで

・開催場所:DF共有会議室

( 秋山哲 記)

2017年12月13日 (掲載)

第9回DF関西勉強会・交流会

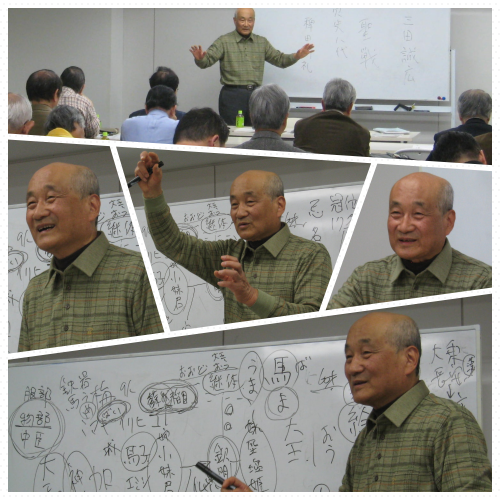

2017年11月16日(木)に東京から真瀬代表にもご参加いただき、総勢16名による第9回関西DF勉強会・交流会を実施いたしました。

2017年11月16日(木)に東京から真瀬代表にもご参加いただき、総勢16名による第9回関西DF勉強会・交流会を実施いたしました。

冒頭、真瀬代表から先のDF会員総会の概要とDF関西が11月1日から田邉忠夫さんをDF関西代表理事としてスタートした旨のご報告とDF関西メンバーへの激励のお言葉をいただき、勉強会に入りました。今回の講師はDF関西メンバーの川瀬俊治さん(写真)にお願いし「未来化する社会を支える先進テクノロジー」と題して、現在、先端IT技術が大きなイノベーションを起こしているが、さらに進化をとげ、人間社会に大きなパラダイムシフトを起こすと言われており、今回の講演ではその先端IT技術の現状と今後の可能性とそのリスクおよび、その発展における課題を紹介いただきました。(以下要約)

◇ ◇ ◇

昨今はAIブームだが、現在はまだ人工知能(Artificial Intelligence)ではなく、知能拡張(Augmented Intelligence)のレベルだ。これは従来のコンピュータに比べて機械学習により自律的に理解し推論し学習する。IBM の Watson は2011年にアメリカのクイズ番組で人間のチャンピョンを破り、現在のブームの先駆けとなったが、さらに商用化が進み、ECコマースのチャットボット、金融機関などのコールセンター、自動運転バス、がん治療などの医療や創薬で大きな成果を上げて来ている。今後、メディアや製造業などを含めて経済的、社会的に大きな影響を与えるものと思われる。

金融業界では先進IT技術としてブロックチェーンが注目されている。それぞれの分散したシステムがリアルタイムに、ある合意プロセスにより同時に更新し、データの整合性を保つことが出来る画期的な技術である。当初はビットコインの基幹テクノロジーであったが、その堅牢な分散処理技術は、国を跨った証券取引や国際送金、国際募金などを始め数々の取り組みがなされており、他業界からも注目されている。

IoTによるイノベーションはデジタル革命とも第4次産業革命とも呼ばれている。ドイツは2011年に従来の大量生産からマスカスタマイゼーションにより製造業での競争を勝ち抜く国家戦略としてインダストリー4;0を提唱し、その技術の世界標準の覇権を握ろうとしている。現在では、アメリカ、EU,中国、インドが次々と同様の構想を発表して熱心に取り組んでいる。日本は得意の産業用ロボットで独米と連携しながら存在感を発揮しようとしている。

AIやIoTがさらに進化するためには基幹となるコンピュータ処理能力を高める必要があるが、半導体集約技術の限界を超えるため、今までのコンピュータと発想が異なる脳を似したニューロモノフィックコンピューティングが研究されている。最新のコンピュータチップの処理能力は5GHzもあるが、人間の脳は高々10Hzしかないのに、素晴らしい能力を持っている。現在、脳をシュミレートしたニューロンチップはまだ昆虫レベルだが、今後、大きな発展が期待される。量子力学を応用した量子コンピュータも登場した。こちらは既にカナダの D wave や IBM が商用化しており、用途は限られるが今のスーパーコンピュータでは解けない大規模な組み合わせ問題を瞬時に解くことが可能となる。

紹介してきたITテクノロジーの進化に対して、課題も言われている。IoTではあらゆるものがネットワークに繋がるためにサイバーアタックによって社会インフラが破壊されたり、プライバシーの侵害の危険性も含んでいる。AIが進化すれば「シンギュラリティ」と言う技術の特異点が現れ、人間の能力を超えたコンピュータの活用が脅威にもなりうるとの不安がある。一方でテクノロジーの進化に併せて人類は更に進化すると言う「テクニウム」と言う考え方もある。

ITテクノロジーの進化によって多くのイノベーションが起こってきた。その多くはアメリカなど、国民ひとりあたりの GDP が高い国々がリードしている。イノベーションと国民の生産性には密な関係が存在する。起業家が何度もチャレンジ出来る社会が根底にある。また、イノベーションにとって重要な役割を担うITエンジニアはアメリカでは人気の職種であり、高い報酬に支えられている。翻って日本のITエンジニアは3K職種と言われて不人気であり、IT業界の多重下請け構造がその温床だと言われる。デジタル革命では現場とITの密な連携が必須である。システムの内製化や労働流動性など産業構造を変えITエンジニアが活躍できる環境を作り出さないといけない。根本的にはイノベーションを生み出す教育や人材育成に取り組むことが必要であり、スパイキーで多様性を育むことが重要なのだ。

◇ ◇ ◇

以上、DF関西会員にとっても非常に有難い・大変有意義なお話でした。

最後に田邉DF関西代表から「今後のDF関西の活動方針について」説明があり勉強会は終了、引き続き交流会に移りました。交流会では先の勉強会の興奮がさらに増して盛り上がり弾む会話にお酒の方もかなり進み、あっという間に時間がたってしまいました。

(文責:谷口擴朗)

2017年12月13日 (掲載)

勉強会「仏法探訪パート2 第17講」

12月6日(水)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、12名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第17講」が行われました。

「皆さまが抱いている仏教に関する常識を覆すと、次の姿が見えてきます」と始まりました。前回に続いて般若心経に関する考察です。

◇ ◇ ◇

今回は配布資料を使っての講義となりました。資料は小本サンスクリット語、玄奘訳の小本漢字、大本サンスクリット語、大本和訳、密教の解説で構成されています。これを使用して、小本、大本の違い、そして密教についての説明となりました。

大本はインドにあるが、小本はインドにはなく、在るのは中国と日本だけです。特に日本では大本に触れることなく、小本ばかり使っています。小本の「度一切句厄」は大本にはなく、訳者の玄奘が加筆したものです。小本にはこのように後から加筆した部分もあれば、大本の多くの部分が抜け落ちています。日本で大切にしている般若心経は、大本の抜粋版、いわばアンチョコのようなものです。茶野講師は和訳を解説し、これだけでは理解不能な文章をもっともらしく解説している例などを挙げて説明しました。

サンスクリット語は、どこで切るかによって訳が変化する例を示しました。

Prajna paramita hydaya は般若波羅蜜多で、prajna=智慧(恵)、param=あの世、ita=行くと区切って「到彼岸」と訳す例があります。Hydaya=心(無量寿:肉体が滅んでも続く心)を指します。しかし、茶野講師が師事する宮元啓一先生は、paramita=波羅蜜多という行と訳します。

布施、持戒、忍辱、禅定、精進、般若の六波羅蜜です。この中で般若は、考え続けていく行を指し、他の行に比べて易しい行です。大乗仏教は大衆に向いているので、易行がよいのです。

Svabhavasunyanは、Svabhava=自性、sunyan=空ですが、「空」についてはこれしか書いてありません。その「空」に関して様々な解釈が飛び交っているのです。これはご自身で解釈していただくしかないと思います。

舎利子(シャーリプトラ)は釈迦と同格位の高弟です。釈迦が目覚めたと認めている人に対して、波羅蜜多行を修めておらず、三学しか修めていないと述べ、観音菩薩が教えて上げるとまで記すことは、奢り高ぶる大乗仏教を表しているに外なりません。小乗、大乗という語も大乗仏教が作りました。

「色即是空」「空即是色」というのも「逆は真ならず」で成り立つものではなく、色=空でしかありません。「一即多」「多即一」も同様です。

このように、いろいろおかしな点が露見してくるのです。

次回は、 四聖諦 、苦集滅道 、大乗仏教と何か、般若心経とは何か、についてお話する予定です。

◇ ◇ ◇

次回予定:2月23日(金)13:00 – 15:00 7階DF共用会議室 参加費:1,000円

(保坂洋記)

2017年12月9日 (掲載)

勉強会「仏法探訪パート2 第16講」

11月1日(水)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、10名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第16講」が行われました。

当日の内容(概要)は以下の通りです。

◇ ◇ ◇

般若心経を解き明かしていくと大乗仏教とは何かが分かってきます。浄土真宗、日蓮宗以外は全てが唱える経です。この経ほど日本で重要視されている経はないが、一方これ程誤解されている経もありません。

小本般若心経は、大本から抜粋したものに過ぎず、大本を読んで初めて経が理解できます。

本日は宮元啓一(1948年生、東大文卒、インド哲学研究者、國學院大學教授)の著書をベースに話します。他の研究者の解説は、漢字に拘っていて理解し難いのですが、宮元先生は、的確に般若心経を捉えていると感じました。

般若心経は紀元前100年ごろに産まれた経で、完成するのは1200年頃になります。般若波羅蜜(多)経を簡略化して般若経と言います。波羅蜜の教えという意味です。

初期(紀元前100から100年)は般若波羅蜜多経「小品(しょうほん)」と言います。

100から300年に大品大般若経となり、中国、唐の玄奘三蔵が訳しました。

300から500年に般若心経が出てきます。

500から1200年に密教化します。理趣経です。

釈迦は顕教を説き、密教で行う火を焚いて呪文を唱える業を禁じましたが、密教は大衆向けの顕教を馬鹿にしました。般若心経は密教で、空海が海を渡る少し前に出てきました。中国では密教が力を持った故に会昌の弾圧が起こり、亡びました。弾圧の少し前に空海に全てを教えました。

日本では「摩詞(maha:すばらしい)般若波羅蜜多心経」と言いますが、原文にはありません。

Paramitaを「完成された」とか、「param=あの世(彼岸)ita=行く」との訳もあるがそうではない。Paramita行(波羅蜜多行)があると考えるべきです。布施、持戒、忍辱、禅定、精進、般若の六波羅蜜です。

徹底的に行を行うことにより涅槃に行くことができ、世を救う力が付くためです。

願戒(誓)六波羅蜜は、ヒンズー教の仏教版と考えられます。言霊(ことだま)、まず言葉で宣言し徹底的に行う行で、実現すると自分の言葉に力が湧いてくるということです。大乗仏教はヒンズー教の影響を大きく受けています。

Panna (prajna) = 般若 = 智慧(知恵)で、般若行は「考え抜いて到達する行」で、六波羅蜜の中で最も楽な行です。大乗仏教は大衆迎合型なので、易行の「考えればよい」の般若が伸びたのです。

日本では小本が珍重されているが抜粋版(アンチョコ)に過ぎない。大般若心経を読んで欲しいです。

◇ ◇ ◇

次回予定:12月7日(木)13:00 – 15:00 7階DF共用会議室 参加費:1,000円

(保坂洋記)

2017年11月14日 (掲載)

「神と人間はどのように関わってきたか」第1回

昨年から今年春にかけて開いた勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の第2部となる勉強会「神と人はどのように関わってきたか」の第1回が以下のように行われました。

昨年から今年春にかけて開いた勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の第2部となる勉強会「神と人はどのように関わってきたか」の第1回が以下のように行われました。

- 開催日時:11月7日(金)13:30から15:30まで

- 開催場所:DF共有会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞常務 元日本イスラエル親善協会会長 DF会員)

- 参加人員:13人

当日の内容(概要)は以下の通りです(この概要は講師の秋山さんご自身がまとめられたものです)。

◇ ◇ ◇

最初に、この勉強会の趣旨を説明しました。前回勉強会と同じですが、世界で宗教を巡る対立、紛争が継続していることに鑑みて、ユダヤ教、キリスト教、イスラムという3つの一神教についての理解が必要だというのが基本的な趣旨です。同じ1人の神を信じる3つの宗教が考える神と人間との関係と、そのあり方を知ることが、社会人として、また経済人にとって喫緊の課題です。知識がないままに、特定の宗教を嫌悪し、恐怖感を抱くことが、反作用としてのテロを生み出します。

講師の秋山は、キリスト教徒ですが、新聞記者としてイスラム取材を行い、公益団体活動を通じてユダヤ教と関わった経験をもとに、3つの一神教を俯瞰した話をします。

第1回は、「罪とは何か」がテーマです。

3つの一神教が考えている罪、それは「神に従わないこと」というのがこの日の結論です。アダムとエバが禁断の木の実を食べて人類に罪が宿った、といいますが、木の実に罪が含まれていたのではありません。神が「この木の実は食べてはならない」と命じていたにもかかわらずそれを食べた、神の命令に従わなかった、ということが罪なのです。

旧約聖書の冒頭にある創世記の天地創造から話にはいりました。神は、言葉を発することによって万物を創造し、その最後に「神にかたどり、神に似せて」人間を創造します。神は見えないものですから、創造された人間も見えません。形はありませんが、神の性質に「かたどり、似せて」見えない人間が生まれます。

|

創世記2章で、神が再度人間を創造する場面が記述されます。「神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた」と書いてあるのです。神は、創造したけれども見えない人間に、粘土細工によって動物的な形を与え、神の息を吹き入れる、という3段階の作業をしたのです。こうして人間は生まれました。「息を吹き入れる」というのは神の霊、聖霊を人間に与える、という意味です。

神は、何者にも頼らない自立した存在です。それに「似せて」造られた人間は、従って、自立しています。自己意識を持ちます。自立自存の神と、それに似せて造られたために自立自存的性質を持つ人間、ここに基本的な問題があります。神と人間の間に存在する矛盾です。

今回のシリーズを貫いているのは、神に従わない人間、つまり神に対して罪を犯し続ける人間、というテーマですが、それは人類誕生以来のこの矛盾に原因があります。

神に従うためには神の考えを理解しなければなりませんが、神から明示的にその意志を伝達されることはきわめて希です。ではどうするか。1つは、神の意志が書き込まれている聖書を熟読すること、もう1つは、祈りです。祈りは、自分勝手なことを願うためにするものではありません。自分の行おうとすること、考えていることを神に話し、神の意志とのすりあわせをするものです。自問自答の内に、神の導きを得る、ということが可能になります。

創世記には、人類最初の殺人事件が書かれています。アダムとエバの長男カインが弟のアベルを殺します。その原因は、2人が神に捧げた品物の内、アベルが捧げた物を神が喜び、カインの捧げ物に神が目をとめなかったからです。神がどのような捧げ物を喜ぶか、カインは真剣に考えなかったのです。神の意志を知る努力を怠った、ということです。それが弟殺しを引き起こし、神から追放処分を受けることになったのです。

次回は、神を信仰するということはどういうことか、というテーマで話します。

◇ ◇ ◇

次回予定

- 開催日時:12月5日(火)15:00から17:00まで

- 開催場所:DF共有会議室

( 秋山哲 記)

2017年10月2日 (掲載)

「仏法探訪パート2 第15講」

9月29日(金)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、14名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第15講」が行われました。

発菩提心(菩提を求める心を起こす)という言葉があります。DF会員は知識を増やすことに満足する人が多いが、この言葉の意味するところはそのようなことではありません。「何かをしたい」という気持ちが大切なのです。本講話を聴いて「より深い世界へ入っていきたい」という心になっていただけると本望です。

10月初旬に検査入院を予定し、家内の介護もあるので十分な勉強時間を確保できない状況ですが頑張ります。

自分が仏教を勉強するにつれ、今まで教えられてきたことがその通りではなく、「えっ、そうだったのか!」と思わされることの繰り返しでした。間違って教えられて日頃当たり前と思っていたことがそうではなかった。今はそれらを削ぎ落して考えられる状態になったと感じています。

「清らかな心になりなさい」が釈迦の言葉の真意です。

釈迦は自らを先生、師、救済者ではないと言いました。自分は「先導者」即ち先を歩く者であって

「皆さん後について来て下さい」ということです。

釈迦が五名の弟子に語っても耳を貸さなかったのが「今の私程輝いている時を見たことがあるか!」と言うと、弟子達は一斉にひれ伏したという逸話があります。人は言葉では従わないものです。他の要素で人はひれ伏すのです。私の講話も話す内容そのものではなく、これが契機となって「深い世界へ入る気が起こること」を望みます。

仏教には、釈迦仏教、大乗仏教、日本仏教があります。大乗仏教は大衆信仰から発展したものです。大衆は難しい理論は理解できないので、分かり易い救済の方向へ進んだのです。救済には偶像が必要で、様々出てきました。中でも典型的なのは不動明王で、これは日本独特のものです。

また、例えば道元禅の「壁に向かって座ること」は道元が求めた心境に過ぎません。

それで救われる人もいるので、それはそれで良いのですが、現在の日本仏教には誤りと解釈できることが多くあります。

|

例えば、成田山新勝寺に何万円も出して安全祈願をしている方が大勢います。しかし、行っている護摩を焚いて祈る行為は、本来行っている人自身が覚りを開くための修行であって、ご利益を与えるための行為ではありません。また、釈迦は護摩を焚いて祈願する呪術を禁じ、呪術は仏教と関係がないものです。このような行為で多額の資金を集めることは、本来の意味から考えるとオカシイと思います。

真言宗は密教ですので、ある特定の人達に教える宗教で、大衆が対象ではありません。そこで唱えるのが真言 mantra ですが、サンスクリット語で偶像名を並べただけの内容です。最後にソワカ svaka(幸あれの意味)と言います。「真言を唱えれば観音様が救ってくれる」という意味で、これが様々な難しい解釈が横行する般若心経の言わんとするところです。

法然は「南無阿弥陀仏と祈れば救われ極楽浄土へ行ける」と説きました。釈迦の教えには五道輪廻はありますが、極楽はありません。法然は、当時飢餓などで現世を生きるにも悲惨な生活を強いられる人々が、源信の地獄の話を知って、悲惨から逃れるために死ぬこともできない状況を見て、宗教人として説いたことです。親鸞と比べ法然の方がずっと上です。その一つは、親鸞は多くの書物を残していることです。法然は少ないのです。仏教で大切なことは書物には表すことができません。

道元は不立文字を唱えました。曹洞宗、禅宗という言葉を嫌い、仏心宗ならば良いと言いました。

偶像は禁止、葬式も禁止。即身是仏が教えです。今の曹洞宗は、道元の教えとは程遠いものになっています。

日蓮も同様です。

このように、宗祖の教えと現在の実態とは大きく異なるということを頭に置いて欲しいです。

輪廻転生について話します。

この概念は、釈迦が言い始めた訳ではなく、ゾロアスター教、エジプトのミイラの考えと、はるか昔からあった考えで、釈迦の時代には皆が当たり前に持っていた概念です。ところが、今の日本では話せば馬鹿にされるので話さず、誰も信じていません。

釈迦が説いた最初の経「転法輪経」に次の言葉があります。

「Dhamma(ダンマ)Cakkapa(輪)Vottana(回る)Sutta」このダンマを中国で「法」と漢字にした。この文字に囚われて日本はダンマを誤解してしまったのです。

上記の意味は「ダンマが回る。肉体は亡びてもダンマが残る」。ダンマは魂に近い概念です。

法句経 Dhamma Padaがありますが、ダンマの声という意味で、日本の解釈釈迦の言葉ではありません。

諸法無我 Sarva Dhamma anatman は「一切の(識別が付く)ダンマは永遠不滅のものではない」という意味です。日本の解釈は原文と全く異なります。

最近1年のことですが、今まで自分は日本仏教の考えに騙されていたことに気付きました。固定観念を捨て、柔らかい頭になってさらに深い世界に入って行きたいという気持ちを起こしていただけると本望です。

◇ ◇ ◇

次回予定:11月1日(水)13:00–15:00 7階DF共用会議室 参加費:1,000円

(保坂洋記・撮影)

2017年9月8日 (掲載)

「仏法探訪パート2 第14講」

8月25日(金)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、21名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第14講」が行われました。

「輪廻転生について、私(茶野講師)は2年前まで全く信じていませんでした。何で信じるに至ったのかを語るので、皆さまも何か感じていただけると幸甚です」と始まりました。茶野講師が時々講話する場で「あの世を信じるか」と問うと、「絶対にありません」と勢いよく手を挙げる人が6割、2−3割が「あるかもしれません」と小さく手を挙げるのが一般的です。

茶野講師が50歳代半ばから15年間続けた 聞法 でも輪廻転生に触れたことはありませんでした。釈迦仏教の基本ですが、誰もが話せば馬鹿にされることが分かっているので避けているのです。釈迦の言葉を訳したパーリー聖典があります。源信が地獄のことなど述べていますが、同じことが書かれていてハッとしました。

祖師は皆輪廻転生を語っているのに、現在は誰も語ることがありません。

例えば空海は次のような言葉を残しています。

「生生生生暗始 死死死死宴死終(何回も生まれているのに生まれる前いついては分からない。何回も死んでいるのに死んだ後のことは分からない)」

天台宗の最澄も言っています。法華経(作者不明)の中にも、次に生まれ変わることが前提の「授記」という言葉が多数出てきます。

親鸞は「世々生々の父母兄弟なり(ぐるぐる生まれ変わっているという意味)」と言い、法然も語っています。

宗祖が輪廻転生を言っているのに、現在は一言も触れないという矛盾を皆さまに感じて欲しいと思います。

釈迦は輪廻転生を馬鹿にする人に対して次のような発言をしました。

「縁なき衆生は救われない」

キリストも「信じる者は救われる」と同じことを言っています。「求めよさらば与えられん」も同様な意味です。

|

見えない世界は信じなければ見えてきません。輪廻転生を信じた方が良い人生を送ることができると思います。釈迦は五道輪廻で最高の場「人の世に生まれ変わるために、如何に生きるか」を説いたのです。人の世界が唯一懺悔したり、喜びを感じたりでき、涅槃へ行くことができる最良の所で、人の世に生まれ変わらないといけません。一度他の世界へ行くと人の世に生まれ変わることは困難になります。人の世に生まれ変わるために如何に生きるかを釈迦は説いているのです。

釈迦は遊行しました。輪廻転生を説いて回りましたが、当時ガンジス川流域は、上流で手工業、下流は米作が発達し、互いに交易を行い豊かに栄えていました。物流を担うのが船で遡る技術を身に付けた少数民族です。彼らなしでは繁栄は難しいと、釈迦は諸国の領主にこの少数民族を滅ぼさないよう説いて回り続け、足は「象の足」と言われるほどでした。立派な寺院の中で説法をしていた訳ではありません。

どうか固定観念を崩し、頭を柔らかくしていただきたい。水を掛けてもはじくだけの石頭を、水を吸い込むスポンジ頭になって欲しいと思います。すると「直観」が働き、正しいことを聞いた時はスッと頭に入り、誤ったことを聞くと「誤」を感じるようになります。

固定観念の例を挙げます。

「盆」は盂蘭盆経の「盆」から取った言葉です。釈迦の弟子で天眼力を持つ目蓮が、餓鬼道へ入ってしまった母を見て、救う方法を釈迦に問うと「安居の日(雨季の終わる7(8)月15日)に供養すれば救われるかもしれない」との答えを得て実行すると救われたという逸話で、7(8)月15日が親孝行の恒例となりました。盆に先祖が帰ってくるというのは日本で作られたことで、他国にはありません。また、日本では供養は死者に行うことと理解されていますが、本来生きた人に対して行うもので、死者に対してするものではありませんでした。

「年忌」は、インドでは七七日まで、中国では三回忌までですが、日本では三十三回忌まであり、永代供養までありますが、他国ではなく、僧侶と葬儀社がビジネスに利用するために工夫したものです。

「俱会一処」と墓に記している例があります。あの世で一緒になるという意味で使われていますが、本来の意味は違います。善行をした人が死ぬと一か所に集められて良い所へ連れて行ってくれるという意味です。

「菩提を弔う」の菩提は Bodhi で、死者を弔う意味ではありません。

釈迦は言いました。「葬儀はバラモン教に任せて関わってはいけない」

しかし、日本の仏教は堕落しました。そこには3つの仏教があります。

1.葬式仏教:本来の仏教では戒めていることです。

2.観光仏教:京都の寺が典型です。本来オープンなはずなのに秘仏公開イベントで利益を得る等。

3.学問仏教:机上でひねくり回した理論。

釈迦は先に述べたように、繁栄を築くために遊行を懸命に行ったのです。

「三法印」は日本で仏教を学ぶと必ず出てきます。

1.諸行無常

2.諸法無我

3.一切皆苦

4.涅槃寂静

1-3は釈迦の定義ですが、日本では3がなく4が入ります。

無我は atoman ですが、中国で我と記したため、日本ではその文字に囚われてしまい、本来とは異なる解釈となってしまいました。本来の意味ですが「永遠に変化しない根源的なもの」ということで、1,2は同じ意味です。目覚めた人が見たら無常に見えた、苦に見えたということで、目覚めた人にしか分からないことなのです。

この講話を聴かれて、皆さまが「従来認識していたことと何か違うな」と感じていただけると嬉しいです。

次回は、人間界の特殊性、釈迦は何故言ったのかを話してみたいと考えています。

◇ ◇ ◇

次回予定:9月29日(金)13:00 – 15:00 7階 DF共用会議室 参加費:1,000円

(保坂洋記・撮影)

2017年9月2日 (掲載)

第8回 関西DF勉強会

日 時:8月22日(火)15:00〜17:00

場 所:パソナグループビル1F「滝の間」

参加者:18名(含東京から保坂事務局長来阪)メンバー:13名、オブザーバー:5名

先ず、保坂事務局長からDF創立15周年にあたって、現在東京で進めている記念行事等について以下の7点についてお話をいただいた。

保坂事務局長の要旨は以下の通り

- 昨年8月モンゴル商工会議所・日本のお誘いによる「モンゴルツアー」を18名の参加者を得て実施、同国の実情を目の当たりにして、両国の橋渡しを担う役割を模索する「モンゴル研究会」がスタートした。

- 観光立国研究会主催で日本の観光立国に資する目的で、会員55名による共著「日本再発見紀行」(文芸社)が今年6月出版され評判中。

- 本日配布の記念誌「活躍するシニア集団ディレクトフォース15年の歩み」の発刊。特に創立当時のご苦労を語る座談会が大きな目玉。

- 15周年記念会員総会が、10月26日(木)14時から19時まで学士会館(東京・神保町)で開催。竹中平蔵氏の講演など、同好会の協力も得て、従来の総会よりも少し豪華に実施する予定。奮ってのご参加を!関西からの出席に際し交通費の一部補助15,000円を支給。希望者は関西事務局へ9月末までに連絡のこと。

- 環境部会では、皇居周辺への「桜の植樹」を計画中。創立5周年に植樹した実績があり今回は会員から寄付を募り対応。

- 15周年委員会内で提案があり、議論の末、「超寿企業研究会」発足の準備が進行中。世界に類を見ない長寿企業が多い日本で、長寿企業と若いベンチャー企業で相補う情報交換をして日本企業の発展に資することを目的とする。名前の「超」は「長」を超えるという思いを込めて決定。

- そして最後にDF関西の発足。10月の会員総会で会員に報告後、11月からスタートする。

さらに、DF関西スタートに当たって、

上記の企画を含め、DFの活動は会員の発想による提案から始まる。1人または数名で企画を練って事務局へ相談、必要に応じて全会員へメールを利用して同志を募り、グループ活動へ進展させていく。その過程はとても楽しい。是非DF関西でも、アイデアがあれば積極的に手を挙げていただき「この指とまれ」で同志を募り、活発な活動へ発展することを願っている。

とDF関西メンバーに対し激励のお言葉をいただいた。

続いて、本日のメインテーマである、DF関西メンバー岡本正敏さんの「書道の歴史」と題する非常に興味深い貴重な講話をいただいた。

岡本正敏さんの講話「書道の歴史」

初めに、中国の「書」の歴史−漢字書体の歩みについて、時代と共に①古文(甲骨文→金文)→ ②篆書(大篆→小篆)→ ③隷書(古隷→ 八分 →章書)→ ④草書 → ⑤行書 → ⑥楷書への書体変遷の歴史をおさらいしながら、東晋から唐代の中国の大書家( 王羲之 ・ 顔真卿 ・四賢人《漢の 張芝 〈草書名人〉、魏の 鍾繇 〈楷書体の完成者〉、王羲之とその息子、 王献之 》たちとその書風等を紹介いただき、遣唐使を通じて、奈良時代〜平安時代の日本へどのように伝たわって来たのかを解説いただいた。

|

第3回遣唐使の帰朝時、僧: 鑑真 和尚が日本に持ち込んだ王羲之の書( 喪乱帖 、孔待中帖)が正倉院に保存されているとのこと。

日本では平安時代が書道にとって全盛の時代であり、特に、日本独自のかな文字の発明に至ったわけだが、平安時代は、かなは女性用の文字であり、男性は漢字以外は使用を憚れる時代だった。

しかしそんな中で、紀貫之を中心に古今集ができた(905年)。このなかの真名序、仮名序は紀貫之のものであるし、935年には土佐日記(紀貫之が女性偽装して書いた)が平かなを使って書かれたり、966年の「滋賀県石山寺かな消息」が平かな使用(連綿体)で書かれるなど、文化の主体が「漢詩」から「和歌」に移るにつれ、日記、物語も盛んになり(1001年:枕草子、1007年:源氏物語、蜻蛉日記、更級日記等)、平かなを使うのに抵抗のあった貴族階級の男性も「かな」の便利さを認めざるを得なくなり、これを使用せざるを得なくなったとの解説があって、漢字とかなの変遷がよく理解できました。

|

また、それ以降も、「書道」は江戸時代に至るまで、書道の各流派、幕府の努力(寺子屋)で庶民文化に浸透していき、明治以降の日本の発展に大きく貢献してきたという。

「書道」といえば、あまり目立ぬが、この「かな文字」を通じての日本文化・文明に大きく貢献してきており、「意外な役割」を果たしていたことになる。と締めくくられた。

講演を終えて

紀貫之の「かな」の普及、同時代の小野道風、藤原行成らと共に「書としてのかな文字」の完成による日本文化・文明の発展への貢献度は極めて大なるものを感じました。

特に漢字とかなの融合により、書道の世界では中国を凌ぐ多様性を実現しているとのこと。かな文字の発明は、大衆を含む全般に広がることにより日本の文化・文明(現在の日本の国力発展)に非常に重要な役割を果たしているのが参加者全員実感できたいい勉強会でした。

この後、恒例により会場を8Fに移し、いつもながらの非常に楽しい盛り上がった交流会になりあっという間に時間が過ぎてしまいました。

今回の勉強会に参加のオブザーバー5名のうちDF関西入会希望者3名の方が確定したことも嬉しいニュースです。

(文責:DF関西事務局:谷口擴朗)

2017年7月31日 (掲載)

「仏法探訪パート2 第13講」

7月21日(金)13:00から、日本ビル7FのDF共用会議室で、18名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第13講」が行われました。冒頭「これだけ多くのDFメンバーが継続して講話を聴きに来ていただけることはとても有難いことです」と茶野講師は言われ、「智は知識を貯め込むことで、智慧(知恵)の慧は、貯めた知識を醸成して良く考えぐるぐる回し、滲み出て来ることを意味しています。仏教を学ぶことは知識を増やすことだけではなく、行間を読むことが大切です」と続けられました。

将棋の藤井聡太四段は、直観で詰将棋の形が見えてくると言っていました。仏法も読み込んでくると、著者の程度が見えてきます。また、死者の顔は、縁者がその人を悼むと通夜、葬儀の日で変化します。

仏法の勉強は、知識増に偏ることなく、今まで見えなかったものが見えてくるようになることを目指して欲しいのです。

今日は、日本に根付いている神道について話します。資料を配布し細かく説明されました(省略)。

日本の神道やアジア、中国の教えは、皆で農耕するために協力し合う「調和」を基本とします。

一方、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教は全て砂漠の宗教で、座禅していたらミイラになるような環境で、自然との一体感はありません。自分と強力な自然との対比から神を見出します。「自分と敵」という対比が基本なので、平和の道具としては使えません。これら砂漠の宗教は「契約」を大切にします。三教にとって神は同じでも、神と交わしている契約がそれぞれ異なるため、争いばかりしているのです。ユダヤ教では、救われるのはユダヤ人だけなので世界の宗教にはなり得ません。広く救われると説いたのがイエスキリストです。キリスト教で大切なのが精霊(Pneuma)ですが、仏教のDhammaに相当すると思われます。

|

この三教は、砂漠という環境、遊牧民という生き方、人間が本来持っている心の構造が絡み合って出来上がっていると考えられます。

これらの三教に影響を与えたのがペルシャ帝国(アーリア人)の国教であったゾロアスター教です。神と悪魔の神の戦いという二元論で、戦う時は、自分は神の下にあり、敵は悪魔の勢力という図式で、果てしなく続き、原則的に平和は訪れません。ゾロアスター教の人々は「自分達は選ばれた人(聖)」という考えです。拝火教で、火を焚いて拝むことをfomaと言い、これが護摩となりました。大乗仏教にも大きな影響を与えました。

インドのバラモン教が当時の新興宗教であった仏教に帰依したのは、釈迦がものすごいオーラを発していたからです。やがてバラモン教はヒンズー教として復活し、同時期に活きたのが大乗仏教です。半分はヒンズー教の教えから成っています。

日本の神は自然と一体になっています。神道に神仏はありません。神像はありませんが、三種の神器のような物を祀るようになると、社が必要になってきます。

神の定義には、古事記に記されている本居宣長の「尋(よの)常ならずすぐれたる徳のありて可畏き物」があります。

祭は神を祀り、お願いする儀式です。

ケガレのケとは、稲に実を作らせる自然の力を指し、気高いことを意味します。

ケガレとは、ケが枯れることを意味します。

祭は、ケを復活させ充満させるための行為です。祭は夜始まり、気ごもりといって、ケが戻ることを祈ります。二日目は晴れを喜び、三日目はどんちゃん騒ぎとパターンが決まっています。

ケガレの最大のものが死です。武士が実権を握った時に、前に権力を持っていた貴族を殺さなかったことは海外に例がない稀有な事例です。その理由は、自分たちは人を殺しケガレている。ケガレていない貴族、天皇を敬い、冠位をもらって少しでも上へいこうとする行動は、神道の考えからきています。

やがて山岳信仰が起こり、登場した不動尊を武士が尊重し、神仏融合と深く関係します。

輪廻転生は、釈迦もイエスキリストも根本にある思想です。

見える世界、見えない世界があるのです。「この二つの世界があることに気付きなさい」と言っているのです。配布資料1頁の空海、源信の言葉にもあります。見えない世界は、あると思わないと見えないのです。

時間がきましたので今日は終了し、次回はこの見えない世界「輪廻転生」について語りたいと思います。

◇ ◇ ◇

次回予定:8月25日(金)13:00 DFオフィス共用会議室

(保坂洋記・撮影)

2017年6月15日 (掲載)

「仏法探訪パート2 第12講」

6月1日(木)13:00から、移転後初となる日本ビル7FのDF共用会議室で、12名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第12講」が行われました。

茶野講師は、前回痛めた足の痛みも回復、いつもの通り熱い講話が展開されました。

日本の仏教を語るために天皇の歴史を語るのは、現代の日本で「仏教が天皇に関わった部分」のみの記録しか残っていないからです。当時の天皇に以下に結び付けるかを腐心したところが記録されています。例えば最澄が天皇に戒壇を拝領する依頼をしたこと、空海が嵯峨天皇から高野山を得て加持祈祷を行ったことなどがあります。道元は権力との癒着を嫌いました。法然も嫌ったが天皇の近親者と友人でした。日蓮は時の権力に結び付こうと努力しています。また、東本願寺には、奥に天皇だけをお迎えして見せるすばらしい庭園を持っています。曹洞宗以外は、天皇と如何に結び付くかを大切にしているのです。

|

その天皇家の実情は、昔も現在も表に出てこず窺い知ることができません。生前の生き様などを織り込んで死後につける名前、諡号(忌み名)から、表に出ない史実を読み取れる部分もありますが、良く分からない部分が多いのです。

例えば天智天皇の天智とは、 殷 の最悪と言われた 紂王 が集めた最高の宝石の名で、好ましいものではありません。天智天皇は鷹狩で天武天皇に殺害されてと言われています。その天武天皇の武は、紂王を滅ぼして周を作った武王から取ったものです。また、継体天皇の継とは別の人が継ぐという意味で、直系が継ぐ場合には嗣と書きます。

聖徳太子の聖徳は、良い名ではありません。通常、 殯 (遺体を放置する期間)に6か月から数年間掛けるのに、太子は僅か3ヶ月です。自殺に追い込まれた太子を早く埋めないと怨霊で出て来ることを防ぐためです。徳とは怨霊になる資格を表していますが、聖は怨霊にはならないことを表しているのです。太子は辛い人生を送りましたが、皆に尊敬されました。聖徳太子を讃える歴史書「太子伝歴」があります。今の仏教があるのは太子のお蔭です。仏教は皆(般若心経以外)以下の言葉から始まるのですが、太子はこの意味を正確に捉えました。

それは「 如是我聞 一時仏在」ですが、如是我聞は、釈迦の十大弟子の1人、阿難が言った言葉です。 「evam maya srutam」の訳で、evam は「各の如し」、maya は英語の by me、srutamは「聞かれておりました」という意味です。

「一時仏在」は、ekamsimiu「ある」、samaya「一時」、bhagavan「世尊(釈迦)」が原語です。

時計で計ることができる「時間」は kala と言うが、計ることができない時間(存在しない概念)「ayus」を表す samaya を太子は明確に理解しました。

A mitta ayus の a は「否定語」、mitta「図る」を意味し、「永遠の命」ということです。

ちなみに、A mitta ayus は「阿弥陀」と記され、釈迦の言っていない阿弥陀仏が作られる基になります。

A mitta bha は、「限られた肉体の命」を意味します。

釈迦は以下のように言っているのです。

「皆様の中には永遠の命が宿っていますよ」

永遠の命とは「魂」に近い概念です。これは、計ることができませんし、言葉で伝えることができない概念です。太子は短い間にこれを見抜いて解釈したのです。

「死んだ後には何もない」という考えは、この概念が分かっていないからです。

血なまぐさい時代に入ってきた仏教を利用したのが渡来人の曽我家です。それまでは物部家が中心であった神道でしたが、争って曽我家が勝った。太子は天皇家で、その中心となったのが仏教です。大仏も作られました。

神道は基本的に自然信仰で、作られた神体はありません。やがて山岳信仰が現れ、修験道から武士が生まれ、政権を獲得します。しかし、天皇を亡ぼしません。冠位を天皇から拝領するなど、清いことはやってもらう。天皇に実権はないが、武士がひれ伏すという世界に類のない事例となりました。

さらに、怨霊思想、山岳信仰、修験道の繋がりが強くなります。そして、日本だけの仏である不動明王が出てきて神道と仏教との結びつきが出てきます。

神道のポイントは「汚れ」です。死ぬことが最大の汚れで、皆様の認識と異なるのではないでしょうか。

次回は、神道について語りましょう。

◇ ◇ ◇

次回予定:7月21日(金)13:00 DFオフィス共用会議室

(保坂洋記・撮影)

2017年6月9日 (掲載)

第7回 関西DF勉強会

5月30日(火)パソナ・グループビルにて第7回関西DF勉強会・交流会を開催しました。今回はご多忙にも拘らず東京からDF初代事務局長横井時久さんに関西へお越しいただき、「観光立国研究会の設立の主旨と活動内容」について詳細かつ有益なお話をいただきました。

お陰様で、参加者は真瀬代表・講師の横井さんを含め関西DFとしては過去最多の15名(内オブザーバー3名)出席となり、関西DF設立に向けての良いきっかけづくりができました。

横井さんのお話の要旨は以下の通り(横井さん資料より)

日本人が海外を旅行する数は世界有数であるのに対して、海外からの来日観光客の数はそれ程多くなかった。政府は観光立国を目指している。DFメンバーの知恵と経験を活かして、訪日観光客の増加と地方活性化に貢献できないかという願いで2011年に観光立国研究会を設立した。観光資源の見直し、インフラ整備、意識改革、等々やることはたくさんある。活動は東日本大震災などもあって、一時中断していたが、東京オリンピックが決まってから再開した。

| 「観光立国研究会の設立の主旨と活動内容」について説明する横井さん(右端) |

我々が想定している訪日観光客のイメージは、団体で押し寄せる客ではなくて、個人または数名で日本の地方を周り、静かに日本の風景や伝統文化を楽しむ人達である。

最初に自前のコースができないかメンバーと地縁のある地域に出かけることから始めた。幾つかの地方自治体の方との意見交換会を行った。

次に取り組んだのが日本の観光業界に関する問題提起である。観光立国提言書を作成し、2015年2月に観光庁に提出し、観光戦略課長と数度にわたり議論をした。

次に取り組んだのが旅の本の出版である。我々の狙いは、執筆者が縁のある地域について蘊蓄を傾ける紀行文のようなものである。55人のDF会員が執筆者となり、71の地域を取り上げた。出版を機会に関連のある地域との接触を深め、地方創生に貢献する目論見である。

旅の本の発刊をきっかけとして、地方自治体とのより密接な連携と旅行情報の内外への発信、更には、観光政策へのより進化した提言などを目指して活動を続けて行く計画である。

このほか関西はインバウンドで観光客が増加中。訪日観光客が求めるものは何か、日本の本当の良さを知ってもらうことが大切だ等々、関西DFメンバーにとって今後の関西DF活動に大変有意義なアドバイスを沢山いただきました。

| DFの活動について概要説明する真瀬代表と熱心に聴講する出席された皆さん | |

真瀬代表からも、勉強会の冒頭、東京でのDFの活動について(企業ガバナンス部会・環境部会・技術部会・理科実験グループ活動状況・今年10/26、DF総会への出席依頼・モンゴルとの交流等)詳細のお話をいただき、これまでの勉強会の中で最も充実した会合であった。この勢いで関西DF設立に向けて会員の更なる増強をみんなで力を合わせて頑張っていきたい。

◇ ◇ ◇

次回の勉強会は来る8月22日(火)15:00〜17:00、講師は岡本正敏さん(関西DFメンバー)で、テーマは「書道の歴史」 です。大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。

(記事提供:関西事務局 谷口擴朗氏/編集文責:三納)

2017年4月28日 (掲載)

「一神教のもつれた糸はほぐせるか」(第7回・最終回)

昨年10月に開講した勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の最終回となる第7回が以下の通りおこなわれました。当日も大勢の皆さんが出席され、大盛況のうちに幕を閉じました。

昨年10月に開講した勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の最終回となる第7回が以下の通りおこなわれました。当日も大勢の皆さんが出席され、大盛況のうちに幕を閉じました。

ここに改めて講師を務められた秋山さんに厚く御礼を申し上げます。

- 開催日時:4月24日(月)14:00から16:00

- 開催場所:八重洲ビル2F会議室

- 講 師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務取締役)

- 参加者 :会員26人

当日の内容(概要)は以下の通りです(この概要は講師の秋山さんご自身がまとめられたものです)。

◇ ◇ ◇

三つの一神教が一致・共生することが可能か、が最終回のテーマでした。その観点から旧約、新約聖書、クルアーンに記載されている文言を検討しました。

まず、ユダヤ教の聖典である旧約聖書がどう書いているか。これまでも説明しているように、旧約聖書にはキリストがいずれ出現するという「キリスト預言」がいくつも記載されています。神が、それまでの契約(旧約聖書の内容)ではない「新しい契約」を与える、と明確に述べています。

これを受けて、「新しい契約」がイエスによってもたらされた、とするのがキリスト教です。キリスト教の理論を確立したパウロは、ユダヤ人と異邦人(非ユダヤ人)に区別はなく、唯一人の神がすべての人を祝福する、としました。ユダヤ人がイエスを拒否した結果、異邦人に神の救いが及ぶことになり、これを見て神の選民であるユダヤ人が「ねたみ」を起こし、最終的にユダヤ人を含むすべての人が救われる、というのがパウロの考えたことです。

キリスト教は、中世からユダヤ人を差別、迫害してきましたが、1961年にローマ法王が開いた第二バチカン公会議で、その誤りを認め、謝罪しました。

では、イスラムはユダヤ教、キリスト教をどのように見ているか。イスラムの教典クルアーンは、アブラハムをはじめとするユダヤのすべての預言者とイエスに下された神の啓示を認め、それに帰依する、ということを明示しています。ムハンマドはユダヤ人と戦いもしましたが、ユダヤ人が選民として神から特別の扱いを受けたことも認めています。

イエスに関しては、マリヤが神の「御言葉」によってイエスを授かったこと、またイエスは「現世でも来世でも高いほまれを受け、神の傍近き座につく」と書いていて、預言者の中でも特別な扱いをしています。

|

ただ、イエスを神とする考えは拒否します。ユダヤ人がイエスを殺した、という点については、それを否定し「神がおそば近くに引き上げた」のだとします。

イスラムの基本は、ユダヤ教の神も、キリスト教の神も、イスラムが信仰するアッラーと同一の神である、という立場です。ユダヤ教徒、キリスト教徒にこう呼びかけています。「アッラーのことで我々と言い争いをしようというのか。アッラーは我々の神でもあれば、お前たちの神様でもあるのに」。「アッラーさえその気になり給えば、お前たち全部を一個の宗派にしてしまうこともおできになる」。「いずれ復活の日(最後の審判)にアッラーが彼らの論争に判決をお下しになる」。

最後の審判の時には、神が自ら判断を下されるから「言い争いをすることはない」と書いていることは、大切な視点でしょう。

識者たちもこのように言っています。まず、フランス系のイスラエル人の哲学者、アンドレ・シュラキ。この人は旧約、新約とクルアーンのフランス語訳を行った人です。彼は「ユダヤ教とキリスト教の仲たがいの真因を思想的次元に求めるのは根拠がない」といいます。ユダヤ教徒は孤立し、外界と絶縁して長い世紀を生き延びてきたために、キリスト教もイスラムもほとんど検討も加えずに退けた、と考えています。お互いに知らない、ということが争いの原因、という主張です。

インド出身のイスラム学者、モハンマド・アクラム・ナドウィーはこのように言います。三つの一神教は「中心の教えに違いはない。それは神を信じよ、という教えだ」「中世のイスラム教徒は他の一神教信仰との境界を先鋭化した」と。そして、宗教をアイデンティティ、自分の属する集団、と考えるべきではない、信仰は帰属ではない、と主張しています。

また、宗教を少し離れて、世俗的観点を取り上げると、ユダヤ系でフランスの経済学者、政治家であるジャック・アタリは概略次のように述べています。「イスラエルが中東における西欧の飛び地のような形で生き延びることはできない。長い全面戦争になればシオニズムは終焉を迎える。アラブが夢見る経済統一が平和のために不可欠である。イスラエルはEU的な『中東連合』のメンバーとして、中東の中で共通の生活様式や混合婚によって、アイデンティティを失う」(『ユダヤ人、世界と貨幣』)。

国際情勢から見る場合も、三つの一神教はお互いの差異を先鋭化しない方向に進むということでしょう。現に、日本のキリスト教会の集会にたくさんのユダヤ人が来るとか、イスラエルの大学で新約聖書の研究が進んでいるとか、といった変化が起こってきています。

( 秋山哲 記)

2017年4月24日 (掲載)

「仏法探訪パート2 第11講」

4月13日(木)13:00から2F大会議室C&Dで13名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第11講」が行われました。

4月13日(木)13:00から2F大会議室C&Dで13名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第11講」が行われました。

茶野講師は、杖を突き、足を引きずるようにして来られました。オフィスでは「家で足を捻挫した」と言われましたが、講義の冒頭「実は先日気軽に受けた検診で不具合が発見、入院加療しました。数日前からその影響か不明ですが、左足の踝が痛くなり往生しているのです。座ってお話しします」とのことで、一同ビックリしました。しかし、その後はいつもと変わらぬ熱い講話が続きました。

仏教については来月から話すとし、今日は日本史の中の聖徳太子について少し詳しく話しますと講話が始まりました。参考にした書籍として井沢元彦著「逆説の日本史」(小学館)が紹介されました。

「たたり」は「出祟り」「祟」とも書きます。名前に祟が付く天皇は、32代祟峻天皇と75代祟徳天皇の2名います。「怨霊思想」が天皇家に続いています。

BC1,000年頃、中国「殷(イン)」が周に滅ぼされた時、皆殺しにはせず、別の土地で生かしました。皆殺しにすると弔う人がいなくなり、怨霊となって祟りがあるという解釈からです。

聖徳太子は蘇我入鹿によって皆殺しに会い(実際は自殺)、怨霊となります。

その後、長屋王の死から、「無念の死を遂げた人が怨霊となる」という解釈に変化しました。

崇徳天皇は大魔王といわれ、明治天皇が即位する時に、崇徳天皇の怨を治める儀式を行っています。今でも天皇家には怨霊思想が根付いているのです。

聖徳太子という名は忌名であって、生前にそう呼ばれていた訳ではありません。後に淡海三船が忌名を付けました。天皇の名も同様です。太子は皇太子なのに忌名があるのは異例なことです。

渡来系の欽明天皇の時に、金の仏像(仏教)が入って来ましたが、「あしだ神(外からの神)」と言われた仏教を太子は正しく理解して解説し、仏教を広めました。太子は立派な業績にもかかわらず、非業の死(蘇我入鹿に追い詰められての自殺)を遂げています。太子一家の仏教の考え方は、死を恐れない思想が根底にあったのかもしれません。

|

天智天皇は蘇我入鹿を滅ぼすが、狩りに出て行方不明となります。2代後の天武天皇が殺害したというのが通説です。泉涌寺に天皇家歴代の位牌が祀ってあるが、40代天武天皇から45代聖徳天皇までがありません。

日本史は、日本書紀がベースになっています。作らせたのが天武天皇なので、天智天皇を殺害した天武天皇を良く表現する内容となっていると言えます。

講話は、神武天皇が誕生するまでの神話に及びます。天照大神(天神)、大国主命(地上の神)等々。

そして、欠史八代(存在しない天皇8代)、漢字の読み方(呉、漢、唐)で、日本は呉音読みでニッポン、漢読みはジッポン、これが英語でジャパンになったこと、日下をクサカ、大和をヤマトと読む起源、伊勢神宮、鹿島神宮をかの地に建立した理由、卑弥呼の話と続きます。

このように古くから神話が続いている中に仏教がポンと飛び込んでくるのです。寺を建てる時、そこの神を鎮めるために神社を一緒に建てたのです。

茶野講師の優れない体調を感じさせない、いつも通りの熱い2時間があっという間に過ぎました。

次回には完治され、新しいオフィスでの熱くも楽しい講話を一同祈念してお開きとなりました。

◇ ◇ ◇

次回予定:5月31日(水)13:00 新オフィス会議室(未定)

(保坂洋記・撮影)

2017年4月12日 (掲載)

「一神教のもつれた糸はほぐせるか」第6回

新しい勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の6回目が以下の通り行われました。

新しい勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の6回目が以下の通り行われました。

なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです。

- 開催日時:4月3日(月)14:00から16:00まで

- 開催場所:八重洲ビル2F会議室

- 講 師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務取締役)

- 参 加 者:会員22名

◇ ◇ ◇

第6回は、三つの一神教がこれまでどのように争ってきたか、その事実関係を振り返ることにします。

ローマ帝国が西暦313年にキリスト教を公認します。それ以降、キリスト教徒がユダヤ教徒を迫害する形で、一神教同士の紛争が始まります。その原因の一つは、キリストの十字架刑にあります。「キリストを十字架にかけろ」と要求したのはユダヤ人であって、彼らが「その責任はわれわれと子孫にある」と言ったと新約聖書に書いてあるために、キリスト教徒たちはユダヤ人を「神殺し」として迫害するようになりました。

ユダヤ人を「神殺し」とする考え方は間違っているのです。キリストは人類の罪をあがなうために、自分の命を犠牲として捧げたのですから、「十字架につけろ」と叫んだユダヤ人は神の計画を進める役割を果たしたと考えるべきです。キリスト自身が「成し遂げられた」と言って息を引き取ったと聖書に書いてあることからもそのことが証明できます。2000年になってようやく、ローマ法王は誤りを認め、謝罪のミサを行いました。

また、旧約聖書は、金利禁止を規定していますが、神は「わたしの民から金利を取る」ことを禁じているのです。キリスト教徒もユダヤ教徒も、神が「わたしの民」というのは自分たちのこと、と考えます。従って、キリスト教徒同士、ユダヤ教徒同士は金利が禁止されているが、ユダヤ人がキリスト教徒に金を貸して金利を取るのは神が許している、と考えるのです。その結果、ユダヤ教徒がもっぱら金融業を担当し、キリスト教徒が利子負担に苦しむということになります。ここにユダヤ人憎悪のもう一つの根があります。

エルサレムをイスラムから奪い返すという十字軍はユダヤ人をも大量に殺害しました。イスラムが支配していたスペインをキリスト教側が奪回するレコンキスタによって、イスラム教徒とともにユダヤ教徒もスペインから追放されました。あちこちの国がユダヤ人を追放したり、ゲットーという隔離地区にユダヤ人を押し込めたりしました。ユダヤ人がキリスト教徒の子供を殺すとか、ペストの原因はユダヤ人だとか、間違った非難が浴びせられました。

|

ユダヤ教徒迫害の頂点となったのはナチスによるホロコーストです。ヨーロッパにいたユダヤ人が600万人殺害されました。この背景にはユダヤ教徒に対する長年の憎悪があります。

イスラム教徒の戦いはどうだったのか。ムハンマド在世中にユダヤ教徒との戦いがありますが、どちらかといえば小規模の戦いです。イスラムは短期間に広大な地域を支配するようになりますが、ユダヤ教徒とは共存していました。ユダヤ人は国を失っていますから戦争はできないのです。キリスト教徒との大きな戦いは、十字軍とスペインでのレコンキスタです。

問題が複雑化するのは第一次世界大戦以降です。当時イスラムの支配者であったトルコがドイツと同盟していたので、イギリスなどがトルコ攻略を進めます。その方策として、トルコに対するアラブの反乱を仕掛けます。そこでイギリスは不思議なことに「三枚舌外交」をやります。アラブに対しては中東におけるアラブの独立国家建設を約束する。フランスとは、中東を分割する「サイクス・ピコ協定」を結ぶ。ユダヤ人には「民族郷土」建設を認めるバルフォア宣言を与える。同じ地域に矛盾する三つの約束をするのです。これがそれ以降の中東紛争の基本原因になりました。

国連決議にしたがってイスラエルが建国されると直ちに第一次中東戦争が始まります。イスラエルとアラブは4回も戦闘を交えるのです。未だに中東紛争は解決していません。

このように見てくると、第一次世界大戦以前と以降では状況が違います。現在の中東を巡る戦い、紛争は宗教上の理由で引き起こされているとはいえないのではないでしょうか。宗教の違いが背景にあるとしても、紛争の主たる原因は国際政治の問題というべきです。

◇ ◇ ◇

次回、第7回は「一神教のもつれた糸をほぐせるか」の最終回です。4月24日(月)の14:00から16:00まで、八重洲ビル2階会議室で開きます。

( 秋山哲 記)

2017年3月21日 (掲載)

「仏法探訪パート2 第10講」

3月3日(金)13:00から2F大会議室C&Dで17名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第10講」が行われました。

3月3日(金)13:00から2F大会議室C&Dで17名の受講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第10講」が行われました。

「仏教伝来の話は日本史の話であり、緊張します」と始まりました。

靖国神社を例に取り、歴史解釈の注意です。第二次世界大戦は日本としては聖戦、米国にとって日本はパールハーバー爆撃のテロ国家であり、「歴史は見る立場が異なると考え方が全く異なる」ものです。A級戦犯が合祀されているが、これに対していろいろな考えがあります。東京裁判の解釈も日本はしていません。昭和天皇はA級戦犯が祀られた以降参拝をしなくなりました。御前会議で決めていたことを知っているのは昭和天皇だけで、その天皇が参拝を止めたのは、参拝をしたくない者が祀られたためだと思います。特に戦争を止める判断についてのことだと思います。このように「歴史は見る角度によって全く異なる」ことをまず理解して欲しいのです。私(茶野講師)が三田誠広氏(武蔵野大学)から学んだ日本史をお話します。

前回、日本の仏教を語るためには天皇の歴史を知らねばならないとして、配布された「歴代天皇一覧」を基に話が続きます。

天武天皇が稗田阿礼に歴史をまとめさせたのが日本書紀(漢文)、古事記(大和言葉)で、初めて歴史が文字で表現されました。それ以前は神話の世界で、事実とは疑わしい一定のパターン化された内容もあり、その話に目くじらを立てるのはおかしい。このような事情を理解して聞いて欲しいと思います。

日本書紀、古事記に記された欠史八代は、朝鮮半島との密接な関係により、歴史の重みをつけるために実際には存在しなかった天皇を創作したものです。

天皇は万世一系と言われますが、継体天皇で一度途切れています。それ以降は続いています。

用明天皇の子が聖徳太子。推古天皇は女帝で、政治を司ったのは聖徳太子。30歳になるまでのショートリリーフとして推古天皇を作ったのです。聖徳太子の父(用明天皇)と母( 穴穂部皇女 )の父は同じ欽明天皇で、祖母は、渡来人の 曽我稲目 の娘で父方の祖母が妹で、母方の祖母が姉です。曽我稲目が神道に対抗して仏教を持ってきました。金の仏像を祀る寺を作ると疫病が流行、物部氏、 中臣氏 は寺を破壊する。これが続いて曽我と物部、中臣は闘うことになります。聖徳太子は曽我につきます。太子が祈り大雨が降り、それを利用して四天王に頼んで勝利します。そこで建立したのが大阪四天王寺です。物部は滅び、仏教が権力を握ります。推古天皇の時に聖徳太子が仏教を広めます。

|

聖徳太子は冠位十二階を説きました。実力さえあれば良いという人材登用の道が開かれたといわれています。しかし、曽我家は渡来人であったため、冠位に就けるためにはそうせざるを得ない状況もあったのです。蘇我家は、稲目-馬子-蝦夷-入鹿と続きました。聖徳太子は曽我家の皇子といえます。

聖徳太子が定めた十七条憲法があります。第一条和を持って尊しとなすばかりが抜き出されますが、これは神道の教えで、敵を作らないことです。第二条三宝(仏法僧)を敬えは、仏教を広めるための策とも取れます。

斉明天皇の時、蘇我入鹿によって聖徳太子一家は皆殺しにされます。入鹿は斉明天皇の愛人で、 山背皇子 を擁立するのに邪魔な存在の聖徳太子を殺しました。その入鹿を殺したのが中臣鎌足、後の藤原家です。稗田阿礼は、日本書紀、古事記をまとめる時に、人殺しの天智天皇をかばい持ち上げるため、聖徳太子を善行の偉人とレベルアップし、曽我入鹿を極悪人とする必要がありました。

大乗仏教は漢の長安の戦火を逃れ南京から朝鮮を経て日本へ渡って来たため、呉音で読みます。欽明天皇に金の仏像が贈られた時、仏典も来て漢字が広まりました。それまで日本は大和言葉でした。

天智天皇の頃から天皇と呼ばれましたが、それ以前は忌名で呼ばれました。聖徳太子の名も忌名で、生前は 厩戸皇子 と呼ばれていたらしいです。母の穴穂部皇女が厩で産気づいたためと言われるが、どうみてもそのようなことが起こることはおかしいです。イエスが厩で生まれた後500−600年経て太子が産まれたので、それが日本に伝わってきたのが原因に思えます。このように、神話は時間の巡りが同じパターンであったり、別の地で同じ話が出てきたりするので、あまり真に受けない方がよいと思います。

聖徳太子は深く仏教を理解していました。ただし出家はしていません。そこで 維摩経 を説きました。最近教科書で聖徳太子を厩皇子と呼び改めようという動きがあるそうです。聖徳太子は1万円札の像を変えた途端にバブル崩壊が起こりました。聖徳太子の呼称はいじらない方が良いと思います(笑)。

◇ ◇ ◇

次回予定:4月13日(木)13:00 2F会議室C&D

(保坂洋記・撮影)

2017年3月14日 (掲載)

「一神教のもつれた糸はほぐせるか」第5回

新しい勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の5回目が以下の通り行われました。

新しい勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の5回目が以下の通り行われました。

なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです。

- 開催日時:3月6日(月)14:00から16:00まで

- 開催場所:八重洲ビル2F会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務取締役)

- 参加者:33名

◇ ◇ ◇

第3回から、三つの一神教それぞれの「経典と信仰」について話していますが、今回は「クルアーン(コーラン)とイスラム」についてです。

旧約聖書は、アラブ民族の祖としてイシュマイルをあげています。アブラハムとエジプト女性との間にうまれた長子です。正妻との間にその後生まれた異母弟イサクがユダヤ人の流れをつくっていきますが、イシュマイルの方はエジプト人を妻に迎えてアラブ民族の流れを作るのです。神は、アブラハムに対して、この二つの民族ともに「大いなる国民とする」と約束します。民族的に同根であることはクルアーンも認めています。

宗教的により重要なのは、アブラハムとイスマイール(イシュマイルのアラブ語表現)の2人がメッカのカーバ神殿の礎石を打ち立て、アッラーに捧げ、2人がアッラーに帰依したとクルアーンが書いていることです。歴史的事実であるかどうかは別にして、イスラムは今から4000年も前、アブラハムがいた時代にスタートしたということになります。宗教的にも、ユダヤ教、キリスト教と同様に、アブラハムにつながるということになります。

具体的には、ムハンマド(モハメット)が西暦610年頃、洞窟で瞑想していて大天使ガブリエルから啓示を受けることによってイスラムが始まります。ムハンマドはアラブ人の中のクライシュ族の1人としてメッカに生まれたのですが、多神教を信じるクライシュ族には受け入れられず、メディナに移ります。最終的にはメッカを征服し、メッカ神殿をイスラムの神殿とします。

イスラムの信仰は「六信五行」といいます。神、天使、教典、預言者、来世、天命の六つを信じること、信仰告白、礼拝、断食、喜捨、巡礼の五つを行うこと。これが信徒の守るべき義務です。「行い」を求める点では戒律を守るユダヤ教と近いといえます。神を信じることのみを求める「信仰義認」のプロテスタント・キリスト教とは違いがあります。

|

この「六信五行」について解説しましたが、重要な点を記載します。

イスラムの神はアッラーといいますが、アッラーは普通名詞の神に定冠詞がついたもので、「神様」という意味だという点。第2回の勉強会で「神の名」が重要だという話をしましたが、三つの一神教を考えて行く上で一つのポイントになると考えています。

最後にして最大の預言者はムハンマドとしていますが、新旧約聖書の預言者が25人もクルアーンに登場します。中でも、アブラハム、モーセ、イエス(アラビア語ではイーサー)はイスラムにとっても重要な預言者です。特にイエスはその誕生物語がクルアーンに詳しく書かれ、「メシア」とも表現されます。

イスラムの考える来世について、また、人は神の御心次第で信仰にはいることもあれば、迷いの道をさまよいつづけることもある、という天命の考え方の説明をしました。

五行の中では断食が重要です。ユダヤ教にも断食はありますが、イスラムの要求する1か月の断食は重いものです。熱帯での断食は「神を畏れかしこむ気持ち」を育むと考えられています。また、大切なのは喜捨で、これは貧富の格差のない平等社会をめざすイスラムの特色です。

「六信五行」の外にもイスラムの務めがあります。例えば食事規定。昨今も、イスラムの食事規定を守るための「ハラル認証」というものが注目されていますが、ユダヤ教の食事規定とくらべると単純で、クルアーンは面倒なことを要求していません。

そのほか、金利禁止や男女関係に関する事項も説明しました。また、ジハード(聖戦)に関して、クルアーンには「無信仰者たちや似非信者どもを敵としてあくまで戦え」「和平和平と騒いではならぬ。お前たちの方がきっと勝つ」などと書いてあることを紹介しました。同時に、ムハンマド在世中の戦いは小競り合い的な小規模の戦いであったことも説明しました。

◇ ◇ ◇

次回第6回は4月3日(月)の14:00から16:00までです。三つの一神教がどのように争ってきたか、その歴史を説明します。第7回がこの勉強会の最終回で、締めくくりとして、三つの宗教は共生できるのか、というテーマを論じる予定です。

( 秋山哲 記)

2017年3月7日 (掲載)

第6回 関西DF勉強会

2月23日(木)第6回目の関西DF勉強会を開催。東京から真瀬代表にも出席をいただき総勢12名が参加されました。

今回の講師は関西DFメンバー谷口擴朗さんで、謡曲稽古歴25年の経験談として、自己紹介方々「謡曲と私」(謡曲から得たこと・学んだこと)というテーマで、以下のようなお話をいただきました。

◇ ◇ ◇

谷口さんが謡曲へ興味を持ったきっかけは、銀行時代の支店長の時、大事な取引先の社長さんから、

- 支店長は人前で話す機会が多く声が良く通らないといけない。そのため姿勢を正し、お腹から声を出すことが必要

- 支店長になりお客からあがめられ増長する人も多い。人はいつまでも謙虚でなければならぬ

- そのためには「師」を持つこと、「師」につくことだ

との、アドバイスを受けました。

大事な取引先社長さんからのお話でしたので、これは断れないと思い、社長さんが師事していた能楽師の先生についたのが始まりで、謡曲の稽古が現在に至っています。

謡曲に出会い、厳しいご指導の下耐えつづけた甲斐があって腹式呼吸が出来、お腹から声が出せるようになりました。姿勢もよくなり、またある時は目のやりどころについて、「まっすぐ無限を見つめる気持ちになれ」と教えられ鍛えられて、悪い癖であるキョロキョロをしなくなり、「風姿花伝」「花鏡」の書物に接しては、人間としての生き方(経営学にも通じるもの)を随分沢山学ぶことができました。書物の中ではあるが哲学者としての「世阿弥」に触れて多くのことを学ばせていただいたおかげで今日の私があります。引き続きこの道の修行を続けていきます。

◇ ◇ ◇

お話しは以上のようにとても印象的な内容で、出席者の皆さんも十分感銘を受け、納得されたようです。

その後、今後の打ち合わせなどを行い恒例の懇親会に移りました。懇親会はいつもながらの盛り上がりで楽しいひと時をみんなで味わい親睦を深めることが出来ました。

次回の勉強会は来る5月30日(火)15:00〜17:00、講師は東京のDF大先輩・横井時久さんにお願いし、「旅の本・観光立国研究会」関連のお話をいただくこととしました。

(記事提供:関西事務局 谷口擴朗氏/編集文責:三納)

2017年02月17日 (掲載)

「一神教のもつれた糸はほぐせるか」第4回

新しい勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の4回目が以下の通り行われました。

新しい勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の4回目が以下の通り行われました。

なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです。

- 開催日時:2月13日(月)14:00から16:00まで

- 開催場所:八重洲ビル2F会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務取締役)

- 参加者:会員27人

勉強会は前回から三つの一神教それぞれの「啓典と信仰」について話しています。第3回は「旧約聖書とユダヤ教」についてお話ししましたが、第4回は「新旧約聖書とキリスト教」を語りました。

まず、イエス・キリストの誕生から宣教、そして十字架上の死と復活の概略を説明し、キリストが「再臨」する、つまり再び降ってくる、というのがキリスト教の信仰であることを話しました。

このような救世主(キリスト)の姿は、旧約聖書にたびたび預言されていることを、旧約の引用によって示しました。重要なのは、ダビデ王の子孫から救世主が現れる、とする預言と、イザヤによる詳細な預言であることを説明しました。イザヤは、キリスト誕生の800年も前の預言者ですが、キリストの十字架刑による死の意味までも詳しく預言しています。後から誰かが書いたのだという見方がありましたが、1945年に発見され、紀元前70年より前のものと確認された「死海文書」にイザヤ書のこの記事が含まれていたので、800年前の預言であることに疑問はありません。

イエス・キリストは、このようにユダヤ教の枠の中に現れていて、彼も新しい宗教を打ち建てようとしたのではありません。彼はユダヤ教の改革者でした。彼の立場は、「新しい契約」、つまり、神がモーセに与えた「古い契約」ではない新しい神の啓示をもたらす、というものです。旧約聖書のエレミヤ書は、ユダヤ人が神との契約を守らなかったので、神は「新しい契約」を与える、ということを書いていますが、イエス・キリストがその「新しい契約」なのです。

|

ではキリスト教の信仰はどのようなものか。4世紀に確立した「使徒信条」が信仰の基本であることをお話ししました。その内容は①三位一体の神であること②キリストがこの世に実在し、十字架刑によって死に、復活し、天にのぼったこと、復活したこと③再臨すること④聖霊を信じること、など信じるべき項目が列挙されています。

この中で、重要であると同時に理解が難しいものとして、十字架上での死、復活、そして再臨について詳しく考え方を述べました。

特に、終末に起こるとされる再臨の時には、「死者がまず復活し、生きているものが空中に掲挙され、栄光体に変えられる」と新約聖書が述べていると、紹介しました。これは、霊的天国を考えないユダヤ教の終末論とは大きな違いです。

ユダヤ教との相違としては、初期キリスト教の時代に、割礼、食事規定といった戒律を守る必要がないと決めたことも重要です。これはキリスト教が「ユダヤ教の一つの派」という立場を捨てる分岐点でした。

また、パウロというキリスト教徒迫害者が神キリストの声を聴いて回心し、異邦人(ユダヤ人でない人たち)への宣教を神に命じられたことが大きな意味を持ちます。パウロが各地の信徒に送った書簡が新約聖書の中の大きな部分を占めていて、彼がキリスト教の理論体系を作り上げたということができます。特に、選民とされるユダヤ人をどう考えるか、については、「異邦人が救われることによってユダヤ人が妬みをおこし、その結果、ユダヤ人も救われる」というパウロの理論を説明しました。このような理論に基づくパウロの宣教がユダヤ教とは独立した世界宗教としてのキリスト教を確立したといえます。

◇ ◇ ◇

次回第5回は3月6日(月)の14:00から16:00まで、八重洲ビル2F会議室で開きます。テーマは「クルアーンとイスラム」を予定しています。

( 秋山哲 記)

2017年02月04日(掲載)

「仏法探訪パート2 第9講」

1月27日(金)13:00から2F大会議室C&Dで9名の聴講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第9講」が行われました。

1月27日(金)13:00から2F大会議室C&Dで9名の聴講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第9講」が行われました。

「本日は大乗仏教について前回からの続きと、日本へどのように仏教が伝わってきたかをお話します」と始まりました。

冒頭、稀勢の里が優勝し、19年ぶりに日本人横綱が誕生した喜びを述べられました。実力の世界での最高位は大関で、横綱は大関の中から実力、人品骨柄が優れた者が横綱に選ばれ、神となったことを表している歴史があるそうです。しめ縄(七五三縄、心縄、語源:尻久米縄)は、その後ろに神が居ることを示し、下がっているギザギザの白紙(四手)は神の領域を表しています。しこを踏むのは、地の神を治めるための行為です。これらのことを頭に入れて土俵入りを見ると、より一層興味深いものになります。また、千秋楽の白鵬の戦い振りをその後の影響を熟慮した行動と称賛し、「19年ぶりに日本人の神様が誕生して良かった」と締められました。

いよいよ本題に入ります。

釈迦仏教(小乗仏教、上座部仏教)では、現在の肉体の世界を否定せず、見えない世界があると説きます。その両世界を行ったり来たりする。それに気付くことをbodhi(ボディ、目覚め)と言います。維摩経では在家でも見えない世界へ行けると説いたが、出家、在家を区別せず、出家した方が目覚めに早いと説きました。釈迦は誰もが認識している「死」と同じ確率で、「生まれ変わらなければならない」と説きます。

大乗仏教は、大衆を対象としたものです。仏塔(ステューパ)に祭られている「何か凄い人」に手を合わせれば、良いことがあるだろうと多数の人が集まるようになりました。そこで仏塔の管理者が理論体系づけたのが大乗仏教です。「信じなさい」「祈りなさい」そうすれば良いことがあると現世利益を謳います。そこで出てきたのが般若経です。

空海の密教は、呪術で大日如来の力を借りて特別の力を持たせます。釈迦は目覚めて同様な特別な力を得ることは認めましたが、力を得る目的で呪術を行うことを否定しました。中国で仏教が滅びたのは密教のためです。加持祈祷を行い密教寺院が大金持ちとなって力を持ったため、王に潰されたのです。

日本の仏教は、大乗仏教が渡ってきたものですが、差異があります。大乗では三昧の境地で念仏、観仏を唱えるが、当時貧困に窮していた日本では難しいことを言っても実行は無理なので「念仏を唱えれば救われる」と法然が説き、大衆に浸透しました。ちなみに、現在の新興宗教は全て「入信すれば良いことがある」という現世利益一点張りです。

大乗仏教は、まず多くの在家の人々(大衆)が集まることから始まり、強引な理屈を交え、釈迦の言葉を入れながら理論づけしていき出来たものです。般若経、華厳経の後、釈迦80歳の頃に出てきたのが法華経と説いて日蓮は広めましたが、釈迦が法華経を出したというのは史実にありません。

また、現在の浄土真宗は輪廻転生を認めませんが、親鸞は認めていました。

浄土真宗には、信じないとハンセン氏病になると書いてあり、当病気が流行り問題となった時、前世で悪いことをしたので患ったと煽りました。ところが、その後当病記が保護されるようになるとコロッと転向したのです。

大乗仏教で最初に出て来る経典が般若経です。般若は Pannya = Prajuma を漢字にしたもので、す。恐ろしい般若の面をイメージする人は多いが、関係ありません。

般若経の内容は空観と波羅密多(はらみた)行で、見える世界と見えない世界とは一体で、見えない世界が後ろにあるという考えです。自我(恒常性)を否定し、自利(自分にも利益)、利他(他人への利益)を説きます。般若経は特に利他を重視し、後期大乗では自利は消え、利他のみとなります。

初期大乗の教えは「上求菩提」(上を見ては目覚めを求める)「下(教)化衆生」(下を見ては正しい姿に変える)です。

六波羅密「布施」「持戒」「忍厚」「精進」「禅定」「智慧」で最も楽に実行できるのが「智慧(ちえ=般若=考え抜くこと」で、即ち般若波羅密です。波羅密行を多く行うと、仏の慈悲が現れ利他ができると説きます。

般若経は冒頭に、法華経で初めて登場する観音菩薩が出てきます。如是我聞で始まるのが経であって、般若心経は経とはいえません。

次に維摩(ゆいま)居士が説く、維摩経で、在家でも釈迦の境地へ到達できることを理論付けました。

そして法華経です。ここには三つのポイントが書かれています。

- 久遠実成(くおんじつじょう):釈迦の絶対化を狙ったもの

- 二乗作仏:(1)如来(2)菩薩(3)声聞(4)縁覚(5)六道 で(2)から(4)は修行すれば如来になれると説く。

- 観音信仰:観音経は、観音を唱えると全て良いことに変わると説く

日本の仏教を語るためには天皇の歴史を知らねばならないとして、歴代天皇一覧を配布しましたが、終了時間となりました。次回は「日本神道」と「天皇の歴史と仏教の扱われ方」について話しましょうと述べて講話を終えました。

次回を楽しみにお待ち下さい。

◇ ◇ ◇

次回パート2 – 第10講予定:3月3日(金)13:00 – 15:00 2F会議室C & D

2017年01月20日(掲載)

「一神教のもつれた糸はほぐせるか」第3回

新しい勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の3回目が以下の通り行われました。

新しい勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の3回目が以下の通り行われました。

なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです。

- 開催日時:1月16日(月)14:00から16:00まで

- 開催場所:八重洲ビル2F会議室

- 講師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務取締役)

- 参加者:会員約25人

勉強会の第1回目は「一神教とは何か」、第2回目は「神の名」というテーマで話しました。3回目から、三つの一神教がそれぞれどのようにして成立し、その聖典は何を説いているか、に移りました。

この日は、一神教の源というべきユダヤ教と、その聖典である旧約聖書(TNH)の説明を行いました。

唯一神信仰は、BC2000年前後にメソポタミヤのウルで生まれたユダヤ民族の祖、アブラハムに始まります。彼は、神の指示を受けて、カナン(パレスチナ)に移動します。その子孫はその後エジプトに移って奴隷的状況に苦しみます。BC1250年頃、モーセが現れ、ユダヤ人を率いてエジプトを脱出し、カナンに再進入します。BC10世紀のダビデ王、ソロモン王の時代に最も強大な国になりますが、アッシリヤ、バビロンに攻略され、捕囚となり、再建した国はAD70年にローマに滅ぼされ、離散の民族となります。

この歴史の中で、ユダヤ民族はたびたび神に反逆しますが、基本的にはアブラハムの信じた唯一神信仰を継承、維持します。

アブラハムは、カナンに入った時に、神から「この土地を与える」「子孫は星の数のようになる」と約束されて、「主のために祭壇を築き、主の御名を呼んだ」のです。「アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた」と旧約聖書は書いています。「義」というのは神の前に正しいと認められることを意味します。ユダヤ教は、戒律を守ることによって義とされる、という信仰ですが、アブラハムは、神を信じて御名を呼んだだけで義とされたのです。この信仰形態は、ユダヤ教の延長線から生まれたキリスト教、イスラムを考えるとき、きわめて重要な視点です。

しかし、モーセ以降、神を信じるだけでなく、神の掟を守ることがユダヤ教徒の信仰形態となります。モーセは、シナイ山で神から十戒を与えられ、聖書の冒頭を占めるモーセ五書には極めてたくさんの戒律・掟が定められています。特に重要なのは、罪を贖うために神殿に捧げる動物の犠牲です。この犠牲という考え方は、キリスト教を理解するために重要です。その他、割礼、安息日、食事規程など、さまざまな規則があって、これらを守るならば神の祝福を受け、従わないならば神の呪いをうける、ということになります。神との双務契約がユダヤ教の考え方であり、「祝福と呪いの神学」といわれるものです。

ローマにイスラエルが滅ぼされ、離散の時代に入ると、神殿がなく、祭司がいないユダヤ教が成立します。「ラビ・ユダヤ教」と呼ばれるものですが、ユダヤ人は聖書を読み、祭事を守り、戒律に従う努力を行い、国も神殿も失った後も、信仰を継承しました。

その背後には、ユダヤ人は神に選ばれた「選民」である、という意識があります。選民思想は、しかし、ユダヤ人が他の民族に勝って優れている、という考え方ではありません。私は、ユダヤ教の神が本当の神であって、今も生きている、という証拠としてユダヤ人が選ばれたのだと考えています。ユダヤ人は離散から2000年近く経って国を再建しました。このような例はありません。古いところでは、バビロン捕囚の200年も前の預言者イザヤ、100年以上も前の預言者エレミヤなどが、捕囚と解放を適確に預言しています。このことは、神の計画が存在し、実現することの確かな例ということができます。

ユダヤ教の信仰について、もう一つの特徴を上げると、人間の死後の天国・地獄という考え方がほとんどないことです。旧約聖書の終末論はこの世の終わりを意味していません。物質世界が終わって、非物質的な霊的天国で喜びを得る、という発想はないのです。ユダヤ人が神に従い、世界秩序が回復する、神が導く平和な世界が現出する、という考え方です。国連ビルに刻まれているイザヤ書の一節「剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする」世界を待ち望む、というのがユダヤ教の信仰です。

◇ ◇ ◇

次回第4回目は2月13日(月)の14:00から16:00まで、八重洲ビル2F会議室で開きます。テーマは「聖書とキリスト教」の予定です。

( 秋山哲 記)