去る3月14日(日)科学技術館で大先生役*の平井浩二さん(No.394)によるコンピューター実験教室が行われました。決してやさしくはない内容でしたが、巧みな解説とユニークな実験キットで、子供たちもコンピューターの秘密の一端を知って満足した様子で、我々も科学技術館での実験教室の有終の美を飾りました。「え!有終の美?」と思われるでしょうが、2011年から続いた「科学技術館サイエンス友の会」での実験教室は3月末で一旦終了(サンセット)することになりました。

実験教室は今年後半から新しい形で再開(サンライズ)すると聞いています。全容は明らかではありませんが、親子教室などを含み低学年まで対象を広げ、より早い時期から科学への興味を育てることが模索されているようです。実験教室の再開に当たってはDF理科実験グループへの期待も大きく、また私たちとしても新しい形の実験教室に全面協力していきたいと思っています。

(*大先生:何人かの先生のうち、全体の進行をコントロールする中心の先生)

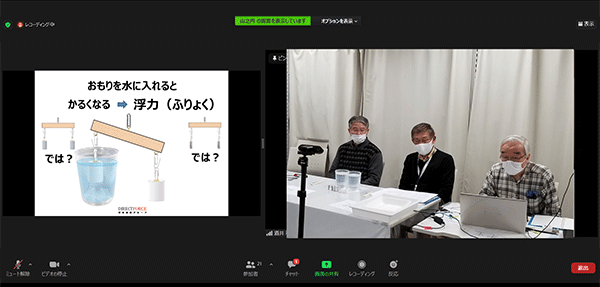

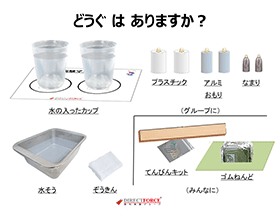

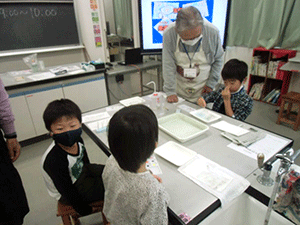

コロナ下で人数を絞った実験室

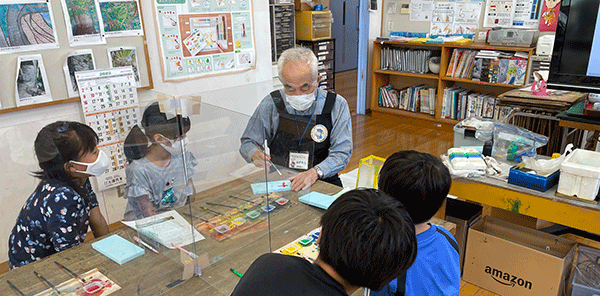

コンピュータの授業風景

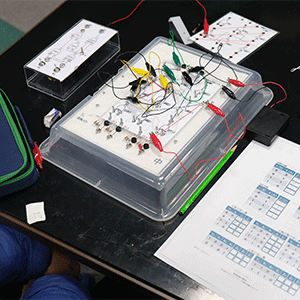

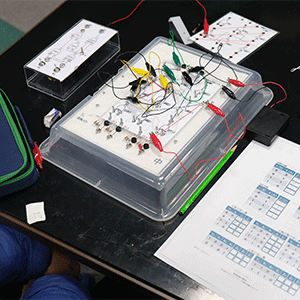

新しく開発して回路も加えた機器

これを機会に理科実験グループと縁の深かった科学技術館での実験教室を振り返ってみたいと思います。

「理科実験グループ史」を紐解くと、科学技術館との最初の接触は2009年8月1日に守屋さんが飛び込みで訪問したことに始まるようです。その後「我々理科実験グループの思いを説明し、アドバイスを貰うため」11月には大挙16名のメンバーが科学技術館を訪問。「こんな年寄りグループが‥‥

?と思われたのではないか」と原田さんが書き残されたのを見ると今は昔の感があります。その後の守屋さん、萩原さん、原田さんたちの地道なフォローが2011年6月の科学技術館での初めての実験教室という形で実を結びました。

初めての実験教室は山之内TL、原田ELによる「世界最大のジェット旅客機エアバスA380の紙飛行機を飛ばそう」で40名の子どもが参加。最低人数8名のところ、DFメンバーの参加者は16名(全員?)で、初めての科学技術館での実験教室がいかにメンバーにとってうれしかったかがうかがい知れます。この時「科学技術館・サイエンス友の会」担当の早武さんが参加され、それ以来DFとのメインコンタクトをして頂いています。

飛行機に続きマヨネーズ、エタノール船と2011年には早くも計3回の実験教室が実施され、その後毎年6~9回、2021年3月までに実施された実験教室は計71に上りました。参加した子供の累計は3,300名、グループ参加者は640、ほとんどのテーマが実施されています。この数字は科学技術館のDF理科実験グループへの信頼と、私たちの科学技術館での実験教室へのコミットメントを表していると言えます。

科学技術館との関係は実験教室実施に留まらず、テーマ開発段階でのアドバイスをいただいたり、開発テーマのデモンストレーションをさせてもらったり多岐にわたりました。私が「芳香剤」を開発した時には、グループ全員が参加した開発会議に早武さんにも参加をお願いし、頂いた数々の「子ども目線」での貴重なアドバイスは今のテーマにも生かされています。実験教室終了後九段下の「おかってや」での科学技術館の方々を交えた反省会は忘れられない思い出です。コロナで中断しているうちにこちらもサンセットになってしまいましたが、実験教室再開のころにはサンライズできることを期待しています。

実験教室開始から長らく科学技術館のELをされた原田さんから私は2019年にELを引き継ぎましたが、目的、実施方法などしっかりと運営している科学技術館の実験教室はとてもいい経験になりました。しばしのお休みになりますが、実験教室再開となりましたら、科学技術館と協力のもと今まで以上の実験教室を実施したいと思っています。

参加した子ども達に対するテーマリーダーの説明

参加した子ども達に対するテーマリーダーの説明 グループ別のZoomブレイクアウトで子どもたちの実験する様子

グループ別のZoomブレイクアウトで子どもたちの実験する様子