( 2018年3月31日 掲載 )

2017年4月 講演・交流会(170回)

テーマ:『バチカンを通して見た西欧』

講 師:上野 景文 氏 (文明論考家、元駐バチカン大使)

春とは言えやや蒸し暑い程の陽気の4月19日(水)学士会館にて、170回講演・交流会が80名の参加をいただき15時から開催いたしました。

春とは言えやや蒸し暑い程の陽気の4月19日(水)学士会館にて、170回講演・交流会が80名の参加をいただき15時から開催いたしました。

講演会は、文明論考家、元駐バチカン大使の上野景文氏に『バチカンを通して見た西欧』というテーマで、ご講演いただきました。

講演の要点は以下の3点です。 何故バチカン?(前提となる問題意識) 西欧の特質 ヨーロッパの多様性/4つの文明的『断層』

- 何故バチカン?(前提となる問題意識)

- 西欧の特質

- ヨーロッパの多様性/4つの文明的『断層』

◇ ◇ ◇

◆ 何故バチカン?

|

外交官として日本人の事を的確に説明するためには、日本人の多神教的心性を踏まえることが必要と考えて、永年論考など発表して来ましたが、その営みを極めるには、一神教の総本山であるバチカンへ乗り込むべきと考え志願しました。

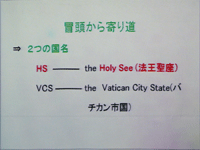

バチカンには、2つの正式名称(=HS:The Holly See〈法王聖座〉と The Vatican City State〈バチカン市国〉)があります。

厳密に言うと私はHSに派遣された大使でした。

◆ 前提となる問題意識

1.一神教(一原理主義)と多神教(多原理主義)

|

35年前、NYでの仕事を通じて気が付いたことですが、米国、中国やインドの外交官が自国の政策を説明する場合、彼らの場合、『自由:A』(米国)ないし『帝国主義の犠牲者としての特別の権利:B』(中国やインド)と言う単一の「原理」を持ち出しさえすれば、政策は簡単に説明しきれる(一原理主義、一神教的)のに対し、日本の場合は、AもBも受け入れてしまうため(多原理主義、多神教的)、主張は曖昧となりがちで、両者の間には大きな違いがありました。特に、日米間の貿易摩擦を巡る対立では、米国は「自由と言う神」を蔑ろにする日本の多神教的姿勢に嫌悪感を有しているように思えました。その意味で、日米摩擦には「宗教摩擦」の側面があった訳です。

2.脱亞入欧は成功か

|

脱亞:

日本では、「もの」まで『供養』の対象とすることに象徴されるように、モノを物質を超える存在として認める文化が存続しています。すなわち、「脱亜」の過程で、日本的なものの中にはしっかり存続したものがありました。

入欧:

西欧では、人権・民主主義・自由は宗教であり、それが侵される場合強い義憤を感じますが、この宗教的パッションは日本には入って来ませんでした。

トータルに見て、「脱亜入欧」は、制度・技術面では進んだが、精神面では進まなかった、と言うことです。

◆ 西欧の特質

(1.に関して、時間の関係で割愛)

2.『世界標準』へのこだわり

多くの日本人をハラハラドキドキさせるノーベル賞、UNESCOの世界文化遺産、オリンピックなどに共通する点は、『スーパーブランドの認定装置』(出自は西欧、全世界を対象とする公共財となっており、世界中がその権威を認めている)である事です。これら装置の根っこにある発想は、聖人認定を続けて来たローマ法王の発想と同じです。かれらは、まず自身の権威を確立し、次いで世界標準を設定し、これを個別認定に適用します。ノーベル賞などの事例は、世界標準に強いこだわりを示す西欧の成功事例と言えます。

なお、米国は、西欧型の認定装置を提供していません。「一国主義」が強い(野球のワールド・シリーズや映画のアカデミー賞など典型的)からです。日本も、超一流ブランド認定装置を提供してほしいですが、絶対的権威になりきることができないので、難しいでしょう。日本の場合、柔道の世界標準策定の際、イニシアチブをとれた筈ですが、絶好の機会を逃しました。気概がなかったためですが、「機会を逃した」と言う自覚は今でもない。残念でなりません。

3『動物権』へのこだわり

|

西欧では、動物を殺すことは不正義であるという「動物権」の思想が、定着しつつあります。たとえば、ベルギーでは、動物権の活動家が、1,300年続いて来ている「春の祭り」に対し、「生きた魚をのむ」ことは「非人道的」だと、中止を迫っています(同様の事例は多い)。また、欧州委員会は近年、『化粧品開発に関わる動物実験規制』『医薬品開発目的の霊長類実験規制』『家畜屠殺上の規制』等のEU指令を次々と制定しています。

EUには、『動物権』の面で実績をあげたいという官僚が多く、然も、かれらは、これらのEU指令を世界標準に昇格させるべく、活発に動いています。米国では、仔牛などを狭い育舎に閉じ込めることを規制する州法が、カリフォルニアなどで制定され、EUもこれに続いています。日本でも、犬猫のペット飼育に関し一定の広さを与えなければならないとの規制を導入する動きが出てきています。

なお、反・反捕鯨運動に関する日本国内での議論について云えば、『動物権』運動の一環として捉える人が少ない(=動物権に関する言及が少ない)ことに加え、水産庁の議論は科学的根拠をベースに諄々と説けば理解して貰えると言う「甘いもの」だ、という問題があります。シーシェパードの論理は、『動物を殺す』ことは正義に反するのだが、日本人はそれが分かっていないから「教えてやる」、ために南氷洋で捕鯨船にボートをぶつける、と言うものです。「大悪」をただすためなら、「小悪」は正当化されると言う「テロリストの論理」です。

かれらの主張は宗教的であり、科学に耳を貸す訳がありません。日本から宗教家が出て行って、「日本人が長年にわたり、如何に自然と調和して生きて来たか」につき、説くべきです。なお、ローマ法庁は、動物権擁護論者の主張は、pantheism(汎神論)や paganism(ペーガニズム)の現代版だとして、批判的です。とは言え、動物権運動は強化されることはあってもその逆はないと考えることが必要です。

◆ ヨーロッパの多様性/4つの文明的『断層』

(時間の都合で、『ドーバーの溝』についてのみ触れます)

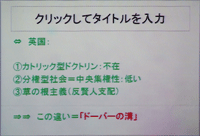

2.『ドーバーの溝』

BREXITは、起こるべきして起こったものとして捉えています。理由は、イギリスの「文明の型」と大陸のそれとがかなり異なるからです。

BREXITの報に接した時、1534年ヘンリzー8世が新教会を立ち上げる決定をしたことを真っ先に思い出しました。彼は、欧州(=バチカン)との関係を再定義したのです。イギリス全体に反バチカン(HS)的気運が溢れていたことを見逃してはいけません。

|

昨年、キャンベル首相は欧州(=EU)との関係を再定義しました。その背景には反EU的気運があります。

ところで、EUは多分にバチカン的な機構であり、反EU感情と反バチカン感情は共通します。反HSと反EUとの共通点として、

- 普遍的なドクトリンが支配している

- 超越的な官僚機構がドクトリンの解釈権を独占している

- その解釈は、底辺まで下達される(トップダウン、賢人支配)、

が挙げられます。

|

これに対し、イギリスでは、

- カトリック型ドクトリンは不在(だから、憲法がない)

- 験論的発想が強い

- ボトムアップ型で、草の根民主主義が強いこと

が挙げられます。

つまり、EUの考え方とは「水と油との関係」です。政治的問題を文化的側面のみで分析することは危険ですが、BREXITに関しては、「文明の型」の違いを無視できません。

以上

◇ ◇ ◇

- 当日のアルバムはこちらからご覧いただけます

(森川紀一・記 三納吉二・撮影編集)