( 2019年7月3日 )

第40回DF環境セミナー 講演録

「SDGs、世界の飢餓と国連WFPの活動

~食べるから見える世界」

- 日 時:2019年3月11日(月)14時~16時

- 会 場:日本ビル12階 ホワイエ

- 講 師:水口泰介氏(国連WFP協力会員、DF会員)

- 参加者:44名

水口泰介氏の略歴、業績等

京都大学法学部卒

京都大学法学部卒

- 1975年東レ入社後、ドイツ・アメリカ・韓国に駐在。2007年東レインターナショナル常務、2014年東レ先端素材(韓国)副社長。2016年東レ退社後国連WFP(世界食糧計画)協会のエクスペリエンスボランティアとして活動。

- 東レ在社中は、プラスチック関連の国内外営業、海外の事業運営に携わる。

◇ ◇ ◇

1.講演内容

(1)目次として、以下の順に説明があった。

- MDGsからSDGsへ

- 世界の飢餓と食料廃棄の実態

- 国連世界食糧計画(WFP)の活動

- 国連WFPの日本における活動

*主題は、SDGs(持続可能な開発目標)を踏まえた国連WFP活動の紹介

(2)MDGsからSDGsへ

講師の説明資料に示す通り、WFPはSDGsの第2目標を目指し活動中。

| MDGsからSDGsへ | 持続可能な開発目標 |

(3)世界の飢餓と食糧破棄の実態

|

||

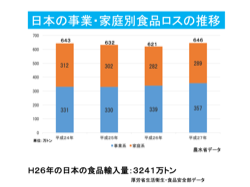

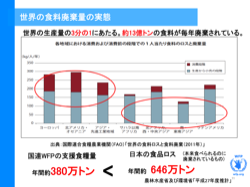

| 世界の飢餓の実態 | 世界の食料廃棄量の実態 | 日本の家庭別食品ロスの推移 |

飢餓の判断は、3つの指標で判断する。

- 20%以上の世帯が極端な食糧不足に直面し

- 5歳未満児の30%以上が急性栄養不良

- 人口1万人あたり毎日2人(5歳未満児の場合は4人)以上が死亡

*ナイジェリア、南スーダン、イエメン、ソマリアの4か国が、飢餓の危機に直面

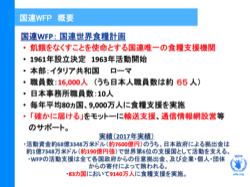

(4)国連WFPの活動

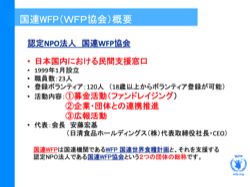

| 国連WFP概要 | WFP協会概要 |

- 日本における2017年民間支援金は、UNICEF協会:約179億円 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所):約32億円 WFP協会:約12億円となっており、WFP協会は、知名度が低い為少ない。

- 2017年国連WFPの支援実績

食料支援(全体)83か国 9140万人内(6割以上は、子供)量380万トン

【内 訳】緊急食糧支援(紛争、自然災害):6220万人

学校給食支援:60か国(6.5万校以上)1830万人*1

母子栄養支援:子供1100万人、母親530万人*2

自立支援990万人*3

*1:学校への呼び水となり、子供達に学習の機会を与える。形が不揃いで、破棄

されていた野菜を使った学校給食(ケニア)。食品ロス削減レシピ。(野菜くず

で、作るカラフルライス。ブラジル)

*2:栄養強化の支援。途上国は、5歳未満の25%が発育阻害。

*3:井戸、道路、山道、ダム建設。農家の保存設備、輸送手段不備対策。 作物を適正な価格で買って支援する仕組み:農業市場開発。

(5)日本における活動

- 東日本大震災でのWFPの活動

- 新聞出稿

- 寄付金実績(約8億7000万円)

- レッドカップキャンペーンの導入

- 世界食料デーキャンペーン(食品ロスと飢餓ゼロを目指す)ゼロハンガーレシピ及びゼロハンガーメニュー

以上で講演は終了。以下質疑応答

|

|

2.質疑応答

Q1:国連WFP、NPO法人にボランティアとして参加する条件、方法は何か。

A1:世の中の為になる団体なので、仲間が増える事は良い事。NPO法人事務局長に履歴書を提出下さい。面談は、年2回。理事長が判断します(自分も、お手伝いします)。

Q2:食品ロスに関し、生産者(農協、漁協)や消費者、経団連、政府が改善に動いているように思えない。現状は、どうなっておりますか。

A2:SDGsが、世の中に発表されてから、監督官庁(消費者庁、農水省、内閣府等)が集まって動き出しておりますが、発生抑制・再生利用の促進・再使用(フードバンク)の促進等の成果が上がっているとは、思えません。ドギーバックの活用、食事の盛り方を少なくする運動をやっているが、食品ロスは、この数年間改善していない。ドギーバックが活用されていると言われている欧米においても、1人当たりの食品廃棄量は、米国オセアニア:110㎏、欧州:90㎏、アジア先進国:80~90㎏となっており、欧米の方が多い。なんだとの思いです。消費の先端で減らさないと食品ロスは、減らない。昔は、母親が消費期限を判断していたこともあり、教育や習慣で呼び戻す事が大切ではないかと思う。

Q3:アフガニスタンのペシャワール会等民間団体とWFPとの連携はありますか。

A3:国連には、人道支援の調整機関はあるが、WFPとしては、民間ボランティア団体との連携は、ありません。但し、最近、国連グローバルコンパクトとの連携を始めたところです。

Q4:講話の感想を述べたい。今回、SDGsの話を聞けて、非常に良かった。目標13,14,15が、日本にとって、一番大切ではないかと思います。東日本大震災後の東北地区の取り組み(植物プランクトンの海への流入による牡蠣養殖の成果)を鑑みて、海と森の豊かさを守る、発展させることが、重要と実感している。この日本版SDGsが、国際協力に寄与できると考えました。

A4:環境を守る事、自然のバランスを壊さないようにする事が大切と思います。

Q5:感想を述べたい。東北気仙沼の魚市場の人のコメントが、印象に残る。

小学校では、衣食住と大切な順に教えているが、食衣住の順番ではないかと言われた。食がないと生きていけないと言う意味で、一番大切と。

Q6:講話内容によると、飢餓は、減少していない。基本的な改善策は、平和の維持・気候変動対策であり、そこに資金投入をすべきと思うが。食料援助自体も横流しの話を聞いている。

どの様に思われますか。

A6:食料支援の供給ルートのモニタリングは、実施している。いろいろと話はあるが、大半は供給されていると思っている。

先進国の飢餓対策の方が、大切ではないかと指摘される人もいる。自分としては、目の前の危機を助ける方が大切との判断。8億人の飢餓に対し、紛争地区で、5億人が飢餓で苦しんでいる。だから、平和運動ではないなと言われる人もいます。その根本な答えが、SDGsの思想ではないかと考えています。

Q7:世界の飢餓撲滅より、日本の足元の仕事=食品ロスの改善に従事する事の方が、大切な仕事ではないか。

A7:世界の飢餓撲滅の為の活動と個人としての日本での食品ロスに取り組む事は、相互に繋がっていると思っていますし、自分の感覚に従って対応しているつもりです。

Q8:恵方巻に代表される食品ロスに関し、瞬間的にマスコミも問題にするが、生産者・流通・消費者が、一体となって継続的に取り組まねば、解決されないと思う。対策として、AI利用しようとしている企業もあるが、如何思われますか。

A8:AI利用に関しては、詳しく知りませんが、使う側としての責任がある様に思う。家庭内での意識改革が大切と思っている。その意味で、授業支援活動の一環として、中学高校で、教育活動として、講演もしています。

Q9:東日本大震災で、WFP職員27名(うち15名が日本人職員)が、活動されたが、裏方の仕事をしているのか。

A9:その通りです。WFPは表に出ず、裏方として、サポートする側で活動した。

Q10:学校給食において、30円で助けられる募金活動があるが、どう役立っているのか実感されない。その意味で、WFPとしても、具体的なPR活動が重要ではないか。

A10:WFP協会は、2005年日本にて設立され、歴史がない為、認知度が低い事は認めます。

こぼれた人をどうか助けるのか、誰も置き去りにしない事が、SDGsの基本コンセプト。 飢餓を置き去りにしない事が、先進国の人達が考える事と思う。WFPの活動と先進国の飢餓を助ける事とどう考えるのかと言われれば、自分の気持ちの中で、整合性を取っていくしかないと思っております。

Q11:小規模農業支援プログラムの中に、農業市場開発事業があり、60か国以上、200万農家をサポート中とある。農家の市場アクセス、交渉力の改善を目標に「携帯アプリで、バーチャルマーケット」を提供中とあった。情報こそ、自立化への第一歩との認識で進めてほしいと考えていますが、如何でしょうか。既存流通網の活用が、効率悪ければ、この仕組みで、ショートカットするのは、意味があると思う。

A11:WFPとしては、構造転換して、それを大々的にやるわけではない。各国政府マターの仕事ではないかと考えている。

《最後に》

世界の飢餓人口増と裏腹に日本の食品ロスがある。「もったいない」の精神を再確認し、生産・流通・消費共に、今回、問題提起がなされたと理解していきたい。

以上

文責:石毛謙一