�i 19/05/29 �j

�R������i2010/03/08�j

�e�[�}�F�u�J���~��ΎP�������v

|

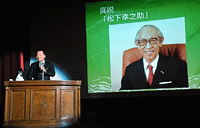

��ʎВc�@�l�f�B���N�g�t�H�[�X�̂R������́A�R���W���w�m��قʼn����P�R�O�l���Q�����ĊJ�ÁA�u�J���~��ΎP�������v�Ƃ����e�[�}�ŁA�f�B���N�g�t�H�[�X����̒������ɏ����d��Y�Ɓi���p�i�\�j�b�N�j�n�Ǝҏ����K�V���ɂ��Ă��b�����������܂����B

�������i=�ʐ^�j�͏����d��Y�Ƃ̌o�c��掺���o�āA�����K�V���v���W�F�N�g�A�_�˔������فA���E���l���鋞�s����Ȃǐ��X�̃v���W�F�N�g���^�c�A�v���f���[�X����A���݂͎��o�c�҂��琬����u���m�v����ɁA�R���T���^���g�Ƃ��Ċ���Ă����܂��B�����K�V���̖T��ɂ����ď����o�c�N�w�̌O������ƂƂ��ɁA���̐l�Ԑ��̖��͂ɋ����������ꂽ���ł��B

���b�̓��e�Ƃ��āA�����K�V���͗c���̂Ƃ�����ɂ߂ĕa��Ȃ����w�����Ȃ��Ƃ�����_���������l�ł������ɂ�������炸�A���̃}�C�i�X���t�Ƀv���X�Ƃ��Đ��E�̃p�i�\�j�b�N��z���グ�Ă����B���̐����̗��R�́u��������̂Ɍ��E�͂Ȃ��v�A�u�l��M����A�C����v���Ƃɂ���A����͒N�����w�Ԃ��Ƃ��o���邵�A���p�o������̂��Ɛ�����܂����B�u���̗v�|�͎��̂Ƃ���ł��B

�P�D��������͌��t���̖��l

�{���̍u���̃e�[�}�u�J���~��ΎP�������v��u�o�c�̃R�c�����Ȃ�ƋC�Â������l�͕S�����v�u�����͐������ŋ��̎�l���v�A�u���ׂ͖�����g����������v�ȂǁA��������͌��t���̖��l�ł���B�Q�Ԗڂ̌��t�͎Ј��Ɍ��������̂����A�Ⴂ�Ј��ɂ������錾�t�Ō���Ă���B���Ӑ�ɑ��Ă��u���q�l�̓i�V���i�����i�̉ł���v�Ȃǂƕ�����Ղ������Ȃ���A�����ɐ[���T�[�r�X���_����Ă���B�����̂��ƁA�����̂��ƁA�Ј��̂��Ƃ��ׂĂ��y��Řb���Ă��邪�A��������̍�������t����������l���邾���ŏ����d��̌o�c�⏼���K�V���̓N�w��������B

�Q�D�����u�N�w�v�̌����

��������̌o�c�N�w�̌���͗c�����̔ߎS���ɂ���B�x�T�ȉƂɐ��܂�Ȃ���S�̎��ɕ��e������Ɏ��s���Ď��Ȕj�Y�A�X�Œ��t����ɏo��B�P�P�ŕ��e��S�����A�������P�V�̂Ƃ��x�J�^���������A�]���Q�O�܂łƈ�҂ɂ����Ă����B�P�W�ł͕�e���Ȃ����A�Q�O�Α�ʼnƑ��̌W�݂����ׂĂȂ��Ȃ�B�����̂��Ƃ���������̓N�w�̌��_�ƂȂ�B

�X�Œ��t��������Ƃ�����P�O���炢�܂ŁA�炭�Ė��ӕz�c�̒��ŋ����s���Ă����Ƃ����B���̔߂��݂̉ʂĂɂȂɂ�������BV�EE�t�����N�����A�E�V���r�b�c�Ɏ��e����Ă����Ƃ��̂��Ƃ��u��Ɩ��v�ɋL���Ă���悤�ɁA���e����Ă��Ă����[���A�ɒ����A�j�R�j�R���A�y�ςɓO�����l�������B���������l�����͖{���ɔ߂��ݐs�������ʂĂɊ�т����悤�ɂȂ�B�t�����N�����g���߂��ݐs�������̂����z�������Ƃ��Ɋ��ӂ̔O�ɖ������A�����ʼn^���ɋC�Â��B���ʓI�ɂ��̂悤�Ȑl�����������ăA�E�V���r�b�c���o�邱�ƂɂȂ�B

��������̐S���\���͂܂��ɂ����ɂ���A�y�ς̓N�w�͂ǂ��Ŕ߂��ݐs���������Ƃɂ��B����ɋ����[���̂͋t�]�̔��z�B���̌��_�͎s�d��瀂��ꂩ�����̂Ɂu�{���ɉ��͉^���ǂ��v�Ǝv���������Ƃł���A���i���͂��̎v�������������Ƃ���n�܂�B������瀂��E�������ɂȂ����d�C�ő���s�d�����āA���ꂩ��͂܂��܂��d�C�̎��オ����Ɗm�M����B���ꂪ�����d��̎n�܂�ɂ��Ȃ�B

��X�͂炳�A�߂��݂̂Ȃ��Łu�����͉^���ǂ��v�Ǝv����邩�B��������͂킸���X�̂Ƃ��A�q�포�w�Z�ɍs���Ȃ����Ƃ����⎩���Łu�Â������ȁB����Ɛg�����Ⴄ�v�ƌ��B���̂Ƃ��E�C�t�����͉̂E��ɂ������T�K�����݂ŁA����������Ă������̂��������́u���͐����Ă������v�Ǝv�����B�����Ȃ�Ǝア���炾�����w����t�̃t�H���[�E�B���h�[�ɂȂ�B���̋C���������邩�炱����@���ǂ����邩�A�����K�V���̌o�c���V������B

�R�D��@�͑�y�ςŏ���

�@ ���a��s���Łu��l�̎�����v

�P�X�Q�X�N�̑�s���̂Ƃ��B�i�V���i���d�킪���ɏo�ĎЈ����P�R�O�O�l�ƂȂ�A�܂��ɂ��ꂩ��Ƃ��������ł��������A�����̈�A�H�꒷���Ј��̔����͎��炴��Ȃ��Ɛi�������B���̂Ƃ���������͍l�����������A��l����͐�Ȃ��ƌ��f����B�A�������Ƃ��čH���͔����A�ƁA�����x�ƁA�X���͋x�݂Ȃ��Ŕ���ɉ�邱�ƂƂ����B����łU�����撣��Ƃ����B���̊����͎����̑S���Y���v�Z���������łU�����͑ς�����A�l�����̔�������Ј��̋��������������ƍl���A�������������艟��������ł̔��f�ł������B������ƍl���Ă����Ј��͋���S�{�A�җ�ɓ��������ʁA�Q�����ōɂ���|�B���Ђ̓����A���ł͍Ɉ�|�ɂW�����|�������B���̊Ԃ̂U�������i�V���i���u�����h�����i�o�̂��������ƂȂ�B�����d��ɂ͕��͋����^�헪�v�l�͂Ȃ������n���^�헪�o�c�ł���A���_�͂����ɂ���B

�A �M�C��k�̊��

���a�R�X�N�V���A�I�����s�b�N�J�Â��R������̂P�O���ɍT���Đ��̒��ɍ��g�����������Ƃ��A�̔�����ЂP�V�O�ЏW�߂���M�C�ŊJ�����B

���̔w�i�͑O�N���납�獂�x�����ŁA�I�����s�b�N�i�C�������A���X���J���[�e���r���͂��ߓd�C���i��̔��X�ɉ������ݔ̔��������ߎs���ɂ��c��オ��B���̎������������m��Ƃ���ƂȂ�J�������́B��������͘b��O��I�ɕ������߂ɎQ���҂���蓮�����B����ȏ����d��ᔻ���Q���ԁA�P�W���ԗ����l�߂ŕ������B�R���ڂ̒��ɂȂ��āA���Ȃ����̘b���Ƃ��Ȃ����̌����Ƃ��肾�Ǝv���B�i�V���i�������v��������Ƃ����������Ă��ꂽ�F����ɍ������d�킪���f���|���Ă���B�����d�킪�����A�����K�V���������Ƙl�т��B����ŕ��͋C�͈�]���A����܂ł͐����ł������ĂƂȂ��Ă����u�V�̔���А��x�v�Ƃ����������d�g�݂��P�V�O�Ђ̑S��������A�ꏏ�Ɋ撣��܂��傤�Ɨ����オ���Ղ��N�������B�܂��Ƀh���}������v���ł���B

���̔w�i�͑O�N���납�獂�x�����ŁA�I�����s�b�N�i�C�������A���X���J���[�e���r���͂��ߓd�C���i��̔��X�ɉ������ݔ̔��������ߎs���ɂ��c��オ��B���̎������������m��Ƃ���ƂȂ�J�������́B��������͘b��O��I�ɕ������߂ɎQ���҂���蓮�����B����ȏ����d��ᔻ���Q���ԁA�P�W���ԗ����l�߂ŕ������B�R���ڂ̒��ɂȂ��āA���Ȃ����̘b���Ƃ��Ȃ����̌����Ƃ��肾�Ǝv���B�i�V���i�������v��������Ƃ����������Ă��ꂽ�F����ɍ������d�킪���f���|���Ă���B�����d�킪�����A�����K�V���������Ƙl�т��B����ŕ��͋C�͈�]���A����܂ł͐����ł������ĂƂȂ��Ă����u�V�̔���А��x�v�Ƃ����������d�g�݂��P�V�O�Ђ̑S��������A�ꏏ�Ɋ撣��܂��傤�Ɨ����オ���Ղ��N�������B�܂��Ƀh���}������v���ł���B

���̂悤�ɏ�������͐������ŋ��̎�l���������邱�Ƃ��ł���l�����A���t����̗c���̍�����ǂ�ł����{�ŁA�{���̐��`���q���Ȃ���g�ɕt���A���̐��`����������l���ł��Ƃ����̂��X�S�܂ő������B�i�ʐ^�N���b�N�g��j

�S�D���̒��ɖ��p�Ȃ��̂͂Ȃ�

�H����ɕs���҂�����ƕ�������A�Y�ނɔY���Ɂu���{�͓V�c�É������߂�A�����ɂ͓D�_�͉��l������A����������A�E�l�Ƃ܂ł���B�K�V�����Ƃ������ȍH��ɓD�_�̂P�l��Q�l����͖̂��_�ł͂Ȃ����v�ƍl������}�ɐS������āA��_�ɐl���D���ɂȂ��悤�ɂȂ����Ƃ����B���̌��ʁA�u���̒��ɖ��p�Ȃ��̂͂Ȃ��A�V�͕K���ꕨ��^���Ă���B�ǂ�ȎЈ��ł��������̂������Ă��邩�炻����g���Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƌ����悤�ɂȂ����B

�T�D�u�M����A�C����v���E�ŏ��̎��ƕ���

�u���̐l�͂���Ȃ��Ƃ��o����Ɗ��҂��邩��ł��Ȃ��B���̐l�ɂ͂ǂ����ǂ��Ƃ��낪���邩������Ȃ��ƍl�����g����������̂��o�c�҂̗͗ʂł���v�Ə�������͂����B

���̂悤�ȍl���������邩��A�����d��ɂ͑S���̑f�l�ł��C���鐦��������B�f�l�ł��邱�Ƃ��ꕨ�ł���ƍl����B��������͂�����̒��ł��܉����ō��������݂���l�ł���B

�V���L�҂��玿����A�����d�퐬���̍ő�̗��R�ɂ��Ă��{�l�́u�a��̓��A���w���̓��v�Ɠ����Ă���B�w�₪�Ȃ�����펯���g�ɂ��Ă��Ȃ������ɂƂ��Ă�������̂Ɍ��E���Ȃ��A�����ɂ��̂�������Ƃ����B

�R�O���̂Ƃ��ɐ��E���ƂȂ鎖�ƕ����\�������A�������a��ł��邩��l�ɔC���邵���Ȃ��A�l��M���邵���Ȃ����Ƃɂ��B�d��������Ċe���ɉc�Ə���݂��Ă������Ƃ��ɐV���Ј���k���̉c�Ə����ɔC�������B���̐V���Ј��͔C����A�M����ꂽ���Ƃɉ����邽�ߌ����Ɋ撣��B�u�C���āA�C�����v�Ƃ悭�����邪�A��������́u�C�����v�́A�l���A�n���A�o�b�N���[�h�������Ȃ��ނ�C�������͎̂��������玩�����ӔC�����B�����ƂȂ����玩����������Ƃ����Ӗ��ł���B

�U�D�������Ȃ��D��S������

�o�c�̌��_�́u���邭�A�݂�A�����v���Ƃɂ���ƁA��������͂����O�ꂵ�Ă����B

���쎵���̓��l�b�T���X�Ƃ́A�������A�m�肽���A�����肽���Ƃ����~�]�̔����ł���Ƃ����Ă��邪�A��������͏����d���Ƃ��ă��l�b�T���X���������l�ł���A�^���̏o���Ȃ��o�c�������l�ł���B��������̕������Ƃ̂����܂��������p�i�\�j�b�N���p�i�\�j�b�N�ɂȂ������_�Ǝv����B

�V�D���M�A�����T�O�ɂƂ���Ȃ�

��������́A���͊w������܂���ƁA�l������������ł���A���M��K���T�O�ɂƂ���Ȃ��B���̕��������^�ɖ{�Ђ��ړ]����Ƃ��A�S��̓y�n�Ɣ����ꂽ�B������l�ɂ��ꗝ������Ƃ��āA���̐l�������������A�[�������邽�߂Ɂu���{���ׂē��k�������Ă���B�S����C�ɂ��Ă�������{�Ŏd���͏o���Ȃ��v�A�u�����ɐi�o����̂Ɉ�ԗǂ�����v�Ɛ������Ė�^�ɖ{�Ђ����߂��B���ۂɏ����d��͂������甭�W���邱�ƂɂȂ�B

�i�V���i���Ƃ����u�����h�����߂�Ƃ��̘b�B��������́A�C���^�[�i�V���i���Ƃ͋��Y�}�������̉̂ŁA�C���^�[�i�V���i���Ƃ́u���ۓI�ȁA���ۘA�т́v���Ӗ�����B�i�V���i���Ƃ́A�u�����́v�Ƃ��u�����́v�Ƃ����Ӗ��ł���ƕ����āu�ǂ��ȁB����ł������v�ƃu�����h�����i�V���i���ƌ��߂��B���ꂪ���E�Ɋ�����u�����h�ƂȂ����B�������Y��`�̌��t�͊������Ă����B����X�Ǝg���B��N�A��������͊w���̂Ȃ����Ƃ͍ō��̍K���Ƃ����Ă����B�ő�̎�_���ō��A�ő�̒����ɂ��鐶���閼�l�ł���B����͊F����N�ł������Ɋ��p�ł��邱�Ƃ��Ǝv���B

�W�D�����̎g���ɋC�Â�

�Ⴂ�Ƃ�����a��Ŏ����͂Q�O�Ƃ����Ă����̂ŁA�������ōl����悤�ɂȂ�B���̂��Ƃɂ���Ď��Ƃ̎g���ɋC�Â��B

�F�X�̔Y�݂�����Ă�������V�����ɘA��čs����A�u�Ђ̂�����v�Ƃ������N�ɂP��A�{�a��ւ���s���ɑS���̐M�҂��W�܂�A���X�Ƃ��Ė{�a��z���p�ɐڂ��ċ����B�M�҂��u���ɂ͎g��������܂�����v�ƌ�������t�Ɉ�Ȃ��~�肽�悤�Ɋ�����B�u�g���v�Ƃ������t�ɂ�����A���݂����X�Ɛ����Ă���u�����d��̎g���v��z�����ƂɂȂ�B�u�d�C���i�s���ɍ���āA�Q�T�O�N�����Đ��E����n�R��Ǖ����悤�v�ƌĂт�����B���̌�A�����d��͑�_�������ɐ����𑱂���B���̎g���ɋC�Â��Ĉȍ~�A�o�c�̐ߖڂʼn��̘J����Ȃ��ӎu���肪�o����悤�ɂȂ������A�F�����R�Ɠ����悤�ɂȂ����Ɖ�ڂ��Ă���B

�Q�T�O�N���P�O���ɋ��A�Q�T�N���ƂɎ��̐��オ�܂��Q�T�N�A�P�O����ɘj���ď����d����^�c���Ă����B�����Đ�������܂ő����悤�Ƃ������́B���ꂪ��������̐l���N�w�Ƃ�����B

�X�D�l�� �[ �����K�V��

���s�̓��R�ɐ^�X���Ƃ�����������̎v���̏ꂪ����B�����ɍ����̎Ђ�����A���̑O�̉~���ɍ��薈���ґz����B�F����n������������O�ɂ��ēV�n���R�ƑΛ����A�����̔ߊώ�`�����߂邽�ߑf���ɂȂ낤�Ə����Ă���B�f���Ƃ͏]���̈ӂł͂Ȃ��A�����̐S�A��̂�����A�������Ȃ��S���Ӗ�����B�������̐S�����Ĉӎv����̌���ɏo�čs�����Ƃ����S�\���������Ă���B

���s�̓��R�ɐ^�X���Ƃ�����������̎v���̏ꂪ����B�����ɍ����̎Ђ�����A���̑O�̉~���ɍ��薈���ґz����B�F����n������������O�ɂ��ēV�n���R�ƑΛ����A�����̔ߊώ�`�����߂邽�ߑf���ɂȂ낤�Ə����Ă���B�f���Ƃ͏]���̈ӂł͂Ȃ��A�����̐S�A��̂�����A�������Ȃ��S���Ӗ�����B�������̐S�����Ĉӎv����̌���ɏo�čs�����Ƃ����S�\���������Ă���B

�����K�V���̃����^�[�ł���哿���̗��ԑ�T�V�t���A��������̂��Ƃ��u���Ȃ��͈��C�����v�Ƃ������B�u���Ȃ��͌o�ρA�o�c�A���̎Љ�̒��ŗJ���������Ȃ������Ă���A���������̐킢�͂��Ă͂����Ȃ��ȂƎv���Ȃ��瓯���ɁA�Ō�͋~����^���悤�Ɛ���Ă���B�����������C�����ȁv�Əq�ׂ��BNHK�ł��b��ɂȂ������C���̔��Ԃɔ��̎���ᰂ�����Ă���̂��A��������́A�Ⴂ�Ƃ��̌o�c�̊�ƈꏏ���ȂƂ����Ă���悤�Ɏv���ĘV�t�̂��̌��t���S�Ɏc���Ă���B�i�ʐ^�N���b�N�g��j

|

|

|

|

|

|

| ���k��ōu�t�̒��������͂�Ŋ��k����F����@�i�ʐ^�N���b�N�g��j | ||