(2012年11月26日 )

一般社団法人 ディレクトフォース 11月勉強会

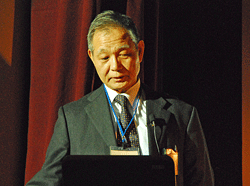

テーマ:「旗にまつわるトリビア」 おとなのための旗の話

一般社団法人ディレクトフォースの11月勉強会は、11月16日に学士会館に於いて会員約60人が参加して開催されました。

今回の講師はDF会員で日本旗章学協会事務局長の越川頼知氏にお願いして、「旗にまつわるトリビア」 大人のための旗の話 というテーマでご講演いただきました。 越川氏は、総合商社在職中に世界60数か国を訪問されたご経験や小学校6年生の時から抱き続けた旗への興味を基に世界中の旗や紋章を研究されておられます。

多くの会員がこれまで関心を持たなかった旗章というユニークなテーマのお話でしたが、多くの歴史的事実を説明いただくことにより、英国国旗やアメリカ星条旗などそれぞれの国の国旗に込められた意味を知る機会となりました。

お話の詳細はつぎの通りです。

1.旗章学とは

旗章というのは紀元前1世紀の中国古典「礼記(らいき)」に由来する。染料を使って旗じるしを作り貴賎上下の差を明らかにするという記載があり、そこに旗章という言葉が出てくる。日本では明治以降特に海軍が海軍旗章条例、現在では海上自衛隊が旗章規則としてこの言葉を使用している。

旗章学という言葉は1957年にアメリカで誕生した。日本旗章学協会は旗について学術的に研究する人たちの集まりで、2000年の1月1日に発足。国旗の研究をする人が大半だが、軍旗、家紋、校旗など様々な旗や紋章を研究する人たちもいる。研究対象は旗に関係すればいつでも、どこでも、なんでも良く、だれでも参加できる。世界の56協会が加盟する世界連盟があり、アジアからは日本とインドが加盟している。

2.旗の誕生

標章は古代から使用されている。紀元前32世紀(?)に古代エジプト第1王朝創始者であるナルメル王が上下エジプトを統一したことを示すパレットがある。その表面には下エジプトの赤冠をかぶった王が従者に4本の竿を掲げさせて行進する姿が描かれており、竿の先には牛、うさぎ、鷹が付けられている。実物がカイロ博物館に所蔵されている。

布の旗の誕生は、紀元前1122年(?)周の武王が殷を滅ぼしたときに殷の紂王の頭を切り、白旗(はくき)に掛けたと史記に記述されている。紀元前3000年頃の絹の破片が発見されており、絹のような軽い布の発見によって風にはためく標章の登場となる。

共和制ローマ時代に執政官マリウスの兵制改革によって、軍団にアクウイラ(鷲章、軍団旗)が与えられてローマ軍団のシンボルとなる。時代により軍団の編成が変わっていくが、帝政初期には100人規模の百人隊(中隊)にシグヌム(軍旗、百人隊旗)、戦闘前の陣営の位置を示すウェクシルムは部隊旗あるいは分遣隊旗にもなった。

3.東アジア三国志(日本、中国、韓国)

- 日本

- 中国

- 韓国

現在の日本の国旗は縦横2:3、日章は縦の5分の3、中心は旗の中心となっていますが、明治3年1月27日*(1870年2月27日)付け太政官布告第57号郵船商船規則で定められた縦横7:10、日章の中心は旗の中心から横の長さ100分の1旗竿側に偏したものも特例として有効である。日章の色は法律に紅と書かれているが、JISやマンセル色体系を使った色の三属性(色相、明度、彩度)の詳細がないので不統一にならざるを得ないという問題がある。

日章旗の色の意味について定説はない。白は神聖、正義、平和、純潔、平等、鎮静などの観念を表し、赤は熱誠、活気、博愛などを表すという解釈もある。赤い丸は日本人の円満さを示すとともに包容性に富むことを示すとも云われる。

中華人民共和国の国旗の紅は革命、星の黄色は赤い大地に現れる光明を象徴する。大きい星は人民政治協商会議の共同綱領又は中国共産党、4つの星は中国人民(労働者、農民、知識階級、愛国的資本家)を代表し、相互関係は中国共産党の指導の下における人民の大団結を象徴する。また大きい星は漢民族、4つの星は満、蒙、回、蔵を表すとも云われる。

朝鮮王朝にも国旗はなかった。1882年朝鮮に滞在していた清の特使が白地に太極を置き、周りに八卦を配する図を提案したことがある。1882年7月23日に大院君の煽動を受けた兵士が日本公使館を襲撃、壬午事変が起こった。その事後処理のために結ばれた済物浦(さいもっぽ、仁川の旧称)条約に基づき日本に派遣された修信使が乗船した船の船長が提案したものを神戸のホテルで掲揚したのが太極旗の始まりであり、現在の韓国の国旗になった。

太極旗(テグッキ)の中央は一を持って示される「太極」と両極即ち二の数をもって表される「陰陽二元」で究極の宇宙像を表す。太極のまわりは三本線の四卦(しけ)を対角線上に配置。四卦は乾坤坎離(けんこんかんり)、天地水火を象徴する。

4.英連邦

イギリスも含め54カ国。エリザベスⅡ世女王が元首である国は16カ国。

最初のユニオン・フラッグは1606年にイングランドの聖ジョージ十字(赤)にスコットランドの聖アンドリュー十字(白)が入って出来た。1801年にアイルランドが加わり、聖パトリック十字を入れて現在の第二ユニオン・フラッグとなった。スコットランドの聖アンドリュー十字とアイルランドの聖パトリック十字がカウンターチェンジ(交互、左右で上下を入れ替え)している。

英国では全領土が王室のもので王の委託を受けて統治する形態になっているので、英国旗及び派生した旗には様々なものがある。政府、外交使節、海軍機、民間商船旗など。日本のイギリス大使館にもこの一つが掲げられている。

2014年末までにスコットランドが分離するか否か住民投票することになっている。分離することになれば現在の国旗はどのようになるのか。

5.アメリカ合衆国

星条旗は英国のユニオン・フラッグ、フランスの三色旗とともに世界中に影響を及ぼした旗。幕末の日本では花旗(かき)、花条旗(かじょうき)と呼ばれた。

アメリカの独立は、1776年に英領植民地が一緒に一方的に独立を宣言。1783年にはイギリスと休戦、独立承認にいたる。1878年、憲法を制定しアメリカ合衆国が成立した。

国旗の変遷について、独立前は英国に反対して様々な旗がつくられ、星条旗は1777年に正式に定められた。星の数は当初の共和国の数13個から27回変更、50個となる。

国旗の星のデザインは不統一であったが、キチンと決められたのは1912年であった。

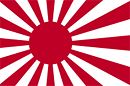

6.戦争に関わる旗

戦闘が開始されると軍艦旗は艦尾の旗竿から降ろされメインマストに掲揚されて戦闘旗になる。海上自衛隊旗章規則では、「出動を命じられた自衛艦が武力を行使する場合には、自衛艦旗をメインマストに掲揚するものを例とする」と定めており、戦闘旗という表現は使っていない。戦闘訓練を行う際にも準用される。

艦首旗は国旗日の丸を使用するが、海軍の伝統で軍艦旗より格下の扱いである。これは明治3年に御国旗と船首旗が制定された時からの伝統。これは日本だけでなく世界的に艦首旗は同様の扱いである。なお、戦闘旗は昼夜を問わず掲揚したままで、戦闘終了あるいは降伏するときに降下させる。

真珠湾攻撃では、「昭和16年12月8日0時0分を以って宣戦布告、戦闘状態に突入。すべての戦艦部隊は一斉に艦尾の軍艦旗を降下し、同時に後部マストの斜桁に戦闘旗を掲揚」との信号士官の記述が残されている。

歴史は血と汗と涙の物語に満ちている。そのような物語に接する際に旗は不可欠の存在である。日常的に目にする旗やのぼりなどに関心を持つことで新な発見があることだろう。

|

|

|

|

講師の越川頼知氏と歓談するみなさん |

|||

編集註:*日本では明治5年12月2日(1872年12月31日)まで旧暦を採用していたため、西暦とはずれが生じる。明治5年は12月3日から12月30日までの28日間が存在しない。