2019年7月28日 更新

| テーマ / イベント名 | 実施日 | 場 所 |

|---|---|---|

| 〈蕎麦巡り〉を駒込「小松庵」で開催 | 12月20日 |

駒込駅前 |

| 信州そばと紅葉を大満喫 「信州そば三昧の旅」 |

10月28日〜

29日 |

信州・松本とその近郊 |

| 「オーシャンプロムナード湘南」主催の 「蕎麦の夕」に参加 |

10月8日 | 鵠沼海岸 オーシャンプロムナード湘南 |

| 蕎麦打ちイベントに「講師」として参加 | 6月24日 | 舞岡ふるさと虹の家 |

| 蕎麦打ち同好会6月例会 〈蕎麦巡り〉 大塚「小倉庵 」にて開催 |

6月21日 | 大塚三業地内 |

| 十日町蕎麦旅行 ――― へぎそばと文化の里「十日町」を訪ねる旅 |

5月13日〜 14日 | 新潟県十日町 |

| 集中レッスン「蕎麦打ち特訓」を実施 | 2月3日〜

3月17日 |

京成立石「玄庵」(4回開催) |

| 蕎麦打ち同好会2月例会(蕎麦巡り) | 2月28日 | 幡ヶ谷の「花音(カノン)」 |

2018年12月31日 掲載

■ 〈蕎麦巡り〉を駒込「小松庵」にて開催(30.12.20)

12月例会〈蕎麦巡り〉は忘年会を兼ねて、昨年に引続き駒込駅前の「小松庵総本家 駒込本店」にて行われました。18名が参加し、大変賑やかな例会となりました。「小松庵」は大正11年初代の小松鶴一氏が駒込の地に創業し、すでに「蕎麦巡り」でも行っている丸の内「オアゾ店」等都内6店舗ありますが、平成26年に3代目孝至氏が「六義園染井門」前に新本社ビルを創設しております。

今宵の会場は本店ビル1階にある駒込洞窟「蕎学洞」。時にはコンサートも行う特別室を店長のご配慮により使用することができました。古いジャズが流れる中、丁寧な料理、そして「八海山」の澗酒、冷酒、を楽しみながらの蕎麦談義が続きました。宴半同好会の創設者である横井さんを皮切りに、そのあと当時のメンバーから次々に13年前の懐かしい話や8回続いている旅行の話などが続きました。また最近加入したメンバーからは、蕎麦打ちの難しさや楽しさの話などがでて、話は止まりません。締めの蕎麦がでてきたころ、当社社長の小松氏が飛び入り参加、一言ご挨拶いただきました。

(↑クリック拡大)

若い蕎麦職人の育成に心掛けており、蕎麦道だけでなく、モーツアルトを聞くなど幅広い教養を身につけるように教育していること、そして蕎麦界の錦織選手を育てたいことなど、経営哲学についての話がありました。開始から2時間半本日の参加者の最長老福田さんからの挨拶をもって賑やかな宴は幕を閉じました。

本年同好会は例会の参加者数も増加し、特に蕎麦道場への参加者が増えていることは喜ばしいことです。また5月には「十日町そば旅行」6月には「公立学校共済組合」の蕎麦打ち教室への講師派遣、10月には老人ホーム「オーシャンプロムナード湘南」での蕎麦打ち、そして「信州そば三昧の旅」などの行事を実施することができました。本日、1年の締めくくりを楽しく終えることができました。

(世話役:市古紘一記)

2018年11月8日 掲載

■ 信州そばと紅葉を大満喫「信州そば三昧の旅」

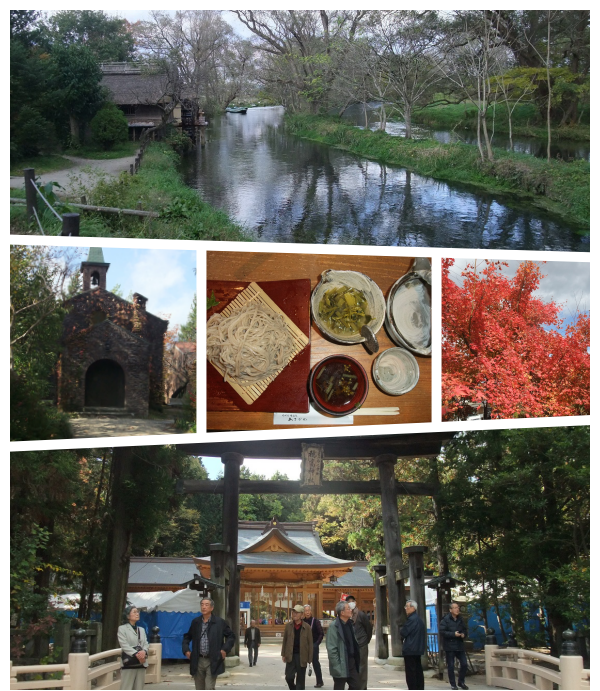

第8回目の蕎麦の産地巡りは、信州・松本とその近郊です。1泊2日で3回の蕎麦を手繰る「信州そば三昧の旅」となりました。

1日目(10.28)

快晴で絶好の行楽日和となった10月28日(日曜日)11時に松本駅に集合した14名は、貸切バスで松本を代表するそばの名産地といわれる「奈川」に直行しました。

奈川は、「おなじそばなら奈川のそばと、いとしあなたのそばがよい」(奈川臼ひきぶし)と奈川民謡に謡われるほどのそば自慢の土地柄です。ここの在来種のそばは「天昇そば」とも呼ばれる幻のそばで、豊かな滋味と深い甘みが特徴といわれております。この地区の「手打ちそば 福伝」という「信州そば切りの会」認定のお店で、郷土料理である「とうじそば」をいただきました。このそばの食べ方は独特です。山菜、きのこ、油揚げや鶏肉の入ったつゆを鍋に入れて煮たてます。そこに小分けにしたそばを竹で編んだかごにいれて鍋のつゆに浸してあたためて、それをお椀にとって具とつゆといっしょに食べるものです。食べると体がじっくり温まってきていかにも寒い地方の伝統的な料理であると実感しました。

「手打ちそば 福伝」にてとうじそばを賞味

松本市の南西部に位置する奈川地区は、2千メートル級の山々囲まれた標高約1,200mの渓谷地帯にあります。松本駅から約1時間でこの地区に到着しましたが、道中、梓湖を眺めながらの山々の景色は、紅葉が真っ盛りでそれこそ別世界に招き入れられたようでした。快晴の太陽のもとでの紅葉は一層輝いて鮮やかにみえ大変印象的でした。

「奈川度ダム」と「松本城」

昼食後、松本市内に戻り「国宝

松本城」を見学しました。4百余年の歴史を誇る漆黒のお城は、市民からは「烏城」ともよばれて、夕刻のアルプスの山々を背景に黒いシルエットが際立ってみえました。お城の中に入りましたが、天守閣まで上るには1時間待ちの混雑ぶりで、残念ながら天守閣はあきらめ、お城の庭と菊の展示会をみてお城を後にしました。

ホテルにチェックインもそこそこに、今回の旅のメインである「蕎麦倶楽部 佐々木」にかけつけました。日曜日の夜は通常閉店となっている同店ですが、DF蕎麦同好会の所以を説明して、特別に開けていただいたのです。店主の佐々木さんは「信州そば切りの会」の会長もやっておられて「信州産そば粉の手打ちそば」の普及に尽力されている方です。こうした背景でのそば・夕食会でしたが、期待にたがわず、参加メンバーの一人が言っておられたように『蕎麦前よし、酒よし、蕎麦よし、つゆよし』と、いうことなしでした。店主曰く、「長野県の産地をいろいろ回った結果、当店で使用しているそばは、現在では、聖高原のものが主となっている。生産農家より直接買い付ける方式で管理していることも特徴である。そして将来を見越して自分のそば畑まで持つようになっている。一般的に長野県の在来種は小粒で、蕎麦にすると、甘みがあり濃厚である。加えて、つなぎも必要ないほど粘り気も強い」と。われわれ同好会のために、2種類のそばを出して、この違いが実感できるようにとの配慮もしてくださいました。一つ目に出されたのは、同店が直接農家より調達している在来種で打った10割そばです。二つ目は、現在全国で主流となっている「信濃1号」というそばを粗挽きにしたやや黒いそばでした。店主の薦めに従い、在来種の甘みと香りをより感じるように岩塩をつけて食べたものが、舌と記憶に一番残りました。また在来種は小粒で、粉をひくにも時間がかかることから効率が良くなく、在来種の生産農家がどんどん減っているとの生産状況の説明は蕎麦好きの心に引っ掛かりました。そばの蘊蓄を店主にきいて蕎麦談義が盛り上がりましたが、店主の佐々木夫妻が、松本市民オペラ合唱団で活躍されていることが判り、店主がオペラの一節を披露するにおよんで会は最高潮に達し、記憶に残るすばらしいそばの夕食会となりました。

「蕎麦倶楽部 佐々木」にて

2日目(10.29)

翌日10月29日(月曜日)も秋晴れのなか、1日70万トンの水が湧き出しているといわれる「水の郷」として名高い安曇野に向いました。

最初に訪れたのは、日本最大規模の「大王わさび農場」です。写真でよくみかける「水車小屋」の風景が、豊かな水の流れと共に目の前に広がっていました。

そばと馴染みの深い「水」と「わさび」のこの農場は、今回の旅の象徴的な訪問地です。つづいて、安曇野市が生んだ「東洋のロダン」と称される荻原守衛などの彫刻が展示されている「碌山美術館」を訪ねました。

お昼は、「そば処 時游庵

あさかわ」です。ここは安曇野市内を眼下の望める山麓の中ほどにあり、山野草のみならず蕎麦畑もみられる900坪の庭園があるお店です。ここのそばは地粉を使った香りとコシのある二八蕎麦です。これでもかというくらいそばの連続の旅でしたので、ここでは各人が好きなそばを注文して楽しみました。月曜日にも拘わらず、入った途端に店の前に「待ち時間30分」と立て看板が出ていましたが、食事を終えて店を出るときにはそれが、「待ち時間1時間」に変わっているほどの人気店でした。

最後に、「日本アルプスの総鎮守」といわれる「穂高神社」に参拝して旅を締めくくり帰途につきました。

「そば処 時游庵 あさかわ」で記念撮影

今回は、素晴らしい紅葉が旅の趣を引き立ててくれたばかりでなく、そばの味をも一層美味しくしてくれた気がします。加えて「蕎麦倶楽部

佐々木」の店主の蕎麦への情熱と我々同好会へのご配慮が蕎麦三昧の旅を一層濃蜜なものにしてくれました。信州そばと紅葉に万歳。

(幹事:瀧田記)

2018年10月16日 掲載

■ 「オーシャンプロムナード湘南」主催の「蕎麦の夕」に参加

10月8日心配された台風も逸れて穏やかな体育の日の午後、蕎麦打ち同好会の有志4名(横井、丹下、岡田(隆)、市古)が、鵠沼海岸にある老人ホームに集まりました。同ホームではすでにDFの写真同好会が展示会を、そしてコーラス同好会がコーラスの催しを開催しております。今回蕎麦打ち同好会も紹介いた*だき行事に参加することになりました。

2階の談話室が素晴らしい蕎麦打ち道場に早変わりし、DFから持ち込んだ蕎麦打ち道具がセットされました。4台の蕎麦打ち台の周りの椅子に座った入居者の皆さん方が興味をもって見守っており、時には鋭い質問が飛んできます。打ち始めてから約1時間半、80人分の蕎麦を打ち上げることができました。

❶そば打ちを見守る入居者の皆さん ❷館長の鴨下和美さん ❸❹丹下 横井 岡田(隆) 市古の皆さん

❺❽蕎麦打ちに挑戦した行川さんと指導する岡田(隆)さん ❻出来上がった蕎麦御膳 ❼記念撮影

そのあと当ホーム厨房の責任者である行川さんが初めてとなる蕎麦打ちに急遽トライすることになりました。ビデオでもご覧のとおり、岡田(隆)さんの指導を素直に受け取り、とても初めてとは思えぬ巧みな手さばきで素晴らしい蕎麦が打ち上がりました。この後4人が打った蕎麦は厨房に持ち込まれました。皆さんに喜ばれる蕎麦を打とうといつもとは異なる緊張感をもっての蕎麦打ちでしたが、無事に終えることができました。

素晴らしいスタッフと行き届いた設備の厨房での、次なる我々の役割は蕎麦茹でで、美味しいお蕎麦を召し上がっていただくために、心を込めて打ちたての蕎麦を茹であげました。茹で上げられた蕎麦はスタッフの手により次々に盛り付けられ、天ぷら、卵焼き、小鉢、炊き込みご飯と共に、豪華な蕎麦御膳となりました。蕎麦の美味しさを引き立てる蕎麦つゆは、いつもの通り横井さんの特製です。

ダイニングでは入居者の皆さんが今か今かとお待ちいただいている中、5時過ぎに夕食会がスタートし、楽しい会話を交わしながらの賑やかな「蕎麦の夕」が7時過ぎまで続きました。蕎麦については皆さんから大好評で、特に館長の鴨下さんのお話では、「美味しかった。うれしかった。また蕎麦打ちに来てほしい‥‥」と、皆さんから何よりとのお声があったとのことでした。我々にとっても、お役に立つことができたと満足のできる蕎麦打ちとなりました。

これも、鴨下館長さん始めスタッフの皆さんのご協力があってのことと深く感謝しています。

![]() 当日のアルバムはこちら

当日のアルバムはこちら

(世話役 市古紘一)

2018年7月8日 掲載

■ 蕎麦打ちイベントに「講師」としてボランティア参加(30.6.24)

6月24日、同好会の有志4名が、ボランタリー活動として公立学校共済組合神奈川支部の蕎麦打ちイベント(そば打ち教室)に、蕎麦打ち講師として参加しました。会場は、横浜市営地下鉄の舞岡駅近くにある「舞岡ふるさと虹の家」で、集合したイベントへの参加者は全員女性で、ほとんどが蕎麦打ち経験のない方でした。

先ず、参加者の皆さんへの模範打ちが行われ、岡田さんが手際よく打ちはじめ、これに横井さんの懇切丁寧な解説が加わり、皆さん短時間で十分に理解されたようでした。

次には参加者が1人1台の蕎麦打ち台に分かれ、丹下さん、市古が加わり4名が個別に指導を行いました。蕎麦打ちは手順とおり行えばそれほど難しい作業ではないので、初心者の方でも1回目から打つことはできます。

「水回し」「練り」「地のし」「丸出し」「本のし」「たたみ」「包丁」と蕎麦打ち作業が進み、45分ほどで皆さん初めての蕎麦を無事に打つことができました。

蕎麦が打ち終わったところで、今回のイベント主催者も加わり、我々4名が事前に打って用意しておいた常陸秋蕎麦の蕎麦試食会を行いました。

今回の参加者は全員女性でしたが、日頃家事でも慣れているのでしょうか、丁寧に打っており、特に蕎麦切りは初めてとは思えない包丁さばきでした。和やかに懇親は続き、また次回の教室を楽しみにと、今回のイベントは幕を閉じました。

我々蕎麦同好会は今後も今回のようなイベントに積極的に参加し、蕎麦文化の普及に役立てればと思っています。

(世話役 市古紘一)

2018年7月8日 掲載

■ 蕎麦打ち同好会6月例会

〈蕎麦巡り〉を大塚の「小倉庵 」にて開催(30.6.21)

大塚三業地内にある「小倉庵」に13名が集まりました。

三業地とは「芸者置屋」「料理屋」「待合」の三業種が一体となった花街のことで、当地も昭和初期には大変繁栄していたとのことです。この三業地の一角にある「小倉庵」の現店主は4代目で、初代は神田明神下に店を開いています。店に入るとわかる通り、下町の伝統ある蕎麦屋さんという感じで、厨房も家族で切り盛りしている庶民的な雰囲気の店です。

しかしその料理と蕎麦には定評があり、地元の人はもとより蕎麦通の集まる人気店です。先ずびっくりしたのはその料理、次々に手の込んだ料理が出てきます。お通しの「蕎麦サラダ」から始まり、前菜5点盛りの「クリームチーズのそば茶かけ」「焼きみそ」等、そして鍋物の「蕎麦湯豆腐とそばがき」、お造りの「刺身の山かけ」、吸い物の「海老の天抜き」等皆美味しい料理でした。締めの蕎麦は「田舎十割とせいろ十割の合いもり」です。蕎麦は北海道や福井など時々の玄蕎麦を仕入れ、石臼で自家製粉し、店の脇の蕎麦打ち台で主人が毎日打っています。酒は奈良の「嬉長(きちょう)」、山形の「輝ら星の如く」そして新潟の「八海山」です。参加者の皆さん、締めの蕎麦まで満喫いたしました。

左上:大塚小倉庵フロント 右上:蕎麦二味 中段:歓談中の皆さん 左下:蕎麦掻き 右下:蕎麦屋の大将

◇ ◇ ◇

蕎麦巡りもこれまでで70店を越え、いろいろなタイプの店に行っています。今回横井さんのご紹介による「小倉庵」は、その店構え、料理、蕎麦そしてサービスと、江戸蕎麦屋の原点のように感じました。参加者の皆さんからは、「今度は少人数で来てみたいね」との声を残して、店を後にしました。

(世話役 市古紘一)

2018年3月25日 掲載

■ 十日町蕎麦旅行

――― へぎそばと文化の里「十日町」を訪ねる旅

5月13日越後湯沢駅に集合した14名は、バスに分乗し十日町市にある蕎麦屋「由屋」に向かいました。「へぎそば」の幟旗が立つ同店は、十日町でも大変に混雑する人気店で、コシの強い美味しいへぎそばを味わうことができました。

| 十日町市の蕎麦屋「由屋」 | コシが強く美味しい「へぎそば」 |

その後訪れた「十日町市博物館」のハイライトは、縄文時代の土器「火焔型土器」です。昭和55年から始まった笹山遺跡の発掘により、出土した土器は国宝に指定されており、美しく力強い姿は見る人に感動を与えます。

| 縄文時代の土器「火焔土器」(レプリカ)を囲んで |

十日町竹所の山村に行くと、美しいカラーの古民家があります。豪雪地帯の山奥に移り住んできたドイツ人建築家カール・ベンクス氏が再生した古民家群です。「古い民家を壊すことは、文化を捨てることと同じ」と日本人に警鐘を鳴らすカール・ベンクス氏は「双鶴庵」と称する民家に夫婦で住み20余年、全国的に50を超える古民家を再生してきています。

| カール・ベンクス「古民家」 | カール・ベンクスの「古民家ハウス」で |

宿に向かう前に、「にほんの里100選」選ばれている松代棚田群を代表する「星峠の棚田」を峠から見ることができました。田植えを控えた初夏の棚田が美しく広がっていました。今宵の宿は、まつだい芝峠温泉の「雲海」です。棚田が眼下に見える露天風呂で温まった後、地元の食材と酒を満喫することができました。雲上の楽園と称される当館からは雲海が見事なのですが、今回はあいにく天候により残念でした。

| 松代棚田群を代表する「星峠の棚田」 |

◇ ◇ ◇

翌朝蕎麦打ち組は、「まつだい郷土資料館」に向かった観光組と分かれ別行動です。

| 観光組が訪れた「まつだい郷土資料館」 |

蕎麦打ち組は5名、当館内の「松代ふるさと道場」にて待望の「へぎそば」打ちにトライしました。「へぎ」とは桧、杉などで作った折敷のことで、打った蕎麦をこれに盛って食べます。通常小麦と水をつなぎとして蕎麦を打ちますが、「へぎそば」は海藻の一種、「布海苔」をつなぎとして打ちます。当地方の主産業である絹織物では、糸の張りを持たさせるために「布海苔」を使用していたので、蕎麦に応用したとのことです。

| 「松代ふるさと道場」で「へぎそば」打ちにトライ |

今回の蕎麦打ちでは地元産の蕎麦粉500gに布海苔250gを入れて打ちました。思っていた以上に布海苔は強く、十分にこねるにはかなりの力が必要でした。土産に持ち帰った蕎麦はしこしことコシが強く、独特の風味で好評でした。

◇ ◇ ◇

終了後観光組と合流し、魚沼市の曹洞宗「赤城山 西福寺」に向かいました。開祖道元禅師を祀る開山堂の天井一杯の、透かし彫りで施された大彫刻「道元禅師猛虎調伏の図」の迫力には圧倒されました。

| 魚沼市の曹洞宗「赤城山 西福寺」 | 西福寺の「雲蝶」 |

その後訪れた八海醸造の「魚沼の里」は広大な敷地内にレストラン等が散在しています。雪国の特徴を生かし摂氏4度に設定された雪室内で3年間熟成された酒は、まろやかな純米吟醸酒に変身しています。「そば屋 長森」ではもちろん八海山とともに蕎麦を味わいました。

| 「八海山 雪室」にて試飲 | 「野の花館」で地元の花絵を鑑賞 |

旅の最後に「野の花館」に寄り、地元の花々を丁寧に美しく描いた花絵を鑑賞し、「十日町蕎麦旅行」は越後湯沢駅において幕を閉じました。今回の旅行では、幹事の横井さんの綿密な素晴らしい企画により、美味しい蕎麦と十日町の文化の香りを二日間に亘って、効率よく十分に堪能することができました。

(世話役 市古紘一)

2018年3月25日 掲載

■ 集中レッスン「蕎麦打ち特訓」を実施

昨年11月に続いて第4回目の「蕎麦打ち特訓」を、東京の下町である京成立石の「玄庵」において開催いたしました。好評であった昨年の特訓に引続き、再度集中的にやりたいとの声もあり、急遽「蕎麦打ち特訓」を開催することにいたしました。

今回は2月から3月の土曜日に4回開催しました。我々を指導してくれたのは昨年に引き続き、プロ養成教室の講師である田中先生です。参加者は11名、延べ人数は29名でした。

スケジュール:

- 第1回 2月 3日(土)模範打ち 各自二八打ち(常陸秋蕎麦)

- 第2回 2月17日(土)模範打ち 各自二八打ち(常陸秋蕎麦)

- 第3回 3月 3日(土)模範打ち 各自二八打ち(常陸秋蕎麦)割れ粉を5%

- 第4回 3月17日(土)模範打ち 各自二八打ち(常陸秋蕎麦)割れ粉を10%

「割れ粉」とは、玄そばの殻を取る際に割れたもの、もしくは丸抜きを石臼にかけ軽く挽き割ったものです。打ち方は変わりませんが、加水率を2〜4%高くします。田舎蕎麦風のやや黒い蕎麦の出来上がりとなり、蕎麦の風味が濃くなります。今回は4回とも最初に田中先生の模範打ちをお願いし、じっくりと見ることができました。

- 水回し(写真①)

最も重要な作業。1回目の加水粉の中央に90%くらいの水を一気に入れる。周りの粉をかけ、指先だけで粉を混ぜ合わせ、均等に水が回るようにする。2回目の加水は、スプーン1杯分のみ残し、全て入れる。

- こね・菊練り(写真②)

時間をかけず、50〜70回程度一気に行う。

- 地のし・丸出し・四つ出し(写真③)

生地の厚みを均等にする。常に円形を保つこと。四つ出しは力を入れすぎないこと。

- 本のし(写真④)

800gの場合は、縦90cmX横70cm。4辺の肉分けをし、厚さを均等に。四隅を伸ばしながら横幅を70近くまで伸ばす。そのあと縦が90になるまで伸ばす。

- たたみ(写真⑤)

縦長長方形を、右から左、上から下、下から上に、たたむ。縦幅は22.5cm

田中先生は感性を大切にし、細部にはこだわらない指導を行いますが、最重要点は素早く作業するということと、のしの際に厚さを均等にすることでした。この教えを守り参加者皆さんの蕎麦打ち時間は短縮され、出来栄えも急速に進歩しました。

|

毎回そば打ち終了後は2階に移り、「打上げ会」です。作業後乾杯のビールの味は最高、また酒を飲みながらの熱心な蕎麦談義が続きました。この4日間田中先生の厳しくかつ的確な指導もあり、皆さん短期間においてかなり上達し、美味しい蕎麦を土産にすることができました。

(世話役 市古紘一)

2018年3月25日 掲載

■ 蕎麦打ち同好会2月例会

〈蕎麦巡り〉を幡ヶ谷の「花音

」にて開催(18.2.28)

今回の蕎麦巡りは14名参加、従来と趣向を変え、横井さんが毎週そばを提供している幡ヶ谷の「花音」において、「鴨せいろを楽しむ会」を催しました。

幡ヶ谷の閑静な住宅街にある一軒家の一階を改造したお洒落なカフェです。名前のとおり室内には美しい花が一杯、そして享保年間に京都で生まれて各地に広まった、貴重な「享保雛」が飾られていました。

先ず洋風の皿に前菜の盛り合わせからスタート、そのあと美しい店主と友人が心込めて作った料理を堪能しました。締めは鴨せいろです。蕎麦は横井さんが今朝自宅で打った常陸秋蕎麦であり、つゆも横井さんのお手製のつゆです。鴨の味が絶妙な暖かいつゆに、冷たい常陸秋蕎麦は絶品でした。

蕎麦巡りは創部後12年間偶数月に行ってきましたが、延べ店数は85店、重複店を除くと67店になります。カフェに蕎麦を持込むという今回の企画は全く初めてのものでしたが、皆さん満喫され楽しい蕎麦巡りとなりました。

(世話役 市古紘一)