2023年10月10日(掲載日)

酒蔵巡り報告(No. 4:23/06/26~27)

- 日時

- 2022年6月26~27日

- 参加者

- 平尾、 林、 宮武、 角谷 (計4名)

- 訪問先

-

6/26(月)

Lagoon Brewery、NSG グループ(会食)

6/27(火) 今代司酒造、お福酒蔵、峰村醸造(味噌)

1)NSG グループ会長他との会食

- 同席者

- 先方/池田会長、 高野役員室長、 開志専門職大学徳田教授、 事業創造大学院大学黒田副学長 当方/平尾会員他4名 (NSG;新潟総合学院 ⇒ New Sustainable Growth)

- 懇談内容

-

- 新潟の渋沢を目指す池田会長によれば現在の企業数は300、後200頑張る。

- NSGの掲げる地方創生、事業創生、教育など、DFの目指す方向性とよく似ており連携できるのではないか。7月初め、DF高橋事務局長が黒田副学長と面談予定。

2)Lagoon Brewery

-

今代司酒造で約10年醸造経営に携わり赤字企業の黒字化に成功された田中社長。

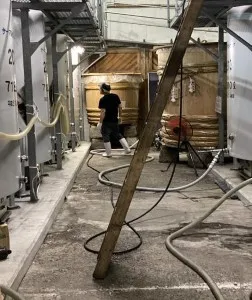

未だ40歳過ぎの若手社長は、経営より現場に居たい、物づくりを継続したいとの思いに駆られていたところ、国内に販売しない事、清酒でない酒造りであることと言う条件付きの醸造所免許を取得。新潟駅からJR白新線で20分、豊栄駅よりタクシーで10分、福島潟にあった小さな古民家を借りて改装、2年前創業を開始した。 - 醸造に関わる部屋は2部屋、計24坪と超マイクロな醸造所。一部屋に洗米、蒸米、製麹、酒母造りに必要な装置と圧搾機を配置、隣室に仕込み用タンク3本を据え付。従業員は2名。

- 地元で取れるイチゴ、トマトなどを原料として使用した酒、濁り酒など清酒と認められない酒造り。輸出用清酒も製造。

- 田中社長によれば、新規の清酒醸造が認可されない主たる理由は醸造組合の反対が強いこと。又、海外で日本酒が注目されているとの情報もあるが、富裕層など一部に限られ、一般大衆にはとても浸透しているとは思えないとの認識を示された。

3)今代司酒造

- 新潟駅にほど近い1767年創業の老舗。当初は酒卸・旅館・飲食業を営む中、江戸から明治にかけ北前船が寄港した事から大いに繁盛した新潟は原料、製品搬出に便利なことから明治中ごろ酒造りに参入。2011年7月NSGグループに加入。

- 全量純米酒のみ醸造。

-

原料

- 水

- 近くの山の伏流水をタンクローリーで 1 日 2 回運び入れる。

- 米

- 栽培農家より精米済の米を購入。使用米は五百万石、越淡麗の他地元の飯米も。

-

仕込み

通常品はステンレスタンク使用。一部木桶仕込み品も(杉桶)。 -

火入れ

熱湯を張ったタンクに蛇管を入れ、搾った酒をホースで運び蛇管に通す蛇管式。30秒から1分でマイナス4度の酒の温度が65度に上昇、その後約2分間で殺菌。貯蔵タンクに戻して数日間静置すると液体と澱が分離 ⇒ 澱引き

4)お福酒蔵

- 醸造技師・研究者であった関五郎氏が岸家に婿養子として入った事がきっかけで明治30年創業された老舗。長岡駅から南方にタクシーで15分、東山山系の麓に所在。蔵に隣接する280年前に建造された岸家家屋は登録有形文化財。

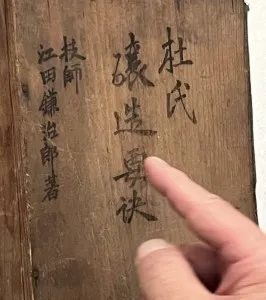

- 関氏は明治27年酒造りの専門書「醸海拾玉」を発刊、酒造りを勘ではなく論理的に説いた教本として広まった。その中で、酒母への乳酸添加により健全酵母の純粋培養に成功、後に1910年江田鎌次郎氏が体系的に開発したとされるのが「速醸酒母」である。 同社HPでは「速醸酛発祥の蔵」 とある。⇒ 見学先候補として取り上げた理由。

- 製品はすべて速醸酛造り。(日本の蔵のほぼ9割がこの方式を採用)

-

原料

- 米

- 五百万石、越淡麗中心。他に飯米越伊吹。契約農家から精米済米を購入。

- 水

- 東山山系、山古志の雪解け水の伏流水が配管されている。

-

仕込み

通常の三段仕込みに加え、四段仕込みも。違いはより甘味がでること。 -

圧搾 ふなしぼり

ヤブタの圧搾機使用。大吟醸など高級酒用は槽搾りも。ヤブタでは1/4が酒粕となり、槽搾りでは粕の量は6割出るので、より雑味のすくない良い酒を搾れる。(手間はかかる) - 火入れ

- 蔵人5名、冬場仕込み時のみ。

岸専務(12代目蔵元当主)

国の登録有形文化財指定されているご自宅で約20分間談笑の機会を得た。

- 屋敷の維持が大変である

- 長岡は毎年冬場豪雪に囲まれるが、この気候と上質な地下水、米により酒造りには大変恵まれた土地

以上 (角谷 充弘)