それまで、その名も知らなければ、法哲学について微塵の関心も抱いたことのない私でしたが、2015年の秋、法哲学者の井上達夫と奈良公園の紅葉を眺める機会を得ました。いまとなっては僥倖というほかありません。この出会いで還暦近くまで持っていた自分の固陋な思想を訂正せざるを得なくなったのでした。

世界では未だに、貧困が原因で一日に数万人の命が失われています。人々を貧困に追い込む巨大な経済的不正義が放置されています。他方、自らの正義を振りかざして無辜の民を虐殺する国家が存在しています。このような覇権的正義の跋扈を世界は押しとどめられていません。こうした現実を目の当たりにして、無力を嘆き、無為に留まっていて良いはずはありません。現実は人類の到達点としてあまりにもみすぼらしく惨い。

これは遠い無縁の世界の話であってはなりません。ささやかな日常の中にも、至る所で貧富の格差は見出され、まったく異なる見解が排他的に対立しています。そこに目を向けざるを得ないときに感じる切実さは、この巨大な世界の問題にも滲み出ます。井上に出会って、こうした問題を根底から捉え直す必要をつよくおぼえたのです。

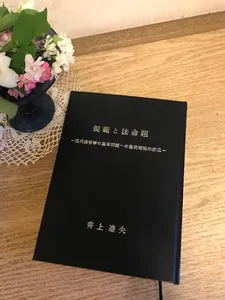

井上は、論駁する余地のない精緻な体系を築きあげている、という予感がありました。とはいえ、その語彙も論の展開の仕方にも馴染みのなかった者には、もっとも平易な本でさえ消化できないのでした。そこで順を追えば理解できるのではないかと、井上の最初の著作を探しました。見つけたのは國家學會雜誌に1985〜87年に4回にわたって連載された『規範と法命題』という論文でした。国会図書館からコピーを取り寄せ、読み始めますがまったく頭に入ってきません。そういうときよく私は自分の言葉で書き直すことをします。しかし、それはとてもできそうにありませんでした。そこで写経ならず、脚註も含めた全文をWordで手打ちすることにしました。317頁あるPDFを完成させるのに半年以上を要しました。

『規範と法命題』は井上の基底となる著作ですが雑誌連載完了から34年を経た2021年まで単著化されることはありませんでした。これは彼の思想の骨です。その後の言説は、この骨の上に肉付けされています。日本人にここまで徹底的に考える人がいたことに驚嘆しました。関心ある方には、上のページだけでも見ていただければと思います。

世界には正義に対する狂信と正義への強い不信が渦巻いています。正義にうんざりする感じは日本では特に強いかも知れません。しかしながら自由ではなく正義こそがリベラリズムの根幹にあると井上は言います。正義イメージを修正しなければなりません。

ここで正義構想(conceptions of justice)と正義概念(the concept of justice)という哲学的に重要な区別を行う必要が生じます。正義の諸構想というのは、人間の行動・制度・決定等が正義に合致しているかどうかを具体的に判定するための基準です。人々が「お前の正義と俺の正義は違う」と言って対立しているとき対立しているのは個々の正義構想です。

ここで考えなければならないのは、異なった正義の諸構想の間に、真の対立があると言えるのはどういうときか、ということです。異なった正義の諸構想の間に真の対立があると言えるのは、同じ正義の概念について、異なった判定基準を提供しているときです。そうすると、正義の諸構想の間の真正の対立の存在は、共通の正義概念の不在でなく、むしろ存在を含意しているのです。

では正義概念とはどのようなものか。井上は個々の正義構想からは独立した正義概念=規範的原理があると言います。そして、それは普遍化不可能な差別の排除という要請だとします。普遍化不可能な差別とはどういうことでしょうか。何かの仕事で自分がおおいに貢献をし、他の誰かはそれほど貢献してないとき、その貢献の差に応じて扱いを変えることには何の問題もありません。しかし同じ貢献をしていても自分の場合はたくさんもらうけど、他の者はちょっとでいいとすれば、それは自己と他者との個体的同一性に基づく差別です。自己と他者との個体的同一性(俺は俺、お前はお前)に差異を認め(あるいは生じさせ)て異なる待遇を行う。これが普遍化不可能な差別です。この自己と他者との個体的同一性における差異に基づかないと正当化できないような差別、普遍化不可能な差別の排除は、功利主義であれリバタリアンであれ、さまざまな正義構想に通底する共通の正義概念なのです。

普遍化要請から、フリーライダーの排除、ダブルスタンダードの排除、既得権の排除、集団的エゴイズムの排除等々の色々な含意が導かれますが、ここに通底するのが反転可能性要請です。自分の他者に対する行動や欲求を、自分が他者だとしても受け入れられるかどうか吟味しろと言うのです。

正義という概念は、自己と他者が異質な視点からそれぞれの人生を生きようとしているということを認めるところが出発点です。他者がまさに自分と違った関心・視点を持って生きているからこそ、そういう他者に対して、私たちはフェアでなければなりません。それが正義の要請であり反転可能性の要請です。このことを命題として表現すれば「自己の他者に対する行動・要求が、自己の視点のみならず他者の視点からも(その他者も同じ反転可能性テストを自らに課すならば)拒絶できない理由によって正当化可能か否かを、自己批判的に吟味せよ」ということになります。

許された文字数で井上の思想を充分にお伝えすることは私の手に余りますが、世界がこの地点から自己の正当性を批判的に検証し、人々の涙をこれ以上流さないことを祈るばかりです。(たいへんわかりやすい井上の講演記録が山形大学法政論叢にあります)

なびか ひでのり(1386)

(粋山会 理科実験グループ)

(元日本リクルートセンター 現 DeFi Initiative)