- 「目 次」

- メンバーズ・エッセイ

2022/4/15 (No.363)

本の始末

永野 章

父が亡くなって3年が経つ。88歳の誕生日を2週間後に迎えるはずであった。晩年は好々爺振りを発揮して、孫との時間が何より楽しそうだった。実家は3年前とほとんど何も変わっていない。表札も父の名前のままである。

終戦時15歳で陸軍幼年学校在籍中であった父は、一番多感な時期に価値観が180度変わる経験をしたが、何より、食べるものやあるべきものがないという戦後の体験からか、「ためておく」とうことが習い性になっていたように思う。遺品の中には未使用のまま残された何枚ものワイシャツ、靴下、ハンカチ、下着や、おまけにしょうゆ、砂糖の類(これは遺品とは言わないだろうが)もあった。

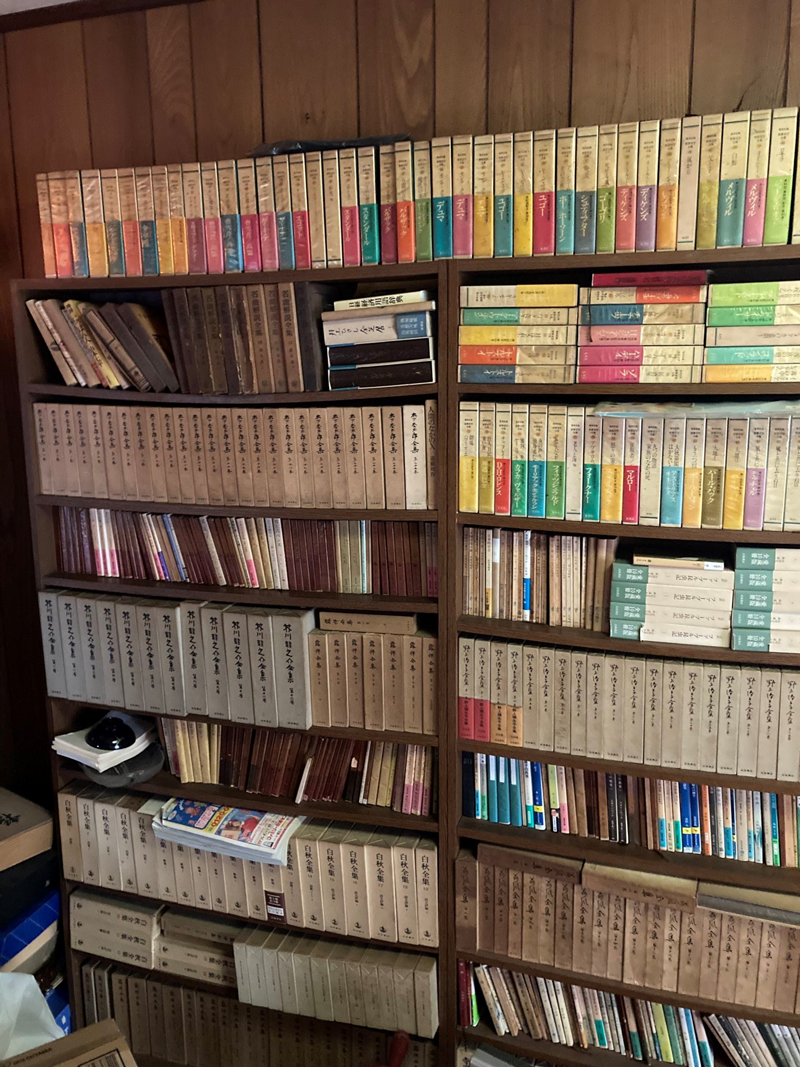

この例に漏れないのが、父の蔵書である。「この本どうしようか」と母が時々つぶやくが、「そうだね、そのうち、孫たちが読むかもしれないから」とひどく可能性の低い受け答えで母の問いはいつも打ち切られる。不肖の息子であるが、「売っちゃえばいいじゃん=祖母から数えて浜ッ子三代目」とは言えない。

父の時代はまだ、旧制高校の名残が色濃く残っていた時代なのだろう、人生かく生きるべきというような事に話についていくような哲学、美術、宗教やらの関連本やいわゆる古典(古文の類)と称する本、また岩波書店の全集物(全集物は岩波以外も相当ある)、文庫、新書に唐詩選、トルストイなどの海外文学などに、会社員時代のビジネス書、時代小説など、とにかくいろいろ残っている。DFでのネット会議の背景を見ると、同じような状況ではないかと推察される方々がとても多いのではと思う。

さて、これからが、本題。

この2月に本社近隣事務所が引っ越しすることになった。コロナのおかげ(?)で本社回りの業務が在宅でも十分できることが判明し、おまけに社員も通勤が無く、急な上司の思い付き依頼が無く、何も決まらない会議が無く、すこぶる在宅業務のパフォーマンスが良いということになり、まさしく働き方改革でこれからこうしていく、すなわち従来の勤務スペースはいらない、思い切って半分にしようとオフィスレイアウトがすすみ、社員は持ち物は小さなロッカー一個だけ、フリーアドレス、レッツゴーと相成った次第。

当然この波は社員全員の共有するところだからして、あなたもこれまでの書棚スペースは半分ですとあいなり、急ぎ本の整理にとりかかることになった。

まず、思いついたのが、周りの人に本をあげること。「好きな本をもっていっていいよ」と言ってみたが、これは相手にとってかなりというか、相当迷惑な話だった様子で、体よく「難しい本ばかりだから(本音=古い本だな)」「今読んでいるのが終わったら(本音=キンドルじゃないの)」というばかりで一向に減らない。次に試みたのが、勝手に机の置いてくる方法。これはすぐに中止。なんでもこれで精神的に負担が生じたなどと言われると、パワハラになるらしい(こちらは良かれと思っても、相手がパワハラだと思えばパワハラ、なんだ私がみんなに言っていたことじゃないか)。つぎは公共機関への提供。これも聞いてみると、まず、図書館は公序良俗に反するものはご法度の由、いまはコロナで受け入れ中止。その他のところも同様。いよいよ、困ったが、自宅に持って帰ればいい話だと考えたが、どうスペースを捻出するかが大問題で、自宅は無理は明らか、実家は前段の通りで選択肢に入らない。

最後の手段はおわかりでしょう。古本屋に引き取ってもらうこと。そういえば、永井荷風先生が生前遺言で「蔵書画ハ売却スベシ。図書館等ヘハ寄付スベカラズ」とお書きになっていたではないか、昔から売るのが正解だったのだ。

一応まだ、新オフィスでも書棚はあるそうなので、売る本の選別に入ることにしようとしたところ、また難題がゴソッときた。目の前に存在している本だけに何らかの原因があったはずである。面白そう、読まないと遅れる、今買っておかないと手に入らないかも、こういう世界も知っておかないと、など動機はいろいろで、その時の情景が思い出されてなんか手放せない。付箋のついたところなどを読み返してみると、「フーン当時はそうだったのか」となってちっともはかどらない。思い切るしかないと覚悟を決め、段ボール9箱、総数433冊仕分け完了。最大手の業者に連絡すると、きわめてシステマティック、引き取り日をネット予約、事務所入り口まで引き取り(戸口から戸口へJR貨物並み)買取価格は3日以内でご連絡しますとの事。

結果は買取価格が付いたもの198点で9,600円。価格が付いたものはきちんとデータとして送ってくれるが、なるほどと思うものもあれば、意外と高いもの、一方でなぜ値段が付かなかったと思うものもある。まず、価格のつかないものは書き込みや線が引かれる、しみがでているなどきれいではないもの(古いのではない)、意外なのは著者が○○さんヘとか、謹呈とか、書き込んでいるのはこの類でゼロ評価(どうしてこんな本持ってるのと聞かれて困る)、経営書、ビジネス書(確かにIOTやらDX時代だ)もだめ、ベストセラーも同じく。

業者に聞いてみると買取指標みたいなものがあって、きれいな本であることが大前提で鮮度が大切なうえ広く読者が予想されるものや、「とんでも本」のように熱狂的な愛好者がいるもの、コミック、写真集はいい値段が付くそうである。(ちなみにふるいラジオ英会話テキストは一冊一律5円でした。これがずいぶんありました。)

「うーん鮮度ね」食肉業界に45年の勤務していたので鮮度の大切さは十分わかっていたが、最近は「熟成」もブームになっているぞとつぶやいても本の世界では通用しないようだ。こうなったら、父の蔵書も今度、母に聞かれたら「曾孫が読むかもしれないから」ということにしよう。

(現・スターゼン取締役副会長)