2019/07/16(No297)

キャリアを活かし子供達とともに

森山 健一

|

職を終えた後、何かをしようと思ったとき、子どもたちと関わりたいなと思った。

核家族化して親たちは子どもたちの世話に手がかけられなくなってきている、小学校の先生たちもどうも忙しすぎるらしい。子どもたちに元気が出るような、われわれ年寄りの背中の見せ方ができる関わりかたがあるのではないだろうかと思ったのである。

そこで、2010年、かたちが整ってきたDF理科実験グループに入れてもらった。銅、ニッケルなどの非鉄金属メーカーで、製造現場の技術者として育った私には、うってつけのフィールドだと思ったのである。

すでにあったテーマでの出前実験に参加しているうちに、ある先輩から「電池実験」の開発を勧められた。会社で、ニッケル電解工場で仕事を始めた自分にとって、同じ電気化学のテーマは、これも縁だと思い取り掛かった。

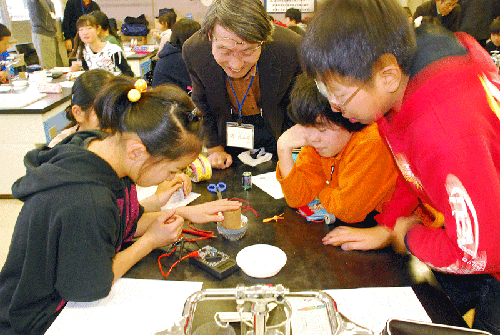

子供たち向けの電池実験は、すでに世の中にいくつも行われていたが、DFの理科実験として、子どもたち自身が実験をする、そして実験にサプライズを持たせることを目標として開発を進めることとした。私たちの電池実験のサプライズは、次の3点である。

a.こんな身近な材料で電池ができる

b.その電池が仕事をするのを見せる

c.電池内での化学反応を見せられる

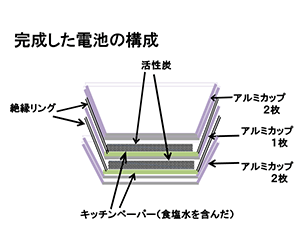

そのようなコンセプトで作り上げた食塩水電池の構成が右図である。この電池で、モーターを10分程度回すと、陰極のアルミカップが電子を放出してイオン化し、溶けて穴が開くという化学反応を観察できる。

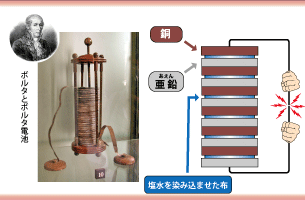

子どもたちに体験させているこの食塩水電池は、1800年にボルタ(伊 1745~1827年)が人類にはじめて、実用的な電源を呈示したボルタの電池堆とおなじ構造である。

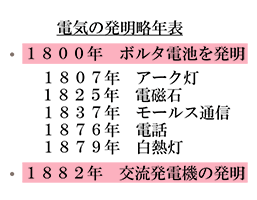

ボルタ電池の発明を学びなおしていくと、電気利用が急速に展開されたことを知る。

電気エネルギーは、熱にも光にも、磁気にも運動エネルギーにも変換される。しかも高密度な状態に変換できることを、電池により突きとめたホモサピエンスは、一気に現代電気文明を展開したのである。(下表)

この事実も、高学年の子どもたちには、知って欲しいことである。

ところがいま、現代文明は、検証不完全な課題をいくつも積み上げてしまっている様である。これらの課題の解決の多くは後世に託さざるを得ない。後世の課題は後世しか解決できない。

本質的な問題に、後世を担う子どもたちが勇敢に取り組むには、時間泥棒の闊歩する中、新たに表れてきた課題ゲーム障害などもクリアーして、事実を見究め自分の頭で考える、ホモサピエンスとしての成長を期待せねばならない。

私たちの理科実験教室が、その一助となるよう、老骨に鞭打ちつつも、大人の背中を見せながら、子どもたちと一緒に楽しんで行きたいものである。

最後に、電気化学の泰斗であるマイケル・ファラデー(英 1791~1867年)が、少年少女向け実験講演の先駆者でもあることを付け加えたい。(「ロウソクの科学」岩波書店ほか)![]()

もりやま けんいち ディレクトフォース会員(747)

元住友金属鉱山