2019/06/16(No295)

不思議な悠久のロマン

米倉 有三

|

振り返って見ると学生時代は団塊の世代で常に競争の中、東大医学部闘争、日大学園紛争、全国各地で大学紛争が起き、サラリーマン時代は猛烈サラリーマン。あっという間に時が過ぎ、今も現役で仕事をしているなか、何のとりえもない、無趣味の過ごし方をしているのに気づいた。ただ、昔から興味をもって広く浅く勉強していることが2つあることに気がついた。

◇ ◇ ◇

ひとつは〈気学〉である。

現在暇があれば、先生の下で出来の悪い生徒として気学に関する勉強をしている。月1回の集まりには時間を割いて通っている。そこにはお医者さんや元国会議員、会社の経営者など様々な方が来ていて、1か月の気持ちのリセットが出来て楽しい時間を過ごしている。

気学はもともと中国の漢代の時代の頃に、方位・運気・家相などの吉凶を見る「気」の運命学をいう。

|

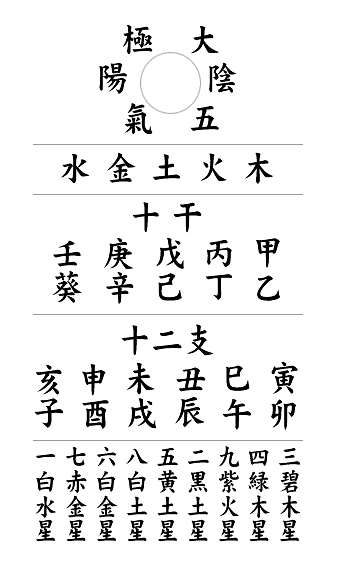

| 気学の組織 |

気学は、右図のとおり、〈気 ーー 陰・陽 ーー 五行(木・火・土・金・水)ーー 十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)ーー 十二支(子・牛・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)ーー 九星(一白水星・二黒土星・三碧木星・四緑木星・五黄土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星)〉よりなる。

十干は陽干と陰干に分かれ陽干は(甲・丙・戊・庚・壬)陰干は(乙・丁・己・辛・癸)に分けられ、十干と十二支を組み合わせて六十干支となる。60才になると還暦として祝うことはここからきているとされている。

気学の根源やベースは同じだが、あまりにも壮大な学問であるがために、先人の論理的な整備の確立において考え方の違いから、いろいろな流派が出来ている。

私はここから派生した様々な九星、家相、四柱推命等が面白く興味をもって勉強している。

また、神社仏閣や街中を歩くことが好きでビルのつくり、家のつくりをよく見て歩き、そのつくりから自分なりに自問自答している。

京都御所では東北(鬼門)にあたるところが欠けているし、皇居(江戸城)から見て東北の鬼門にあたるところに東叡山寛永寺がある。このようなことは全国各地で見られる。

不真面目な生徒でただ広く浅くつまみ食いをして勉強しているため、先生から時々電話をもらって叱咤激励をうけている。

|

|

| 「気学」の勉強は自らの手で自分の考えを 書くことで学んでいく |

建物の作りについて いろいろな角度から検討する |

また、時々 祐気取り*にいろいろな場所へ行く(お水取り、お砂取り)。特に京都は大好きでよく行く(以前、タクシーの運転手さんから全国から祐気とりに来ている人がいると聞き自分と同じような人がいるのにひと安心した)。

私は気学の勉強の傍ら、赤ん坊に名前を付けてあげたり、会社設立に名前を付けてあげたり、家相からリフーム、新築の相談にのったり(結構神経が疲れるので最近は自分ではやらないが)いろいろな相談にのっている。

また、別の勉強の会では2ヶ月に1回、四柱推命を中心に、特にマスコミで賑わう事象を分析の対象にして結構楽しんでいる。こちらの会は学校の先生やサラリーマン等が中心で、お茶を飲みながら気楽に勉強させてもらっている。

気学よりもさらに古いものとして「易」がある。これは中国古代に源流を持つとされ、この流れから運命学を確立したのが気学とされている。

気学よりもさらに古いものとして「易」がある。これは中国古代に源流を持つとされ、この流れから運命学を確立したのが気学とされている。

元東亜燃料社長(現JXТGエネルギー)中原伸之氏(右)は「易学」「気学」にとても造詣が深く政財界のトップを集めた易の勉強会「読易会」という勉強会を開いていたそうだ。週刊誌情報では、安倍晋三首相が総裁選出馬の際も「運勢は最高にいい」と背中を押した。安倍首相は「よく当たるんだ」と信頼しているとのこと。経営者が経営に取り入れていることはよく聞く話である。

◇ ◇ ◇

もう1つは〈我がルーツ探し〉である。

自分のルーツには昔から興味を持って調べているが、これも未完成で大まかなことしか調べられていない。

自分の祖先はいったいどこなのか、個人的見解ではあるが、私の父は信州出身であることから、甲州武田信玄の足軽大将の一人だった米倉丹後守重継がそのルーツと信じている。有名な話として天文21年、信州刈谷原の城を攻めたとき甘利虎泰 の同心だった重継は敵の鉄砲の砲丸を防ぐために竹束を考案した。また、重継の子・彦二郎が鉄砲傷を治すため、甘利虎泰を見習って馬糞汁を飲んだことでも有名で、忠誠心に富んだ武士一族と言われている。

しかしそのルーツ説は間違っているようで、親戚や地元の人の話では九州から日本海と瀬戸内海、太平洋を通じてきた 安曇族 が有力だという。安曇族は全国に散らばって行ったとされており、そのルートはいまだわからないが、先の甲州の米倉氏も元をたどればこの流れに含まれるようであり(確証はないが)、米倉丹後守重継ルーツ説もまんざらではないと思っている。

|

|

| 手元にある大辞典で家系を調べる | 「安曇」の地名分泌図(長野県穂高神社より) |

九州の玄界灘沿岸には海人三族(住吉系海人族、安曇海人族、宗像族)が本拠地としていたが、安曇族は日頃、船を操り外洋航海を行っており、住吉海人族、宗像海人族もまた同じような海運業を営んでいたと思われる。

安曇族の本拠地とみなされているのは福岡県糖屋郡新宮町のあたりとされている。

ここに 志賀島 に志賀海神社 があり綿津見 三神(底津綿津見神、中津綿津見神、表津綿津見神)を祀っている。宮司は代々 阿雲姓である。

住吉系海神族は福岡市博多駅近くの住吉神社に祀られている。また、宗像族は新宮町近くに宗像三神を祀った神社(辺津宮 *・中津宮・沖津宮)がある。

以上のようなことを書などを使って調べているが、とても調べきれるものではなく、調べるほどにその奥の深さに魅了され、悠久のロマンを感じる。いずれ、それぞれに関わる土地、土地に行ってみたいと思っている。

◇ ◇ ◇

まだまだ、気学にしても我がルーツにしてもわからないことだらけ。幸い今は人生百年時代、これから時間が許す限り人との出会いを大切に、好きなことをのんびりと楽しくやっていきたいと思っている。 ![]()

よねくらゆうぞう ディレクトフォース会員(942)

現スミカグループ

【註】

*祐気とり:自分の「気」に最適な日にエネルギーの高い吉方位に行き、プラスの「 気」を取り込んで開運する方法。それを継続することで運気を積み立てることが出来るとされている。

*辺津宮は神奈川県江島神社にもある。