- メンバーズ・エッセー

- 「目 次」

2015/07/01(No200)

DFメンバーズ・エッセー200号記念 特別寄稿19世紀末、夜明け前の朝鮮半島

歴史に学ばなければならない

水野 勝

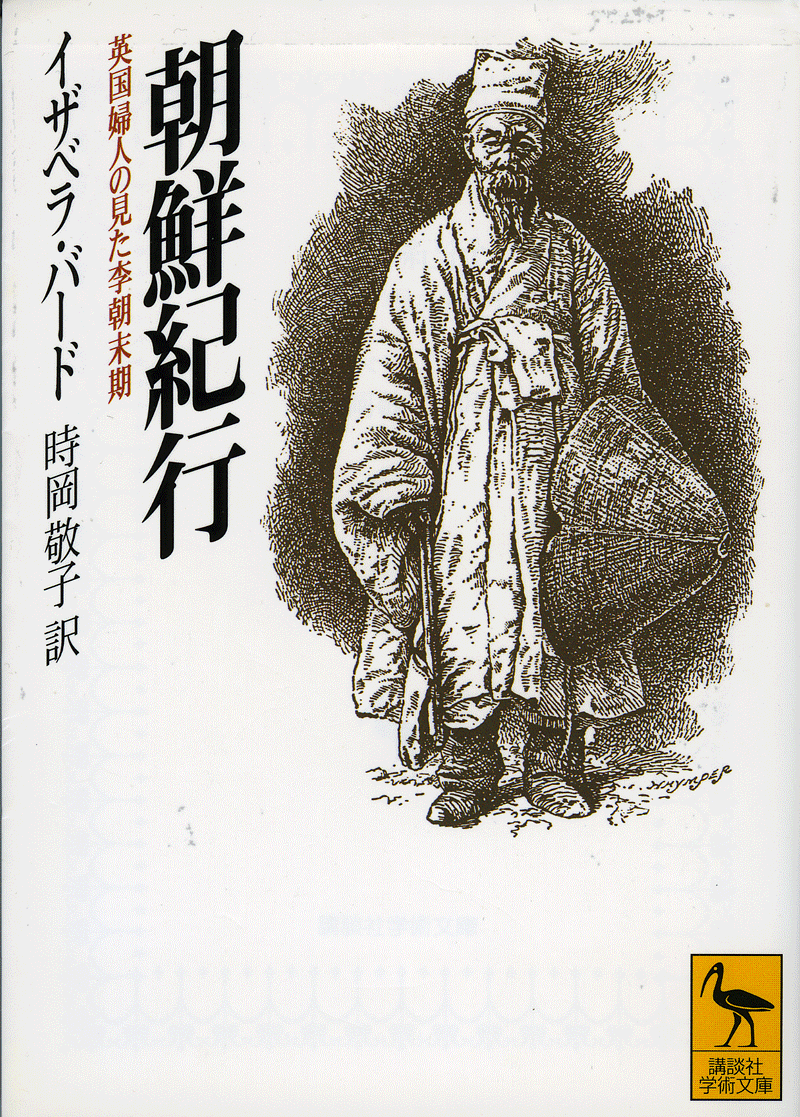

イザベラ・バードという英国婦人の旅行記『朝鮮紀行』に注目してみたい。時は1897年、120年前のこと。その当時の朝鮮半島について、斯くも微細にわたって見聞を集め文章化したものは、見たことがない。

『朝鮮紀行』は、1897年の朝鮮半島における政治・経済・市民生活・宗教・地理・歴史を妹への手紙の形で報告している。読みやすい。我々日本人は、日本史の教科書では、明治・大正・昭和の歴史を殆ど学んでいない。個人的関心から近代史は断片的に知っているが、早い話が日清戦争といわれるが、その昔、陳瞬臣(ちんしゅんしん)の小説『江は流れず』以来だ。日清の人物交流・対立が焦点だった。本書は朝鮮内部の動きに終始している。朝鮮に東学党の乱が勃発した。1894年2月、減税と反日を掲げての乱だ。国王は清にのみ派兵を要請した。要請を受けていない日本は、在留邦人の保護の建前で派兵した。同年8月、【朝鮮独立】を建前に清国との間で戦端を開いた。戦争は8ヶ月で終了、下関条約でケリがついた。その頃日本にとって、常に意識していたのは、清と並んでロシヤの半島進出であった。

| イザベラ・バード |

| 『朝鮮紀行』 |

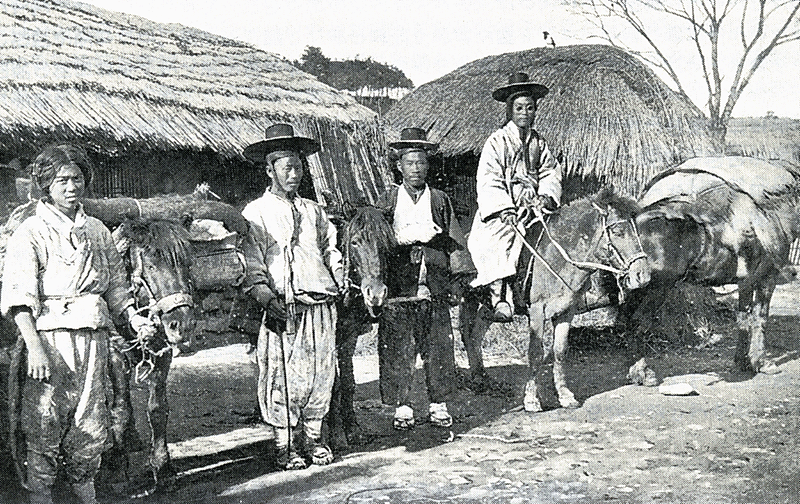

そんな折も折、1894年、63歳の英国婦人(未亡人)が極東にやってきて、さすが英国、あちこちに公使館があるのを幸い、実に広範囲に旅を続けていた。横浜、神戸、朝鮮、満州、ウラジオストック、上海、朝鮮、上海と3年と2カ月にわたり旅を続け、1897年帰国の途についた。その間、膨大な量の手紙(報告)を妹宛にしたためたのが本書で、1898年ロンドンで出版され大きな反響を呼んだ。

さて、イザベラ・バード女史の『朝鮮紀行−英国婦人の見た李朝末期』(時岡敬子訳・講談社)

よくもこんなに書き込んだものだ。一般的に女性作家の文章は、紀行文は勿論、小説・舞台/TV脚本も【おしゃべり】である。男性に比べ言葉が多い。しかし、朝鮮紀行は、単なるおしゃべりの域をはるかに超えて、統計面、情報面において密度が非常に濃く、説得力を持っている。

筆者にとって、本書にとくに関心を抱いたのは、韓国の昨今喧しいまでの【反日】のルーツを辿ることにあった。しかるに、【第一章朝鮮の第一印象】で『三世紀に亘る(豊臣秀吉の朝鮮出兵以来の)憎悪を抱いている朝鮮人は日本人が大嫌いで、おもに清国人と取引しているからである。しかし貿易では清国人に凌駕されてはいるものの、朝鮮における日本人の立場は、日清戦争前ですら影響力のあるものであった』とあり、反日のルーツは秀吉時代に遡らねばならない。もうひとつの関心は、【反日】は、自国への自信のなさの裏返しではないか、という懸念で、そのルーツを辿るには、韓国の人が言う日帝時代の【その前】は、つまり誇らしげな李朝治世下では、国民は幸せな生活を果たせていたのか、という疑問である。これを第三者たる英国人、それもご婦人の筆になる紀行文を読めば解けるのではという期待であった。

さて、同書に紹介されている朝鮮風土記は、高度な知性と、瑞々しい感性を以って、政治、社会・市民生活・宗教・地理・歴史を鮮やかに紹介するかたわら、人の思考形態、行動様式、社会の風習にも切り込んでくる。

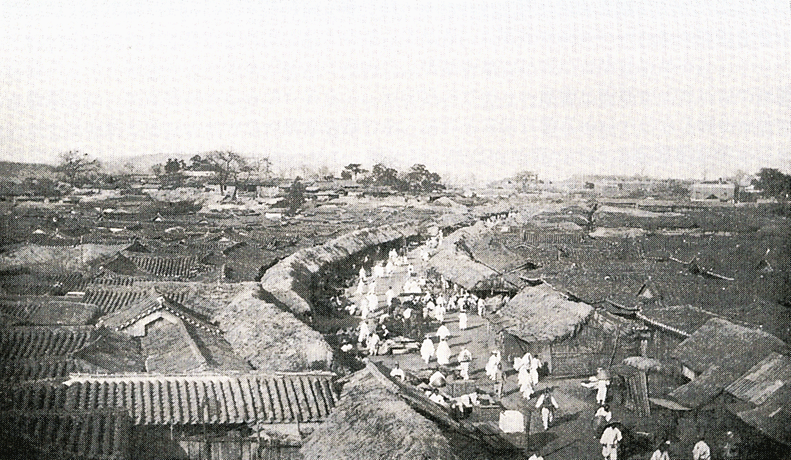

書き出しは、『長崎港から朝鮮南部の釜山までは、船で15時間しかからない』

『船が投錨してまず目に入るのは、朝鮮ではなく日本である。はしけは日本のものである。肥後丸の所属する日本郵船会社の事務官が、指令を携えて船にやってくる。とはいえ乗船税務官はイギリス人で、朝鮮にとっては大いにありがたいことに、清国海関が雇い、朝鮮の関税収入を管理するために貸しだされたイギリス人官吏の一人である』往時の雰囲気が分かろうというものだ。『朝鮮人はわたしの目には新奇に映った。清国人にも日本人にも似てはおらず、そのどちらよりもずっとみばがよくて、体格は日本人よりはるかに立派である』と第一章朝鮮第一印象に述べている。

| 李朝時代の南大門 |

個人的には、更に、経済社会、宗教、地理や風俗に触れたいが、本題に入らねばなるまい。

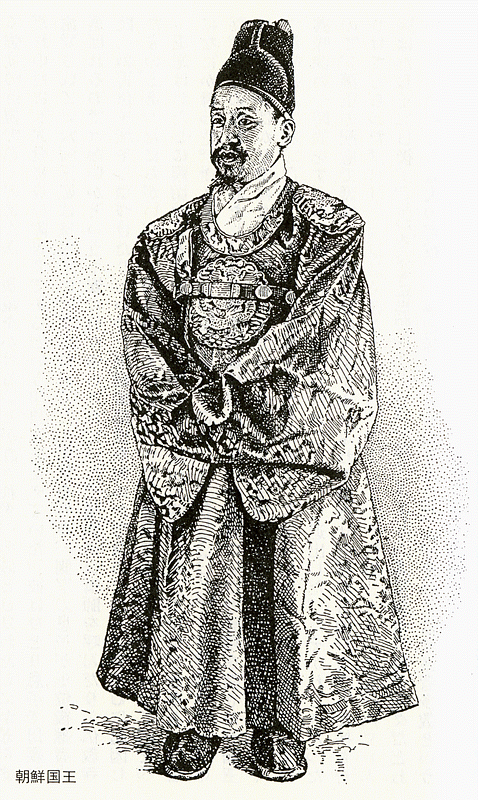

さて、当時の朝鮮を知るには、国王とその人となりを知らねばなるまい。

当時の朝鮮王室(李氏朝鮮・第26代高宗・李大王及びその妃・閔妃〈ミンピ〉)であるが、イザベラによれば次の如し。

| 第26代高宗・李大王 |

『国王は43歳で、王妃はそれより少し年上だった。国王がまだ未成年で例にもれず中国式の教育を受けているうちは、国王の父であり、ある朝鮮人作家の評するところによれば「鉄のはらわたと石の心」を持つ大院君が、摂政として10年間極めて精力的に国を統治した。1866年には2000人の朝鮮人カトリック教徒を虐殺している。辣腕であり、強欲であり、悪を顧みない大院君の足跡は常に血で染まっていた。(中略)それに引きかえ国王の表情は温和だった。国王はすばらしい記憶力の持ち主で、どんな事件やしきたりについてきいても、だれの治世のいつに起きたことかも含めて仔細に答えられるほど朝鮮史にくわしいと言われている。(中略)国王の人柄について長々と記したのは、国王が事実上朝鮮政府であるからである。それもたんに名目上の首長にとどまらない。成文化されているにせよいないにせよ、憲法がなく議会も存在しないのである以上、国王の公布した勅令以外に法律はないと言える』『あれだけ心やさしい人であり、あれだけ進歩的な考えに共鳴する人なのであるから、そこに性格的な強さと知性が加わり、愚にもつかない人々の意見に流されるところがなければ、名君になりえたであろうに、その意志薄弱な性格は致命的である』

(国王の父・大院君は残忍さも含めて剛の人。国王は虫も殺せぬファザコン。その妻は、頭が切れ、権謀術数の人。となると国は上手く回らない。やがて大院君と閔ファミリーが血で血を洗う対立となり、閔妃は暗殺される。現在なら国際的大スキャンダル。イザベラによると、公使三浦子爵が首謀者とか。暗殺に至る過程を実によく調べている)

イザベラ女史が朝鮮に滞在した1896年〜97年の政治情勢ほど凝縮して清・日・露・朝の立ち位置が移つろう過程が興味深い時期はない。

曰く、200年以上続いてきた宗主国たる清が、1895年以降、すーっと消えていったのだから。清は、戦争に負けて、日本と相当屈辱的な下関条約を結ばされた。(遼東半島、台湾を日本が領有など)とにかく弱り切っていた。朝鮮半島は、一応独立国家となり朝鮮国王が統治し始めた。その間、日本の存在感は日々大きくなって国王を裏から指導していたようだ。国王は、おそらく恐怖心をもっていたのか、ロシヤ公使館の敷地内に逃げ込み、そこから国を治めていた。その弱腰ぶりは、国際的にも揶揄の対象になっていたと思われるが、それほどにロシヤの存在感も大きかった。心は揺れていたのだ。日本人には一目も二目もおくが、心底好きになれないと思っているようだ。

イザベラに戻ろう。『私は日本が徹頭徹尾誠意を持って奮闘したと信じる。経験が未熟で、往々にして荒っぽく、臨機応変の才に欠けたために買わなくてもいい反感を買ってしまったとはいえ、日本には朝鮮を隷属させる意図はさらさらなく、朝鮮の保護者としての、自立の保証人としての役割を果たそうとしたのだと信じる』『一年有余、失敗はままあったにもかかわらず、日本は前進を続け、有益かつ重要な改正を何件か成し遂げ、またその他の改革を始動させた』

ロシヤは、『朝鮮国王が不安と恐怖にかられてロシヤ公使の保護にすがり、1年以上も公使館内に避難』することを受け入れ、いかようにも朝鮮国を操れたろうに特段のアクションは取っていない。『ことあるたびに、ロシアは朝鮮で支配的な立場につけるチャンスを見逃してきた。そんな立場になどつきたくもないというのが本当のところのようである。私たちには伺い知れないが、他に狙いがあってそれと両立しないのかもしれない。同時に、日本の影響力は静かにまた着実に増大している。(中略)予断は危険であるが、次のことは言える。もしもロシヤが現在見通されるような遅々とした展開に満足せず、朝鮮に関して何らかの積極的な意図を明示する積りであるとすれば、日本にはその車輪にブレーキをかけるくらいの力は充分備わっている!とはいえ、朝鮮が独り立ちするのは無理で、共同保護というような極めて難しい解決策でも取らない限り、日本とロシヤのいずれかの保護下に置かれなければならない』

| イザベラ・バード(右端)とその一行 |

かくして大紀行の結びにどう記したか?ここが鋭い!

『朝鮮は長く続いた中国との緊密な政治関係を断ち、日本から独立というプレゼントをもらったものの、その使い方を知らずにいる。イギリスは見当がつかなくもない理由から、朝鮮情勢には積極的に関わらなくなっている。他のヨーロッパ列強はこの地域の保護になんら関心を示していない。そして朝鮮の領土と独立は、極東における利害関係が敵対していると言って語弊があれば、対立している帝国主義列強の中でも、最も忍耐強い国と、最も野心的な国のなすがままとなっている。朝鮮の運命をめぐってロシヤと日本が対峙したままの状態で本稿を閉じるのは実に残念な思いである』

この後、10年も経たない内に、日露間で戦端が開くのだが、女史の朝鮮紀行は極めてそれを暗示的に結んでいる。

ロシヤの国内事情は如何であったか?レーニンなど革命勢力が勢いを増していたし、実利的には、清国とは旅順・大連の租借交渉をしていた。チャッカリしていた。上記のイザベラの文中にある『私たちには伺い知れないが、他に狙いがあってそれと両立しないのかもしれない』というのがそれに当たるのではなかったか。

年表上にコンパスを用いて【戦後70年】を計り、180度反転させると幕末に至る。【戦前70年】には、何んと密度の濃い歴史上の出入りがあったことか。国内に、明治維新、戊辰戦争/西南戦争、国外で日清戦争、日露戦争、そして大東亜戦争(太平洋戦争)があった。その後の70年と思わず対比して考えてしまう。戦後70年の首相談話とマスコミは囃しているが、戦前・戦後の段差を際立たせ、せめて100年〜150年ぐらいのスパンで振り返って捉えなおしては如何かと思う。歴史は、大きなうねりで捉えなければなるまい。![]()

みずのまさる

ディレクトフォース会員(888)

初代ディレクトフォース代表理事 元丸紅

編集註:DF創設とほぼ同時にDFホームページがスタートし、その第2世代から「DFメンバーズ・エッセー」が始まりました。第1回目のエッセーは、当時代表理事をされていた水野さんで、今回の「DFメンバーズ・エッセー200号」を記念して、水野さんに特別寄稿をお願いしました。