- メンバーズ・エッセー

- 「目 次」

2014/08/16(No179)

「よく考えてみれば不思議な話」

ーー木の親は、自分の"種(たね)"が自分の死後に

どう生き残るかをどうして知っているのか?ーー

櫻井 三紀夫

オーストラリアには、ユーカリやバンクシアなど、山火事に会うと種子が開いて発芽するタイプの木が多数ある。この種子は、火事の高温で硬い殻が開き、芽が出るような構造になっているのであるが、種子が発芽する時には既に親である木は火事で焼け死んでしまっていて、自分の種子がうまく生き残ったということは知り得ない。

オーストラリアには、ユーカリやバンクシアなど、山火事に会うと種子が開いて発芽するタイプの木が多数ある。この種子は、火事の高温で硬い殻が開き、芽が出るような構造になっているのであるが、種子が発芽する時には既に親である木は火事で焼け死んでしまっていて、自分の種子がうまく生き残ったということは知り得ない。

何世代経過したとしても、常に親の木は先に焼け死ぬので、自分の種子が生き残ることを知らないまま来たはずである。

では一体、どうやって親の木は、自分の種子が山火事にあっても死なずに発芽するという特殊な構造を発明することができ、また、うまくいったかどうか知り得ないのにうまくいく構造の種子を育てられるのであろうか?

考えてみれば不思議である。

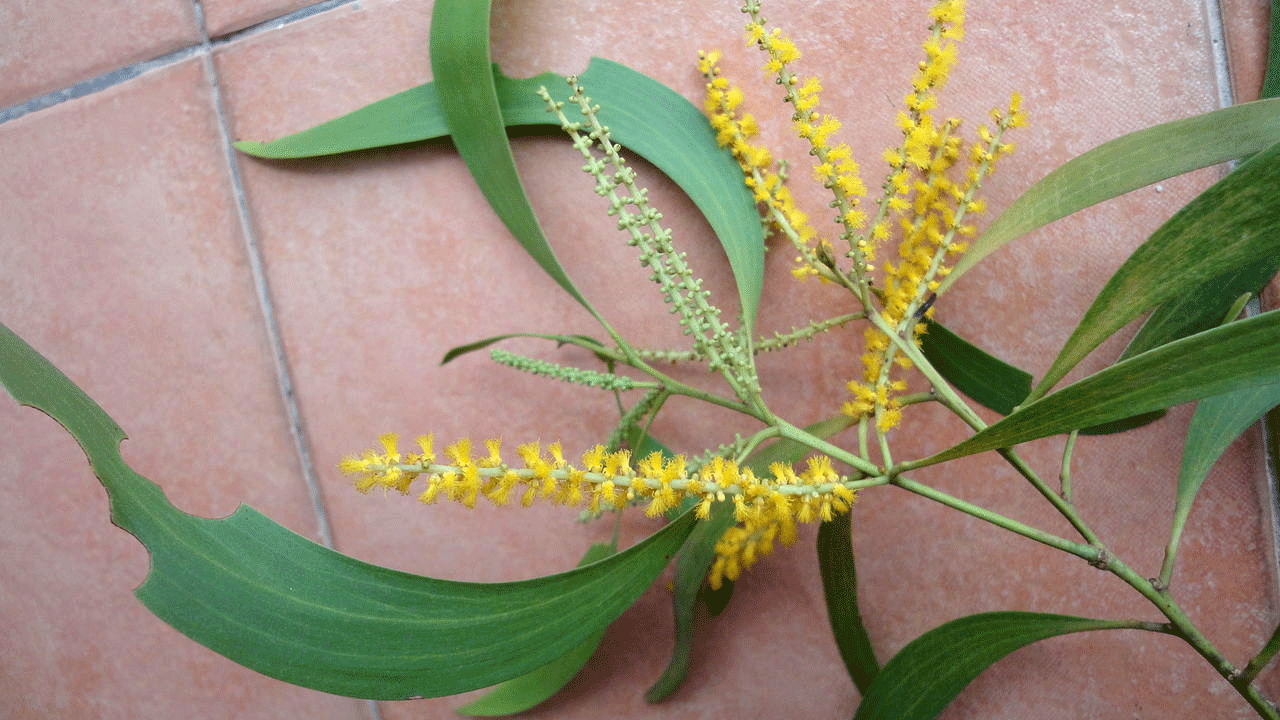

| ユーカリの花 | バンクシアの花 |

この不思議を、試行錯誤的に解明してみよう。

我々はつい、"親の木が種子を作る" と考えてしまうため、上に書いたような疑問が生ずるのだが、そうではなく、"種子が大きくなったものが親の木である" と考えると不思議の真相が見えてくる。

その昔、親の木は何の気もなく、たくさんの種子を作った。その中には殻の硬いものも柔かなものもいろいろ混じっていた。そして、ある時山火事があり、親の木も、多くの種子も焼け死んだ。ごく僅かの殻の硬い種子が火事の熱で殻が開いて芽を出し、生き延びることができた。そして、大きく育ち種子を作るようになった。

どんな種子ができたか・・・・?

殻が硬い種子がもともと持っていた遺伝子は、それ以前のどこかの時点で殻を硬く作るように突然変異した遺伝子であり、普段は、殻が硬くて発芽率の悪いダメな種子であった。それが山火事に助けられて発芽し易くなり、今や、僅かに生き残った偉い種子となり、それが親となって作り出す次世代の種子は大部分、殻の硬い種子なのである。

次にまた山火事が起こると、ふたたび殻の硬い種子の遺伝子が生き残り、硬い種子の割合がますます増えていく。こうして何世代も生き延びていくと、最初に書いたようなオーストラリアの珍しい木々となるのである。

これは、すなわち、"親の木が種子を作る" というよりも、"種子が大きくなったものが親の木である" ということにより実現される進化のひとつのパターンである。

ところで、長い間山火事が起こらなかったら、この木は発芽せず絶滅するのであろうか?

いや、そうではなく、硬い殻を作る親の木の中で、ふたたび柔かい殻を作るような突然変異も起こっており、その種子は山火事が起こらない時に芽を出す異端児として生存の道を歩んで行くに違いない。

そういう形で、この木の種類は、山火事があってもなくても絶滅せずに繁茂していく。その間、殻の硬い種子はじっと山火事が起こるまで何年も何年も地面に転がっており、殻の柔かい種子は山火事がないのを良いことに楽な暮らしを満喫してその数を増やして行く。

何世代か後には、殻の硬いもの、柔かいもの二つの種類が併存して、それぞれ別の木の種類になっていくのであろう。

ということで、「木の親は、自分の "種" が自分の死後にどう生き残るかをどうして知っているのか?」という疑問が、植物の遺伝学や生態学、生命の営みなどの興味尽きない分野に引き込んでくれた。

「よく考えてみれば不思議な話」を見つけ出すこと自身が、新しい知見、思想を発見する第一歩だということがわかる ‥‥ 。

‥‥ のだが、一方、ここでもう一つ疑問が起こってしまう。それは、こういう進化の話において、突然変異により新しい特性を持つ生物が登場してくるという理屈をつけると、なんでも突然変異ということになってしまって、すべては偶然の産物か?と、ひどく興ざめするものである。

ある種の特性を実現する突然変異が、ある種の必然性を持って発生するという、いわば、生物の意図のようなものはないのか?その生物が望む形の突然変異が起こり易いというようなメカニズムはないのか?

そういうものがあっても良いのではないか?という推測と期待を持ちたくなってしまう。

だって、恐竜が空を飛ぶようになるまでには、多くの恐竜の一億年にも及ぶ "飛びたい願望" が積もり積もって、次第々々に手を翼に突然変異させていった、と思われてしかたがないものだから ‥‥。![]()

さくらいみきお ディレクトフォース会員(会員No.808)

元・日立製作所、元・グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン