2019年2月18日

教育部会

教育部会

教育部会 理科実験グループ

理科実験グループ「トピックス」

理科実験グループ「トピックス」

2018年版

| 掲載日付 | タイトル | 実施日 |

|---|---|---|

| 11月13日 | 横浜市ガジェット祭りに出展 | 10月6日 |

| 11月09日 | 三菱みなとみらい技術館で理科実験 | 10月6日 |

| 11月08日 | ブラジル人学校で理科実験 | 9月20日 |

| 10月01日 | 取手市教育委員会サイトにDF出前理科実験が掲載されました | 9月20日 |

| 10月01日 | 荒川区立第二峡田小学校の授業に校長先生が参加 | 7月26日 |

| 08月09日 | 平成30年度「こども霞が関見学デー」に参加 | 8月2 - 3日 |

| 08月08日 | サイエンスフェスティバル in 飯能 | 7月7日 |

| 06月03日 | 本年度「東京応化科学技術振興財団」助成対象団体に選出 | |

| 03月25日 | 電子情報通信学会にDF理科実験授業の論文が掲載 | 3月12日 |

| 03月23日 | 海城中学校で「地球儀を作ろう」の理科実験 | 3月12日 |

| 03月12日 | 「第17回まちの先生見本市」に初参加 | 1月27日 |

| 03月06日 | 理科実験グループで毎月テーマ検討会を実施 | 2月27日 |

| 02月15日 | 茨城県で「サイエンスフェスティバル in 県西」を盛大に開催! | 1月27日 |

| 02月02日 | 昭和女子大学中高部で理科実験授業 | 1月 11日 16日 17日 |

(2018年11月13日)

横浜市ガジェット祭りに出展

理科実験グループは11月10日(土)に横浜市経済局主催のガジェットまつりに出展参加しました。このイベントは、ユニークな技術やアイデアでロボットや玩具の展示、映像器材による表現などを出展して、お互いに意見交換、提案しあって交流を深め、エンタープレナーの精神で産業に結びつける目的で開催されています。

理科実験グループは11月10日(土)に横浜市経済局主催のガジェットまつりに出展参加しました。このイベントは、ユニークな技術やアイデアでロボットや玩具の展示、映像器材による表現などを出展して、お互いに意見交換、提案しあって交流を深め、エンタープレナーの精神で産業に結びつける目的で開催されています。

横浜市経済局とはDFマネジメントの企業支援チームが、「横浜市ベンチャー企業成長支援プログラム事業」に参加している関係から、理科実験グループが昨年から、実験のために製作した器材を展示して、子どもたちや保護者に紹介しているものです。

我々が自作した滑車で重いものを軽く持ち上げる装置、風車で発電してライトを点灯させる回路、光ファイバーで光が曲がるキットはじめ、子どもたちが作った表札、芳香剤、地球儀などを展示して、参加した子供たちに手で触れてもらいました。

また、出展者が我々のブースに来て、いろいろ関心を持って会話する中で、モーターの原理を見せる実験のエナメル線の組み方などにアイデアを頂き、大変、参考になりました。

この出展により、理科実験のテーマ開発や新しい授業の要請につなることを期待しています。

|

|

以上

(小林慎一郎)

(2018年11月9日)

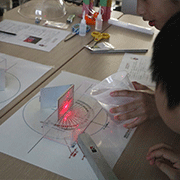

三菱みなとみらい技術館で理科実験

ディレクトフォース理科実験グループは、三菱みなとみらい技術館の主催で、年間6回の理科実験教室を開催しています。また、11月には同館で「サイエンスデー in みなとみらい」の催しに5テーマで参加を予定しています。

10月6日の「光の花」の実験イベントはヨコハマよみうりや朝日新聞にも案内が紹介され、39名の児童が参加し、同館のスムーズな運営で成功裏に実施されました。実験後の親子のアンケートでは84%が「とても楽しかった」16%が「楽しかった」との回答を得て、子どもたち全員に楽しんでもらえました。また、難易度については、「ちょうどよかった」が61%、「簡単だった」が29%、「難しかった」が10%でした。参加児童は3年生と4年生が80%であったので、ほぼ適切なレベルの実験内容であったと評価しています。

|

|

|

また、丁度、本庶佑さんが日本人26人目のノーベル賞を受賞した直後だったので、「免疫抑制の阻害によるがん治療法の発見」も授業の中で簡単な説明を加えることにより、日常生活の中での理科の重要性を伝え、子供たちを勇気づけることもできました。

|

|

|

| ヨコハマよみうり9月号の紹介記事 | (クリック⇒PDF) 当日のポスター(左が前半、右が後半) | |

以上

(小林慎一郎)

(2018年11月9日)

ブラジル人学校で理科実験

理科実験グループは、本年度も10月17日と11月2日の2回、ブラジル人学校で小中高校生を対象に理科実験を行いました。埼玉県水海道市にあるオプション校と埼玉県児玉郡のTS校で、いずれも日本におけるブラジル国認定の正規校です。

今回は両校とも「墨流しで絵葉書を作ろう」の授業で、水彩、油彩、の違いや界面活性を勉強して、最後には水に浮いた色材を印画紙に移し取り、きれいな絵葉書が出来上がって、皆、歓声を上げていました。墨流しは日本の伝統工芸でもあるので、科学の勉強ばかりでなく、日本の文化を紹介する意味も持っています。

日伯経済文化協会の皆さんに、スライドとワークシートをポルトガル語への翻訳を手伝って頂き、授業中も実験机ごとに通訳があり、スムーズに授業することができました。

埼玉県北部の地域には多数の電子部品や自動車部品、食品工場などが操業しており、ブラジルからの従業員が家族とともに生活しており、ブラジル人学校も点在しています。一昨年は台風の水害でブラジル人学校も、暫時、休校の影響を受けた地域も含まれています。私たち理科実験グループは、ここ2012年以来、7年に亘り、ブラジル人学校に理科実験授業を行っており、今後とも、日伯の交流に努めてまいります。

|

|

| ポルトガル語に翻訳されたスライド | 子供達からの「寄せ書き」 |

以上

(小林慎一郎)

(2018年10月1日)

取手市教育委員会のWebサイトにDF出前理科実験が掲載されました

9月20日(木)取手市立戸頭小学校で5年生を対象に「滑車をテーマ」とした理科実験を行いました。

9月20日(木)取手市立戸頭小学校で5年生を対象に「滑車をテーマ」とした理科実験を行いました。

私たちの生活の中で、滑車はクレーンやエレベータに利用され、重いものを楽に持ち上げるときなどに見えないところで活躍しています。

「クレーンの秘密

滑車の実験」はDF理科実験グループの創作で、私たちが製作したユニークな滑車の実験道具を子供たち自身に組み立ててもらい、定滑車と動滑車の連結で二連滑車にして、800gの重りを実際に引っ張ってもらう実験ですが、滑車の働きで思ったより軽くなったのが実感でき、この日も実験に参加した生徒たちは、バネばかりで測ったおもりの荷重が大きく変化することにびっくりして歓声を上げていました。

なお、当日の理科実験には取手市教育委員会の方も同席されており、その様子が教育委員会と戸頭小学校のWebサイトにアップされ、閲覧可能になっています。子どもたちばかりでなく、指導する会員の笑顔が印象的です。

以上

(山田昌和)

(2018年10月1日)

荒川区立第二峡田小学校の授業に校長先生が参加

予てからDF理科実験グループでは、墨田区の学校授業支援プログラムの一環で、区内の小学校で長年に亘り出前理科実験授業を行っておりましたところ、同区から荒川区に転任した校長と理科担当の教諭から、サマースクールでの課外授業の要請がありました。

荒川区では以前から業者主催の放課後アフタースクールはありましたが、学校からの正規の授業は初めてでした。

今回、7月26日(木)には生徒64名に対して、我々のメンバー7名が「香りの粒」の授業を行い、校長先生自らが参加し、授業風景を写真に収め、帰り際には、その場でアルバム風の写真に仕上げて、我々にプレゼントしてくださいましたので、スライドモードにして上に掲載しました(再生ボタンで始まります)。

昨年2017年の授業回数は161回でしたが、今年2018年は7月までで、すでに106回を数え、このペースでいくと180回前後になる勢いで、平均しても2日に1回授業を行っていることになりますが、7月26日も夏休みということもあり、別の小学校で、もう1件授業があり、多くのメンバーが分散して対応しました。学校の先生の転勤などで、評判が伝わり、新たな要請も増えており、すべての要請に頑張って応えているところです。

以上

(小林慎一郎)

(2018年8月9日)

平成30年度「こども霞が関見学デー」に参加

霞ヶ関の各省庁の理解を深めてもらう事を目的に毎年開催されている「こども霞が関見学デー*」の文科省開催プログラムに昨年に引き続き参加しました。昨年は出前授業として会議室を使用し希望者に実験授業に参加してもらいましたが、今年はパネル展示のみでの参加でした。

|

| 当日用意されたパンフレット (三納さんに依頼して新規作成) |

この催しは8月2,3日の両日にわたって開催されましたが、私たちの出番は2日目の10時から。事前準備の段階でパネル掲示ポスターやパンフレット(右図)の一新を図りアピール度の向上をめざした結果、期待通りの成果で文科省管轄のパンフレットコーナーでは150部全てなくなり、展示ブース合わせ180部を超えました。

展示に加え理科実験の体験もしてもらう意図で「滑車のしくみ」を選定し、また他のテーマ紹介も単なる展示に終わらずに、我々の実験テーマのポイントを理解してもらうよう、見てわかる実験器材を用意して丁寧な説明を加えました。

文科省庁舎コモンゲート2Fの一般の人も出入りする広い通路が会場であった事もあり、開始前から児童・保護者の訪問を受けフライングスタートとなりましたが、それ以降も終了の16時まで訪問者は途切れず、推定で保護者を含め300名を超える皆さんにお出でいただきました。

省庁公開のような取り組みに参加しようという親子のレベルや関心の高さもあると思われますが、滑車で重量と引っ張る紐の長さの関係を理解してもらう為に、ワークシートへの記入を指導したにも関わらず、熱心な児童が多く、順番を待って迄参加しようという姿勢にも感心しました。

また向かい側で実施した「DF理科実験教室 テーマ紹介」にも多くの児童・保護者が参加して私たちの説明に真剣に聞き入っていただきました。

このような形式でのイベント参加も我々理科実験Gの本来の趣旨に合致しているのではないかと強く感じさせられました。

このイベントが文科省から各所に紹介された結果として、私たちのイベント開催に繫がったケースもあり、次年度参加も企画したいと思っています(採否は予断を許しません)。

以上

(文責 酒井和幸)

【編集註】「こども霞が関見学デー」は、文部科学省をはじめとした府省庁等が連携して、業務説明や省内見学などを行うことにより、親子の触れ合いを深め、子供たちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とするとともに、府省庁等の施策に対する理解を深めてもらうことを目的とした取組です。今年(2018)は、8月1日(水曜日)、2日(木曜日)に、26府省庁等が業務説明や職場見学等を実施します。(文科省のサイトより)

(2018年8月8日)

サイエンスフェスティバル in 飯能

理科実験グループは7月7日(土)に飯能市総合福祉センターで「サイエンスフェスティバル in 飯能」を開催しました。このイベントは文部科学省 国立青少年教育振興機構の助成事業 子どもゆめ基金の助成金を得て、ディレクトフォースが主催し、飯能市PTA連合会の後援により実施したものです。

実施に至った背景は、飯能市在住の源田廣司会員が飯能市教育委員会生涯学習課の協賛、PTA連合会の協力を得るべく、飯能市、私立小学校に対して、地道に子どもゆめ基金の趣旨説明の交渉を続け、また、子どもゆめ基金とは加藤信子会員が調整して、実現に至りました。

今回は、子どもたちに理科好きになってもらうためには、親子の協力が必須であるとの視点から、親と子がともに理科実験を経験する体験型の教室にすることにしました。

当日は前日の雨も上がり、時折青空が顔を出す好天気に恵まれ、理科実験グループからの講師は28名、生徒数は親70名、子71名が、関係する学校は飯能市内の小学校14校、中学校8校の合計22校からの参加となりました。

フェスティバルは2部構成として、第1部はDF理科実験の眞弓グループリーダーの講演に先立ち、飯能市今井教育長と、PTA連合会宮内会長から来賓のご挨拶を頂きました。両氏とも飯能市の教育課題について深い思いを語られ、我々への期待の大きさを感じました(写真左)。

眞弓博司GLの講演要旨はディレクトフォースの理科実験グループの紹介から始まり、ミッションは将来科学技術分野で活躍する人材育成が狙いであり、我々グループの特徴を説明し、参加した親子に理解と共感を得ることができたと感じました(写真下)。

- 身近な器具、材料で生徒自らに実験をさせる

- 科学の現象が身の回りで生かされ、生活を豊かにしていることを知らせる

- 4~6名の生徒に講師が1人ずつが指導する

- 常にPDCAサイクルを回し、授業内容、指導法について研鑽を積んでいる

![]() 真弓GLの説明内容はこちらからご覧ください。

真弓GLの説明内容はこちらからご覧ください。

第2部はいよいよ各教室に別れ、親子がそれぞれ、自分の意思で干渉することなく自立して、思い通りの実験に臨みました。

実施テーマは、

- 墨流しで絵葉書を作ろう

- 表札を作ろう

- 香りの粒を作ろう

- 飛行機はなぜ飛ぶの?

各テーマにはPTA連合会の役員がそれぞれ2名ずつ配備され、今井教育長、大野生涯学習課長も全テーマを熱心に見廻って頂きました。

実施中のトピックス、エピソードは次のようなものでした。

- 綺麗な墨流しの布にびっくり、

- 「家宝」の水墨画(お宝登場)

- 割れない卵が割れたり

- 浸透圧の話とナメクジ。えー!!

- 飛行機が飛びすぎて、長押に挟まった

- 話をよく聞いていた子供の飛行機が母親よりよく飛んだ

- 今井教育長、大野課長が全テーマを熱心に見廻っていた

- 当日教室ごとに配備されていた常任理事(大人)も、解散後に飛行機の飛ばしっこして学んで?いた‥‥ ものすごく興味を持ったのでしょう!…

終了後の保護者と児童生徒の感想は次です。

- 絵具、墨を使って描く絵は図工だと思っていたけど、今日の勉強を通して理科にも関係がある、むしろ墨流しが理科だということを知った。

- 自分のオリジナルの表札が作られて楽しかった。発泡スチロールが熱でとけて3Dになったので、科学の力ってすごいんだと改めて思った。

- なぜ、どうして、どうなるか、やってみようと色々なことをやって答えを見つける。失敗したほうが次につながると感じ、子供に「口を出さず」このほかのこともやらせていきたい。

- 浸透圧の話がとても分かり易かった。毎日食べている漬物が浸透圧だったとは‥‥ ナメクジも‥‥ !こんなに分かりやすくて楽しい実験教室ならまた子供たちと参加したい。学校にも来てほしい。

- 今まで飛行機のことはあまり興味を持てなかったけれど、ちょっと飛行機のことが好きになった。とても楽しかった。勉強になった。飛行機大事にします。

- 学生時代に戻ったような実験教室でとても面白かった。理科は苦手だったが、説明がとても丁寧でよかった。

全員集合して記念撮影

以上、イベントしては初めての親子の理科実験でしたが、保護者、児童生徒からともに、得るところが多かったとの感想を頂き、また、PTA連合会が企画準備、生徒募集、会場設定、案内、式進行、等々、木目細かく対応していただいたこともあり、主催の我々、参加の親子ともども、成果あるイベントであったと感じています。

(源田廣司、小林慎一郎)

(2018年6月3日)

本年度「東京応化科学技術振興財団」助成対象団体に選ばれました

本年度もDF理科実験グループが「公益財団法人東京応化科学技術振興財団」の助成対象団体に選ばれ、5月28日(月)に行われた同財団の「平成30年度 表彰 助成および講演会」の式典で、贈呈状とともに助成金が授与されました。

東京応化科学技術振興財団は1987年に東京応化工業社の創業者の故向井繁正氏が創設し、青少年の理科離れを防ぎ、理科好きな子どもたちの育成を重点課題としており、科学教育の普及・啓発に寄与している団体に活動費が支援されています。私たちディレクトフォース理科実験グループも、出前理科実験授業の活発な活動を評価されて、ここ数年、助成対象団体に選ばれています。

助成金の贈呈状を手にする真弓リーダー(左上)とポスターセッション参加の様子

また、式典に併せて開催されたポスターセッションでは、私たちも17テーマの器材を展示して、他団体の参加者と意見交換し、有益な情報を共有しました。

本年度も理科実験グループは、子どもたちに理科好きになってもらい、社会を支える技術者、科学者が一人でも多く輩出することを願い、微力ながら、多くの教育関係者の期待に応えるべく、活動を続けていく所存です。

![]() 公益財団法人東京応化科学技術振興財団の関連記事は以下よりご覧ください。

公益財団法人東京応化科学技術振興財団の関連記事は以下よりご覧ください。

(小林慎一郎)

(2018年3月25日)

電子情報通信学会にDF理科実験授業の論文が掲載されました

「電子情報通信学会誌」平成30年3月号に「子供たちに科学の楽しさを伝えるシニア理科実験活動」と題する平井浩二さん、中田邦臣さん共著の論文が掲載されました。(右の画像またはこちらをクリックすると本文がご覧頂けます)

DF理科実験授業の活動の目指すところ、活動がどのように始まったか、現在の活動規模・実績、所有する17のテーマの内容、テーマ開発の苦労話、実験授業の準備、実施の形態、PDCAを回しての情報共有による講義品質の継続的改善などが詳細に記述されています。

また、日頃の生活で応用されている科学現象の原理を身近な材料で、子供たち自身で安全にどのように実験するか、実験を通して原理を如何に分かりやす易く、子どもたちが興味を持つように説明するか、議論、検討を重ねている様子を図表や写真も用いて記載されています。

執筆されたお二方はDFの理科実験授業を通して、子どもたちが理科好きになり、将来、社会を支える技術者、科学者に育ち、また、科学に良識ある理解を示す社会人に育ってもらうことを願って、リタイア後、現役時代には考えられなかったようなボランティア活動に参加し、教育活動に直接関わり、社会のためになっているという達成感をもって幸せに過ごしていることが、文面から沸々と湧き上がる表現になっています。

(小林慎一郎)

(2018年3月23日)

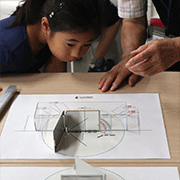

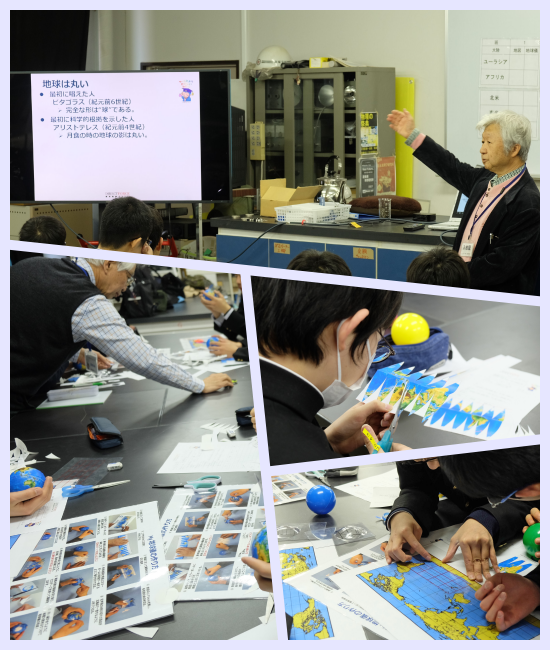

海城中学校で「地球儀を作ろう」の理科実験の授業をしました

3月12日(月)私立海城中学校で「地球儀を作ろう」の出前理科実験授業を行いました。この授業は、元南極越冬隊長の澁谷和雄さん(DF会員)が開発したもので、DF理科実験グループとしては、初めての「地学」の実験テーマです。

地球が丸いことや大きさは紀元前からわかっていたこと、エラトステネスがどのように測定したかなどの講義のあと、生徒一人ひとりが8cm径のプラスチックボールに舟形多円錐図法の型紙から切り抜いた地図を貼り付けて、丸い地球を作りました。メルカトル図法のベタッと広がった平面の地図ではわからない6大陸の大きさを自分たちの作った丸い地球と比較して、その違いを測定しました。

メンバーの澁谷さん(今回は大先生)は南極に滞在した経験から、平面の地図で地球の形や大きさがわからないことに残念な思いを持って、このテーマを開発したと聞いています。比較するために理科実験メンバーが皆で検討して作った陸地の大きさを測る球形のスケールはノウハウのかたまりです。

面積測定で各大陸の大きさをオセアニアと比較測定した後は、再度、地球についての講義があり、南極の氷が全部溶けると、いろいろな計算前提により異なるものの、約60m水面が上がり、陸地が少なくなるだけでなく、生態系への影響が大きいこと、水と空気が気候安定に重要な役割をはたしていることなどの説明に、生徒たちは大いに感激していました。生徒からは、「太陽光角度と気温の最高点が何故2か月近くずれるのか」など、本質的な質問があり、大先生からの的確な答えに大いに盛り上がりました。

今後も、理科実験グループは、物理、化学、地学など、小学校高学年、中学校向けのテーマの開発を進めていきたいと考えています。

(小林慎一郎)

(2018年3月12日 再掲)

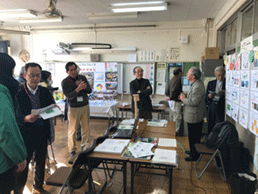

新宿の環境学習応援団「第17回まちの先生見本市」に初参加

教育部会理科実験グループと環境部会環境教育分科会は、1月27日(土)に新宿区立戸塚第三小学校で行なわれた「まちの先生見本市」に参加しました。

教育部会理科実験グループと環境部会環境教育分科会は、1月27日(土)に新宿区立戸塚第三小学校で行なわれた「まちの先生見本市」に参加しました。

この催しは、新宿区・NPO法人新宿環境活動ネットが主催し、「まちの先生」がブースを開設して子供達や保護者・教員や教育関係者などの来場者に対して環境学習、学校における出前授業や地域におけるワークショップ実施に向けた情報交流のきっかけを提供するものです。参加団体は70団体(内54が出展)、来場者は888名でした。

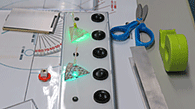

このイベントに向けて理科実験グループから5名のメンバーが参加し、全17テーマと理科実験グループの活動状況を展示紹介すると同時に、滑車と風車の実験器具を持ち込み省エネルギーや再生エネルギーを実際に体験学習してもらいました。

来場者からはテーマ数の多さ、手作り実験器材や実際に体験出来る出前授業に感心の言葉を頂きました。当該校の服部校長先生からも「素晴らしい」との評価とともに出前授業について具体的に進めるご提案がありました。

また、環境教育分科会は8名が参加して、「地球が暑くなっている!楽しく学ぼう、環境教育授業」というテーマでポスターを掲示出展しました。ディレクトフォースの理科実験と環境課題の幅広い教育関連活動には、多くの参加者から高い関心と評価が得られたと感じました。

(酒井和幸・中西聡)

(2018年3月6日 掲載)

理科実験グループで毎月テーマ検討会を実施

理科実験グループでは、去る2月27日(火)に「テーマ検討会」を開催しました。

テーマ検討会は、新しいテーマの開発と、既存テーマの質の向上を目指して、毎月、グループのメンバーが集まり、開催している内部の会議です。新しいテーマの提案や既存テーマの改善案は、模擬授業の形で発表され、過去の授業での我々の感触、反省に加え、生徒の反応、先生・保護者の評価などを参考に、メンバーの評価を受けます。

メンバーからは科学現象の原理の説明方法、スライドのわかりやすさ、機材の改良などの意見が百出して、侃々諤々、楽しくも厳しい議論になり、最終的にテーマの質的向上が図れます。

今回は、開発テーマとして守屋さんの「磁石」、渋谷さんの「素数」が、既存テーマの改善として服部さんの「モーター」が取り上げられ、生徒や学生達に‥‥、

- 理科が楽しいものであることを理解させ、好きになってもらうには

- 自然の現象を易しくわかってもらうには

- 理科が身の回りで生活を豊かにしていることを効果的に伝えるには

- 実際に手を動かして体験してもらう効果的な方法は

などの観点から、どのようにしたらよいか、真剣な検討が進められました。

DF会員の皆さんにとって、理系、文系に拘わらず、若者の教育問題を考える良い機会かと思います。このテーマ検討会は毎月、開催されていますので、みなさんの参加をお待ちしております。

(小林慎一郎)

(2018年2月15日 掲載)

茨城県で「サイエンスフェスティバル in 県西」を盛大に開催!

理科実験グループでは1月27日(土)に茨城県の県西地域・筑西市にある県西生涯学習センターを会場に「サイエンスフェスティバル in 県西」を開催しました。100分間の理科実験教室を午前・午後にそれぞれ3回ずつ同時並行で行い、計6回の理科実験教室に合計162人の小学生が集まってくれて盛大なイベントになりました。

このイベントに向けて理科実験グループからは24名のメンバーが参加し、外部の参観希望者2名も同行しました。ほとんどが前夜から最寄りのJR水戸線下館駅に近いホテル泊りで翌日に備え、開催日の1月27日には早々に会場入りしたのち実験教室の設営準備を行なって、朝9時50分からの開会式から始まったサイエンスフェスティバルを忙しくしかし楽しくこなし、午後3時半過ぎに会場を後にしました。開会式のあとで撮影した記念集合写真をご覧ください。

理科実験テーマは、小学5-6年生向けには「光の花を咲かせよう」と「飛行機はなぜ飛ぶの?」、小学3-4年生向けには「香りの粒を作ろう」と「滑車の実験」、そして小学1-2年生向けには「墨流しを作ろう」と「表札を作ろう」としました。午前午後を通して参加する児童も数多く、どの理科実験でも終了後に書いてもらったアンケートでは「楽しかった」「理科が好きになった」という意見が多く寄せられ、ほぼ期待通りの成果を挙げられたと満足に感じています。

|

|

| 墨流しは伝統工芸 | 墨流し世界で一つの模様 |

|

|

| 表札に何を書こう | みんなの表札見せて |

|

|

| 香の粒の元は吸水性樹脂 | 香の粒の実験面白かったかな |

|

|

|

| 滑車の原理で動くクレーン | 滑車の組立て | 滑車を使って軽くなった |

|

|

|

| 光ファイバーの花を作ろう | 光の反射実験 |

光の花が咲いた |

|

|

|

| 飛行機はなぜ飛ぶ | 飛行機を作ろう | 誰の飛行機が一番飛ぶかな |

このサイエンスフェスティバルでは会場の県西生涯学習センターから後援のみならず強力なサポートをもらいました。特に県西地域の全小学校の児童へ15,000枚のチラシ(広報紙)を効果的に配布し参加児童募集に力を注いでくれたことが応募総数200名という理科実験グループ主催のイベント(子どもゆめ基金の助成承認事業)では最高の結果を生んでくれました。残念ながら、インフルエンザで学級閉鎖も起きるなか当日の参加者は少し減りましたが‥‥ 。

理科実験グループは近年飛躍的にメンバー数も活動数も増え、社会からの認知度が大いに高まってきていると感じています。これからもますます活動を充実させ(実験テーマの新規開拓はもちろんですが、対象を小学生から中・高校生へも広げていくなど‥‥ )、社会貢献の成果を挙げていきたいと考えていますので、DF会員の多くの方々のご参加を期待しています。

以上

(文:赤木勝正 写真:小林 慎一郎)

(2018年2月04日 掲載)

昭和女子大学中高部で理科実験授業

本年(2018)1月11日(木)16日(火)17日(水)の3日間、昭和女子大学中高部の中学生、高校生に理科実験授業を行いました。本件は、元・昭和女子大学理事長でDF会員の平尾光司さんの推薦で実現したものです。

1月11日は中高一貫の科学クラブの生徒が対象で、高校生4名、中学生9名の計13名に「水溶液の性質」の実験を行いました。

高校生への授業は、教育部会授業支援の会が、社会で活躍すること、職業の意義等の教育活動を頻繁に行っていますが、理科実験グループでは初めての経験でした。

今回は高校の教科書を読み返し、メンバーの間で相互に検討を重ね、授業内容、実験操作等もかなりレベルを上げて実施しました。クエン酸も生徒自身が調製し、ムラサキキャベツの色が赤く変わることに感動した様子でした。生徒の質も高く、科学実験の心得、社会を豊かにする科学技術の意義なども伝えることが出来たと考えています。

|

|

| 撮影:宮下博文さん(DF) | |

|

|

| 昭和女子大学 FaceBook より | |

1月16日、17日は中学2年生普通科5クラス全員200名を対象に、正規の授業に組み込まれた、5回・各50分の「ほかほかカイロ」の実験を行いました。カイロが袋から出しただけで暖かくなることを、主要な物質を実際に混合して、実感しながら、身近な現象の中に、基本的な化学反応の原理が含まれていることを説明し、生徒たちも理科を身近に感じたのではないかと思われました。

真摯なクラス、活発なクラス等の特徴があり、大先生、小先生一体となり夫々に合わせた効果的な授業が出来たと考えています。厳しい質問にも応え、理科担当の先生方とも授業前の打合せ、授業後の反省の議論も行い、授業手法等にも大いに勉強するところ大でした。

これからも小学校低学年から高校生に至る幅広い学年を対象にそれぞれに合わせた理科実験を心掛けて行いたいと気持ちを新たにしました。

以上

(文:小林慎一郎)