2021年11月29日

教育部会 授業支援の会

トピックス(2021年版)

トピックス(2021年版)

| 掲載日付 | タイトル |

|---|---|

| 2021年11月29日 | 「授業支援の会」の沖縄出張授業 |

| 2021年11月29日 | 白梅学園高等学校「AIとコミュニケーション」熱いパネルディスカッションを終えて |

| 2021年11月14日 | 仙台二高「北陵グローバルゼミ」 |

| 2021年10月11日 | 「授業支援の会 10周年記念誌を発行」 |

| 2021年10月5日 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校 「統一テーマで中学生と高校生に講義」 |

| 2021年8月31日 | 京華女子高等学校 パネルディスカッション形式を復活 |

| 2021年5月26日 | 八王子実践高等学校 3年生 600名対象に16教室で授業実施 |

| 2021年3月15日 | モンゴルの高専3校へのオンライン授業を開催 |

| 2021年2月1日 | 2020年のオンライン授業実績(概要) |

(掲載日:2021年11月29日)

■ 「授業支援の会」の沖縄出張授業

11月11日、12日、沖縄県の「進学力グレードアップ推進事業」へ14名の「授業支援の会」のメンバーが出張授業を行いました。

例年は沖縄県から選抜された高校1年生、2年生が10月、11月に東京、大阪、九州に分かれ、大学、企業訪問を実施しています。この訪問時にDFのメンバーがホテルに出向いてパネルディスカッションとグループ討議を長年実施してきました。しかし今年はコロナ対策のため、生徒が移動する代わりに講師が沖縄に行くことになりました。

対象の生徒は1年生83名、2年生122名が諸島を含む沖縄県から選抜されて、3日間首里城に近いノボホテルに缶詰めとなる集中講義を受けました。

内容はチームビルディング研修から大学教授による模擬授業、大学生との交流まで多彩なものでした。

この中でDF授業支援の会の担当はPBL(Project Based Learning)で、統一テーマは「グローバル社会で活躍する人材に必要な力」。

11月11日は3会場に分かれての2時間のパネルディスカッション。12日は2時間の個別講師によるグループ別講義を担当しました。

講師陣は数か月前から関連テーマを個別に周到な準備で講義に当たりました。講師の中には生徒からの質問が少ないのではないかと心配する者もいましたが、各高校の代表ということもあり、活発な討議が行われました

本年は募集期間が短かく女子生徒がかなり多い状況でした。例年のことでもありますが、好奇心に目が輝く生徒が多い印象がありました。DFの講義が今後の学生生活、人生設計に大きな貢献ができたと実感できた2日間でした。

講師陣もコロナ対策後の久々の旅行で会員同士の交流も一層進みました。

【最後に講師のコメント】

講師 盤若浩孝 会員

生徒一人残らず、何かを掴んで帰ろうとする思いが、真剣な眼差しにそのままで現れており、こちらもついつい力が入りました。

彼らの意見や質問から、却って多くの気づきも得ることが出来ました。やはり、若者を信じて、託すことの大切さを痛感させられました。

以上

(授業支援の会 藤村 峯一)

(掲載日:2021年11月29日)

■ 白梅学園高等学校「AIとコミュニケーション」

熱いパネルディスカッションを終えて

「AIとコミュニケーション」というテーマで、昨年と同様パネルディスカッションを行いました。対象は1年生287名、パネリスト・司会を自ら志望してくれた生徒8名と、DFパネリスト4名(牧草、青木、見目、根塚)で実施しました。

合計3回の事前打ち合わせのうち、第1回目は先生方とDF講師陣によるパネルディスカッションの目的・ご要望等の確認、残り2回は生徒パネリスト・司会も含め実施しました。

生徒にとっての第1回目の打ち合わせでは、生徒との意見交換の後、DF・青木講師から次のようなコメントがありました:「次回の打ち合わせまでに、AIに関して、感想・質問だけでなく、自分で調べ、自分はこう考える、といった自分の意見を準備してはどうか。」

生徒にとって第2回目の事前打ち合わせはでは、生徒全員が次々に自ら手を挙げて発言してくれました。それぞれが、「前回、自分が発言した不安、疑問について、どのように調べ、その結果をどのように深く考え、その結果どのような意見に到達したか」を非常に明快に発言してくれたのです。これらの生徒のすばらしい意見に私たちDF講師陣は圧倒されました。

迎えた本番では、DF・牧草講師の基調講演の後、パネルディスカッションが始まりました。ここでは、生徒のパネリスト・司会の皆さんの考えは打ち合わせの時より、さらに深く進化しており、AIについて自分自身が考えた内容について熱意をこめて、自分の言葉で語ってくれました。

本番を終わった後も、パネルディスカッションが行われた教室で、生徒パネリスト・司会の皆さんが、DFパネリストを囲み、個別に熱く立ち話で議論する場面が見られました。

【以下に、当パネルディスカッションの学校側の責任者であった進路指導部・部長の高橋悟朗先生のコメントをご紹介します】

- 高橋悟朗先生

昨年までのパネリスト生徒たちも、自身の意見をしっかり述べていたと思いますが、今年の生徒たちは、事前に調べたことに他のパネリストの意見を加味した発言ができており、発言内容に厚み、深みを持たせることができていました。我々も、ただただ感心するばかりでした。今回引き出していただいた生徒たちの力を、今後の指導の中で活かすことができるようにしていきたいと思います。改めて、感謝を申し上げます。

【最後に講師のコメントをご紹介します】

講師 青木 厖 会員

2回の生徒との事前打ち合わせで、パネリストの生徒たち/先生方/講師陣が授業のテーマとディスカッションポイントを深く理解でき、質の高い討議ができたと思います。パネリストと、パネリスト以外の生徒たちの間の知識レベルでのギャップを懸念しましたが、振り返りシートから判断すると、心配したほどではなかったと認識しました。

以上

(授業支援の会 根塚眞太郎)

(掲載日:2021年11月14日)

■ 仙台二高「北陵グローバルゼミ」

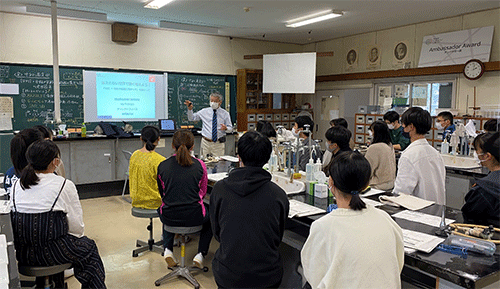

9月16日、10月7日に2年生320名を対象とし各20名単位でゼミナール講義を実施しました。

従来、夏季に1年生の希望者160名程度が東京を訪れ半日間で基調講演とグループ面談を行っておりましたが、今回は更に発展的な新企画で三菱みらい育成財団の支援を受けて対象を2学年全員に拡大し、2日間に亘り、1日目はコロナ禍の中でオンラインでの全体基調講演と個別ゼミ、2日目は講師16名が仙台の同校を往訪し個別ゼミの中でグループディスカッションを中心に行いました。基調講演は富士通(株)でろう者への音声識別器具の開発プロジェクトリーダーとして活躍中の本多達也氏にお願いしました。

今回の講義の学校側の目的は今後の総合的な探究テーマを考える上で問題意識を持ち課題発見の切り口を生徒間のグループディスカッションを通して身に付けるということでした。

各講師からは様々な切り口のテーマが提示され生徒間で熱心な討議、発表がなされました。

【生徒、担当先生の感想】

- 生徒Aさん

自分自身や周りの事象について異なる価値観の人達と意見を交わすことでこれまで考えてもみなかったことに気づかされただけではなく、意識してなかった討論の面白さにも改めて気づくことができたように感じる。 - 生徒Bさん

クラスメートの発表を聞いていて、昔のような固定観念にとらわれずに考えている人が多くて、今学生の世代が今後社会にでていくことで社会全体の価値観もどんどん新しく変わっていくのではないかなという希望を感じました。 - 生徒Cさん

今回の議論のように自分や皆の考え方について深く考察し意見を交えてグループとしての考えとしてまとめることを人生で初めて真剣にやりました。いっぱい考えることはとても楽しかったです。 - A先生

リモートではなく対面で様々なお話をいただけたこと、生徒達にとってとても貴重な時間になったことと思います。生徒達なりに議論して意見をまとめ、発表したことが、これからの生活の中で課題に向き合っていく力になると確信しています。 - B先生

グループワークの難しさ、楽しさに関する記載が多く見られました。事前の見立ての通り、ギリギリ超えられるちょうど良いレベルの課題だったのではないかと感じております。また、進路選択等、将来のことについての記述も散見されました。

2日間だけの講義でしたが、今後の高校生活、さらには卒業後にまで影響を与えるような有意義な時間になったと確信しております。 - C先生

生徒は今回のセッションで彼らなりに,感じるところ,認識が変わるところがあったようです。今回の講義をきっかけに,今後社会に出るまでに少しでも考えを深めたり,知見を広めたりしてくれたらと思っています。

【参加講師のコメント】

講師 太田淳一会員

最初の1コマで3つのテーマを簡単に解説しその中から2つを生徒に選んでもらいました。次の2コマで生徒同士に議論をしてもらいその後で、それぞれについて各グループの発表、講師の意見を述べました。将来、彼らが外国人と接し、海外で暮らす時に心の中で発酵してくるテーマを選びました。

講師 川﨑有治会員

自らを探求してもらうべく、①ジョハリの窓、②一生かけてやりたいことリスト25、③30歳の時の自分を考えるにグループで取り組んでもらい、全員に発表をしてもらいました。リフレクションシートに「自分を見つめるよい機会となった」と書いてくれているのを見て安堵。30歳の時にみんなで集まってみてほしいと思います。

以上

(授業支援の会 太田淳一)

(掲載日:2021年10月11日)

■ 「授業支援の会 10周年記念誌を発行」

授業支援の会は、今年で発足10周年を迎えました。

これを機に、これまでの活動の歴史を振り返るとともに、会の歩みを記録に留めたいと考え、この春に「10周年記念誌発行チーム」を立ち上げ、此度、発行に漕ぎつけました。

荒波に向かって前進する帆船をイメージした、会員であり、またDF教育部会長でもある守屋雅夫さん制作の模型の写真を表紙に据え、長く我々の授業をお引き受け頂き、お世話になっている逗子開成中学校・高等学校の三須浩幸先生、調布学園(田園調布学園中等部・高等部)西村弘子先生、宮城県仙台第二高等学校 名倉洋先生(現・宮城県名取高等学校)からご寄稿を頂くとともに、段谷芳彦代表理事からの祝辞、OB・現役会員からの熱いメッセージを掲載しています。

次の10年に向けて、新しい歩みを一緒に進んでいただける新会員を募集しておりますので、ご興味ある東京・大阪の会員の皆様方には、会の事務局までご連絡頂ければ幸いです。

連絡先 授業支援の会 事務局長 池 俊夫 e-mail:info-school@directforce.org

以上

(授業支援の会 会長:川﨑有治)

(掲載日:2021年10月5日)

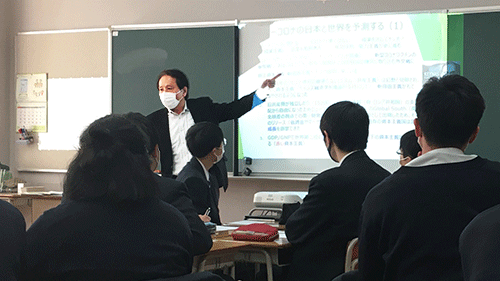

■ 多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校 「統一テーマで中学生と高校生に講義」

6月3日中学3年生140名、6月8日高等学校1・2年生合計250名に、「キャリアガイダンスの一環として生徒にヒントとなる話」を統一テーマに、講義を行いました。

今年で3回目となる訪問で、例年実施してきた講義・ワークショップ形式はコロナのため中止して、2時限連続の講義形式となりました。

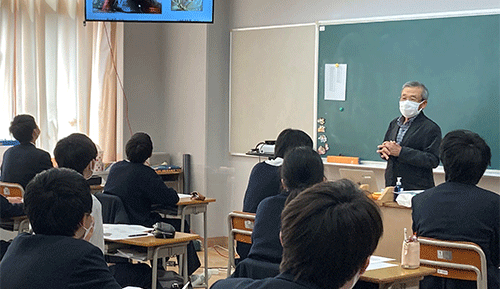

DFからは7名の講師が参加して、中学・高校ともクラス別の教室での実施となりました。

今年もキャリアガイダンスの一環として「生徒にヒントとなる話」を中心に、各講師がテーマを定めて、夫々の体験を中心に話を展開しました。

当日の授業の様子が学校のHPに掲載されていますので、こちらからご覧ください(「聖ヶ丘ニュース」 2021年6月10日)。

また、講義後の生徒達の感想文の一部、担当の先生の感想文と参加講師の感想文を掲載いたしますので、ご参照ください。

【生徒、担当先生の感想】

- 生徒Aさん

自分が思っているものより周り・世界はもっと広いもので、もっと色々な視点から考え行動する、そしてその自分の行動には自分が責任をとる。 - 生徒Bさん

とても多くのヒントをもらった。これから沢山のことに挑戦しようと思ったし、自分の好きなことを好きなようにしようと思った。ただし他人には思いやりを持って接して、自分で決めたことは責任を持つようにすることが大切だと思った。 - 生徒Cさん

失敗から沢山のことを学ぶということが一番響いた。今自分はまだまだ若いのだからどんどん失敗をして、そこから学んで大人になってその経験を生かしていきたい。 - 藤永先生

休校や行事の縮小・延期を経て、6月初旬に分野別説明会、キャリアガイダンスを実施することができました。例年とは異なり、感染対策のためワークショップ・話し合いができない中で両方とも講義を中心とした会となりましたが、講師の先生方には臨機応変に対応していただき、滞りなく進めることができました。先生方の様々なご経験のお話や中高生へのメッセージを受け、生徒達はこの先の進路について具体的に考える機会が増えたように思います。

普段は大人しく消極的な生徒が、ぎっしりと質問を書いてきたことに驚いたほどです。そして、これら多くの質問に対して先生方が一人一人ご丁寧にお返事をくださり、生徒も大変喜んでおりました。

学校の場では、生徒が関わる大人はどうしても教員に限られます。ただ、生徒達が視野や価値観を広げるためには教員のみならず、より多彩な経験をしてきた大人との関わりも必要だと思います。今回の授業を実施できたことは生徒にとってとても良い経験でした。ありがとうございました。

【参加講師のコメント】

講師 巽谷一夫会員

学校を出て社会のなかで暮らすには、知識よりも判断力+アルファが必要とされること、そしてなぜこれが必要とされるのかを二コマの前半と後半の三分の二の時間を使って自分の体験を交え講義しました。後半の残りの時間はQ&Aを中心に、生徒からの質問に応えるかたちで進め、活発に質問応答が出来、生徒との繋がりを感じられました。

講師 見目久美子会員

グループワークが出来ないため講義中小さな設問を設け、ほぼ全員に答えてもらいました。ケーススタディ(3件)は、まず自分で考えた後に隣席と話し合い、何人かが発表。先生方よりおとなしいクラスと伺ったように確かに積極的な挙手はなかったが、発言を求めると考えて自身の言葉で答えようとする生徒が多く、頼もしく感じました。少し難度の高い設問やケーススタディもありましたが、記憶として残り将来どこかで役立つことを願っています。

以上

(授業支援の会:青木 厖)

(掲載日:2021年9月1日)

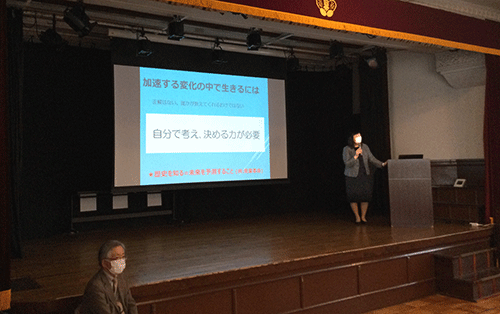

■ 京華女子高等学校 パネルディスカッション形式を復活

京華学園(京華中学・高等学校、京華商業高等学校、京華女子中学・高等学校)は、来年創立125周年を迎えます。3年前からDF講師によるパネルディスカッションの講演形式で、今回で4回目となります。

昨年はコロナのため講演のみでしたが、今年は5月29日(土)にパネルディスカションを再開し、講師は川崎・

生徒パネリストは各クラス2名計8名で、いずれもパネリストに自ら立候補したとのことで、意欲的な意見交換が出来ました。

当日は、コロナ対策のため、全員マスクを着用、生徒は距離を取り着席しました。

【講師のコメント】

講師 見目久美子会員

高校1年生約150人が講堂に集まり、まずは「何のために学ぶのか」をテーマに川崎さんと見目が20分ずつ話し、その後生徒代表とパネルディスカション、続いて会場から意見を募りました。

私の講演では、変化が速く予測不可能な今後の社会では、自分自身で考え決める力が重要であること、そしてこのような変化のときこそ多様な人材が求められ女性にとって能力を活かすチャンスであることを伝えました。日本は女性リーダーが少なくイメージも固定的になりがちですが、世界では様々な女性が個性を活かし活躍していること、そして私の経験からリーダーに求められる要件について述べました。

次に、高校・大学の学びとは教養・人作りで、人生の可能性を広げるとともにより良く選択するための糧となること、頑張った事そのものが今後人生の荒波を乗り切る自信となることを伝えました。

パネルディスカションでは、「レディーファーストは良いことか?」「なでしこブランドについて」「仕事で心がけていることは?」「好きなこととお金を稼ぐことが一致しないときは?」「社会に出て異文化を受入れるためには」など、様々な質問が出て、川崎さん、遠藤さん、見目それぞれの見地から回答。その後一般席からの質問も出て、盛況の内に終了しました。

当日は、講師の資料に合わせて先生がワークシートを作成・配布しており、これを元に生徒が熱心に話を聞きながらメモを取る姿が印象的でした。

以下に、生徒の皆さんからの感想をご紹介します。

- Aさん

私の今の課題の1つが自分に自信を持つことです。今日色々聞いて、たくさん学ぶことが出来ました。自信をもつにはとことんやると言っていたので、私も何事にも100%でとことん、自分が満足するまでやってやろうと思いました。また、リーダーの力もないので、積極的に出来るよう意識していこうと思いました。 - Bさん

私はこの先の世界が性別や国の壁を越えて、互いに尊重し合える物になれば良いなと思っています。また、AIに支配されない人間らしさを見い出していきたいです。そのために、すべての基礎となる「学び」を学生時代に積み上げて、一人の女性として社会や誰かに影響を与えられる人間になりたいです。 - Cさん

私には将来の夢があるのですが、両親にその夢の話をすると、「それじゃ生きていけない」などと言われ、夢を諦めかけていました。ですが、講演会での先生方のお話を聞き、もう少し努力して、諦めずに挑戦していこうかなと思いました。そしてその挑戦をしていく中で「バックアップ」、次はこれを試してみようと次のことを考えるようにしたいと思います。 - Dさん

パネリストとして参加できてすごい良い経験になったと思う。打ち合わせの時からわくわくしてました。みんなの前で事前に考えてきた質問をするだけなのにすごく緊張しました。でも、やってみたいと思って参加してよかったです。「なにくそ精神」これからすこし意識していきたいと思いました。 - Eさん

今日までは“なんとなく”の学びだったので、好きな教科はやるものの、嫌いな教科は後回しになってしまっていたので、今回の講演を聞いて学ぶことの意義について考えを深めることができ、勉強に対する意欲が高まりました。

以上

(遠藤恭一、見目久美子、川﨑有治)

(掲載日:2021年5月26日)

■ 八王子実践高等学校 3年生 600名対象に16教室で授業実施

八王子実践高校では、私たちは2年前から、同時に16教室、16人の講師による授業支援を行っています。これほどの多くの講師を一度に送れることは、私たち授業支援の会の大きな強みとなっています。

本年(2021年)も、4月9日(金)に「社会に出るために必要なことは?」を統一テーマとして、多様なサブテーマで授業を行いました。今回も先生方や生徒の皆さんからの感想にある通り、強く印象付けられた授業が行われたものと思われます。

【講師のコメント】

講師 山田正実会員

これまで、「社会に出るまでに何を、どう準備していくかー社会との結節点を考える」という統一テーマのもとで授業をしてきました。サブテーマとして、①グローバル化、②少子高齢化、③AIやDXの急速な技術の進歩、④SDGs・エネルギー問題など、いま日本を取り巻く環境が大きく変化し、まったなしの状況下、考えなければならいものを取り上げてきました。

今年も、4月9日(金) 同校3年生(約600名)16クラスに、16名の講師が「社会に出るために必要なことは?」を統一テーマとし、講師それぞれ自らの経験をもとに、多様なサブテーマでの授業を行いました。

言うまでもなく、コロナ禍の中、感染対策には学校側、われわれともに事前の打ち合わせを入念に行い、万全を期して臨み、無事2時限(100分)の授業を終えることができました。

私は「アフターコロナの変革期にどう立ち向かうか?」と題した講義(30分)とワークショップ「自分を差別化するために私はこうする」(70分の討議・発表・講評)を実施しました。

同校3年生は授業中止や隔日登校という辛い経験をした上に、2学年次に行う修学旅行も中止となり、まさしくコロナ禍の被害を負った生徒たちだけに、私が「アフターコロナの日本と世界は、先の見えない厳しい時代」と宣告するのは心が痛みました。しかし、「学校秀才が成功する時代ではなくなり、自ら考え自らの感性で自ら行動を起こせば道は開ける!」と鼓舞すると、生徒たちの目が輝いたように見えたのが救いとなりました。今回の授業が、少しでも彼らの記憶に残り、これからの彼らの行動に繋がることを願っています。

講師 野口明彦会員

今回の「社会に出るまでに何を、どう準備していくか—社会との結節点を考える」というテーマに沿って何を生徒さんたちに伝えようかと考え、まず私の「重症新生児医学」分野の仕事をイメージ出来る1枚の写真を提示しました。

次にコロナ感染症について話しました。コロナウィルスの特性、感染の仕組みをスライドで見てもらい、どういう病気をおこし、どんな治療を必要とするかを説明しました。さらにコロナ感染症の地域分布、その変化、地域の健康向上の為に働いている世界の機関について概略しました。

医学・医療・公衆衛生という分野の様々の職種の中で人々が連携して世界の健康を支えていることを知って欲しかったのと、医師としての個人の仕事が組織、社会といかに繋がっているかという関係を理解して欲しかったからです。

その上で「個人のミッションと生活」と「組織のミッション」とを如何に折り合いをつけるかはどの職業にも関わるユニヴァーサルな課題であると話しました。

その課題に直面する前に高校生の今何を考えたら良いかについては以下を強調しました。1.主体的に行動し体験する、2.コミュニケーションの意味を理解しその質を高める、3.Diversity を理解しようと努める。そしてDiversity の意味を体験してもらうという事でグループデイスカッションに繋げました。

デイスカッションの命題は「日本在住外国人労働者の家族として日本に居住する言葉に不自由な児童達が日本の学校で遭遇するであろう困難の一つを予想し、君自身、学校、地域として何か解決策を考えられるか?」というものです。

『why, what, how, where, who, when?を考えてみなさい』、『君が父親の仕事の事情で家族と共にスペイン語圏の国に5年間移住するとしたら』という示唆を与えました。この私からのチャレンジングな質問にも関わらず(4~5人)X5グループ毎に、全員参加で活発に話し合いを始めました。笑い声も聞こえました。20分の話し合い後、1グループあたり2分でプレゼンした中には実社会で活用できるいくつかの提案が聞かれ生徒たちがこの命題を理解し、集中してデイスカッションをしてくれたという印象を持ちました。

以下に、先生方と生徒の皆さんからの感想をご紹介します。

【先生方】

*特進コース 盛満先生

ディレクトフォースの講演を通じて

コロナ渦の中で来校いただき、本校生徒に講師の方々の経験や、ご専門とされる分野,業界のお話しを生きた言葉で発信していただけたこと心より感謝申し上げます。進路に悩み、生き方を考える生徒たちにとって、「どのように生きるのか」,「生き方とは何か」を立ち止まってアクティブに活動する機会となったことを嬉しく思います。また、生徒たちが講演を振り返るなかで、視野視点を広げるきっかけになったと感じております。

*文理コース 石川先生

短い時間ではありましたが,実際に社会で活躍されている方のお話を拝聴することは,大変貴重な体験でありました。生徒にとっても自身を見つめ直す良いきっかけとなりました。時間に制約がある中で難しい面もあったかと思いますが,先生ご自身の業界のことや,体験談などがあればより興味深い内容になったように少し感じました。講演を通じて社会で活躍する上で積極的に発言することの大切さは,グループワークの様子からも伝わっているかと思います。お忙しい中,本当にありがとうございました。

*普通コース 浅野目先生

先日はありがとうございました。子どもたちにとっては親族や教員以外に『社会』を知っている人の話を聞く機会はそう多いものではないため、非常に貴重な経験になったと思います。生徒からの意見や担任の意見をまとめると、パワーポイント1ページにおける文字数が多く、50インチのテレビに写して生徒に見せるのは難しかったのではないかと思いました。1ページあたりの文字数を減らし、生徒とのキャッチボールの回数を増やしてあげれば、『大人の話』だけではなく、『自分たちが向かう社会の話』として捉えることが出来たのではないかと思います。

【生徒の皆さん】

*Aさん

私は将来学校に関わる職業に就きたいと思っています。今日の講義では教師が教えるのは試験に使うだけの知識だけでなく、異文化との関わり方、今日のように課題を挙げさせて私たちに何ができるかということなのだと学びました。‥‥ 一見外国人労働者によって人手が解消したり、良い面ばかり見えましたが、その家族に目を向けてみると苦労をたくさん抱えており私たちにできることは沢山あると学びました。

*Bさん

コロナにより経済が壊れた状況で今後修正資本主義がどのようになるのかということが少しずつ理解できた。それによって自分の見ていた進路が一つだけだったのが、それによるリスク、他に何を見なければいけないかなど確実に見えてきた。

周りの人と情報を共有することで、どのような行動をとるべきかヒントを得られた。

*Cさん

他の人の立場に立って物事を考え、人の気持ちをより分かることで世界を広げられる。今からでも鍛えることができ、将来に役立つと思うので共感力のある人になりたいと思いました。

*Dさん

何事にもチャレンジしようという気持ちをもって、これからの自分の将来を考えていこうと思った。今回の講義を受けて大学進路について深く考えることができたと思う。

*Eさん

自立すること、自分で考え、行動する、そして考えたことを相手に正確に伝えるコミュニケーション能力が必要だと思った。私は海外で日本人学校の教員になりたいと考えているので、異文化や多様性を理解し受け入れていくことが必要だと思いました。

以上

(授業支援の会:川﨑有治 吉川隆雅)

(掲載日:2021年3月14日)

■ モンゴルの高専3校*へのオンライン授業を開催

*モンゴル科学技術大学付属高専、モンゴル工業技術大学付属高専、新モンゴル高専

近年モンゴルでは、経済成長著しく、先進的な科学・技術に対応できる技術者養成の要望が高まり、日本の支援の下、日本の高専教育システムを導入し、国の発展を支える実践的技術者の早期育成に国を挙げて取り組んでいます。

社会実装を目指す高専教育においては、実務体験に根差した実践的な講義が求められますが、国内では適任者が見当たらず、ディレクトフォース授業支援の会がお手伝いすることとなりました。

「グローバルな視野に立った体験談(成功・失敗談)を伝え、将来の自分たちの役割を見つめる機会を提供する」との趣旨のもと、全6回の遠隔講義を企画しました。

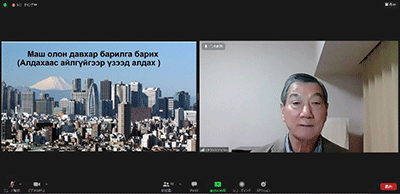

3回目の今回は、『失敗を恐れず、挑戦する!』をキーメッセージに、「超高層ビルを造る」とのテーマで、DF講師若松常美さん(元大成建設)から、ものづくりの醍醐味や挑戦することの大切さについて、語って頂きました。

ご自宅で講義中の若松さん(右)と講義資料

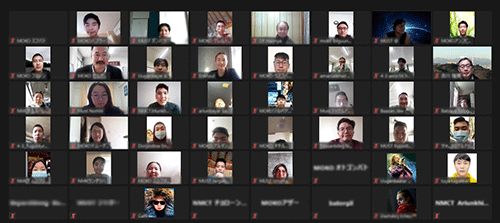

オンライン授業に参加した学生の皆さんや先生方

モンゴルにおいても、コロナ禍で自宅学習を余儀なくされており、今回は約80名の学生と直接自宅を通してのオンライン講義となりました。初の試みではありましたが、事前トライアルを行ったおかげで、当日は、技術的トラブルもなく、また素晴らしい通訳のおかげもあり、ウランバートルと東京との距離感をまったく感じることなく、講義を終えることができました。

日頃聞くことのできない、第一線の体験に基づく、非常に具体的で、夢のある、興味深い内容に満ちた講義で、Zoomの画面を通して、学生の皆さんの真剣に聞き入る姿が印象的でした。

◇ ◇ ◇

次回は、『失敗から学ぶ』をキーメッセージに、「食品産業での経験から考えるー高専の先にあるもの」のテーマでの講演を予定しています。

全6回シリーズ概要と今後の予定

モンゴルでは、日本への留学や日本企業への就職を志望する学生も多く、今回の一連の講義が、彼らの夢の実現に役立つことを期待したいと思います。

以上

(授業支援の会:盤若浩孝)

(掲載日:2021年2月1日)

■ 2020年のオンライン授業実績(概要)

授業支援の会の2020年における授業の特徴は、コロナ禍の影響下でも、対面方式だけでなく、さまざまなテーマをオンライン形式でも実施したことです。ここではふたつのオンライン授業の事例をご紹介します。

◇ ◇ ◇

事例1:高校生の今日的課題(SNS活用の光と影)を250名対象にパネルディスカッション

高校生は、いろいろな今日的課題に直面しています。SNSの使い方を課題と考えている高校生は多いと思います。白梅学園高等学校(東京都小平市)の事例では、SNSおよびそこから発展して他人とのコミュニケーションについてパネル・ディスカッション(以下PD)を行い、どうすればこの今日的課題を解決できるかを議論しました。テーマ名は、「便利になった今、立ち止まって考えてみよう」。高校1年生、250名に対してPD(生徒側パネリスト:9名、DF側パネリスト:4名)で実施しました。パネリストはひとつの教室に集合しそこで議論。その模様を一般生徒のいる9教室に向けてオンライン(Zoom)で配信した後、各教室にいる生徒とのZoomによる質疑応答を行いました。先生方のお力により事前に生徒側パネリストと十分な打ち合わせをしたことと、生徒にとって身近な課題であったため、非常に活発なPDとなりました。

◇ ◇ ◇

事例2:

感動を呼んだ基調講演と

150名を少人数グループに分け講師とオンラインで自らのキャリアについて議論

高校生から見ると、自分のキャリアを考えるに当たって、長い実社会での知見を持つ元経営者の私たちDF講師だけでなく、自分たちと年齢が近く、夢にむかってひたむきに挑戦している若者の話も聞きたいのではないでしょうか。宮城県仙台第二高等学校(以下「仙台二高」では「未来・キャリア創造プロジェクト2020 in 二高」と題し「日本経済のグローバリゼーションを知るとともに、働くことの意義をとらえ、自らのキャリアについて考える機会を得る」ためのセッションが実施されました。ここでは、「海を汚さない陸上養殖」の実現に向け、ひたむきに挑戦され続けている(株)FRDジャパン・取締役COO・十河哲朗様(35歳)による「キャリアは自分で切り開こう」と題した基調講演、DF講師陣(19名)による授業と質疑応答を、高校1年生希望者合計150名を対象としてオンラインで実施しました。仙台二高の先生方とDFは以前から密なコミュニケーションを図っており、今回もまた関係された先生方のご尽力におおいに支えられました。

写真左:十河様(後列・中央)と仲間の皆さん(基調講演資料より)

右:講師は東京、生徒は仙台、授業風景の一コマ

◇ ◇ ◇

■ これから

2020年度は、コロナ禍という私たち誰もが経験したことのない中で、多くの変化・対応が求められました。将来の日本を担う生徒の「選択と決断」の一助とするため、質の高いキャリア教育の提供という本質的な軸はしっかりと維持しつつ、それぞれの学校のご要望・生徒の関心等に合わせ、また対面・オンラインともに柔軟に対応できる第一歩が築けたと思います。2021年度はさらなる高みを目指し努力を続けたいと思います。

以上

(授業支援の会:根塚眞太郎)

【以下に、生徒の皆さんの振り返りシートからいくつかご紹介します】

パネルディスカッションを聞いて、自分と同い年の生徒がこんなにも深く素敵な意見を持っていて感銘をうけました。どの意見もAIと向き合って生活していくという意見があり、人と人との人間関係の大切さがわかりました。

違う意見を知ると様々な考え方がわかり、その意見を踏まえて自分の意見についてさらに考えることができました。代表の生徒たちが、難しく答えのない課題に対して、自分の意見をしっかり持ち、人に伝えることができるのは、とてもすごいことだと思いました。

DF講師・青木さんの『コミュニケーションとは通じ合うこと、理解し、共有すること』という言葉を聞いて、AIにはできなくて、人間にできるコミュニケーションはこれからも大切にしていかなければいけないと思いました。

1回目・2回目の事前打ち合わせおよび本番を通じて、自分の考えを持って発信することに慣れ、全員が堂々と話せていて、良いパネルディスカッションだった。以前の自分だったら全然意見を言えていなかったと思うけれど、今回で少しだけ「自分」を持てていたから手を挙げて発言できた。機会があればまたチャレンジしてみたい。