- メンバーズ・エッセー

- 「目 次」

2014/12/1(No186)

人生の第四楽章を謳歌する

池上 眞平

会社をリタイアして自由人となってから約3年が経過した。この機会に、自由人生活を振り返って見ようと思う。

約25年前に新写真システムの共同開発で出会った EK の G.Popp さんの言葉「人生は4つのフェーズから成る。具体的には "親の養育を受ける時期" 、 "親から自立して様々なことを学ぶ時期" 、 "社会に貢献しかつ家族を養う時期" および "自由に自分の人生を楽しむ時期" 」に強く共鳴したのを良く覚えている。この時に "人生を四楽章から成る交響曲に喩えて自分の人生を生きて見よう" と思った。

自分自身の場合、第一楽章は0才から15才の期間、第二楽章は15才から28才の期間、第三楽章は29才から65才の期間だった。

中学3年の3学期に入った時に、担任の平井先生から受験を勧められて受験した私立の進学校にたまたま合格してしまった。自分自身は男女共学の公立高校進学を希望していたので、両親と平井先生を説得して公立高校を選択した時には自分で決めたことに対して責任を持とうと思った。これが第二楽章の始まりだったと思う。

誕生した長男と対面した時に親の責任をヒシヒシと感じた。この時が第三楽章の始まりだったと思う。

約40年間勤務した会社を退職した時に、自由人の強みを活かした人生設計ができるという喜びを感じたためか、身も心も軽くなったような気がした。

退職直後にまずラフな第四楽章の構想を描いてみた。キーポイントは「今まで自分を活かして呉れた方々への恩返し」「家族と過ごす時間」および「自分自身のための時間」のバランス取りでした。

退職前から「恩返し」を「社会への恩返し」と捉えるのが適切だと思っていた。人々が自分の受けた恩を他の人に返すという循環が定着すれば、社会の雰囲気が心地良くなることを期待できるからだ。退職後に会った友人の一人にこの話をしたら、「Pay It Forward」という映画のストーリーと一緒だと言ってくれた。確かにこの映画にはとても強く共鳴した。それ以来「Pay It Forward」という言葉で自分の気持ちを表現することにしている。適切な日本語訳がないらしく、映画の日本語のタイトルは「ペイフォワード」だ。

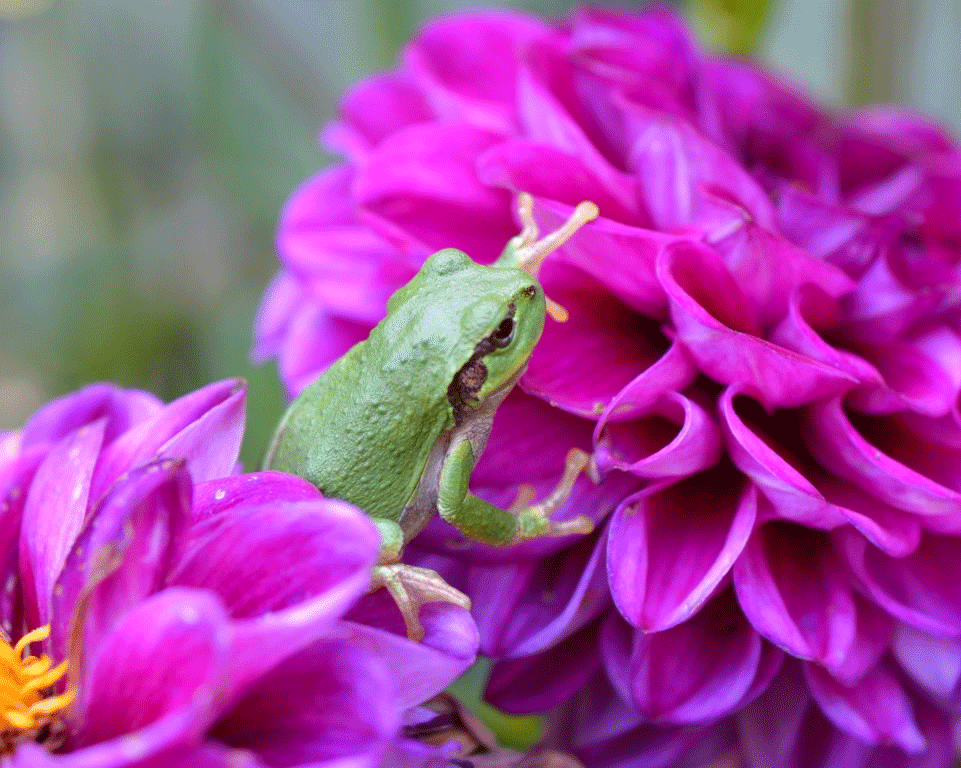

| 写真談義を楽しんでいる私 | Flower Climbing |

社会への恩返し:

私の経験を踏まえたメーッセージから彼らが何等かの新しい気付きのヒントを得てくれればとの想いから、「子供&若者」を対象とする社会への恩返しを試みようと思った。25年程前の小田原の「はじめ塾*」の塾長だった和田重宏さんとの出会いおよび人生の第一楽章および第二楽章での様々な師との出会いがこのアイディアの背景にあるような気がする。今でも私の心に深く刻み込まれているのは、学校のカリキュラム以外の思い出だ。

過去の私の経験を単に伝えるだけでは、当時とは全く異なる社会環境に生きている「子供&若者」の心に響かないのではと思い工夫した。例えば、「私の経験から今でも通用すると思われるキーメッセージを抽出する」「講話後にグループ討論の時間を取る」および「 "質問は知識を智恵に変える酵素である" & "生き抜くために必須の智恵を一夕一朝で獲得できない" を伝える」etc により質問を出し易い雰囲気を作り、どんな質問にも丁寧に答えるよう心掛けている。私は、〈教育における" 知識習得 " / "智恵獲得" の良いバランス〉が極めて大切と思う。日本の教育は "知識習得" に偏り過ぎていると感じる。また私のささやかな経験をベースにしたキーメッセージでは不十分なので、「子供や若者」が出来るだけ多様な人材に出会う機会を持てるよう努めている。その一環として、Skype を使った「海外のシニア達」と「子供や若者」の交流も実践している。これは「子供や若者」および「海外のシニア」にとても好評である。「子供や若者」が英語力不足でも海外の人との楽しいコミュニュケーション可能を実感しているようである。これがキッカケとなって、彼らの英語力強化へのチャレンジが本格化するのを期待している。

自分自身の時間:

小学校の時から写真の原理に興味を持っていた。あこがれのフィルム現像と引き伸ばしを自分でしたくて、高校(3年間)と大学(2年間)写真部に所属していた。でもコンテスト入選を目標とする活動が嫌になり、写真部から脱落した。

リタイアした時に今度こそ自由に写真を思い切り楽しもうと思い、撮影機材を一新した。現役時代には私は死ぬまで銀塩カメラを使い続けると宣言していた。しかし "デジカメの進歩が著しい" および "撮影コストが安い" という理由で簡単に日和ってしまった。今は、多様な被写体を簡単に撮影できるデジカメを駆使した撮影と作品製作を自然体で満喫している。デジカメでの撮影を楽しみながら銀塩カメラとデジカメの技術比較論を日米の旧友と楽しむという副産物もある。

久し振りに会った大学時代の写真部の同級生が「写真部のOB会に戻って来い」と強く奨められた。OB会は自由に写真を楽しむ場のようなので、彼のアドバイスに従うことにした。勝手に脱落した者は歓迎されないのではと内心は心配だった。しかし、45年振りに会った先輩達から「お前のことを覚えている。良く戻って来た」声を掛けられて嬉しくなり、奨めて呉れた同級生に対する感謝の気持ちで一杯になったことを思い出す。

毎年、京都および東京で開催されるOB会の写真展に来場して呉れた小/中/高/大時代の友人達とワイガヤできるのも格別である。

家族からはもう少しスローダウンしたらと冷やかされていますが、 健康で自由人生活を楽しめているのは最高の幸せかなと思うこの頃です。![]()

いけのうえしんぺい ディレクトフォース会員(会員No.859)

元富士フィルム

編集註:「はじめ塾」は神奈川県小田原市にある小さな寄宿生活塾で、生活を共にしながら学ぶことを最大の特徴にしています。普段は、15名ほどの十代の青少年が親元から離れて、塾長の和田重宏さん家族と生活を共にしながら学んでいます。 また塾には200名をこえる登録会員も参加しており、西丹沢の山中にある古い農家を借りた山の寮では四季を通じて合宿が開かれ、多くの子どもたちが参加しています。 (はじめ塾HPより抄録)